(一)

金风送爽,秋阳宜人。九月初九是我国传统的重阳节。它为何叫重阳节呢?因为我国古代对数字的称谓颇有讲究:一、三、五、七、九等奇数称阳数;二、四、六、八、十等偶数叫阴数。九月初九,两九相重,故称为“重九”。日月并阳,两阳相重,故名重阳。

重阳节拥有很多独特的风俗,古时候,人们每到重阳就登高,野宴,佩戴茱萸,赏饮菊花酒,以求免灾呈祥。在宋代作家孟元老的笔记《东京梦华录》里,就生动记载了北宋都城开封府繁华热闹的重阳景象:“九月重阳,都下赏菊有数种……前一二日,各以粉面蒸糕遗送,上插剪彩小旗,掺饤果实,如石榴籽、栗子黄、银杏、松子肉之类,惟开宝寺、仁王寺有狮子会。诸僧皆坐狮子上,作法事讲说,游人最盛___________透过这些文字,宋朝重阳节多姿多彩的习俗如画卷般在眼前次第展开,令人眼花liáo乱。

(二)

时代走到今天,重阳节已被定义为老人节。但在古代,重阳节是个象征着团圆的节日。诗人们亦多在诗中流露出思乡感怀的情绪,其中以王维的《九月九日忆山东兄弟》最为脍炙人口:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”这首抒情小诗写得虽朴素,但千百年来成了游子思乡最传神的表达,人们在作客他乡时读这首诗,都能强烈地感受到它的力量。“待到重阳日,还来就菊花”,在文人们的笔下,重阳不仅仅是一个节日,更是寄托情感___________传承文化和返璞归真的情感表达。

(三)

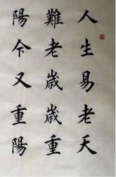

《采桑子·重阳》作于1929年重阳节,为当年阳历10月11日。毛泽东在闽西征途中,欣逢重阳佳节,触景生情,因成此词。

词中所写的是重阳节战地风光,字里行间洋溢着革命乐观主义精神,表达了诗人与红军战士们在艰苦的战斗生活中从容不迫、欢快愉悦的心情;在书写上,又以草书挥就,恣态横生,快意纵笔,笔力 ① ,更使词境锦上添花。

这首词的遣词用字非常大气,比如“一年一度秋风劲”的“劲”字,力度极强,写出秋风 ② 、驱陈除腐的凌厉威猛之势,极有刚健劲道之美。

壮阔绚丽的诗境、昂扬振奋的豪情,这首词将红军为理想而奋斗的风采镌刻于文学史之上,将永远为人们带来力量。

(四)

重阳节的原型之一是古代的祭祀大火星的仪式。作为古代季节星宿标志的“大火”,在季秋九月隐退。大火星的退隐,不仅使一向以大火星为季节生产与季节生活标识的古人失去了时间的坐标,同时使将大火星奉若神明的古人产生莫名的恐惧。火神的休眠意味着漫漫长冬的到来,因此,一如大火星出现时要有迎火仪式那样,人们要举行相应的送行祭仪。古代的祭仪情形虽渺茫难晓,但我们还是可以从后世的重阳节仪中寻找到一些古俗遗痕。如江南部分地区有重阳祭灶的习俗,就是祭祀家居的火神,由此可见古代九月祭祀“大火”的蛛丝马迹。

1.下列字音、字形全对的一项是( )| A.眼花瞭乱 镌(juān)刻 | B.眼花缭乱 镌(juàn)刻 |

| C.眼花瞭乱 镌(juàn)刻 | D.眼花缭乱 镌(juān)刻 |

| A.①抑扬顿挫 ②摧枯拉朽 | B.①入木三分 ②振聋发聩 |

| C.①抑扬顿挫 ②振聋发聩 | D.①入木三分 ②摧枯拉朽 |

| A.。” , | B.。” 、 | C.”。 , | D.”。 、 |

| A.彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。(苏轼) |

| B.满园花菊郁金黄,中有孤丛色似霜。(白居易) |

| C.茱萸正可佩,折取寄情亲。(孟浩然) |

| D.强欲登高去,无人送酒来。(岑参) |

| A.郦道元 | B.苏轼 | C.崔颢 | D.吴均 |

A. | B. | C. | D. |

| A.因古人认为九为阳数,两九相重,故将九月初九命名为“重阳”。 |

| B.重阳节常激起古人思乡感怀的情绪。 |

| C.重阳节的来源与先民祭祀“大火”的迎火仪式有关。 |

| D.江南部分地区重阳祭灶的习俗为我们了解古代的祭仪情形提供了一些信息。 |