擘画蓝图向复兴

◆新的长征

一百多年前,孙中山先生在《建国方略)中绘就了中国现代化第一份蓝图:建设160万公里公路、约16万公里铁路、三峡大坝……如今,这些都已成为现实,中国的现代化程度已远远超出孙中山当初的设想。

党用伟大奋斗创造了百年伟业,也一定能用新的伟大奋斗创造新的伟业。从新中国成立后提出的“四个现代化”,到改革开放后提出的现代化建设“三步走”战略,从全面建成小康社会,到基本实现现代化,再到全面建成社会主义现代化强国,一代又一代中国共产党人带领中国人民与时俱进、砥砺前行,不断推进和拓展中国式现代化。民族复兴的蓝图已绘就,把蓝图变为现实,是一场新的长征。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,战略机遇和风险挑战并存,需要我们在“新长征”中大胆探索。

(1)结合材料,运用发展的状态相关知识,阐述你对“把蓝图变为现实,是一场新的长征”的认识。

◆精神奔赴

从1935年到1948年,党中央和毛泽东等老一辈革命家在延安生活和战斗了13年,领导中国革命从低潮走向高潮,扭转了中国前途命运。在这里,孕育形成的延安精神、南泥湾精神等一系列精神丰碑,为中国共产党领导人民战胜艰难险阻、从胜利走向胜利提供了成功密码。“到延安去!"成为当时最为时髦与自豪的时代口号。

自力更生、艰苦奋斗是延安精神的鲜明特征,激励一代又一代中华儿女迎难而上,奋发图强。今天,青年科技工作者勇攀高峰,努力掌握具有自主知识产权的核心技术,优秀中国青年坚持把独立自主作为成长的精神底色。新时代青年在中华民族伟大复兴的新征程上,努力完成对延安的“精神奔赴”。

(2)“到延安去!”是抗战时期青年的心灵呼唤和强烈愿望。新时代,青年也应当完成对延安的“精神奔赴”。结合材料,运用文化传承与文化创新的知识加以阐明。

◆展望未来

2023年3月13日,习近平主席在十四届全国人大一次会议闭幕会上发表重要讲话指出:

“强国建设、民族复兴的接力棒,历史地落在我们这一代人身上,我们应该作出这一代人应有的贡献。我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力,中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心!”

(3)结合材料,以“新时代的中国底气”为主题撰写一篇短评。

要求:①围绕主题,观点明确;②论证充分,逻辑清晰;③学科术语使用规范;④总字数在200字左右。

相似题推荐

【推荐1】教材是学校教育教学的基本依据。2017年秋季,教育部统一组织新编义务教育(以下简称“部编本”)语文教材在全国投入使用。部编本语文教材具有以下几个亮点:“语文素养”和“人文精神”并重,“语文素养”重在听、说、读、写基本知识和能力,“人文精神”重在选文的思想性,发挥语文学科独特的育人价值和在理想教育方面的作用,以文化人;增加优秀传统文化内容,教材所选古诗文数量有所增加,体裁多样,从诸子散文到历史散文,从两汉论文到唐宋古文、明清小品文,均有呈现;强化革命传统教育,部编本教材保留了大量革命传统经典篇目,如《纪念白求恩》《狼牙山五壮士》等文章;注重汲取人类优秀思想文化精华,为开阔学生视野、培育科学精神、增进文化理解力,教材选取来自不同国家的名家名篇,约占教材总篇数的10%。

结合材料,分析新版部编语文教材对弘扬和培育民族精神的作用。

【推荐2】一个大党,一条小船。1927年嘉兴湖的小小红船开启了中国共产党的伟大远航,成为共产党人革命精神的源泉。从深山翠竹中孕育井冈山精神,到雪山草地上熔炼长征精神,从宝塔窑洞中生发延安精神,到进京赶考路上锤炼西柏坡精神,从建设时期的干劲豪情,到改革岁月的激情壮志,共产党人的昂扬斗志和革命精神成为支撑民族精气神的主心骨。党的十九大报告指出,发展不平衡不充分的问题尚未解决,民生领域仍有不少短板,社会矛盾和问题交织叠加,党的建设还存在薄弱环节……实现我们党在新时代的奋斗目标,需要将红色火种播进一代代年轻人的心中,鼓起信仰风帆,聚起万众一心的磅礴伟力。不忘初心、牢记使命,走好新时代的长征路,必须激活红色基因,让红船精神绽放时代光芒,用伟大精神去推动伟大实践,使革命精神成为奋进新时代的不竭动力。

简述中华民族精神的基本内涵,并运用民族精神的相关知识,说明在中国特色社会主义伟大实践中,为什么要弘扬红船精神。

材料一 昨天你用生命捍卫我们,今天我们用法律保护你。

2019年9月,西湖区检察院公益损害与诉讼违法举报中心接到市民王先生举报,在某网络平台上有人销售侮辱、诋毁英烈的贴画。经调查发现,翟某某在网络平台销售侮辱、诋毁革命先烈董存瑞、黄继光的贴画,并在董存瑞舍身炸雕堡的画像上配有“连长你骗我!两面都有胶!”等文字,在黄继光舍身堵枪级的画像上配有“为了妹子,哥愿意往火坑里跳!”等不雅文字。西湖区检察院认为该行为是对英雄烈士的诋毁和亵渎,造成了恶劣的社会影响。杭州互联网法院通过在线方式对被告翟某依照《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十二条和第二十六条规定,翟某某的行为应当认定为侵害英烈名誉的行为,依法应当承担相应的民事责任。

面对近年来网上将抗日战争娱乐化、调侃模仿的业况我们正本清源。捍卫正道的同时也向社会释放了“网络空间不是法外之地”的强烈信号,更警示英雄不容诋毁,这不仅是道德底线,更是法律红线。捍卫英雄,守卫良知,并非只是英雄后人的职守,更是全社会的共网使命、全体人民的共同责任。

材料二 崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。英雄烈士,既是一个民族最闪亮的坐标,也是个国家光辉历史的记忆。郁达夫曾说过:“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”英雄,凝聚着一个民族的情感,是国家自立自强的精神内核,无论如何不该被丑化、诋毁。今天我们以中国式现代化实现中华民族伟大复兴中国梦,既需要英雄,也需要英雄精神。

(1)结合材料一,运用《法律与生活》的知识分析法院作出这一判决的理由。

(2)这一案例给我们什么启示?

“美丽中国”是新时代中国特色社会主义发展的最新目标。党的十九大报告指出,综合分析国际国内形势和我国发展条件,从2020年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排。第一个阶段,从2020年到2035年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化。第二个阶段,从2035年到本世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗十五年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。“美丽中国”,美在山川,美在文化,美在历史,更美在人文——最关键的是人。美丽也需要我们每一个人踏踏实实去创造、去实践。分清身边的美与丑,节约身边的一滴水、捡起地上的一张废纸、扶起摔倒的老人、陶冶高尚的情操……美丽就在这些细节当中。建设“美丽中国”需要我们不断地去发现美、创造美,更需要我们不断地呈现道德之美、人性之美。

结合材料,运用事物发展的形式或状态的原理,分析我们该怎样呈现道德之美、人性之美。

注重家庭、注重家教、注重家风是中华民族的优良传统。

家庭是人生的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师。要把美好的道德观念从小就传递给孩子,引导他们有做人的气节和骨气,长大后成为对国家和人民有用的人。要积极传播中华民族传统美德,推动人们在为家庭谋幸福、为他人送温暖、为社会作贡献的过程中提高精神境界、培育文明风尚。广大家庭都要重言传、重身教,帮助孩子扣好人生的第一粒扣子,迈好人生的第一个台阶。

家风是无言的教育,良好家风的涵养需要长期的熏陶与积淀,是累寸土之功、积细流之举的过程;是批判继承中华民族传统道德的过程;是用社会主义精神进行改造和熔铸,使之升华为社会主义新文化、新道德,并凝聚激发为强大的正能量的过程。

结合材料,运用发展的有关知识分析如何涵养良好家风。

材料二:在全球变暖的严峻形势下,“低碳经济”这一新概念应运而生。低碳经济是以低能耗、低污染为基础的经济模式。其实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题。其核心是能源节约和减排技术的创新,和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。

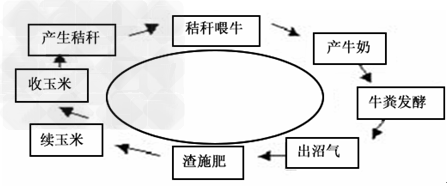

(1)运用辩证唯物主义的联系观,分析说明材料一所倡导的资源利用方式。

(2)结合材料二,运用唯物辩证法的发展观,分析如何推进节能降耗、低碳生活。

【推荐1】习近平总书记在党的十九大报告中指出,经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代。共产党人应该不忘使命,青年一代要与祖国一道共襄伟业。

(1)共产党在新时代的初心和使命是什么?

(2)青年一代在新时代要如何作为?(写出五点即可)

2022年10月16日,在党的二十大开幕会上,习近平总书记指出:“青年强,则国家强。当代中国青年生逢其时,施展才干的舞台无比广阔,实现梦想的前景无比光明。广大青年要坚定不移听党话、跟党走,怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。”

新时代中国青年迎来了实现抱负、施展才华的难得机遇,更肩负着实现中华民族伟大复兴中国梦的时代重任。运用《中国特色社会主义》的相关知识,谈谈你对这句话的理解。

材料一 中国航天事业起始于1956年。一代代长征运载火箭点火起飞,让我们的卫星环绕地球,嫦娥奔赴月球,天问探访火星,航天员进驻天宫。2022年11月29日,神舟十四号、神舟十五号两个航天员乘组首次实现“太空会师”,问天、梦天实验舱等顺利对接,中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成,中国空间站建设取得历史性突破……新时代航天人站在新的起点上,不断实现航天事业发展的新跨越,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量!

材料二 习近平总书记的二十大报告中指出,青年强,则国家强。广大青年要坚定不移听党话、跟党走,怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

奋斗是青春最亮丽的底色,行动是青年最有效的磨砺。当代青年要在实现中国梦的生动实践中书写人生华章!

(1)根据材料一,简述量变和质变的关系,并写出两个蕴含该原理的古诗文、成语或俗语。

(2)结合材料二,运用《中国特色社会主义》的知识,简述在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中,青年学生应当如何作为。

(3)某高中开展“弘扬伟大航天精神”的主题活动,请你结合实际设计两种活动形式。

央视播出的文化综艺节目《国家宝藏》,明星演历史小剧场,博物馆长亲自解说,展现历史器物之美与背后的故事。节目里介绍了号称千年不锈的越王勾践剑,立刻让收藏该剑的湖北省博物馆游客暴增,展示柜四周人潮没断过。而与文物的前世故事相比,文物的今生故事也成为亮点。博物馆志愿者、考古工作者、博物馆工作人员……都加入了文物今生故事的讲述,让文物更好地活在当下。随着人们对文物的持续关注、社会对文化遗产的日益重视,一股文化遗产热潮正在兴起。节目组通过丰富多元的视听手段、深入浅出的表达方式,传达给每一位电视观众,让精致的国宝与精心的创作叠加,最终以融合纪录片、真人秀、综艺等形式呈现在观众面前,实现了传统文化的现代性转化,让“文物活了起来”。《国家宝藏》将是弘扬民族文化自信浓墨重彩的一笔,将成为正在“走向世界舞台中心”的大国电视台的扛鼎之作。故宫“网红”院长单霁翔喊话网友:“希望大家像我一样喜欢《国家宝藏》。”也得到了不少网友的积极响应。

结合材料,运用文化生活的知识分析《国家宝藏》创作和播出的文化意义。

运用所学知识回答,在当代中国,如何大力弘扬和培育中华民族精神?

英雄者,国之干,族之魂。礼赞英雄从来都是最动人的乐章。一个国家不能没有自己的英雄,一个时代当有自己的楷模。中华民族的历史闪耀着英雄的光辉,因英雄而精彩;民族复兴的伟业呼唤着英雄的精神,因英雄而出彩。一个能哭着微笑的人不会被打倒,一个饱受屈辱还能泪眼望远的民族不会停下脚步。只要英雄的情结和精神尚存,英雄的血,性和气概还在,散落一地的基因和细胞就会聚合成钢筋铁骨,用血肉之躯筑起新的长城。

(1)“一个国家不能没有自己的英雄,一个时代当有自己的楷模。”结合材料,运用文化的作用的相关知识对此进行说明。

(2)请你以弘扬英雄精神为主题写两句宣传标语。