中华文明历来崇尚“天人合一、万物并育”的生态理念,追求人与自然和谐共生。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央深入挖掘中华优秀传统文化中蕴藏的生态哲学思想,推进生态文明理论创新、实践创新、制度创新,系统形成了习近平生态文明思想,为我国生态文明建设提供了根本遵循,也为全球可持续发展提供了中国经验。

新征程上继续推进生态文明建设,必频以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划,正确处理好高质量发展和高水平保护的关系,在绿色转型中推动发展实现质的有效提升和量的合理增长。为实现经济效益和生态效益的统一,湛江市积极开展了“红树林种植+养殖耦合”生态型经济试点工作,即在宜林塘基、堆岛等较高处种植红树林,在养殖塘、潮沟等较低处养殖水产品,形成红树林、水域、裸滩交错的种养耦合布局。这种红树林版“桑基鱼塘”生态养殖路径,既能保护红树林生态系统,还能助力红树林“点绿成金”,让养殖户守着红树林“有饭吃”,走出一条红树林保护与水产业发展双赢的新路。

(1)结合材料,运用“文化传承与文化创新”的知识,分析“天人合一、万物并育”生态理念的当代价值。(2)有人认为,保护生态环境与促进经济发展是“非此即彼”的关系,难以实现协同共生。结合湛江市种养耦合布局的做法,运用辩证思维的特征的知识加以评述。

(3)习近平生态文明思想植根于生态文明建设的伟大实践,并在实践中不断丰富和发展。结合材料,运用实践与认识的辩证关系的知识对此加以阐释。

相似题推荐

同学们对这次游学盼望已久,满怀憧憬。但是从大家的言谈中,老师看出部分学生把这次活动误解成了一次常规的旅游,于是准备组织一次行前动员会。

(1)假如你是班级宣传委员,请向同学们发出两条文明游学的倡议。并根据以上资料,运用《生活与哲学》相关知识,自拟题目,写一份行前动员发言稿,以帮助同学们正确认识这次游学的意义。

要求:观点鲜明,知识运动准确、贴切,论述合乎逻辑,条例清晰,200字左右。

按照游学计划,同学们参观了某文化创意产业园。在参观过程中,同学们感受到这些行业美好前景的同时,也了解到在研发资金来源、行业标准制定、知识产权保护、产品的安全隐患等方面面临的新情况、新问题。这些问题的解决离不开政府支持,需要政府不断提高为经济社会发展服务的水平。

(2)阅读材料,运用《政治生活》有关知识,给当地政府负责人写一份“关于如何提高政府工作水平和效率的建议书”。

要求:观点鲜明,知识运用准确、贴切,论述合乎逻辑,条理清晰,150字左右。

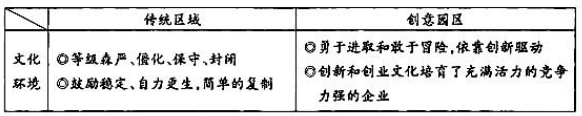

创新文化是一种培育创新的文化,这种文化能够唤起一种不可估计的能量、热情、主动性和责任感,来帮助企业达到一种更高的目标。

文化创意产业因能吸引众多的创业企业,是由于其独特的文化为创业企业提供了良好的“温度、湿度、土壤、植被”。比如,鼓励冒险、允许失败的创新文化为创意企业的成长提供了适宜的“土壤”。同学们在游学中做了如下的比较:

(3)假如你的游学汇报主题是“文化创意产业的发展离不开创新文化”,请运用《文化生活》知识加以简要说明。

2020年5月28日,十三届人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,这是新时代我国法治建设的里程碑,也是以人民为中心的发展思想的真实写照。

关于民法制定工作,党和国家于1954年、1962年、1979年和2001年先后四次启动,1986年通过的《民法通则》,其所确立的体系与制度为民法典体系的构建奠定了坚实的基础,2017年全国人大审议通过了《民法总则》,民法典的编纂迈出了关键的一步。随着时代进步,法律面临“更新换代”“化零为整”,民法典的编纂势在必行。

现实有所呼,立法有所应。改革开放初期,按照计划经济体制要求制定了民法通则,但随着社会主义市场经济的发展,民法通则中很多不适应现行经济发展状况的规定要进行必要的修改完善,对社会主义市场经济中的新情况、新问题要作出有针对性的新规定,还需要将相关民事法律规范编纂成一部综合性法典,使人民群众的利益得到切实的保障。面对这样的现实要求,经过一系列的法定程序,《中华人民共和国民法典》终于在十三届全国人大三次会议上表决通过。

请用认识论的知识分析我国民法典的产生过程。

【推荐3】从农耕社会“耕读传家久”的传统,到现代社会“劳动创造幸福”的箴言,时代在变,劳动的形式在变,但劳动的精神内核始终未变。今天,我们全面加强劳动教育就是要让广大青少年在动手实践、出力流汗中播撒崇尚劳动的种子,在接受锻炼、磨炼意志中涵养不懈奋斗的精神,夯实成长的基石。某校基于校园、家园、田园等物理空间,开设半塘田园劳动课程。课程设置上,一方面注重马克思主义劳动观和劳动知识的学习;另一方面组织实施好劳动周,有序安排学生的田园劳动。这种田园式的劳动生活,使书本知识生活化,田园生活教育化。

结合材料,从认识论角度,分析该校劳动课程设置的合理性。

新时代十年是福建砥砺前行、跨越发展的十年,福建的科技创新之树结出累累硕果。

材料一 福建省持续加大财政投入,推进建设光电信息、能源材料等6家省创新实验室;用好国家留抵退税等政策,带动企业加大研发投入;大力发展数字经济,打造新型显示、新材料、新能源、生物医药四大科创高地,深化科技与产业交叉融合;科技特派员工作充分发挥优势,推行“订单式”需求对接、“菜单式”服务供给的新模式,把创新动能扩散到田间地头,满足农民生产需要;主动融入“一带一路”建设,加强与东盟国家在海洋科技创新等领域的合作,鼓励和支持科研机构、高等院校和企业与“一带一路”沿线国家在科技成果转移转化方面加强合作,建设一批先进适用技术示范与推广基地。

材料二 科技创新也给武夷山装上智慧大脑。武夷山国家公园借助物联网、卫星遥感等技术,实时动态掌握当日入园人数,监测预警水质、森林防火、动植物与文物资源等情况,形成智慧云图;打破了数据孤岛,天上有卫星遥感、空中有无人机、山上有视频监控、地上有护林人员巡检,天空地一体化的全方位、全天候监测和服务,对开展智能决策提供了技术支持;用科技之眼看护碧水丹山,维护历史文化遗产,谱写了文化与自然遗产世代传承、人与自然和谐共生的“武夷山样本”。

(1)结合材料一,运用《经济与社会》《当代国际政治与经济》的知识,分析福建省科技创新之树是如何结出累累硕果的。

(2)有同学认为:“在动态思维中把握武夷山基本情况,就能保护好武夷山。”请结合材料二,运用辩证思维特征的有关知识评析该观点。

目前,我国共公布140座国家历史文化名城。拥有悠久历史的古城,如何延续城市文脉、展现文化魅力,引发了人们的思考。

材料一 处理好保护和发展的关系是古城保护的难点。有的地方拆掉古城进行房地产开发,有的直接“模式化”开发古城,导致“千城一面”。为了保护而保护的情况也不鲜见:有的地方迁走古城居民后却长期闲置,有的将古城修缮完成后“束之高阁”。让古城“活起来”,需要活化利用古城的文化遗产,使其焕发生机,让居民享受到保护的益处,激发他们的主动性、积极性。

材料二 正定,是历史文化名城、全国文明县城。近年来,正定县坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”原则,按照“重保护、轻包装,重整体、轻干预,本真保护、突出重点、不盲目复建、不折旧建新,让文物有尊严,让文物活起来”的工作思路,完成了24项古城风貌恢复提升工程,打造了一系列实景演出,为古城增添了美丽风景。“登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁”已成为现实。

《正定县国土空间总体规划(2021-2035)》提出,将在2025年初步建成具有国际知名度的古城和文化旅游目的地;到2035年,建成具有国际影响力的古城和文化旅游目的地;到2050年,全面建成优雅古朴、繁荣富裕、文明和谐、人民安居乐业的国家历史文化名城、现代产业承载区、城乡融合示范区。

(1)处理好保护和发展的关系才能让古城真正“活起来”。结合材料一,运用矛盾的基本属性知识对此加以说明。

(2)结合材料二,运用《逻辑与思维》知识,说明正定县保护、发展古城的理念和规划中蕴含的科学思维方法。

生态兴则文明兴.生态衰则文明衰。生态文明建设功在当代.利在千秋。在过去的发展中.我们重经济建设轻环境保护、重资源开发轻科学统筹。习近平生态文明思想科学认识和总结了生态文明建设规律,强调要充分考虑到生态环境的承受能力,决不能以牺牲环境、浪费资源为代价换取经济增长,要让经济发展和生态文明相辅相成、相得益彰。党的十八大以来,在习近平生态文明思想指引下,“人与自然和谐共生”成为全党全社会的共同认识.“绿水青山就是金山银山”成为全国各族人民的共同理念,绿色循环低碳发展成为各地区各部门的共同行动,我国生态文明建设取得举世瞩目成就,给人民群众带来强烈的获得感和幸福感.美丽中国建设迈出重大步伐。

结合材料,运用实践与认识的辩证关系原理.分析习近平生态文明思想的形成依据及时代价值。

2023年暑假,有不少同学纷纷化身“小农夫”,在专业农耕老师带领下,卷起裤腿、撸起袖子,体验下田劳作,种下了青绿的秧苗,也种下了希望。有不少同学走进博物馆、文化馆等文化资源场所,去领略中国历史文化博大精深,去感受中华文明的璀璨,也体会到考古的乐趣和考古工作者的责任。形式多样的社会实践让广大中小学生走出教室,走进社会大课堂。毫无疑问,这样的“社会大课堂”正是青少年健康成长所需要的,也很有现实意义。

结合材料,运用认识论的知识,说明为什么要加强中小学生社会实践教育。

2020年,在中国科学家的不懈努力下,“桑枝”这一看似普通的植物有望为千千万万的糖尿病患者带来福音,由中国医学科学院药物研究所研发的国内首个植物有效组分降血糖原创天然药物——桑枝总生物碱上市,这也是中国药物研究创新的典型。

该药的研究团队根据《本草纲目》记载的桑叶、桑白皮可止消渴,对中医古籍收载的百余种常用治疗糖尿病中药材进行筛选,发现桑枝具有很强的糖苷酶抑制活性。然后,依托药物化学、药理学、仪器分析、药物制剂等技术,通过大量的试验和摸索,突破了微量水溶性生物碱分离纯化的高技术壁垒,实现了复杂体系的准确质量控制,最终研发出原创天然新药“桑枝总生物碱”,弘扬、发展了中医药文化。

总生物碱中包括多个有效化合物,其多组分化学群构成了药物复杂体系,与人体作用的机理也复杂得多。我们只有弄清楚了其中的多个化合物和原理,即在体内代谢成什么,各到哪个靶点去了,激发或抑制了什么通路,做到知其然知其所以然,中药治疗的探索才能提升到更高的高度。

中医药研发和运用既要做到知其然,又要知其所以然。运用实践与认识的关系的知识说明“知其所以然”的必要性。

【推荐1】文化是民族的精神命脉,文化自信是我们前行的重要精神支撑。当前,中国特色社会主义进入新时代,面临新的困难和挑战,更加需要认清文化自信的重要性。某校学习小组同学搜集相关资料,对“文化自信”进行探究。

【溯本追源】

在五千多年文明史中,中国人民创造了璀璨夺目的中华文化。从百花园中的一朵“兰花”——昆曲,到位居中国文人所必需素质修养之首的古琴艺术;从中国剪纸到中国针灸;从中国蚕桑丝织技艺到中国传统制茶技艺及其相关习俗……据统计,截至2022年12月,中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目共计43项,总数位居世界第一,根基底蕴无比深厚,为世界文化多样性贡献了“中国色彩”。

【守正创新】

文化兴国运兴,文化强民族强。刚刚结束的杭州亚运会将杭州的三大世界文化遗产融入吉祥物的形象设计,融合了杭州的历史人文、自然生态和创新基因:良渚表达的是“考古中国”,西湖浓缩的是“山水中国”,大运河表现的则是“航运中国”。三者聚合在一起,让杭州亚运会成为展现中国文化的绝佳舞台,彰显着华夏子孙的文化自信,向国际社会展示中国形象、传播中国声音、讲好中国故事。

(1)运用“文化传承与文化创新”的知识,分析世界文化多样性中“中国色彩”的时代价值。(2)结合材料,说明在发展中国特色社会主义文化中,我们应如何讲好中国故事?

第二十四届冬季奥林匹克运动会于2022年2月20日闭幕。中国克服疫情影响,举办了一届简约、安全、精彩的冬奥会,赢得广泛好评。其中浪漫而又空灵的开幕式更是给人留下深刻印象,每一个细节都惊艳世界,直击人心。

运用“文化传承与文化创新”的知识,谈谈北京冬奥会开幕式“惊艳世界、直击人心”的力量所在。

线上线下举办形式多样的非遗展览,全方位打造“沉浸式”非遗文化体验;开设“非遗购物节”,促进非遗更好融入现代生活;围绕“文化遗产保护利用”举办文物科技创新论坛,激发文物科技创新活力……2022年6月11日是文化和自然遗产日,一系列线上线下活动,丰富了人民群众的文化生活,营造出保护文化和自然遗产、传承中华文明的浓厚社会氛围。文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,自然遗产是记录独特自然美、展现生态文明的重要标识。56项世界遗产、139座国家历史文化名城、1200余片历史文化保护街区、5058处全国重点文物保护单位、5万多处历史保护建筑,以及浩如烟海的可移动文物、典籍,还有传承至今的非遗项目,正是这些海量的文化和自然遗产,让人们能够在思接千载、视通万里中得到“从哪儿来、到哪儿去”的文化启迪,坚定文化自信。

结合材料,运用文化传承与创新的相关知识,分析应如何进一步推动中华文明创造性转化和创新性发展。