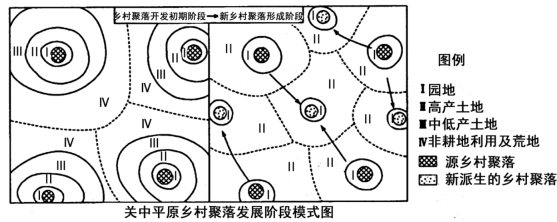

关中平原自然条件优越,乡村聚落内部形态呈团聚形。1995年以前区域内粮食以自给为主,农户耕作半径影响了土地开发强度,形成了以聚落为中心的环形土地利用带。下图为1995年前关中平原乡村聚落分布及发展阶段模式示意图。

(1)从开发强度的角度,说明关中平原乡村聚落开发初期土地利用方式空间分化的原因。

(2)说明图中关中平原乡村聚落两个阶段土地资源利用状况发生改变的原因。

(3)有学者推测,随着生产力水平的提升和土地资源日趋紧缺,关中平原乡村聚落会逐步合并,形成以少数较大聚落为核心的乡村聚落体系。请说明这种推测的合理性。

相似题推荐

材料一2020年热播扶贫大剧《山海情》讲述了二十世纪九十年代以来,我国西北地区宁夏西海固的人民和干部们响应国家扶贫政策的号召,从偏远山区异地搬迁到靠近银川的平原地区闽宁镇,在福建的对口帮扶下发展产业、治理生态,通过辛勤劳动和不懈探索,将风沙走石的“干沙滩”建设成绿水青山、寸土寸金的“金沙滩”的故事。

西海固位于宁夏南部山区,1972年被联合国粮食开发署确定为最不适宜人类生存的地区之一,是革命老区、贫困山区和少数民族聚居区,是国家确定的14个集中连片特困地区之一,也是宁夏脱贫攻坚的主战场和核心区。

材料二:地窝子,是剧中人们早期在宁夏平原的居住方式,地窝子控制方式比较简单:在地面以下挖约一米深的坑,形状四方,面积约两三米,四周用土坯或砖瓦垒起约半米的矮墙,顶上放几根椽子,再搭上树枝编成的筏子,再用草叶、泥巴盖顶。

(2)移民初期当地采用地窝子的居住方式,据此推测该地区的气候特点。

(3)目前宁夏平原的地窝子逐渐消失的原因。

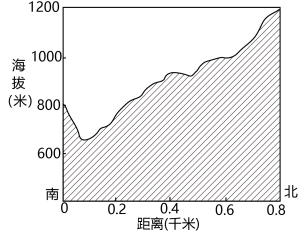

相关部门对云南省西部山区某自然村进行了农业普查,下图是该村地形剖面图,下表是该村不同海拔土地利用结构(%)。该村面积约1.5平方千米,2018年户籍人口362人,常住人口286人。农作物以水稻为主,20世纪80年代以来,水稻生产的熟制逐步发生改变,大部分由一年两熟改为一年一热,海拔1000米附近稻田一直保持一年两熟,成为该村的基本农田。

海拔〈米) | 700以下 | 700-900 | 900-1100 | 1100以上 |

稻田 | 86 | 91 | 51 | 0 |

住宅 | 0 | 0 | 9 | 0 |

菜园 | 0 | o | 22 | 0 |

其它 | 14 | g | 18 | 100 |

(1)与户籍人口相比,简述该村常住人口的年龄结构特点。

(2)表中,该村“其它”土地包括多种利用类型,请列举其中3种主要类型。

(3)说明海拔1000米附近稻田成为该村基本农田的有利条件。

(4)分析该村水稻熟制改变的积极意义。

“渔光一体”是通威集团首创的光伏电站开发模式,即在水产养殖的同时,于水面架设光伏组件发电。作为国内唯一的农牧、光伏“双龙头”企业,通威集团控制的养殖水面积非常广。为降低光伏电站在复杂水面的运营成本,2015年起,通威集团采用华为公司的智能光伏电站管理系统。为推动高纬、高寒区“渔光一体”的突破性应用,2021年通威集团联合黑龙江大庆市青花湖(下图),以“渔光小镇”创新型产业融合模式为核心,实现渔业和光伏协同,同时发展旅游休闲,助力乡村振兴。

(1)说明黑龙江青花湖建设水面光伏电站的不利自然条件。

(2)概括通威集团与华为公司合作建设水面光伏电站各自具备的优势条件。

(3)简述“渔光小镇”创新型产业融合模式助力青花湖实现乡村振兴的途径。

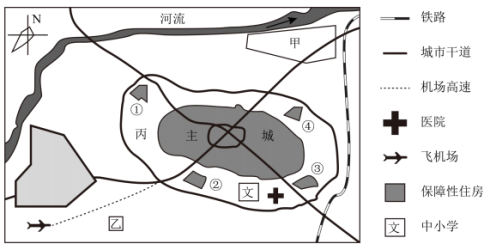

材料一:读某地区城市规划示意图,回答下列问题。

(1)该城市拟在①②③④四处建设保障性住房,简述其选址的共同区位条件。

(2)该城市拟在甲处规划建设化工园区,试评价其选址的合理性。

材料二:2021年7月1日,中国共产党成立100周年。嘉兴南湖,中国革命“红船”在此启航。图b为嘉兴市城市规划图嘉兴将南湖作为城市名片,划定以南湖为核心的文化景观区:建设以商贸、行政办公、文化、居住为主要功能的综合组团区:打造放射状绿地;建设“嘉禾新城”,以期打造全球最佳人居城市。

(3)阐述嘉兴市合理利用城市空间的意义。

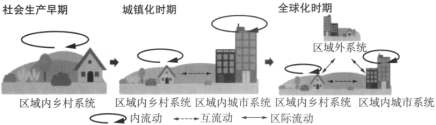

城乡要素泛指影响城市与乡村一切社会经济活动的实体和非实体资源,可划分为生产环节(劳动力、土地、资本等要素)、中介环节(公共资源、信息技术、文化等要素)、消费环节(农产品、非农消费品等要素)。要素流动是各类生产要素在时间和地域空间上呈现出的数量、质量、位置等变化,结合乡村和城市的差异性,将城乡要素流动定义为影响城市与乡村发展的要素变化,流动类型划分为内流动、互流动和区际流动三种类型。改革开放以来,我国工业化与城镇化快速发展,乡村病与城市病日益严重。2013—2020年我国省域城乡要素流动存在明显的空间分异特征。城乡要素禀赋主要包括自然本底条件、产业经济基础和社会文化特征等因素,其差异决定了空间差异的基本格局。下图示意不同时期城乡要素流动的类型。

(1)分别列举改革开放以来我国乡村病与城市病的主要表现。

(2)分析社会生产早期要素流动的特点。

(3)分别举例说明城乡之间、国家尺度和全球尺度下的生产要素流动方式。

(4)分析2013—2020年城乡要素禀赋对我国省域城乡要素流动的影响。

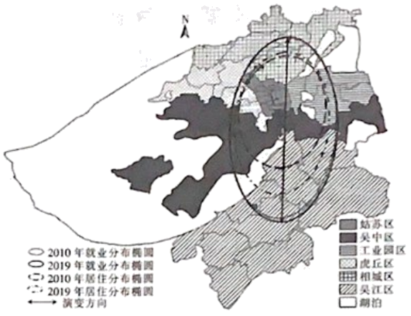

苏州现辖姑苏区、虎丘区(高新区)、吴中区、吴江区和相城区5大区,苏州工业园区在行政上隶属吴中区,但在经济上是独立体。苏州主城区被划分为核心区(距市中心5 km范围内,主要指姑苏老城)、近核区(距市中心5~15 km范围内,主要包含东部综合商务城,南部太湖新城,西部生态科技城和北部高铁新城)和远核区(距市中心15 km以外区域)3个圈层。下图示意2010~2019年苏州主城区居住和就业重心的标准差椭圆分布和演变方向。

(1)指出苏州市职住空间的演变特点。

(2)说明姑苏区的主要职能。

(3)分析苏州市职住空间演变给城市发展带来的益处。