材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。”

——《魏书》

材料二 政治上,平城是鲜卑贵族元老集中的地方,保守势力强大……所以在旧都平城,改革的进一步发展必然会遇到重重阻力;其次,在经济上,平城偏北地寒,六月飞雪,风沙常起……恶劣的气候环境,难以适应经济的发展;……还有从地理位置看,平城偏北的位置更不利于北魏对整个中原地区的统治。

材料三 孝文帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可卒革;三十以下,见在朝廷之人,语言不听仍旧。若有故为,当加降黜,各宜深戒。”

——《资治通鉴》

(1)材料一中“魏主”是谁?他决定将都城迁到哪里?

(2)结合材料二回答,你认为“魏主迁都”的目的是什么?

(3)说明材料三“北语”“正音”各指什么?除此外,孝文帝还推行了哪些改革措施?

(4)材料中所反映的措施起到了什么作用?

相似题推荐

材料一 战国时期,各诸侯国为了富国强兵,对本国的政治、经济制度进行了不同程度的改革,其中,影响最大的是商鞅在秦国的变法。

材料二 秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

材料三 臣(李斯)请史官非秦记皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》百家语者,悉诣守、尉杂烧之……乃自除犯禁者四百六十馀人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后。

材料四 “今师异道,人异论,百家殊(异)方,指意不同,人君就无法维持统一。诸不在六艺(六经)之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

(1)根据材料一,商鞅变法目的是什么?商鞅变法得到了谁的支持?商鞅变法中的哪个措施最受当时秦国农民欢迎?奴隶主贵族最反对的是什么措施?(2)材料二中的“秦王扫六合”指的是什么事件?写出此事件的时间?此事件有什么重要意义?

(3)结合所学知识,说说秦朝这个大帝国轰然倒塌的根本原因;并谈谈你从中得到哪些启示?

(4)请根据材料三、材料四,分别写出秦汉的文化措施。

材料一 西汉建立后,沿用和承袭了秦朝的政治体制。汉武帝时,西汉出现大一统局面。

(1)根据材料一和所学知识回顾,西汉王朝实行休养生息政策的皇帝有谁?

为实现大一统,汉武帝在政治和思想上采取了哪些措施?

材料二 三国鼎立示意图。

(2)“屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军。”这句话反映的历史人物奠定了上图中哪个政权的基础?根据所学知识说出他完成局部统一的措施。

材料三 东晋政府建立了许多郡县,给予南迁人民免除徭役的权利,江南经济文化因此迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美拓,吐吠相望,连宇高花,叶陌如绣”,一派田美土肥之象。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明这一现象出现的原因。

材料四 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。”

(4)材料四反映了孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

(5)国家统一是中国历史发展不可抗拒的潮流,即使是国家处于分裂状态,也仍然孕育着统一的因素。根据上述三则材料,归纳三国两晋南北朝时期的统一因素。

第一组:汉初国策

(1)西汉初年,经济萧条,统治者采取 的宽松政策,到文帝、景帝统治时期,经济恢复发展,史称“ ”。

第二组:捍卫皇权

针对地方封国势力膨胀,有识之士纷纷提出削弱地方封国的策略。

(2)主父偃为皇帝提出了怎样的削弱地方势力的策略?效果怎样?

第三组:知识归纳

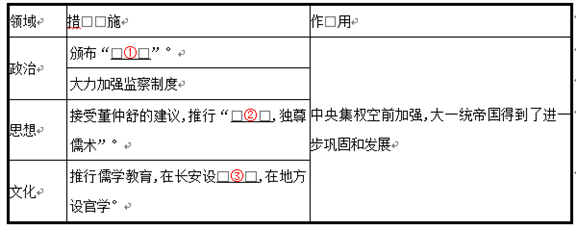

(3)请你结合所学知识填写汉武帝在位时期,在政治、思想、文化上采取的相关措施。

活动总结:

(4)通过探究,你认为汉武帝加强中央集权的措施有何意义?