平时我们感觉到自己有多重时,这种感觉来自支持力。如果失去支持,我们就将失去对重力的感觉。例如,一个人从高处坠落,在坠落的过程中,因为失去了支持,所以此人将体验到类似太空中才有的失重。但是,失重环境中物体的重力却仍然存在。

我们平常说的重力是由地球引力产生的,所以不少人会误认为,人造卫星所在的轨道因为距离地面比较远,因此地球对它们的引力很小,所以叫做微重力。这是不对的。根据G=mg,同一个物体我们常用g来衡量重力的大小。距离地球越远,g就越小,然而,就算是在距离地面200km的高度也没有降多少,大约为0.94g,而在1000km的高度为0.75g。也就是说,一个物体在地面重100N,到了1000km高度,依然受到75N的重力。国际空间站离地球的距离不超过420km,因此,它受到的地球引力并没有减少多少。因此,如果我们把“微重力”理解为微小的重力,或者是微小的地球引力,肯定是不对的。只有当距离地球很遥远时,才会出现地球引力很小的情况。(g取10N/kg)

(1)失重状态下的人造地球卫星

(2)在完全失重的空间实验室里,下列实验不能完成的是

A.用秒表测时间

B.探究平面镜成像实验

C.用弹簧测力计测重力

D.用刻度尺测书本长度

(3)一个在地面上20kg的物体,在距离地面200km的高度所受的重力为多少

(4)假如地球失去重力,设想一个情景:

相似题推荐

无人机

无人驾驶飞机简称“无人机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电波(无线电波与光的性质一样,可以在真空中传播)遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机的巡航速度可以达到每小时90~150千米,可以搭载高分辨率摄像机、专业光学相机、红外相机等。

如图是热播节目《爸爸去哪了》航拍“无人机”。下表是本款无人机的部分技术参数。

| 风扇数量 | 4个 | 工作噪声 | < 90dB |

| 遥控距离 | 3000m | 整机质量 | 500g |

| 充电时间 | 200分钟 | 飞行时间 | 6-12分钟 |

(1)该无人机的质量大约相当于

(2)在无人机降落过程中,地面相对于无人机随身携带的相机是

(3)雾霾是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,尤其是PM2.5(直径小于等于2.5

水的反常膨胀

水从0℃升高到4℃,其体积不但不增大,反而缩小。

物体的体积由其内部分子的平均间距决定,对于水来说,由于水中存在大量单个水分子,也存在多个水分子组合在一起的缔合水分子,而水分子缔合后形成的缔合水分子的分子平均间距变大。当温度升高时,水分子的热运动加快、缔合作用减弱;当温度降低时,水分子的热运动减慢、缔合作用加强。在水温升高的过程中,一方面,大的缔合水分子逐渐瓦解,变为三分子缔合水分子、双分子缔合水分子或单个水分子。因此,缔合数小的缔合水分子、单个水分子在水中的比例逐渐加大,水分子的密集程度逐渐加大,水的体积也随之减小。另一方面在这个过程中,随着温度的升高,水分子的运动速度加快,使得分子的平均距离加大,体积增大。水的体积由水分子的缔合作用、水分子的热运动两个因素决定。

综合考虑两种因素的影响,在水温由0℃升至4℃的过程中,由缔合水分子减弱引起水体积变小的作用,比由分子热运动速度加快引起水体积变大的作用更大,所以在这个过程中,水的体积随温度的升高而减小,即为反常膨胀。

为什么湖水从表面开始结冰?

冬天气温下降,上层湖水的温度随着降低,而湖底的水温度较高。水温高于4℃时,由于热胀冷缩,湖面温度低的水密度较大,要下沉,湖底温度高的水密度较小,要上升,因而形成对流,使全部湖水不断冷却。

因为水的温度在0~4℃之间反常膨胀,即热缩冷胀的缘故。所以当气温继续下降,上层湖水的温度降到4℃以下时,体积膨胀,密度减小,不再下沉,不能形成对流,湖底水的温度能长时间保持在4℃。

当上层湖水温度降到0℃,并继续放热时,湖面开始结了层薄冰。由于冰的密度比水小,所以冰会浮在水面上。由于水和冰是热的不良导体,光滑明亮的冰面又能防止辐射,因此比冰下的水放热极为缓慢,需要很长的时间温度才能降到0℃并结成厚厚的冰。俗语说的“冰冻三尺非一日之寒”就是这个道理。

(1)水从1℃升高到3℃的过程中,水分子的缔合作用

(2)水的体积由水分子的缔合作用和水分子的热运动两个因素决定。在水温由4℃升高到10℃的过程中,由

(3)水从0℃升高到10℃的过程中,下列说法正确的是

A.水分子的运动速度先变慢后变快 B.水的质量先变小后变大

C.水的体积先变小后变大 D.水的密度先变小后变大

(4)下列说法不正确的是

A.冰的导热性能很好

B.由于冰的密度比水小,所以冰总是浮在水面上

C.当整个湖水的温度都降到4℃时,对流就停止了

D.因为水的反膨胀现象,所以水是不能作为温度计玻璃泡内的测温液体的

(5)如图,冬天,较深的河面结冰时,水底A处的温度为

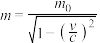

(其中c为光速)

(其中c为光速)

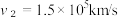

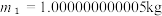

根据以上公式我们可以计算出:一个静质量

的物体,当它以

的物体,当它以 和

和 运动时,其动质量分别为:

运动时,其动质量分别为: 、

、 ,由此可知,物体的动质量比静质量大,且物体的运动速度越大,其动质量越大。从m₁值可看出,在低速(相对光速而言)范围内,物体的动质量与静质量相差甚微,其差值可以忽略不计。因此在低速范围内研究宏观物体的运动情况时,可以认为物体的质量是不变的。但在微观世界里,由于基本粒子的静质量都很小,而其运动速度又很容易接近光速,这时它们的质量随速度的改变就不可忽视。关于这样的问题,同学们将来有机会学习“相对论”力学知识时,就会进一步深入理解。请根据刚才的阅读,结合所学知识,回答下列问题:

,由此可知,物体的动质量比静质量大,且物体的运动速度越大,其动质量越大。从m₁值可看出,在低速(相对光速而言)范围内,物体的动质量与静质量相差甚微,其差值可以忽略不计。因此在低速范围内研究宏观物体的运动情况时,可以认为物体的质量是不变的。但在微观世界里,由于基本粒子的静质量都很小,而其运动速度又很容易接近光速,这时它们的质量随速度的改变就不可忽视。关于这样的问题,同学们将来有机会学习“相对论”力学知识时,就会进一步深入理解。请根据刚才的阅读,结合所学知识,回答下列问题:(1)

(2)从文章中可看出:我们所学的“质量”是物体的一种属性,不随物体形状、位置、状态的改变而改变,该质量是指物体的

(3)在研究宏观物体的运动情况时,由于v

“天问一号”探测器成功着陆

火星是太阳系中与地球最相似的行星,直径约为地球的53%,质量约为地球的11%,火星表面g为3.7N/kg。人类对火星的探测具有重大的科学意义。2021年5月15日,在经历了296天的太空之旅后,我国天问一号火星探测器所携带的祝融号火星车及其组合体,成功降落在火星的乌托邦平原,从进入火星大气到着陆火星表面是整个火星着陆过程中最为惊险的时刻。我国天问一号任务火星着陆分为气动减速、伞系减速、动力减速、悬停避障与缓速下降四个阶段,历时“惊魂九分钟”,如图甲为探测器离轨着陆过程模拟图。后续,“祝融号”火星车将依次对着陆点全局成像、自检、驶离着陆平台并开展巡视探测。

(1)当搭载着火星车的着陆器缓慢着陆火星时,以着陆器为参照物,火星车是

(2)如图乙是我国自行研制的“祝融号”火星车,火星车有六个宽大的车轮,这是为了

(3)着陆巡视器在下降过程中,所受到的阻力为F,重力为G,则在伞系减速过程中,F

(4)若火星车整车质量为240kg,则火星车在火星表面受到重力为

粘滞阻力

液体通常具有一定的粘性。当一个物体在液体中运动时,液体会对物体产生阻力,称为粘滞阻力。1845年,英国物理学家斯托克斯在研究球体在液体中下落的规律时,发现液体对球的粘滞阻力与球的半径、速度及液体的种类有关:一般情况下,半径为r的小球以速度v在液体中运动时,所受粘滞阻力的大小为f=6πηrv,η称为液体的粘滞系数。粘滞系数除了和液体的种类有关,还和液体的温度有关。由于受到粘滞阻力,物体在液体中下落时会达到一个稳定的速度,称为收尾速度。

(1)如图所示,足够长的玻璃筒中盛有蓖麻油,一颗钢珠在液面由静止开始释放,钢珠下落过程中受到的粘滞阻力的方向为

(2)在钢珠整个下落过程中,粘滞阻力的大小变化是

A.逐渐变大

B.保持不变

C.先逐渐变大后保持不变

D.先逐渐变大后逐渐变小

(3)如果钢珠的密度为ρ、半径为r,蓖麻油的密度为ρ0、粘滞系数为η。则钢珠的收尾速度的表达式为v=

)。

)。

跟地球一样,在其他星球上,物体也会由于星球对它的吸引而受到指向该星球球心的力。如果我们把这些力也叫重力的话,那么,物体在某星球上受到的重力不仅跟物体本身的质量有关,还跟该星球的质量、半径等因素有关。由于不同星球的质量和半径各不相同,所以,同一个物体在不同星球上受到的重力并不相同。下表列出的是质量为1kg的物体,在不同星球上受到的重力。

星球 | 月球 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |

重力/N | 1.62 | 3.60 | 8.50 | 9.80 | 3.76 | 22.9 | 9.05 | 8.30 | 11.0 |

(2)由上表可知,同一物体放在

,它表示的物理意义是

,它表示的物理意义是(3)一宇航员的质量为72kg,这个宇航员在地球上最多能举起100kg的物体,若宇航员到达火星上,那么他在火星上最多能举起