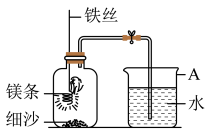

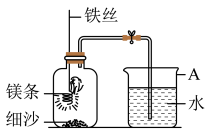

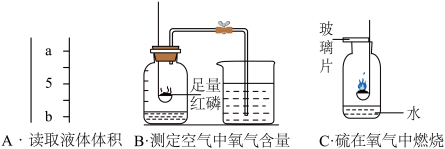

历史上众多的化学家对空气展开了一系列的研究,以下四种装置都是对空气成分的探究,请回答下列问题:

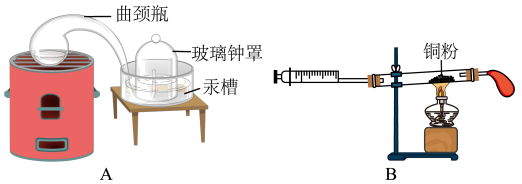

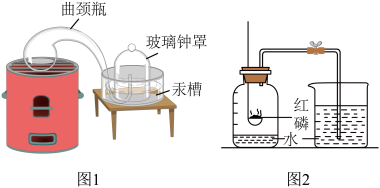

(1)1777年,拉瓦锡在曲颈瓶中(装置A)加热汞(Hg),玻璃钟罩及瓶中气体体积V1=50立方英寸(一种体积单位,下同)。加热第2天,瓶中汞表面出现红色粉末氧化汞(HgO)。12天后,红色粉末质量不再增加,此时结束实验。使装置冷却至室温,玻璃钟罩及瓶中气体体积经测量V2=40立方英寸。

①加热12天至红色粉末质量不再增加时才结束的原因是_____________ 。

②根据拉瓦锡的实验,计算出空气中氧气的体积含量为_______________ 。

(2)查阅资料:镁在氧气、氮气、二氧化碳都可以燃烧。

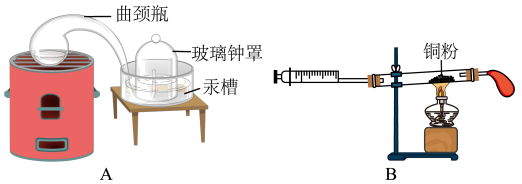

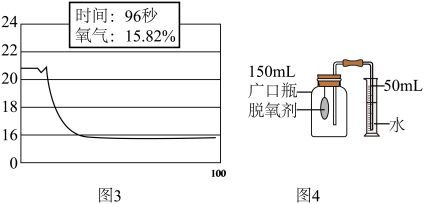

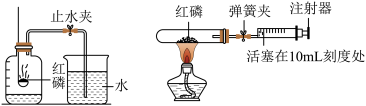

人们沿着科学家的足迹,对反应物进行了优化,分别用铜粉、红磷等与氧气进行实验。

①图B、D实验过程中,需要不断推拉注射器活塞的目的是_____________ 。图B实验中小气球的作用是_____________ 。

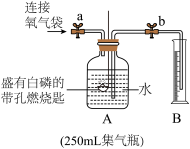

②装置C、D的实验中红磷燃烧生成白色五氧化二磷固体,反应的文字方程式为_____________ 。

注意:若答对以下小题奖励3分,化学试卷总分不超过40分。

(3)①未待装置冷却至室温就读数,会造成测定空气中氧气的含量_____________ (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

②若用木炭代替红磷测定空气中氧气的含量是否可以,说明理由_____________ 。

③用镁条代替红磷或铜粉来测定空气中氧气的含量是否可以,说明理由:_____________ 。

(1)1777年,拉瓦锡在曲颈瓶中(装置A)加热汞(Hg),玻璃钟罩及瓶中气体体积V1=50立方英寸(一种体积单位,下同)。加热第2天,瓶中汞表面出现红色粉末氧化汞(HgO)。12天后,红色粉末质量不再增加,此时结束实验。使装置冷却至室温,玻璃钟罩及瓶中气体体积经测量V2=40立方英寸。

①加热12天至红色粉末质量不再增加时才结束的原因是

②根据拉瓦锡的实验,计算出空气中氧气的体积含量为

(2)查阅资料:镁在氧气、氮气、二氧化碳都可以燃烧。

人们沿着科学家的足迹,对反应物进行了优化,分别用铜粉、红磷等与氧气进行实验。

①图B、D实验过程中,需要不断推拉注射器活塞的目的是

②装置C、D的实验中红磷燃烧生成白色五氧化二磷固体,反应的文字方程式为

注意:若答对以下小题奖励3分,化学试卷总分不超过40分。

(3)①未待装置冷却至室温就读数,会造成测定空气中氧气的含量

②若用木炭代替红磷测定空气中氧气的含量是否可以,说明理由

③用镁条代替红磷或铜粉来测定空气中氧气的含量是否可以,说明理由:

更新时间:2022-10-01 11:31:53

|

相似题推荐

科学探究题

|

较难

(0.4)

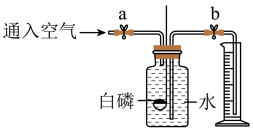

【推荐1】小丽对家中的家用制氧机产生了浓厚的兴趣。她通过阅读说明书了解到家用制氧机的工作原理如下:在制氧机内部的分子筛吸附空气中的氮气,制取高浓度氧气。小丽用这台家用制氧机制取并收集了一袋气体,带到实验室对其进行研究。

实验Ⅰ:验证气体的性质。

把一根蜡烛插入到盛有该气体的集气瓶中,观察到蜡烛燃烧更旺,发出_____ 、 _____ 、并产生两种新物质。反应的表达式为 _____ 。

实验Ⅱ:测定气体中氧气的含量。

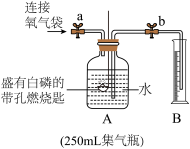

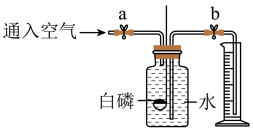

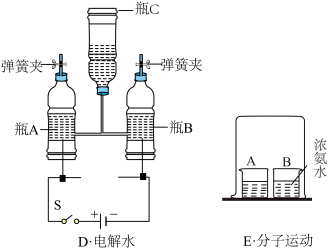

小丽设计了如图所示装置,加入一定量的白磷。检查并确定装置的气密性良好,然后进行实验,并重复多次。(实验过程中由压强差引起的误差忽略不计)

实验步骤:

①加入药品,将装置连接固定

②打开止水夹a和b,向A中缓慢鼓入一定量气体后关闭止水夹a和b,观察A中水进入到B中,B中水的体积为200mL。

③用凸透镜聚光引燃白磷

④待白磷熄灭并冷却到室温,再_____ (填写实验步骤),观察到 _____ 的现象,说明收集的气体不是纯净的氧气。

⑤记录B中剩余水的体积。

数据处理和分析:

(1)在上表数据中,第_____ 次的数据偏差较大,导致产生较大误差的原因是实验时 _____ 。

(2)其余4组数据取平均值来进行计算,该家用制氧机制得的气体中氧气的体积分数为_____ %。

实验Ⅰ:验证气体的性质。

把一根蜡烛插入到盛有该气体的集气瓶中,观察到蜡烛燃烧更旺,发出

实验Ⅱ:测定气体中氧气的含量。

小丽设计了如图所示装置,加入一定量的白磷。检查并确定装置的气密性良好,然后进行实验,并重复多次。(实验过程中由压强差引起的误差忽略不计)

实验步骤:

①加入药品,将装置连接固定

②打开止水夹a和b,向A中缓慢鼓入一定量气体后关闭止水夹a和b,观察A中水进入到B中,B中水的体积为200mL。

③用凸透镜聚光引燃白磷

④待白磷熄灭并冷却到室温,再

⑤记录B中剩余水的体积。

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| B中剩余水体积/mL | 100 | 41 | 38 | 42 | 39 |

(1)在上表数据中,第

(2)其余4组数据取平均值来进行计算,该家用制氧机制得的气体中氧气的体积分数为

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

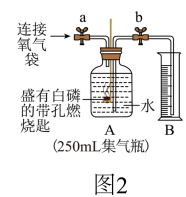

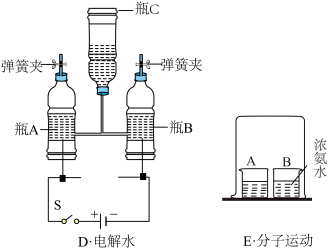

【推荐2】二百多年前,法国化学家拉瓦锡用图1装置定量的研究了空气的成分。仿照这个历史上著名实验的原理,用图2所示装置来测定空气中氧气的含量。

【实验回顾】图2是实验室用红磷燃烧来粗略测定空气中氧气含量的装置。写出红磷燃烧的符号表达式_____ 。

【分析讨论】用红磷燃烧的方法测出的氧气含量总是低于21%,有没有其他物质可以代替红磷进行实验而使实验结果更准确呢?

【实验改进1】同学们用蜡烛代替红磷测定空气中氧气的含量,发现蜡烛很快熄灭,回流到集气瓶中的水远远小于瓶中气体体积的1/5。是什么原因所致呢?

【猜想与假设】猜想①:蜡烛燃烧产生CO2气体;猜想②:_____ 。

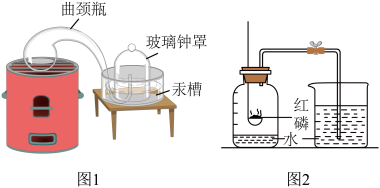

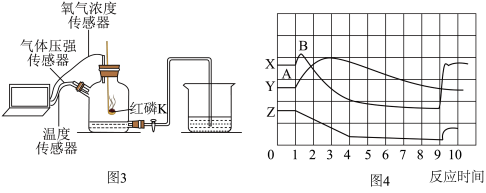

【实验验证】将蜡烛点燃后用氧气传感器定量测定瓶中的氧气含量,数据如图3。

【得出结论】空气中氧气体积分数降低了_____ %。

【查阅资料】在老师的指导下,同学们查阅了红磷、白磷、蜡烛等可燃物燃烧所需要的最低含氧量以及其他信息如下:

资料1:

甲、乙、丙三个小组分别用过量红磷、白磷、蜡烛进行该实验,用测氧气浓度的传感器测得反应后的氧气浓度分别为8.85%、3.21%、16.7%,数据与表中的理论值基本一致。其中蜡烛燃烧后用测一氧化碳浓度传感器测算一氧化碳浓度约为2%。

资料2:二氧化碳因与氢氧化钠溶液发生化学反应,实验室常用氢氧化钠溶液来吸收二氧化碳。

资料3:蜡烛或者木炭在密闭的集气瓶中燃烧,氧气浓度不断变小的同时,会有一氧化碳气体生成。常温下一氧化碳难溶于水,且不与氢氧化钠溶液反应。

【交流与讨论】根据以上信息回答下列问题:

①白磷和红磷相比,使用白磷能使结果更准确,其原因是_____ 。

②有同学提议选用木炭替代红磷做实验,在集气瓶底部预先放少量氢氧化钠溶液吸收生成的二氧化碳气体,小华觉得不可行,其主要原因是_____ 。

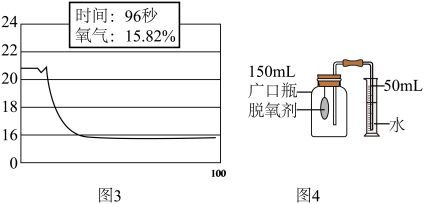

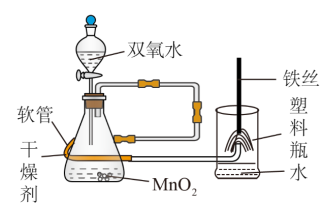

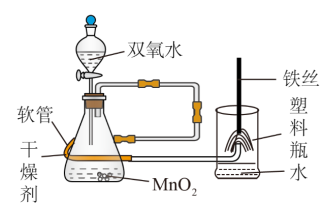

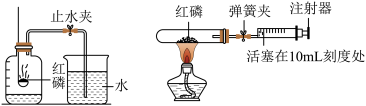

【实验改进2】食品脱氧剂(以铁粉为主的物质组成)能通过化学反应除去密闭包装袋中的氧气,使食品处于无氧状态。同学们尝试用图4装置进行实验来测定空气中氧气的含量。

下表是实验过程中记录的有关数据:

①脱氧剂发生复杂的化学反应,首先是铁粉与氧气、水反应生成氢氧化亚铁固体,写出该反应的符号表达式 _____ 。

②分析表中数据得知,至少经过_____ 分钟后,量筒中的液面不再下降。

③根据表中实验数据进行推算,广口瓶中氧气的体积分数约为_____ (结果精确到0.1%)。

【实验拓展】铁在不同的条件下与氧气反应可生成不同种铁的氧化物, 58g四氧化三铁与多少克氧化铁(Fe2O3)中所含铁元素质量相等?_____ (写出计算过程)

【实验评价】与燃烧红磷法相比,用脱氧剂测定空气中氧气含量的优点是_____ 。

【实验回顾】图2是实验室用红磷燃烧来粗略测定空气中氧气含量的装置。写出红磷燃烧的符号表达式

【分析讨论】用红磷燃烧的方法测出的氧气含量总是低于21%,有没有其他物质可以代替红磷进行实验而使实验结果更准确呢?

【实验改进1】同学们用蜡烛代替红磷测定空气中氧气的含量,发现蜡烛很快熄灭,回流到集气瓶中的水远远小于瓶中气体体积的1/5。是什么原因所致呢?

【猜想与假设】猜想①:蜡烛燃烧产生CO2气体;猜想②:

【实验验证】将蜡烛点燃后用氧气传感器定量测定瓶中的氧气含量,数据如图3。

【得出结论】空气中氧气体积分数降低了

【查阅资料】在老师的指导下,同学们查阅了红磷、白磷、蜡烛等可燃物燃烧所需要的最低含氧量以及其他信息如下:

资料1:

| 可燃物名称 | 红磷 | 白磷 | 蜡烛 |

| 最低含氧量/% | 8.0 | 4.0 | 16.0 |

资料2:二氧化碳因与氢氧化钠溶液发生化学反应,实验室常用氢氧化钠溶液来吸收二氧化碳。

资料3:蜡烛或者木炭在密闭的集气瓶中燃烧,氧气浓度不断变小的同时,会有一氧化碳气体生成。常温下一氧化碳难溶于水,且不与氢氧化钠溶液反应。

【交流与讨论】根据以上信息回答下列问题:

①白磷和红磷相比,使用白磷能使结果更准确,其原因是

②有同学提议选用木炭替代红磷做实验,在集气瓶底部预先放少量氢氧化钠溶液吸收生成的二氧化碳气体,小华觉得不可行,其主要原因是

【实验改进2】食品脱氧剂(以铁粉为主的物质组成)能通过化学反应除去密闭包装袋中的氧气,使食品处于无氧状态。同学们尝试用图4装置进行实验来测定空气中氧气的含量。

下表是实验过程中记录的有关数据:

| 实验所需的时间/min | 0 | 5 | 10 | 30 | 35 | 45 |

| 量筒中液面的刻度/mL | 50 | 35 | 27.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |

②分析表中数据得知,至少经过

③根据表中实验数据进行推算,广口瓶中氧气的体积分数约为

【实验拓展】铁在不同的条件下与氧气反应可生成不同种铁的氧化物, 58g四氧化三铁与多少克氧化铁(Fe2O3)中所含铁元素质量相等?

【实验评价】与燃烧红磷法相比,用脱氧剂测定空气中氧气含量的优点是

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

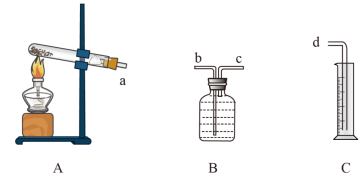

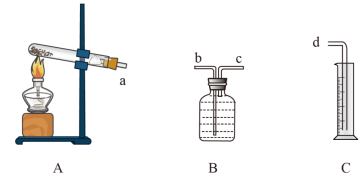

【推荐3】我们每时每刻都生活在空气的“海洋”里。

一、空气及其成分探究

(1)图Ⅰ用于粗略研究空气的组成,生成物的化学式为_____________ 。

(2)拉瓦锡用图Ⅱ所示装置研究了空气的组成。他把少量汞放在密闭的容器中连续加热,得到了红色氧化汞粉末,同时钟罩内的汞液面上升。该反应的文字表达式是:_____________ 。

(3)江南学校某学习小组用如图装置进行镁条在空气中燃烧的实验。燃烧、冷却后打开止水夹,有水进入了集气瓶 。

【问题】实验操作正确,但实验后发现进入集气瓶中水的体积约为其容积的 70%。

【猜想】镁除了与氧气反应外,还与空气中的其他气体(X)发生了反应。对该气体提出猜想:

猜想1:只是二氧化碳 猜想2:只是氮气 猜想3:氮气和二氧化碳等

【资料】镁是一种化学性质活泼的金属,能在氮气燃烧生成氮化镁,能在二氧化碳中燃烧生成碳和氧化镁。

①经讨论一致认为猜想1不正确,理由是__________________________________ ,

②镁在二氧化碳中燃烧的化学表达式______________________________________ 。

【结论】猜想3正确

(4)【改进实验】江南同学利用右图装置测定空气中氧气含量,步骤如下(装置气密性良好,部分操作已略去,因导管产生的误差忽略不计):

Ⅰ.打开止水夹a、b,向集气瓶中通入一定量的空气,使盛有白磷的燃烧匙在水面上方,测得进入量筒中水的体积为V1。

Ⅱ.关闭止水夹a、b,用强光照射引燃白磷。白磷熄灭并冷却至室温,打开b,至液面不再变化,测得量筒内水的体积是V2。 根据实验记录V1、V2,得出空气中氧气的体积分数的计算式是_________________ 。

二、氧气的制备和性质

实验一:用高锰酸钾制取一瓶氧气,做细铁丝燃烧实验。

(5)铁丝在氧气中燃烧的化学表达式___________________________________ 。

(6)用B收集到的氧气做细铁丝燃烧的实验时,发现瓶壁炸裂,分析原因:__________ 。

(7)小组同学改进了实验一(如图),优点是____________ 。

A.氧气无需提前制备和收集,操作更方便。

B.塑料瓶代替集气瓶,防止集气瓶炸裂,更安全。

C.装置集氧气的制取、干燥、性质于一体,实验更优化。

实验二:粗略测定加热2.0g高锰酸钾所收集到的氧气体积。

(8) 装置正确连接顺序是:(填接口字母 )a →( ) ( ) →d

(9)收集氧气的最佳时机是_______________ (填“加热后立刻收集”或“加热一段时间后”)。

实验三:小江为了研究用向上排空气法和排水法收集的氧气浓度是否有差异,做了如下实验:加热高锰酸钾固体,分别用两种方法各收集三瓶氧气,并使用传感器则定收集到的氧气浓度,数据见表。

①小江用向上排空气法收集氧气时,以能使装置在集气瓶瓶口带火星木条复燃为氧气集满的标准;用排水法收集氧气时,以观察到_____________ 为氧气集满的标准。

②向上排空气法收集到的氧气浓度只有80%左右的原因有________________ 。

A. 当观察到带火星木条复燃时,集气瓶内还有空气

B. 氧气的密度略大于空气的密度

C. 加热高锰酸钾固体产生氧气的浓度只有80%左右

D.当氧气进入集气瓶时,瓶内空气与进入的氧气相互扩散

③不考虑操作因素,排水法获得的氧气体积分数不能达到100%的主要原因是___________ 。

一、空气及其成分探究

(1)图Ⅰ用于粗略研究空气的组成,生成物的化学式为

(2)拉瓦锡用图Ⅱ所示装置研究了空气的组成。他把少量汞放在密闭的容器中连续加热,得到了红色氧化汞粉末,同时钟罩内的汞液面上升。该反应的文字表达式是:

(3)江南学校某学习小组用如图装置进行镁条在空气中燃烧的实验。燃烧、冷却后打开止水夹,有水进入了集气瓶 。

【问题】实验操作正确,但实验后发现进入集气瓶中水的体积约为其容积的 70%。

【猜想】镁除了与氧气反应外,还与空气中的其他气体(X)发生了反应。对该气体提出猜想:

猜想1:只是二氧化碳 猜想2:只是氮气 猜想3:氮气和二氧化碳等

【资料】镁是一种化学性质活泼的金属,能在氮气燃烧生成氮化镁,能在二氧化碳中燃烧生成碳和氧化镁。

①经讨论一致认为猜想1不正确,理由是

②镁在二氧化碳中燃烧的化学表达式

【结论】猜想3正确

(4)【改进实验】江南同学利用右图装置测定空气中氧气含量,步骤如下(装置气密性良好,部分操作已略去,因导管产生的误差忽略不计):

Ⅰ.打开止水夹a、b,向集气瓶中通入一定量的空气,使盛有白磷的燃烧匙在水面上方,测得进入量筒中水的体积为V1。

Ⅱ.关闭止水夹a、b,用强光照射引燃白磷。白磷熄灭并冷却至室温,打开b,至液面不再变化,测得量筒内水的体积是V2。 根据实验记录V1、V2,得出空气中氧气的体积分数的计算式是

二、氧气的制备和性质

实验一:用高锰酸钾制取一瓶氧气,做细铁丝燃烧实验。

(5)铁丝在氧气中燃烧的化学表达式

(6)用B收集到的氧气做细铁丝燃烧的实验时,发现瓶壁炸裂,分析原因:

(7)小组同学改进了实验一(如图),优点是

A.氧气无需提前制备和收集,操作更方便。

B.塑料瓶代替集气瓶,防止集气瓶炸裂,更安全。

C.装置集氧气的制取、干燥、性质于一体,实验更优化。

实验二:粗略测定加热2.0g高锰酸钾所收集到的氧气体积。

(8) 装置正确连接顺序是:(填接口字母 )a →

(9)收集氧气的最佳时机是

实验三:小江为了研究用向上排空气法和排水法收集的氧气浓度是否有差异,做了如下实验:加热高锰酸钾固体,分别用两种方法各收集三瓶氧气,并使用传感器则定收集到的氧气浓度,数据见表。

| 收集方法 | 向上排空气法 | 排水法 | ||||

| 氧气浓度% | 79.6 | 79.7 | 79.9 | 90.0 | 89.8 | 89.3 |

| 氧气平均浓度% | 79.7 | 89.7 | ||||

①小江用向上排空气法收集氧气时,以能使装置在集气瓶瓶口带火星木条复燃为氧气集满的标准;用排水法收集氧气时,以观察到

②向上排空气法收集到的氧气浓度只有80%左右的原因有

A. 当观察到带火星木条复燃时,集气瓶内还有空气

B. 氧气的密度略大于空气的密度

C. 加热高锰酸钾固体产生氧气的浓度只有80%左右

D.当氧气进入集气瓶时,瓶内空气与进入的氧气相互扩散

③不考虑操作因素,排水法获得的氧气体积分数不能达到100%的主要原因是

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

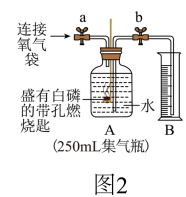

【推荐1】某化学兴趣小组的同学对空气中氧气含量的测定实验进行探究。

(1)按左图所示装置和药品进行实验,可观察到红磷燃烧的现象是:___________ 。打开止水夹后看到的现象为___________ 。红磷燃烧反应的符号表达式为___________ 。

(2)小明同学认为可用木炭代替红磷测定空气中氧气的含量,小丽同学认为不可以,其原因是___________ 。

(3)小组内同学还对该实验进行了如图改进。(已知试管容积为35mL)

实验的操作步骤如下:

①点燃酒精灯。

②撤去酒精灯,待试管冷却后松开弹簧夹。

③将少量红磷平装入试管中,将20mL的注射器活塞置于10mL刻度处,并按如图中所示的连接方式固定好,再将弹簧夹紧橡皮管。

④读取注射器活塞的数据。

你认为正确的实验操作顺序是___________ (填序号)。注射器活塞将10mL刻度处慢慢前移到约为___________ mL刻度处才停止。

(4)两套测定装置相比较,则改进后装置的优点是___________ 。(填序号)

①防止空气污染;②减少误差,测定结果更准确;③便于直接读数。

(1)按左图所示装置和药品进行实验,可观察到红磷燃烧的现象是:

(2)小明同学认为可用木炭代替红磷测定空气中氧气的含量,小丽同学认为不可以,其原因是

(3)小组内同学还对该实验进行了如图改进。(已知试管容积为35mL)

实验的操作步骤如下:

①点燃酒精灯。

②撤去酒精灯,待试管冷却后松开弹簧夹。

③将少量红磷平装入试管中,将20mL的注射器活塞置于10mL刻度处,并按如图中所示的连接方式固定好,再将弹簧夹紧橡皮管。

④读取注射器活塞的数据。

你认为正确的实验操作顺序是

(4)两套测定装置相比较,则改进后装置的优点是

①防止空气污染;②减少误差,测定结果更准确;③便于直接读数。

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

【推荐2】空气中氧气含量测定的再认识。

请回忆教材用红磷燃烧来粗略测定空气中氧气含量的装置。

(1)写出红磷燃烧的反应化学方程式_____ ,属 _____ 反应(填“化合”或“分解”)。

(2)实验原理:由于红磷燃烧消耗空气中的氧气,使瓶内_____ 减小,烧杯中水倒吸到集气瓶。若装置的气密性良好,操作规范,用量筒测量进入瓶中水的体积,能粗略测得空气中氧气的含量。

【问题提出】有实验资料表明:燃烧过程中当氧气体积分数低于7%时,红磷就无法继续燃烧,因此通过上述实验,测置结果与理论值误差较大。

【实验改进】

Ⅰ.根据铁在空气中生锈的原理设计下图实验装置,再次测定空气中氧气含量。装置中饱和食盐水、活性炭会加速铁生锈。

Ⅱ.测得实验数据如下表

【交流表达】

(1)铁生锈过程发生复杂的化学反应(一个缓慢氧化的过程),首先是铁与氧气、水反应生成氢氧化亚铁,写出氢氧化亚铁的符号_____ 。然后生成氢氧化铁。最终生成铁锈。

(2)根据表中的数据计算,改进实验后测得空气中氧气体积分数是_____ (计算结果精确到0.1%)。

(3)从实验原理角度分析,改进后的实验结果比前者准确度更高的原因是:_____ 。

请回忆教材用红磷燃烧来粗略测定空气中氧气含量的装置。

(1)写出红磷燃烧的反应化学方程式

(2)实验原理:由于红磷燃烧消耗空气中的氧气,使瓶内

【问题提出】有实验资料表明:燃烧过程中当氧气体积分数低于7%时,红磷就无法继续燃烧,因此通过上述实验,测置结果与理论值误差较大。

【实验改进】

Ⅰ.根据铁在空气中生锈的原理设计下图实验装置,再次测定空气中氧气含量。装置中饱和食盐水、活性炭会加速铁生锈。

Ⅱ.测得实验数据如下表

| 测量项目 | 实验前 | 实验后 | |

| 烧杯中水的体积 | 烧杯中剩余的体积 | 集气瓶(扣除内容物)和导管的容积 | |

| 体积/mL | 80.0 | 54.5 | 126.0 |

【交流表达】

(1)铁生锈过程发生复杂的化学反应(一个缓慢氧化的过程),首先是铁与氧气、水反应生成氢氧化亚铁,写出氢氧化亚铁的符号

(2)根据表中的数据计算,改进实验后测得空气中氧气体积分数是

(3)从实验原理角度分析,改进后的实验结果比前者准确度更高的原因是:

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

名校

解题方法

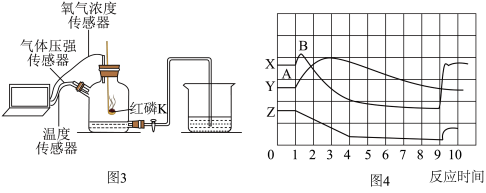

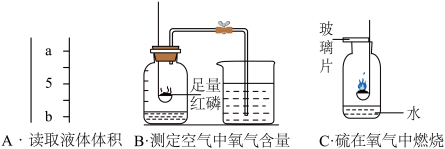

【推荐3】下列A~E是初中化学中的五个实验装置:

(1)A实验中用10mL量筒量取6.0mL蒸馏水,读数时量筒内的液体凹液面最低处应与A图中____ 处(填“a”或“b”)的刻度线保持水平。

(2)实验室常用B装置测定空气中氧气的含量,如果红磷不足,会导致测定的空气中氧气含量结果___ (填“偏大"、“偏小或“不变")。

甲同学用家用制氧机(如图1)制取并收集了一袋气体,带到实验室对其进行研究。家用制氧机的工作原理是用分子筛分离空气获得氧气,分子筛是一种内部分布有均匀微小孔径的固体,通过特制的分子筛把空气中的氧分子吸入孔穴而与其它分子分离,该变化属于______ (填“物理”或“化学”)变化。

【提出问题】该方法制得的氧气浓度如何?

兴趣小组同学设计了如图2所示装置来测定氧气的含量。

【实验步骤】请将下列实验步骤补充完整

①检查_______ 。

②加入药品,将装置连接固定。

③打开止水夹a和b,向A中缓慢通入一定量气体,露出白磷后,关闭止水夹a和b,此时,A中水进入到B中,测得B中水的体积为V1mL。

④用凸透镜聚光引燃白磷。

⑤待白磷熄灭并冷却到室温,进行_____ 操作。B中水倒吸进入到A中,测得量筒中的体积变为V2mL。

⑥计算小组同学所带气体中氧气的体积分数。

【数据整理】经测定V1=210mL,V2=50mL,则小组同学所带气体中氧气的体积分数为______ (精确到0.1%)。

【实验反思】下列有关这个实验的说法中,正确的有_________ 。

A.步骤③中,仰视量筒读数会使测得的ⅵ数值偏低

B.步骤④中,白磷燃烧时要保持关闭止水夹a和b

C.步骤⑤中,未冷却至室温会使测得的小组同学所带气体中氧气的含量偏高

D.与图B相比,图2装置的优点有:误差减少和污染减少

【拓展延伸】为了帮助同学们更好地理解测定氧气含量的实验原理,老师利用传感器技术定时测定了实验装置(如图3)内的压强、温度和氧气浓度,三条曲线变化趋势如图4所示。X曲线表示压强变化趋势,Y曲线表示______ (填“温度”或“氧气浓度”)的变化趋势,结合Y、Z两条曲线,解释图4中AB段压强变化的原因是________ 。

(3)C实验中水的作用是_______ ,该反应的符号表达式是________ 。

①D实验中闭合开关S未观察到有明显现象,是因为他未在水中加入______ (填字母)来增强水的导电性。

A.氢氧化钠 B.二氧化锰 C.二氧化碳

②改进实验后,观察到C瓶中的液面____ 。(填上升或下降)

③写出水通电分解的符号表达式:_______ 。

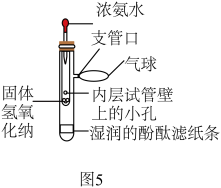

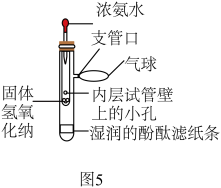

(5)小明用实验E装置来探究分子的运动时,闻到了刺激性的氨味、于是,在老师指导下设计了如图5所示的实验装置(氢氧化钠溶于水放热)。滴入少量浓氨水后,观察到的现象是______ 。固体氢氧化钠的作用是_____ 。

(1)A实验中用10mL量筒量取6.0mL蒸馏水,读数时量筒内的液体凹液面最低处应与A图中

(2)实验室常用B装置测定空气中氧气的含量,如果红磷不足,会导致测定的空气中氧气含量结果

甲同学用家用制氧机(如图1)制取并收集了一袋气体,带到实验室对其进行研究。家用制氧机的工作原理是用分子筛分离空气获得氧气,分子筛是一种内部分布有均匀微小孔径的固体,通过特制的分子筛把空气中的氧分子吸入孔穴而与其它分子分离,该变化属于

【提出问题】该方法制得的氧气浓度如何?

兴趣小组同学设计了如图2所示装置来测定氧气的含量。

【实验步骤】请将下列实验步骤补充完整

①检查

②加入药品,将装置连接固定。

③打开止水夹a和b,向A中缓慢通入一定量气体,露出白磷后,关闭止水夹a和b,此时,A中水进入到B中,测得B中水的体积为V1mL。

④用凸透镜聚光引燃白磷。

⑤待白磷熄灭并冷却到室温,进行

⑥计算小组同学所带气体中氧气的体积分数。

【数据整理】经测定V1=210mL,V2=50mL,则小组同学所带气体中氧气的体积分数为

【实验反思】下列有关这个实验的说法中,正确的有

A.步骤③中,仰视量筒读数会使测得的ⅵ数值偏低

B.步骤④中,白磷燃烧时要保持关闭止水夹a和b

C.步骤⑤中,未冷却至室温会使测得的小组同学所带气体中氧气的含量偏高

D.与图B相比,图2装置的优点有:误差减少和污染减少

【拓展延伸】为了帮助同学们更好地理解测定氧气含量的实验原理,老师利用传感器技术定时测定了实验装置(如图3)内的压强、温度和氧气浓度,三条曲线变化趋势如图4所示。X曲线表示压强变化趋势,Y曲线表示

(3)C实验中水的作用是

①D实验中闭合开关S未观察到有明显现象,是因为他未在水中加入

A.氢氧化钠 B.二氧化锰 C.二氧化碳

②改进实验后,观察到C瓶中的液面

③写出水通电分解的符号表达式:

(5)小明用实验E装置来探究分子的运动时,闻到了刺激性的氨味、于是,在老师指导下设计了如图5所示的实验装置(氢氧化钠溶于水放热)。滴入少量浓氨水后,观察到的现象是

您最近一年使用:0次