回答下列问题:

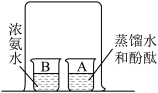

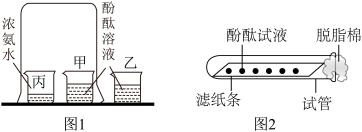

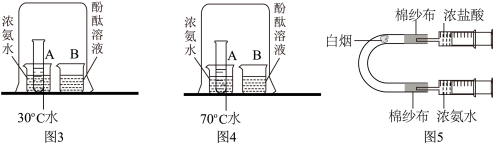

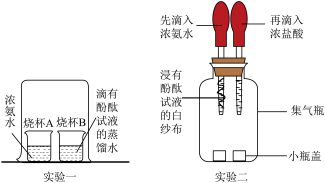

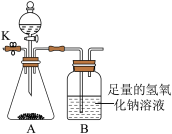

(1)如图所示,在小烧杯A中装入30mL蒸馏水,再滴入3滴酚酞溶液,在小烧杯B中装入30mL浓氨水,用一大烧杯把A、B两个烧杯罩在一起,过一段时间看到的现象是________ ,该实验说明氨分子是不断运动的。

【猜想】一些同学对上述结论有不同看法,主要有以下两种猜测:

第一种:A烧杯中的蒸馏水使酚酞溶液变红;

第二种:B烧杯中浓氨水挥发出氨气,扩散到A烧杯溶液中使酚酞溶液变红。

【查资料】浓氨水易挥发出氨气,氨气溶于水形成氨水,氨水能使酚酞溶液变红。

【实验】

(2)为证明这两种猜测,现设计如表的实验(请完成表格):

【结论】

(3)你认为________ 猜想正确。

【拓展延伸】

(4)有的同学认为在大烧杯旁放一个装有蒸馏水和酚酞的C烧杯实验更严谨。同学们一致同意。C烧杯的作用是________ 。

(1)如图所示,在小烧杯A中装入30mL蒸馏水,再滴入3滴酚酞溶液,在小烧杯B中装入30mL浓氨水,用一大烧杯把A、B两个烧杯罩在一起,过一段时间看到的现象是

【猜想】一些同学对上述结论有不同看法,主要有以下两种猜测:

第一种:A烧杯中的蒸馏水使酚酞溶液变红;

第二种:B烧杯中浓氨水挥发出氨气,扩散到A烧杯溶液中使酚酞溶液变红。

【查资料】浓氨水易挥发出氨气,氨气溶于水形成氨水,氨水能使酚酞溶液变红。

【实验】

(2)为证明这两种猜测,现设计如表的实验(请完成表格):

| 实验内容、方法 | 现象 | 结论 |

| 用洁净的小烧杯取20mL蒸馏水,滴入2~3滴酚酞溶液,观察现象 | 不变色 | 水 |

| 取一张滤纸,滴入酚酞溶液,待晾干后,放在装有浓氨水的试剂瓶上方 | 酚酞不变色 | 氨气 |

| 将少量氨气通入含有酚酞溶液的蒸馏水中 | 溶液变成 | 氨气溶解在水中形成的氨水能使酚酞溶液变色 |

【结论】

(3)你认为

【拓展延伸】

(4)有的同学认为在大烧杯旁放一个装有蒸馏水和酚酞的C烧杯实验更严谨。同学们一致同意。C烧杯的作用是

更新时间:2023-11-24 22:14:20

|

相似题推荐

科学探究题

|

适中

(0.65)

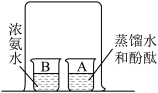

【推荐1】中国力争于2060年前实现“碳中和”",这体现了中国对解决气候问题的大国担当。化学兴趣小组的同学们对“碳”的来源、固“碳”的途径,如何低“碳”等展开了项目式学习活动。

任务一:寻找“碳”之源

【知识梳理】小组同学合作梳理“碳”的来源。

(1)以上物质中均含有碳元素,通过人类生产、生活活动会转化为CO2,其中棉、麻属于_______ 材料。

任务二:探索固“碳”的途径

【分析讨论】

(2)同学们结合生物学知识,认为绿色植物通过_____ 吸收二氧化碳,这一方法属于“生态固碳”。

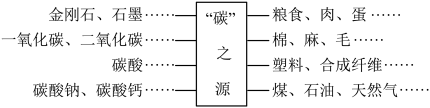

【咨询专家】固“碳”的途径分为生态固碳和技术固碳。技术固碳方法多样,如图所示可将二氧化碳长期储存在开采过的油气井、煤层和深海里,也可利用碱液吸收CO2。

(3)图中捕集CO2的方法从微观角度解释其变化是______ 。

【进行实验】

(4)同学们设计如表实验比较不同碱液吸收CO2的效果:

【反思评价】

(5)实验中发生反应的化学方程式为_______ (写一个)。

(6)步骤②中刚开始塑料瓶变硬的原因是_______ 。

任务三:制定低碳行动方案

(7)通过该项目的探究,小组同学对如何低“碳”有了新的认识,并制作了低碳行动方案,请补充完整。

任务一:寻找“碳”之源

【知识梳理】小组同学合作梳理“碳”的来源。

(1)以上物质中均含有碳元素,通过人类生产、生活活动会转化为CO2,其中棉、麻属于

任务二:探索固“碳”的途径

【分析讨论】

(2)同学们结合生物学知识,认为绿色植物通过

【咨询专家】固“碳”的途径分为生态固碳和技术固碳。技术固碳方法多样,如图所示可将二氧化碳长期储存在开采过的油气井、煤层和深海里,也可利用碱液吸收CO2。

(3)图中捕集CO2的方法从微观角度解释其变化是

【进行实验】

(4)同学们设计如表实验比较不同碱液吸收CO2的效果:

| 实验装置 | 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |

| ①用软塑料瓶收集两瓶二氧化碳,用橡胶塞塞紧瓶口。 | 浓氢氧化钠溶液吸收CO2效果更好。 | |

| ②如图向其中1瓶中注射100mL饱和石灰水,振荡。 | 软塑料瓶先变硬后变瘪,石灰水变浑浊 | ||

| ③向另瓶中注射100mL浓氢氧化钠溶液,振荡。 |

【反思评价】

(5)实验中发生反应的化学方程式为

(6)步骤②中刚开始塑料瓶变硬的原因是

任务三:制定低碳行动方案

(7)通过该项目的探究,小组同学对如何低“碳”有了新的认识,并制作了低碳行动方案,请补充完整。

| 低碳行动方案 | 具体措施(任写一条) |

| 减少CO2排放 | |

| 促进CO2吸收 |

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

解题方法

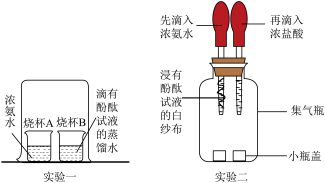

【推荐2】某同学设计了如图所示的实验装置探究“分子的性质”,请据图回答下列问题:

【进行实验】图1是课本中的某个探究实验,几分钟后烧杯甲中可观察到的现象是______ ,此实验说明了分子______ ,烧杯乙的作用是______ 。

【实验改进】老师对图1所示的装置进行了改进(如图2所示),并进行了下列操作:

①取一长条形滤纸,等距离滴加无色酚酞试液:

②将滴加了无色酚酞的长条形滤纸放入一洁净的试管中,并在试管口塞一团脱脂棉:

③再往脱脂棉上滴加几滴浓氨水。

几分钟后可观察到的现象是______ ,该实验说明了氨水具有的物理性质是______ 。

【分析讨论】改进后图2所示装置的主要优点是______ 。

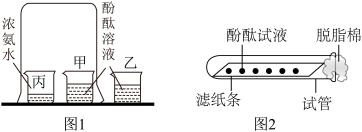

【拓展延伸】同学们经过讨论后认为,图1和图2所示装置虽能够证明分子的性质,但无法影响分子性质的因素,于是又设计了下列装置:

①按照图3和图4所示装置操作,几分钟后烧杯B中溶液变化有何不同______ 。

②对比图3和图4所示的装置中的现象,说明了______ 。

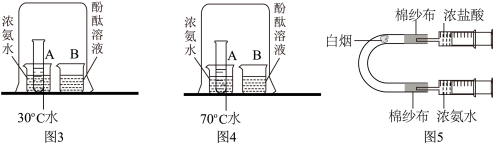

③已知浓盐酸会挥发出氯化氢气体,且氯化氢分子的质量大于氨气分子的质量。如图5,将装置平放在桌面上,同时用注射器分别向棉纱布上注入等量的浓氨水和浓盐酸。过一会后,观察到产生的白烟(氯化铵)并不是在U形管的中间位置,而在如图5所示位置。该现象说明分子运动速率与分子质量关系为______ 。

【进行实验】图1是课本中的某个探究实验,几分钟后烧杯甲中可观察到的现象是

【实验改进】老师对图1所示的装置进行了改进(如图2所示),并进行了下列操作:

①取一长条形滤纸,等距离滴加无色酚酞试液:

②将滴加了无色酚酞的长条形滤纸放入一洁净的试管中,并在试管口塞一团脱脂棉:

③再往脱脂棉上滴加几滴浓氨水。

几分钟后可观察到的现象是

【分析讨论】改进后图2所示装置的主要优点是

【拓展延伸】同学们经过讨论后认为,图1和图2所示装置虽能够证明分子的性质,但无法影响分子性质的因素,于是又设计了下列装置:

①按照图3和图4所示装置操作,几分钟后烧杯B中溶液变化有何不同

②对比图3和图4所示的装置中的现象,说明了

③已知浓盐酸会挥发出氯化氢气体,且氯化氢分子的质量大于氨气分子的质量。如图5,将装置平放在桌面上,同时用注射器分别向棉纱布上注入等量的浓氨水和浓盐酸。过一会后,观察到产生的白烟(氯化铵)并不是在U形管的中间位置,而在如图5所示位置。该现象说明分子运动速率与分子质量关系为

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

解题方法

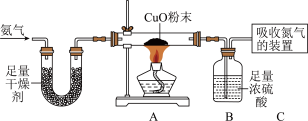

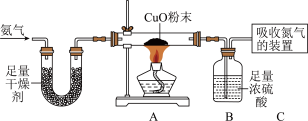

【推荐3】加热碳酸氢铵时闻到了刺激性气味,引起了同学们对氨气的兴趣,决定对其进行探究。

(一)探究性质与变化

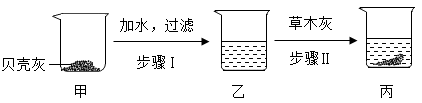

【实验方案】如图所示。

【实验现象】

(1)实验一中的现象是_____ 。

(2)实验二中先滴入浓氨水,一段时间后,再滴入浓盐酸。滴入浓盐酸后观察到的现象是:①集气瓶中从下至上出现白烟,②_____ (写一点)。

【实验结论】

(3)微观上,说明微粒具有的性质是_____ 。宏观上,从物质的性质或变化的角度分析,你得出的结论是_____ (写一点)。

【反思与评价】

(4)实验二避免了实验一的不足,改进后的优点有_____ (写一点)。

(二)验证氨气中氮、氢两种元素的质量比

【查阅资料】

(5)氨气在加热条件下能与氧化铜反应:2NH3+3CuO 3X+N2+3H2O,X的化学式是

3X+N2+3H2O,X的化学式是_____ 。

【设计方案】如图所示:(假定氮气被完全吸收)

【数据处理与误差分析】充分反应后,测得A、B、C三个装置在反应前后的质量变化如下表所示

(6)甲同学利用A、B、C三组装置所提供的数据,乙同学利用B、C两组装置所提供的数据,计算出的氮、氢元素的质量比都与理论值明显不符,分析产生误差的原因是_____ 。

(7)若用A、C两组装置所提供的数据计算,与理论值是否相符?写出简单的计算过程证明你的结论_____ 。

(一)探究性质与变化

【实验方案】如图所示。

【实验现象】

(1)实验一中的现象是

(2)实验二中先滴入浓氨水,一段时间后,再滴入浓盐酸。滴入浓盐酸后观察到的现象是:①集气瓶中从下至上出现白烟,②

【实验结论】

(3)微观上,说明微粒具有的性质是

【反思与评价】

(4)实验二避免了实验一的不足,改进后的优点有

(二)验证氨气中氮、氢两种元素的质量比

【查阅资料】

(5)氨气在加热条件下能与氧化铜反应:2NH3+3CuO

3X+N2+3H2O,X的化学式是

3X+N2+3H2O,X的化学式是【设计方案】如图所示:(假定氮气被完全吸收)

【数据处理与误差分析】充分反应后,测得A、B、C三个装置在反应前后的质量变化如下表所示

| 装置 | A | B | C |

| 数据 | 减少了4.8g | 增加了6.0g | 增加了2.8g |

(6)甲同学利用A、B、C三组装置所提供的数据,乙同学利用B、C两组装置所提供的数据,计算出的氮、氢元素的质量比都与理论值明显不符,分析产生误差的原因是

(7)若用A、C两组装置所提供的数据计算,与理论值是否相符?写出简单的计算过程证明你的结论

您最近一年使用:0次

【推荐1】科学探究是奇妙的过程,请你一起参与实验探究,并填写下列空白:

(1)[提出问题]小松同学用“双氧水”(过氧化氢溶液)清洗伤口时,不小心将过氧化氢溶液滴到水泥板上,发现有大量气泡产生。小松联想到自己曾经用二氧化锰做过氧化氢分解的催化剂,他想,水泥块能否也可作过氧化氢分解的催化剂呢?于是他到附近建筑工地取回一些小水泥块,并用蒸馏水浸泡,冲洗、干燥,并进行以下探究。

(2)[猜想]水泥块能作过氧化氢分解的催化剂。

(3)[实验验证]

(4)[结论]水泥块能加快过氧化氢的分解速率,故水泥起能作过氧化氢的催化剂。

(5)[讨论与反思]小芳认为:仅凭上述两个实验还不能证明水泥块为过氧化氢分解的催化剂,她觉得需要增加一个探究实验:探究___ 。

[实验步骤]①准确称量水泥块的质量;②完成实验2;③待反应结束,将实验2试管里的物质进行过滤后回收,洗涤、干燥,___ ④对比反应前后水泥块的质量。

[分析]如果水泥块反应前后质量不变,则说明水泥块可以作为过氧化氢分解的催化剂。

(6)但小华认为,要证明小松的猜想,小芳的补充实验还是不足够,还需要再补充一个探究实验:探究___ 。

(7)写出上述过程中反应的表达式___ 。

(1)[提出问题]小松同学用“双氧水”(过氧化氢溶液)清洗伤口时,不小心将过氧化氢溶液滴到水泥板上,发现有大量气泡产生。小松联想到自己曾经用二氧化锰做过氧化氢分解的催化剂,他想,水泥块能否也可作过氧化氢分解的催化剂呢?于是他到附近建筑工地取回一些小水泥块,并用蒸馏水浸泡,冲洗、干燥,并进行以下探究。

(2)[猜想]水泥块能作过氧化氢分解的催化剂。

(3)[实验验证]

| 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 | |

| 实验1 | 木条不复燃 | 常温下过氧化氢溶液分解缓慢,放出氧气很少 | |

| 实验2 | 在装有过氧化氢溶液的试管中加入水泥块,然后将带火星的木条伸入试管中 | 木条复燃 |

(4)[结论]水泥块能加快过氧化氢的分解速率,故水泥起能作过氧化氢的催化剂。

(5)[讨论与反思]小芳认为:仅凭上述两个实验还不能证明水泥块为过氧化氢分解的催化剂,她觉得需要增加一个探究实验:探究

[实验步骤]①准确称量水泥块的质量;②完成实验2;③待反应结束,将实验2试管里的物质进行过滤后回收,洗涤、干燥,

[分析]如果水泥块反应前后质量不变,则说明水泥块可以作为过氧化氢分解的催化剂。

(6)但小华认为,要证明小松的猜想,小芳的补充实验还是不足够,还需要再补充一个探究实验:探究

(7)写出上述过程中反应的表达式

您最近一年使用:0次

【推荐2】某同学阅读课外资料得知:实验室氯酸钾制取氧气除了用二氧化锰还可以用氧化铜等物质作催化剂,于是就对氧化铜产生了探究兴趣。

【提出问题】氧化铜是否也能作氯酸钾分解的催化剂?

【实验验证】以生成等体积的氧气为标准,设计了下列三组实验(其他可能影响实验的因素均忽略)。

(1)上述实验应测量的"待测数据"是收集等体积氧气所需的_________ 。

(2)若a____ b (填“>”、“=”或“<”),说明氧化铜能加快氯酸钾的分解速率。

(3)从实验②反应后的固体中分离出氧化铜,若称得质量为0.5 g 黑色粉末,说明氧化铜的____ 在化学反应前后保持不变;同时还应验证氧化铜的____ 不变。

【预期结论】

(4)氧化铜______ (填"能"或“不能”)作氯酸钾的催化剂。写出实验②的文字表达式__________ 。

【反思评价】

(5)你认为丙同学设计实验③和实验②对比的目的是_____________ 。

【提出问题】氧化铜是否也能作氯酸钾分解的催化剂?

【实验验证】以生成等体积的氧气为标准,设计了下列三组实验(其他可能影响实验的因素均忽略)。

| 实验序号 | KClO3质量 | 其他物质质量 | 待测数据 |

| ① | 1.2 g | a | |

| ② | 1.2 g | CuO:0.5g | b |

| ③ | 1.2 g | MnO2:0.5 g | c |

(1)上述实验应测量的"待测数据"是收集等体积氧气所需的

(2)若a

(3)从实验②反应后的固体中分离出氧化铜,若称得质量为0.5 g 黑色粉末,说明氧化铜的

【预期结论】

(4)氧化铜

【反思评价】

(5)你认为丙同学设计实验③和实验②对比的目的是

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

解题方法

【推荐3】小明同学对蓝色块状胆矾(CuSO4晶体)非常有兴趣,在实验室对其开展探究。

小明同学用药匙取出少量的块状胆矾,放入______ ,用研杵进行研磨,观察到块状固体变成了粉末状,且颜色变浅了。

【提出问题】胆矾研磨后是否发生了化学变化?

【作出猜想】猜想1:研磨后没有生成其它物质,是物理变化。

猜想2:研磨后______ ,是化学变化。

【设计实验】

【拓展反思】

步骤Ⅳ向蓝色的硫酸铜溶液中滴入氢氧化钠溶液生成了硫酸钠,同时出现了蓝色的氢氧化铜沉淀,反应的化学方程式为______ 。

小明同学用药匙取出少量的块状胆矾,放入

【提出问题】胆矾研磨后是否发生了化学变化?

【作出猜想】猜想1:研磨后没有生成其它物质,是物理变化。

猜想2:研磨后

【设计实验】

| 实验操作 | 现—象 | 结论 |

| 步骤Ⅰ:取0.5g未研磨的胆矾放入试管中,加入2mL蒸馏水,振荡。 | 溶液呈 | 胆矾研磨后没有生成新物质 |

| 步骤Ⅱ:取0.5g研磨后的胆矾放入另一试管中,加入 | 溶液呈蓝色 | |

| 步骤Ⅲ:向溶解后的①试管中滴入5滴氢氧化钠(NaOH)溶液 | 出现 | 胆矾研磨后只是形状发生改变,没有生成新物质。猜想 |

| 步骤Ⅳ:向溶解后的②试管中滴入5滴氢氧化钠(NaOH)溶液 | 出现蓝色沉淀 |

步骤Ⅳ向蓝色的硫酸铜溶液中滴入氢氧化钠溶液生成了硫酸钠,同时出现了蓝色的氢氧化铜沉淀,反应的化学方程式为

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

解题方法

【推荐1】84消毒液、过氧化氢溶液都是常用消毒剂,兴趣小组对两种消毒剂进行了如下探究活动:

【查阅资料】84消毒液的有效成分是次氯酸钠(化学式为 NaClO),其中氯元素的化合价为______ 。

【实验1】取少量84消毒液于试管中,滴加过氧化氢溶液,发现有大量气泡产生:然后______ (填写实验操作和现象),证明产生的气体是氧气。

【提出问题】在上述反应中, NaClO的作用是什么?

【作出猜想】猜想一:作反应物,NaClO与过氧化氢溶液发生化学反应;

猜想二:作______ ,类似分解过氧化氢溶液制氧气MnO2的作用。

【实验2】

①按如图所示组装实验装置,并检查气密性。

②向锥形瓶中加入30mL84消毒液,注射器中吸入25mL过氧化氢溶液。

③将注射器中过氧化氢溶液平均分5次推入锥形瓶中:每次推入过氧化氢溶液,待不再产生气泡后,记录收集气体总体积(忽略其他因素对测量结果造成的影响)见下表。

(1)表中的数据x=______ 。

(2)分析表中数据得出“猜想一正确”,其依据是______ 。

【分析讨论】次氯酸钠与过氧化氢溶液反应除生成氧气外,还生成氯化钠和水。写出该反应的文字表达式______ 。

【拓展反思】生活中常用消毒剂除84消毒液、过氧化氢溶液外,还有75%酒精、过氧乙酸等。

【查阅资料】84消毒液的有效成分是次氯酸钠(化学式为 NaClO),其中氯元素的化合价为

【实验1】取少量84消毒液于试管中,滴加过氧化氢溶液,发现有大量气泡产生:然后

【提出问题】在上述反应中, NaClO的作用是什么?

【作出猜想】猜想一:作反应物,NaClO与过氧化氢溶液发生化学反应;

猜想二:作

【实验2】

①按如图所示组装实验装置,并检查气密性。

②向锥形瓶中加入30mL84消毒液,注射器中吸入25mL过氧化氢溶液。

③将注射器中过氧化氢溶液平均分5次推入锥形瓶中:每次推入过氧化氢溶液,待不再产生气泡后,记录收集气体总体积(忽略其他因素对测量结果造成的影响)见下表。

| 次数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |

| 收集气体的总体积/mL | 140 | 280 | 365 | X | 375 |

(2)分析表中数据得出“猜想一正确”,其依据是

【分析讨论】次氯酸钠与过氧化氢溶液反应除生成氧气外,还生成氯化钠和水。写出该反应的文字表达式

【拓展反思】生活中常用消毒剂除84消毒液、过氧化氢溶液外,还有75%酒精、过氧乙酸等。

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

解题方法

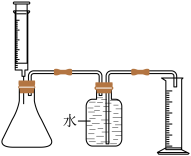

【推荐2】某课外化学兴趣小组发现木炭与浓硫酸加热后产生了有刺激性气味的气体。同学们在老师的指导下对该气体成分进行如下探究。

【提出问题】该气体分是什么?

【作出猜想】

(1)猜想Ⅰ:该气体是SO2;猜想Ⅱ:该气体是CO2;猜想Ⅲ:该气体是______ 。

【查阅资料】1.SO2能与酸性高锰酸钾溶液反应,使其褪色。

2.Ca(OH)2+SO2=CaSO3↓+H2O,CaSO3是一种白色固体。

【实验设计】

(2)【现象与结论】

(3)实验结论:猜想______ (填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)成立。

【反思交流】

(4)实验室里与圆底烧瓶一样需垫上石棉网才能加热的常用仪器有______ (写出一种即可)。

(5)装置B中足量高锰酸钾溶液的作用有______ ,装置C的作用是______ 。

(6)装置B与装置D位置不能互换的理由是______ 。

(7)有同学认为,木炭与浓硫酸加热后生成的产物中,除上述己验证的物质外,至少还有一种产物,理由是______ 。

【提出问题】该气体分是什么?

【作出猜想】

(1)猜想Ⅰ:该气体是SO2;猜想Ⅱ:该气体是CO2;猜想Ⅲ:该气体是

【查阅资料】1.SO2能与酸性高锰酸钾溶液反应,使其褪色。

2.Ca(OH)2+SO2=CaSO3↓+H2O,CaSO3是一种白色固体。

【实验设计】

(2)【现象与结论】

| 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |

| 按题26图装配好仪器,检查装置 的气密性,加入药品,并加热。 | 装置B中酸性高锰酸钾 溶液颜色变浅 | |

| 该气体中含有CO2 |

(3)实验结论:猜想

【反思交流】

(4)实验室里与圆底烧瓶一样需垫上石棉网才能加热的常用仪器有

(5)装置B中足量高锰酸钾溶液的作用有

(6)装置B与装置D位置不能互换的理由是

(7)有同学认为,木炭与浓硫酸加热后生成的产物中,除上述己验证的物质外,至少还有一种产物,理由是

您最近一年使用:0次

【推荐3】某兴趣小组同学为了探究实验室中久置的氢氧化钠固体的成分,进行了有关实验。请你与他们一起完成以下探究活动:

【对固体猜想】

猜想I:全部是Na2CO3,猜想的依据是_______ ;

猜想Ⅱ:全部是NaOH 猜想Ⅲ:部分是NaOH,部分是Na2CO3。

【实验和推断】

(1)若现象A为有气泡产生,则加入的X溶液是____________ ,说明氢氧化钠已经变质,有气泡产生的反应的化学方程式是_______________________________ 。

(2)若X是Ca(OH)2溶液,现象A有白色沉淀,现象B为无色酚酞试液变红色,则白色沉淀为___________ (填化学式),该实验_________ (填“能”或“不能”)说明样品中有NaOH。

(3)若X是CaCl2溶液,猜想Ⅲ成立的实验现象是_______________________________ 、

_______________________________________________ 。

【对固体猜想】

猜想I:全部是Na2CO3,猜想的依据是

猜想Ⅱ:全部是NaOH 猜想Ⅲ:部分是NaOH,部分是Na2CO3。

【实验和推断】

| 实验步骤 | 实验现象 |

| ①取少量白色固体于试管中,加水振荡后,至全部溶解。 | 无色溶液 |

| ②向试管的溶液中滴加适量物质X的溶液。 | 现象A |

| ③再向试管中滴加几滴酚酞试液。 | 现象B |

(1)若现象A为有气泡产生,则加入的X溶液是

(2)若X是Ca(OH)2溶液,现象A有白色沉淀,现象B为无色酚酞试液变红色,则白色沉淀为

(3)若X是CaCl2溶液,猜想Ⅲ成立的实验现象是

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

解题方法

【推荐1】牙膏中的摩擦剂主要用于增强牙膏的摩擦作用和去污效果,牙膏中常用的摩擦剂有CaCO3和SiO2。我校化学兴趣小组的同学购买了某品牌牙膏,他们探究该品牌牙膏中摩擦剂的成分,于是开启了探究之旅。

【提出问题1】该品牌牙膏中摩擦剂的成分是什么?

【查阅资料】SiO2不易溶水也不与稀盐酸反应。牙膏中除了CaCO3外其它成分不与稀盐酸反应

【作出猜想】

(1)猜想一:只含有SiO2

猜想二:只含有CaCO3

猜想三:_______________

【实验步骤1】

(2)

【提出问题2】该品牌牙膏中CaCO3的含量是多少?

【查阅资料】氢氧化钠溶液可用于吸收二氧化碳、氯化氢等气体。

【实验装置】见下图

(3)①按上图连接好装置并检查装置的_______________ ;

②在装置A的锥形瓶中加入牙膏样品5g;称量装置B的质量为m1;

③关闭活塞K,打开分液漏斗的活塞,向锥形瓶中滴入一定浓度的稀盐酸,至不再产生气泡,停止滴加稀盐酸;

④关闭分液漏斗活塞,打开K,缓缓鼓入氮气,使装置内二氧化碳全部转移到B中停止鼓入氮气。

⑤称量装置B的质量为m2。

【实验数据】

【实验分析及得出结论】通过数据分析,小组同学得出该品牌牙膏中碳酸钙的质量分数为20%。

【反思和评价】

(4)化学小达人小立同学认为根据上述实验装置测定的结果会比实际值_______________ (填“偏大”、“不变”或“偏小”)。请你帮忙思考,从改进实验装置或实验操作中能提高测定准确度的方法有:________________ (写一点即可)。

【提出问题1】该品牌牙膏中摩擦剂的成分是什么?

【查阅资料】SiO2不易溶水也不与稀盐酸反应。牙膏中除了CaCO3外其它成分不与稀盐酸反应

【作出猜想】

(1)猜想一:只含有SiO2

猜想二:只含有CaCO3

猜想三:

【实验步骤1】

(2)

| 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |

| 取适量的牙膏溶解于水中,搅拌,静置后过滤,向滤渣中加入足量的稀盐酸 | 猜想三成立 |

【提出问题2】该品牌牙膏中CaCO3的含量是多少?

【查阅资料】氢氧化钠溶液可用于吸收二氧化碳、氯化氢等气体。

【实验装置】见下图

(3)①按上图连接好装置并检查装置的

②在装置A的锥形瓶中加入牙膏样品5g;称量装置B的质量为m1;

③关闭活塞K,打开分液漏斗的活塞,向锥形瓶中滴入一定浓度的稀盐酸,至不再产生气泡,停止滴加稀盐酸;

④关闭分液漏斗活塞,打开K,缓缓鼓入氮气,使装置内二氧化碳全部转移到B中停止鼓入氮气。

⑤称量装置B的质量为m2。

【实验数据】

| m1 | m2 | |

| 装置B的质量/g | 150 | 150.44 |

【反思和评价】

(4)化学小达人小立同学认为根据上述实验装置测定的结果会比实际值

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

解题方法

【推荐2】在古代,井,代替江河,聚拢着人气和城乡的繁荣。现在仍有一些地方的人们使用井水。化学兴趣小组的同学对当地井水的使用情况、硬度及合理利用进行项目式学习。

【任务一】调查井水的使用情况

【问卷调查】调查显示部分家庭还在使用井水,主要用于饮用和洗衣。

【任务二】探究井水的硬度

【实验探究】

(1)取适量井水倒入烧杯中,向烧杯加入______ 搅拌。如出现泡沫较少,浮渣较多,说明井水为硬水。

【咨询老师】该小组的同学通过咨询知道,当地井水中含有较多的 ,

, ,

, 等离子,在加热条件下,这些离子趋于生成溶解度更小的物质——水垢,水垢中主要含有

等离子,在加热条件下,这些离子趋于生成溶解度更小的物质——水垢,水垢中主要含有 和

和 ,还可能含有其他物质。为确定水垢的成分,同学们继续探究。

,还可能含有其他物质。为确定水垢的成分,同学们继续探究。

【查阅资料】有关物质在水中的溶解性表(室温):

【推断预测】

(2)根据以上溶解性表水垢中主要含有 和

和 请推测水垢中还可能含有

请推测水垢中还可能含有 或

或______ 。

【进行实验】

(3)

【拓展延伸】

(4)有些井水硬度比较高,常年饮用,易患肾结石,所以饮用井水前应将其______ ,既可降低硬度还可杀灭水中的细菌。写出试管①中通入 发生的化学反应方程式

发生的化学反应方程式______ 。

【项目总结】

(5)我国大部分地区干旱严重,同学们认为可适当开发地下水以缓解缺水问题,但不能过度开采。地下水过度开采会导致______ (填一条即可)。通过以上学习,同学们认识到水是人类宝贵的自然资源,应该合理利用。

【任务一】调查井水的使用情况

【问卷调查】调查显示部分家庭还在使用井水,主要用于饮用和洗衣。

【任务二】探究井水的硬度

【实验探究】

(1)取适量井水倒入烧杯中,向烧杯加入

【咨询老师】该小组的同学通过咨询知道,当地井水中含有较多的

,

, ,

, 等离子,在加热条件下,这些离子趋于生成溶解度更小的物质——水垢,水垢中主要含有

等离子,在加热条件下,这些离子趋于生成溶解度更小的物质——水垢,水垢中主要含有 和

和 ,还可能含有其他物质。为确定水垢的成分,同学们继续探究。

,还可能含有其他物质。为确定水垢的成分,同学们继续探究。【查阅资料】有关物质在水中的溶解性表(室温):

物质 |

|

|

|

|

|

|

溶解性 | 可溶 | 可溶 | 微溶 | 不溶 | 不溶 | 微溶 |

(2)根据以上溶解性表水垢中主要含有

和

和 请推测水垢中还可能含有

请推测水垢中还可能含有 或

或【进行实验】

(3)

实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |

在烧杯中放入少量研碎的水垢,加入适量蒸馏水充分搅拌,放置一段时间后,取上层清液于两支试管中,分别编号为①和②。向试管①中通入 | 水垢中主要含有 ,还含有 ,还含有 | |

| 向试管②中加入NaOH溶液 |

【拓展延伸】

(4)有些井水硬度比较高,常年饮用,易患肾结石,所以饮用井水前应将其

发生的化学反应方程式

发生的化学反应方程式【项目总结】

(5)我国大部分地区干旱严重,同学们认为可适当开发地下水以缓解缺水问题,但不能过度开采。地下水过度开采会导致

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

适中

(0.65)

名校

解题方法

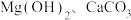

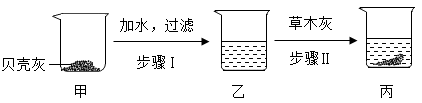

【推荐3】我国古代人民积累了许多对物质变化的认识。《周礼·考工记》中载有“谏帛”的方法,即利用“灰”(草木灰,主要成分为 )和“蜃”(贝壳灰,主要成分为CaO)混合加水所得溶液来洗涤丝帛,可把丝洗得干脆亮丽。化学小组对“混合加水所得溶液”的成分进行了探究。

)和“蜃”(贝壳灰,主要成分为CaO)混合加水所得溶液来洗涤丝帛,可把丝洗得干脆亮丽。化学小组对“混合加水所得溶液”的成分进行了探究。

【实验过程】

(1)步骤Ⅰ的反应会___________ (选填“放出”或“吸收”)热量,步骤Ⅱ中发生反应的化学方程式为___________ 。

(2)小组同学将烧杯丙中的混合物过滤后得到澄清溶液,并对该溶液成分进行探究。

【交流讨论】

(3)同学们发现实验2和实验3的结论不相同,经过讨论后大家一致认为实验2的结论不准确,原因是___________ 。

【得出结论】

(4)根据以上实验,可得出烧杯丙中澄清溶液含有的溶质是___________ (填化学式)。

)和“蜃”(贝壳灰,主要成分为CaO)混合加水所得溶液来洗涤丝帛,可把丝洗得干脆亮丽。化学小组对“混合加水所得溶液”的成分进行了探究。

)和“蜃”(贝壳灰,主要成分为CaO)混合加水所得溶液来洗涤丝帛,可把丝洗得干脆亮丽。化学小组对“混合加水所得溶液”的成分进行了探究。【实验过程】

(1)步骤Ⅰ的反应会

(2)小组同学将烧杯丙中的混合物过滤后得到澄清溶液,并对该溶液成分进行探究。

| 实验 | 实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |

| 实验1 | 仅少量该溶液于试管中,通入CO2 | 无明显现象 | 该溶液中没有 |

| 实验2 | 另取少量该溶液于试管中,滴加几滴稀盐酸 | 该溶液中没有K2CO3 | |

| 实验3 | 另取少量该溶液于试管中,滴加足量的 | 有白色沉淀产生 | 该溶液中含有K2CO3 |

【交流讨论】

(3)同学们发现实验2和实验3的结论不相同,经过讨论后大家一致认为实验2的结论不准确,原因是

【得出结论】

(4)根据以上实验,可得出烧杯丙中澄清溶液含有的溶质是

您最近一年使用:0次