2023届吉林省长春市高三三模语文试题

吉林

高三

三模

2023-04-20

503次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“无我之境”与“有我之境”是王国维在《人间词话》一书中提出的美学命题。王国维认为,“无我之境,以扬观物。故不知何者为我,何者为物”;“有我之境,以我观物故物皆著我色彩”。如果我们视“无我之境”与“有我之境”为一种艺术创作的文本策略,并从这一角度反思中国山水绘画传统与继承的关系,可以看出唐宋绘画的文本策略是以“无我之境”为主导,元明清绘画的支本策略是以“有我之境”为命脉。

王国维用了陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”和元好问“寒波淡淡起,白鸟悠悠下”的诗句来解释何为“无我之境”。这两句诗给人最突出的印象就是它能在脑海中形成一幅清晰的现实主义图画。所以,李泽厚在《美的历程》一书中说:“‘无我之境’的作品多是客观的、全景的、整体性的描绘自然、人物活动和社会事件,富有一种深厚的意味,给予人们的审美感受宽泛、丰满而不确定。”

唐宋山水绘画创作的文本策略最大特征是“无我之境”,具体的艺术手法就是“图真”,即真实地描绘出自己眼中所见的山川形象。山水创作多为“以物观物”,力求作品达到主客相融、物我合一的“无我之境”。所谓“无我”,并不是没有个人情感而是这种思想情感没有直接外露,主要是通过客观的描绘对象以传达出画家的思想情感,艺术家隐藏于山水迹象的背后。为达“无我之境”,唐宋美学家提出了诸如“外师造化”等命题,山水绘画审美情趣多侧重于客观对象真实生动地再现,艺术家重“自然”,重“造化”,通过真景和笔墨的结合来创造意境。

“写其真,得其神”是“无我之境”的重要价值标准。郭熙“身即山川而取之”的命题,就是宋人现实主义精神的集中体现。这一命题强调了艺术家对自然山水要作直接的审美观照,要有“林泉之心”。只有以自然的心灵丰贴近自然,发现自然物象最本质的美,才能得自然之意度;将物象的自然美转化为艺术的审美形象。作品才能达“无我之境”。

(摘编自罗一平《“无我之境”与“有我之境”——中国画创作的文本策略》)

材料二;

所谓“文人画”,有其基本特征。首先是文学趣味的异常突出。形似与写实迅速被放在次要地位,更强调和重视的是主观的意兴心绪。中国绘画中一贯讲求的“气韵生动”的美学基本原则,到这里不再放在客体对象上,而完全是放在主观意兴上。这个本是作为表达人的精神面貌的人物画的标准,从此以后倒反而成了表达人的主观意兴情绪的山水画的标准。《艺苑卮言》说,“人物以形模为先,气韵超乎其表;山水以气韵为主,形模寓乎其中”,这就不但完全忘怀了历史的来由,而且也把“形模”在山水画中的地位和意义放在非常次要以至附属的地位,与北宋初年那样讲究写真、形似,成了鲜明对比。

与文学趣味相平行,并具体体现这一趣味构成元画特色的是,对笔墨的突出强调。这是中国绘画艺术又一次创造性的发展。元画也因此才获得了它所独有的审美成就。就是说,在文人画家看来,绘画的美不仅在于描绘自然,而且更在于描画本身的线条、墨色,亦即所谓笔墨本身。笔墨可以具有不依存于表现对象(景物)的相对独立的美。它不仅是种形式美、结构美,而且在这形式结构中传达出人的种种主观精神境界、“气韵”、“兴味”。这样,就把中国的线的艺术传统推上了它的最高阶段。书法这时与绘画密切结合起来。从元画开始,强调笔墨趣味,重视书法趣味,成为一大特色。线条自身的流动转折,墨色自身的浓淡、位置,它们所传达出来的情感、意兴、气势,构成了重要的美的境界。

与此相辅而行,从元画开始的另一中国画的独有现象,是画上题字作诗,以诗文来直接配否画面,相互补充和结合。唐人题款常藏于石隙树根处,宋人开始写一线细楷,但决不使之过分侵占画面,影响对画面——自然风景的欣赏。元人则大不同,画面上的题诗写字有时多达百字十数行,占据了很大画面,有意识地使它成为整个构图的重要组成部分。这一方面既是使书、画两者以同样的线条美来彼此配合呼应,另一面又是通过文字所明确表述的含义来加重画面的文学趣味和诗情画意。这种同书法文字和印章来配合补充画面,成了中国艺术的独特传统,它们或平衡布局,或弥补散漫,或增加气氛,或强化变化,方正的印章在一片水墨中更增添了沉着、鲜明和力量。

既然重点已不在客观对象的忠实再现,面在精练隽永的笔墨意趣,画面也就不必去追求自然景物的多样(北宋)或精巧(南宋),而只在如何通过某些自然景物(实际上是借助于近似的自然物象)以笔墨趣味来传达出艺术家主观的心绪观念就够了。

这当然是标准的“有我之境”。早在宋代,欧阳修便说过:“故飞走迟速意浅之物易见,而闲和严静趣远之心难形。”所谓“闲和严静趣远之心”主要就是指一种主观心境和意绪。自然界或山水本身并无所谓“闲和严静”,因之要通过自然山水来传达出这种主观心境意绪,本是一件非常困难的事情,这一困难终于由元画创造性地解决了。它开拓了宋元山水画中的另一种意境,与北宋、南宋的画境,各擅胜场。

(摘编自李泽厚《美的历程》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.从审美感受上看,在国维有“无我之境”与“有我之境”之说,前者为“以物观物”,后者为“以我观物”。 |

| B.“无我之境”是唐宋山水绘画创作文本策略的最大特征,“写其真,得其神”是其重要的审美价值标准。 |

| C.心怀“林泉之心”,发现自然物象最本质的美,就能获得自然之意度,将物象的自然美转化为艺术的审美形象。 |

| D.材料一中的“图真”与材料二中的“形模”有着相似的审美追求,都强调真实描绘画家眼中所见的山川形象。 |

| A.在宋元文人画中,“气韵生动”的美学原则不仅表现在客观对象上,还表现在主观意兴上。 |

| B.元代文人画家认为,绘画之美更在于描画本身流动转折的线条与浓淡、位置变化的墨色。 |

| C.元画中,题诗写字开始占据很大画面,成为构图的重要部分,自此,画家开始关注构图。 |

| D.元画创造性地解决了通过自然山水传达主观意绪的难题,可见“有我之境”胜过“无我之境” |

| A.杜甫《春望》:“感时花溅泪,恨别鸟惊心。” |

| B.黄宾虹认为:“书画同源,欲明画法,先究书法,画法重气韵生动,书法亦然。” |

| C.宋代范宽《宣和画谱·山水二》:“吾与其师于人者,未若师诸物也。” |

| D.曹丕《典论·论文》:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。” |

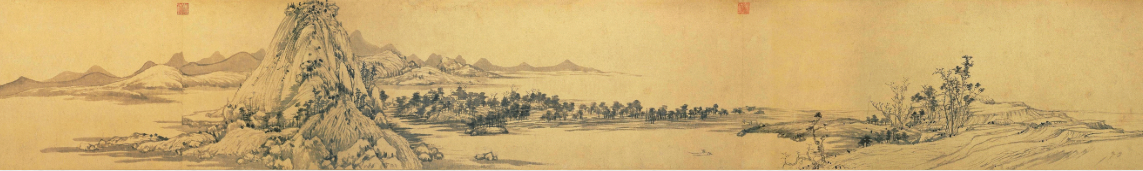

5.请观察下面这幅元画,运用材料二的观点,对其审美特征做简要赏析。

《富春山居图》(局部)元代,黄公望

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

斗争大胜利

赵树理

老杨同志向新干部们道:“今天晚上,可以通知各小组,大家搜集老恒云,的恶霸材料。”小顺道:“我看连广聚、马凤鸣、张启昌、陈小元的材料都可以搜集。”老杨同志道:“这不大妥当,马凤鸣、张启昌不是真心顾老恒元的人,小元他原来是你们招呼起来的人。把这些人暂且除过,只把劲儿用在恒元跟广聚身上,成功要容易得多。”老杨同志把这道理说完,然后叫他们多布置几个能说会道的人,预备在第二天的大会上提意见。

安顿停当,老杨同志便回到区公所去。他到区上把在阎家山发现的问题大致一谈,区救联主席、武委会主任、区长,大家都莫名其妙,章工作员三番五次说不是事实。最后还是区长说:“咱们不敢主观主义,不要以为咱们没有发现问题就算没有问题。依我说咱们明天都可以去参加这个会去,要真有那么大问题,就是在事实上整了我们一次风。”

老恒元也生了些鬼办法:除了用家长资格拉了几户姓阎的,又打发得贵向农救会的个别会员们说:“你不要跟着他们胡闹!他们这些工作人员,三天调了五天换了,老村长是永远不离阎家山的,等他们走了你还出得了老村长的手心吗?”果然有几个人听了这话,去找小明要退出农救会,小明急了,跟小保小顺们商议。小顺道:“他会说咱也会说,咱们再请有才老叔编上个歌,多多写几张把村里贴满,吓他一吓!”有才编了个短歌,第二天早上,满街都有人在墙上念歌:

工作员,换不换;

农救会,永不散,

只要你恒元不说理,

几时也要跟你干!

这样才算把得贵的谣言压住。

吃过早饭老杨同志跟区长、救联主席、武委会主任、章工作员一同来了,一来就先到老槐树底蹓了一趟,这一招是老恒元、广聚们没有料到的,因此马上慌了手脚。

群众大会开了,恒元的违法事实,大家一天也没有提完。起先提意见的还只是农救会人,后来不是农救会人也提起意见了。恒元最没法巧辩的是押地跟不实行减租,其余捆人、打人、罚钱、吃烙饼……他虽然想尽法子巧辩,只是证据太多,一条也辩不脱。

第二天仍然继续开会,直到晌午才算开完。斗争的结果老恒元把八十四亩押地全部退回原主,退出多收了的租,退出有证据的黑钱。因为私自减了喜富的赔款,刘广聚由区公所撤职送县查办。喜富的赔款仍然如数赔出。在斗争时候,自然不能十分痛快,像退押契,改租约……也费了很大周折,不过这种斗争,人们差不多都见过,不必细叙。

吃过午饭,又选村长。这次的村长选住了小保,其余村政委员,除了马凤鸣跟张启昌不动外,老恒元父子也被大家罢免了另行选过。

选举完了,天也黑了,区干部连老杨同志都住在村公所。因为村里这么大问题章工作员一点也不知道,还常说老恒元是开明士绅,大家就批评了他一次。老杨同志指出他不会接近群众,一来了就跟恒元打热闹,群众有了问题自然不敢说。其余的同志,也有说是“思想意识”问题或“思想方法”问题的,叫章同志作一番比较长期的反省。

批评结束了,大家又说起闲话,老杨同志顺便把李有才这个人介绍了一下,大家觉着这人很有趣,都说明天早上去访一下。

第二天早上,小顺跳跳跳跳,看神气十分得意。老杨同志问道:“这场斗争老百姓觉着怎样?”小顺道:“你就没有听见‘千郴戏’?真是天大的高兴,比过大年高兴得多啦!地也回来了,钱也回来了,吃人虫也再不敢吃人了,什么事有这事大?”老杨同志道:“李有才还在家吧?”小顺道:“在!他这几天才回来没有什么事,叫他吧?”老杨同志道:“不用!我们一早起好到外边蹓一下,顺路就蹓到他家了!”小顺道:“那也好!走吧!”小顺领着路,大家就往老槐树底来。

李有才见小顺说老杨同志跟区干部们找他,所以一吃了饭,取起他的旱烟袋就往村公所来。从他走路的脚步上,可以看出比哪一天也有劲。他一进庙门,见区村干部跟老杨同志都在,便道:“找我吗?我来了!”小保道:“这老叔今天也这么高兴?”有才道:“十五年不见的老朋友,今天回来了,怎能不高兴?”小明想了一想问道:“你说的是个谁?我怎么想不起来?”有才道:“一说你就想起来了!我那三亩地不是押了十五年了吗?”一说大家还真就想起了他押给阎恒元的地,不由得大笑了一阵。

老杨同志向有才道:“最好你也在村里担任点工作干,你很有才干,也很热心!”小明道:“当个民众夜校教员还不是呱呱叫?”大家拍手道:“对!对!最合适!”

老杨同志向有才道:“大家想请你把这次斗争编个纪念歌好不好?”有才道:“可以!”他想了一会,向大家道:“成了成了!”接着念道:

阎家山,翻天地,

群众会,大胜利。

老恒元,泄了气,

退租退款又返地。

刘广聚,大舞弊,

犯了罪,没人替。

全村人,很得意,

再也不受冤枉气,

从村里,到野地,

到处唱起“干郴戏”。

大家听他念了,都说不错,老杨同志道:“这就算这场事情的一个总结吧!”

谈了一小会,区干部回区上去了,老杨同志还暂留在这一带突击秋收工作,同时在工作中健全各救会组织。

1943年10月写于太行

(选自《李有才板话》,有删减)

6.下列对本文相关内容的理解,正确的一项是( )| A.小顺主张将斗争对象的材料一并搜集,一起斗争,老杨同志却主张先“把劲儿用在恒元跟广聚身上”,这表明在斗争的方法上,人心不齐。 |

| B.老杨到区上把阎家山发现的问题跟大伙大致谈了下,大家反应各不相同,这可以看出主任、区长,工作员对阎家山存在的问题一点部不关注。 |

| C.阎恒元一方面诱引几户姓阎的村民,另一方面又去威逼个别农救会会员,这是阎恒元通过收买和分化的方式阻碍人民斗争,足见其奸猾。 |

| D.小顺“跳跳跳跳”,村民们唱起来“干梆戏”,有才走路“比哪一天也有劲”,这些表述足见群众与地主恶霸斗争胜利后欢心雀跃的心情。 |

| A.本文详写了斗争前的准备,却略写了百姓揭露阎恒元违法事实的经过,此种安排与作者想要启发读者关注新时期的斗争方式有关。 |

| B.本文展现了民主政权初创时的矛盾冲突,如旧村政委员和新当选干部之间的矛盾,地主阎恒元和以李有才为代表的新农民之间的矛盾。 |

| C.“吃人虫也再不敢吃人了”;此处将农村里的地主恶霸比喻成吃人虫,生动形象地写出了他们为祸一方的可恶。 |

| D.本文善于用语言描写刻画人物形象,这点在《小二黑结婚》中也有所体现,体现了赵树理创作的一大特色。 |

9.板话是一种曲艺节目,表演者一边击打竹板,一边演讲合辙押韵、有故事情节的说词。文本中的短歌和纪念歌都属于板话,请举例分析其在文中的作用。

【知识点】 赵树理(1906-1970) 《李有才板话》 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

桓荣,字春卿,沛郡龙亢人也。荣本齐桓公后。桓公作伯,支庶用其谥立族

(节选自《东观汉记》卷十五)

10.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。贫[A]窭[B]无[C]资[D]常[E]客[F]佣[G]以[H]自[I]给[J]精[K]力[L]不[M]倦[N]十[O]五[P]年[Q]不[R]窥[S]家

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.命,指命名,与《琵琶行》中“命曰《琵琶行》”的“命”字意思相同。 |

| B.引,文中指举荐,与《归去来兮辞》中“引壶觞以自酌”的“引”字意思不相同。 |

| C.被,意为“穿”,与《屈原列传》中“被发行吟泽畔”的“被”字意思相同。 |

| D.邑,指封地,与《六国论》中“小则获邑,大则得城”的“邑”字意思不相同。 |

| A.桓荣为齐桓公后人,后拜为议郎,侍奉太子;皇上想任用桓荣为博士,桓荣叩!头推辞,认为自己的学问比不上同门彭闳和皋弘。 |

| B.博士们在太学辩论诘难,桓荣谦恭有礼地讲明经义,不强词夺理,他虽不善言辞,却是各位儒生难以企及的,皇帝为此奖赏他。 |

| C.显宗在桓荣官署聚集百官和桓荣的学生,并亲手拿着经书听讲,事后将太官供具赏赐给桓荣家,皇上就是如此敬重礼待桓荣。 |

| D.桓荣担任五更后,皇帝下诏书褒扬桓荣,诏书引用《诗经》语句肯定桓荣辅助天子不断进步、养成美好德行的功劳,并予以赏赐。 |

(1)今日所蒙,稽古之力也,可不勉乎!

(2)常幸太常府,令荣坐东面,设几杖。

14.桓荣的成功得益于学习。请结合文本对其学习之道加以简要概括。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首诗歌,完成下面小题。

过故人陈羽山居

戴叔伦

向来携酒共追攀,此日看云独未还。

不见山中人半载,依然松下屋三间。

峰攒仙境丹霞上,水绕渔矶绿玉湾。

却望夏洋怀二妙,满崖霜树晓斑斑。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.本诗从昔日拜访友人、饮酒欢聚写起,以昔日相聚之乐点出今日拜访之因。 |

| B.诗人以友人看云未还,表现其隐居山间飘逸自在、超然出尘的高士形象。 |

| C.颔联、颈联意象相对密集,既写山中景色的美好,又写思见友人的急切。 |

| D.本诗以归路所见霜树斑斑的景象收束全篇,表现诗人停留顾望不愿即去。 |