阅读下面的文字,完成下面小题。

在人类历史上,大概没有哪个地域、哪个族群的人,比生活在华夏大地上的人们更喜欢筑城了。“无邑不城”,只要是人扎堆的地方就得围起来。学术界也一般把“无邑不城”作为中国古代都城的一个显著特色来加以强调:“城墙是构成都城的基本要素,没有‘城墙’的都城实际上是不存在的。”但如果我们说,从二里头文化诞生到汉代,在这两千余年的绝大部分时间里,都城(都邑)是没有城墙的,甚至可以说是不设防的,你相信吗?“大都无城”,就是我们对汉代及其以前中国古代都城形态的概括。

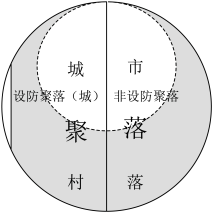

要讲清这个问题,就要先了解城市这个概念。城市是一种区别于乡村的聚落形态,出现于人类社会发展的高级阶段。是国家与前国家社会的关键区分点。古代城市往往是区域或社会组织的中心,作为国家权力中心的都城就是这类城市的重中之重。可见城市的本质特征中并不包含城墙,有没有城墙是从空间布局、从有无防御设施角度来说的,并不是所有的城市都有城墙。考古学所观察到的现象是,在中国城市发展的早期阶段,并非所有的城市都有防御设施(城墙),“大都无城”概念的提出,正是出于这样的观察。

我们试着勾画出中国古都的一个框架。都邑几乎是伴随着国家出现的,是国家的权力中心。来自最早的国家都邑二里头至曾魏邺城前近2000年的时间里,都城空间构造的主流,是都邑不设防,有宫城而无外城墙,这种现象在二里头、殷墟、周原、丰镐、洛邑、秦咸阳、西汉长安和东汉洛阳等一系到都邑中有清晰的显现。这与国家强盛的国势、军事和外交优势、作为“移民城市”的居民成分复杂化、对都城所处自然条件的充分利用等,都有一定的关联。在这一早期中国都邑布局的观察中,最令人瞩目的是二里头时代的到来,这是“大都无城”传统的肇始。二里头遗址是迄今可以确认的中国最早的具有明确规划的都邑,中间的宫城是一个方方正正的形状,特别像现在的紫禁城,其布局开中国古代都城规划制度的先河。如果将二里头时代的聚落形态与该地更早的龙山时代做比较,最大的变化是中心聚落面积的大幅度提升,由龙山时代的十余万至数十余万平方米,扩大至300万平方米。但在逾半世纪的田野工作中,我们却一直没有发现圈围起整个二里头都邑聚落的防御设施,仅知在边缘地带分布着不相连属的沟状遗迹,应具有区划的作用。由此可以推知,进入二里头时代,聚落内部社会层级间的区隔得到强化,而与此同时,对外防御设施则相对弱化。究其原因,不能不考虑到都邑内的居民。二里头可能是最早集聚了周边人口的中心城市,其人口由众多小规模的、彼此不相关联的血亲集团所组成,这种特征又与其后的殷墟和西周时代的都邑颇为相近。可以说,“大都无城”是最早的“中国”初兴的一个重要的标志。

“大都无城”的一个例外是战国时期。春秋时,大部分城市依然是没有城墙的。如晋都新田就没有外城墙,而东周王城的战国城墙的两侧都发现了春秋大墓和车马坑,说明春秋时东周王城也根本没有城墙,到了战国时期才出现了城围,也就是有了防御设施。这种特点在战国时代韩都新郑体现得更为明显。韩人放弃了难以防守的双洎河南区域,而以双洎河与黄水河的宽深河谷为天然屏障,沿双洎河北岸另筑了一道城墙;同时加宽、加高了新郑的北、东城墙,沿城墙内侧修筑道路,形成“环涂”。如此种种,都凸显了强烈的军事防御色彩。可以看出,到了战国时期,都城普遍修筑城墙,是社会矛盾尖锐、列国对峙兼并这一特定历史时期的产物。战国的这种情况并不属于一脉相承的中国古代都城史上一个承前启后的环节。在将近2000年的时间里,只有几百年的时间是有城墙的,这以后很快又回到了“大都无城”的状态。

再看看秦国的都城咸阳,我们发掘了这么多年,根本没有找到城墙的痕迹,越来越多的学者认为它不可能有城墙了。文献记载曾经两次有狼群进入秦咸阳城里,狼群如果能进去,恐怕没有严丝合缝的城墙防守。咸阳北坂上有非常大的宫区,仿照六国宫殿的大型建筑在考古学上都被证实了,但就是没有大城圈。依战国时秦国和秦始皇那种气魄,一直是向外扩张的,所以根本没有筑城的必要。连阿房宫一带都是整个都邑的一部分,法天、象地、象北斗,如此巍巍大气,还需要用土围子围起来?再往后看看汉长安城。我们所发现的汉长安城城圈只是内城,因为城外还有大量的手工业和商业遗迹,构成首都圈的概念,有帝国之都的气势。可见,越是国力强盛,就越有这样的文化自信。《左传》中说:“古者,天子守在四夷……民无内忧,而又无外惧,国焉用城?”国力强盛,又何必要城呢?这和我们现在说人民子弟兵是钢铁长城是一个道理。

如今,北京城成了一个新的“大都无城”,上海也从清代的小城圈到现在变成了完全的“大都无城”——国际化大都城。从这个意义上讲,城墙的或有或无伴随着整个城市演变的过程,“大都无城”是其中一个波澜壮阔的重要组成部分。

《摘编自许宏《大都无城——中国古都的动态解读》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“无邑不城”是人们对中国古代都城的既有印象,但这个看法和考古学观察到的现象相悖,中国汉代以前的都城是没有城墙的。 |

| B.聚落这个概念,涵盖了城市和村落,聚落形态既可以按照发展阶段的不同进行划分,也可以按照防御设施的有无进行划分。 |

| C.战国时期的韩都新郑以宽深的河谷为天然屏障,修筑了城墙和城防道路,以加强军事防御,体现了战国对峙的时代特点。 |

| D.研究中国古代都城城墙的历史变迁,对我们观察北京、上海这样的现代社会国际大都市的城市形态具有积极意义。 |

| A.在广州市,“小北”等和城墙相关的名称,随着城墙拆除已成为路名。这可能与城墙限制城市经济发展,及防御需求弱化有关。 |

| B.从《过秦论》中的“践华为城,因河为池”可以推知,国家防御可以充分利用自然条件,这和本文的相关观点一致。 |

| C.秦咸阳城和汉长安城遗址至今都没有发现城墙,除了现有考古资料,《左传》中的相关记载也提供了文献证据。 |

| D.人们普遍认为都城都应该有城墙,这个误解可能与先前考古工作中未能发现更多证据有关,也可能与对城市本质理解不当有关。 |

| 朝代 | 典型都城遗址 | 有无城墙 | 都城存废时间 |

| 夏 / 商 ? | 偃师二里头 | 无 | 1700~1500BC |

| 商 | 殷墟 | 无 | 1350~1000BC |

| 西周 | 丰镐、岐邑 | 无 | 1000~771BC |

| 春秋 | 周王城、晋新田、楚郢都 | 无 | 770~403BC |

| 战国 | 周王城、齐都、韩都、赵都、楚那郢都、燕下都 | 有 | 403~221BC |

| 战国-秦 | 咸阳 | 无 | 350~207BC |

| 西汉-新莽 | 长安 | 无 | 202BC~23AD |

| 东汉 | 洛阳 | 无 | 25~190AD |

| A.西周的丰镐、岐邑存在时间长于韩都新郑,可见城市存亡并不取决于城墙的有无。 |

| B.周王城、楚郢都的城墙从无到有,反映了它们在聚落形态上从低级到高级的跃迁。 |

| C.同处战国,齐、赵等都城有城墙,咸阳则没有,这种差异主要因为地理环境不同。 |

| D.除战国以外,其他朝代的都城遗址都没有发现城墙,说明它们基本没有防御需求。 |

5.书名中的“动态解读”指的是在观察都城形态变化的基础上进行分析,请结合二里头和东周王城的例子加以说明。

相似题推荐

对影视教育的反思

①今天,当我们以全面发展的视野培养全面发展的人的教育观来规划和实施人才战略时,我们需要重新认识与反思影视这一普遍存在的文化现象,从而从根本上确立影视教育的价值。

②影视教育的人本功能与价值是多方面的,对影视教育的定位,我们虽一贯偏重于审美教育,但更多的是关注其知识的传授和道德的教化,而对其谐和知识、完善人格的意义却认识不够。

③艺术教育的目的在于使人们的感性和精神力量达到尽可能的和谐,人的完整与否取决于这种和谐能力。所有的艺术,都必须诉诸接受者的审美情感。影视与其他艺术相比,具有更为强烈和直接的特点,它以其特有的传播方式、逼真的内蕴震撼力、强烈的视听综合感官冲击力,深入人的心灵。因此,影视艺术情感教育通过对影像的感知,让人在艺术的审美境界中身心情操得到滋润和感化的同时,实现知识结构的部分与部分、部分与整体之间的融合统一,从而成就全面发展的人。

④不同的技术方式和不同的媒介手段所产生的文化形式,必定促使其接受者不同的思维方式的形成。自人类文化产生以来,其媒体形式的变化使人类的思维中介系统发生了从行为思维到语言符号思维进而到数字化思维的变革。早期的人类文化是以图像文化形式而存在的,语言文字的产生则使思维变成了线性的、连续的、规则的和逻辑的,这一变化使印刷媒介将具体情景置换成非情景、非具象、非对话语境的文字符号。读者在沿着语义的逻辑对文本进行解读时,总处于线性的逻辑思维中。而照相艺术、电影和影视的发明使得图像文化再度兴起,它以声形并至、时空兼备的视听语言体系改变着人类的思维模式。影视作品中不仅声响、构图、摄编等多套语言系统使观众在变幻莫测的声电光影和扣人心弦的情节欣赏中处于非线性的思维状态,而且随着数字化时代的到来,人类不仅占有一个现实的世界,而且拥有了虚拟的世界。影像生产的复杂因素,决定了影视的图像文化语言的多义性、网络性和立体性,这一媒介文化势必在强化受众的非线性思维时对人类的认知习惯和思维方式产生根本的影响。

⑤然而,由于中国传统文化对感官的偏见,导致我们的教育长期以来忽视非线性思维的培养。在对思维方式的认识上,孟子将心灵视为“大体”,即重要的;而将耳目感官视为“小体”,也即“次要”的。显然,在古代哲学家眼中,耳朵与眼睛这类感官不会思考,只能用“心”去思考。感性与理性、艺术与科学的分裂,造成了现代人的“大脑右半球功能缺乏症”,改变这一状况,坚持人文与科学的统一是我们今天全面推进素质教育的目的。

⑥今天,休闲已成为一种体现生命价值、实现创造性生活的行为。早在古希腊时期,人们就认识到休闲与教育的关系,因为休闲方式与休闲内容的选择是对休闲主体素质的检验,为自我完善创造条件。

⑦在五花八门、琳琅满目的休闲文化中,影视已经成为当代人首选的审美休闲文化形式。然而,今天的影视更多的是因休闲而存在,而其作为审美性休闲文化的价值,却未能得到充分的发挥。作为审美休闲文化的影视,不仅有欣赏和解读的价值,也是休闲文化中审美创造最好的现代方式,需要我们在休闲教育中提高受众的视觉素养。

1.下列不属于使影视教育具备自身特有的价值的条件和原因的一项是( )

| A.影视的技术方式和媒介手段所产生的图像文化形式促使接受者处于非线性的思维状态。 |

| B.影视的技术方式和媒介手段使人的思维中介系统发生从行为思维到语言符号思维进而到数字化思维的变革。 |

| C.影视的图像文化语言的多义性、网络性和立体性在强化受众的非线性思维时影响着人的认知习惯和思维方式。 |

| D.影视的图像文化形式以声形并至、时空兼备的视听语言体系使人的思维处于非线性状态。 |

| A.对影视教育,我们关注其知识的传授和道德的教化,却完全忽视了其谐和知识、完善人格的意义。 |

| B.影视使观众在声电光影和情节欣赏中处于非线性的思维状态,更重要的是其数字化使人在占有现实世界的同时还拥有虚拟的世界。 |

| C.影视艺术以其特有的传播方式、逼真的内蕴震撼力和强烈的视听综合感官冲击力而深入人的心灵。 |

| D.孟子在思维方面的“大体”“小体”说体现了中国古代重感性、轻理性,艺术与科学分裂、人文与科学不统一这些传统文化中存在的问题。 |

| A.如果接受者通过对影像的感知,在影视艺术的审美境界中身心情操得到滋润和感化,那么影视艺术就能实现其情感教育的目的。 |

| B.作为审美休闲文化的影视,如果能充分发挥其文化价值,它不仅能使人通过自由和谐的休闲过程改善生活质量,还可能成为人自我完善的条件。 |

| C.虽然总处于线性的逻辑思维中有一定的弊端,但这并不代表线性思维就应该完全被非线性思维取代。 |

| D.影视的技术方式和媒介手段所产生的图像文化形式,使它必然与早期的人类文化的图像文化形式所产生的接受者的思维方式有着根本的不同。 |

悲剧和喜剧这一对范畴在西方美学思想发展中一向就占据特别重要的地位。悲剧和喜剧都属于戏剧,在分谈悲剧与喜剧之前,应先谈一下戏剧总类的性质。戏剧是对人物动作情节的直接摹仿,不是只当作故事来叙述,而是用活人为媒介,当着观众直接扮演出来,所以它是一种最生动鲜明的艺术,也是一种和观众打成一片的艺术。人人都爱看戏,不少的人都爱演戏。戏剧愈来愈蓬勃发展。黑格尔曾把戏剧放在艺术发展的顶峰。西方几个文艺鼎盛时代,例如古代的希腊,文艺复兴时代的英国、西班牙和法国,浪漫主义运动时代的德国都由戏剧来领导整个时代的文艺风尚。我们不禁要问:戏剧这个崇高地位是怎样得来的?

多研究一下“儿戏”,就可以了解关于戏剧的许多道理。首先是儿童从这种游戏中得到很大的快乐。这种快乐之中就带有美感。马克思论劳动,也说过美感就是人使各种本质力量能发挥作用的乐趣。人为什么爱追求刺激和消遣呢?都是要让生命力畅通无阻,要从不断活动中得到乐趣。因此,不能否定文艺(包括戏剧)的消遣作用,消遣的不是时光而是过剩的精力。要惩罚囚犯,把他放在监狱里还戴上手铐脚镣,就是逼他不能自由动弹而受苦,所以囚犯总是眼巴巴地望着“放风”的时刻。戏剧是一个最好的“放风 ”渠道,因为其它艺术都有所偏,偏于视或偏于听,偏于时间或偏于空间,偏于静态或偏于动态,而戏剧却是综合性最强的艺术,以活人演活事,使全身力量都有发挥作用的余地,而且置身广大群众中,可以有同忧同乐的社会感。所以戏剧所产生的美感在内容上是最复杂、最丰富的。无论是悲剧还是喜剧,作为戏剧,都可以产生这种内容最复杂也最丰富的美感。

不过悲喜毕竟有所不同,类于悲剧的喜感,西方历来都以亚理斯多德在《诗学》里的悲剧净化论为根据来进行争辩或补充。依亚理斯多德的看法,悲剧应有由福转祸的结构,结局应该是悲惨的。理想的悲剧主角应该是“和我们自己类似的”好人,为着小过失而遭到大祸,不是罪有应得,也不是完全无过错,这样才既能引起恐惧和哀怜,又不至使我们的正义感受到很大的打击。恐惧和哀怜这两种悲剧情感本来都是不健康的,悲剧激起它们,就导致它们的“净化”或“发散”,因为象脓包一样,把它戳穿,让它发散掉,就减轻它的毒力,所以对人在心理上起健康作用。这一说就是近代心理分析大师佛洛伊德①(S.Freud)的“欲望升华”或“发散治疗”说的滥觞。他认为,人心深处有些原始欲望,最突出的是子对母和女对父的性欲,和文明社会的道德法律不相容,被压抑到下意识里形成“情意综”②,作为许多精神病例的病根。但是这种原始欲望也可采取化装的形式,例如神话、梦、幻想和文艺作品往往就是原始欲望的化装表现。佛洛伊德从这种观点出发,对西方神话、史诗、悲剧乃至近代一些伟大艺术家的作品进行心理分析来证明文艺是“原始欲望的升华”。这一说貌似离奇,但其中是否包含有合理因素,是个尚待研究的问题。他的观点在现代西方还有很大的影响。

(选自朱光潜《谈美书简》,有删改)

【注】①西格蒙德•弗洛伊德是奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人。

②情意综:又叫“情结”,心理学术语,指的是一群重要的无意识组合,或是一种藏在一个人神秘的心理状态中,强烈而无意识的冲动。

1.下列关于原文内容的表述,正确的一项是

| A.纵观历史,西方几个文艺鼎盛时代都由戏剧来领导整个时代的文艺风尚,所以,黑格尔把戏剧放在艺术发展的顶峰。 |

| B.戏剧是综合性最强的艺术,无论是悲剧还是喜剧,都一定有同忧同乐的社会感,都可以产生内容最复杂也最丰富的美感。 |

| C.戏剧不仅叙述真实故事,而且是一种用活人为媒介,当着观众直接摹仿人物动作情节和观众打成一片的最生动鲜明的艺术。 |

| D.悲剧激起恐惧和哀怜这两种本来都是不健康的悲剧情感,使它们得以“净化”或“发散”,从而起到健康人的心理的作用。 |

| A.人人都爱看戏,不少人还爱演戏,这使得戏剧愈来愈蓬勃发展,西方几个文艺鼎盛时代都由戏剧来领导整个时代的文艺风尚就是很好的证明。 |

| B.要想了解关于戏剧的诸多道理,就必须对“儿戏”多加研究,因为戏剧就跟儿童游戏一样,能让人从中得到带有美感的快乐。 |

| C.其它艺术或偏于视或偏于听,或偏于时间或偏于空间,或偏于静态或偏于动态,相比之下,戏剧是一个最好的“放风”渠道。 |

| D.理想的悲剧应该由与我们类似的因某个小错而遭到大祸的好人担任主角,有着由福转祸的结构及悲惨结局,让观众产生既恐惧又哀怜的情感。 |

| A.古希腊,文艺复兴时期的英国、西班牙和法国、德国,都由戏剧领导整个时代的文艺风尚,由此可见,戏剧在西方享有崇高的地位。 |

| B.《雷雨》塑造了周朴园这一经典形象,他既伪善、阴险、专制,又对侍萍怀有一些真挚的情感,故而具有恐惧和哀怜这两种悲剧情感。 |

| C.《窦娥冤》让孝顺、善良的窦娥来担任主角,其中的故事有着由福转祸的结构以及悲惨的结局,使我们的正义感遭受到极大的打击。 |

| D.佛洛依德通过对西方神话、史诗、悲剧等的心理分析,证明了文艺是“原始欲望的升华”,这一合理观点在现代西方仍有很大的影响。 |

古代先哲于吟咏山水中寄情自然,在文字遗存中,常体现出贴近生活、亲近自然的情趣,也透露出对绿色生态、自然环保的意识。

唐李章《春游吟》中“美人摘新英,步步玩春绿”的诗句,体现出对“春绿”的欣赏。元稹《早春寻李校书》写道:“江弄琼花散绿纹……撩乱芳情最是君。”能够“撩乱芳情”,使诗人满心欢悦的正是春光绿色。其实,唐人诗作中对“绿”的赞美,并不仅仅表现为对“春”的热情,往往还深含着一种对自然的亲和之心和爱重之情。没有对自然的细致观察和深入理解,笔端不可能生出如此生动的文字;而在这种观察和理解的背后,是对自然的倾心热爱。在“绿”色背景的衬映下,又有“白鹭”“黄鹂”富有生机的歌舞。钱起《山中酬杨补阙见过》有诗句“幽溪鹿过苔还静,深树云来鸟不知”。绿色之中,也有斑斑鹿迹和翩翩鸟影。爱惜和保护生态环境,在唐代开明士人中可以说已经形成了某种共识。郎士元诗句“门通小径怜芳草”,皇甫曾诗句“独悲孤鹤在人群”,都隐约体现了这种意识。

而对于生态的破坏,有识见的诗人是取否定态度的。韦庄《天井关》说到修筑关城而使当地植被和相关自然生态受到破坏性影响的情形:“太行山上云深处,谁向深云筑女墙……斫开树绿为高垒,截断峰青作巨防。”如果以生态保护的眼光观察,应当看到这是对“斫开树绿”“截断峰青”的批评,也曲折表达了保护自然生态的观念。又如寒山诗:“昨见河边树,摧残不可论。二三余干在,千万斧刀痕。霜凋萎疏叶,波冲枯朽根。”“霜凋”“波冲”当然是自然因素,但“千万斧刀痕”显然是人为的“摧残”。王建《题金家竹溪》说到“山头鹿下长惊犬,池面鱼行不怕人”,实际上涉及人和野生动物的关系。他的《寄旧山僧》中“猎人箭底求伤雁,钓户竿头乞活鱼”等诗句,则表扬了保护动物,爱助生命的行为。韦应物在《虞获子鹿》中还写道,有人畜养捉获的小鹿,园中虽有美草清流,然而“谁知其思,岩谷云游”?小鹿内心的愿望,还是渴望回到自然的天地。

当然,这些诗句有些还另有深意,可以作政治寓言理解,但是用这样的形式,借对生态条件的分析来说明世事人生的道理,也足以反映当时某些社会层次的人们保护生态环境的观念。

(选自王子今《中国古代的生态保护意识》,有删改)

1.下列对本文主旨的概括,正确的一项是( )| A.我国古代的先哲在吟咏山水中表达对绿色生态、自然环保的情感,从而寄情自然。 |

| B.爱惜和保护生态环境,在我国唐代的开明士人尤其是诗人中已经形成了某种共识。 |

| C.我国古代的一些诗句多另有深意,常借对生态条件的分析来说明世事人生的道理。 |

| D.我国唐代的一些诗句,足以反映当时部分人倾心热爱自然,保护生态环境的观念。 |

| A.诗人倾心热爱自然,才会细致观察和深入理解自然,诗作中才能深含亲和、爱重自然的情感。 |

| B.郎士元、皇甫曾称得上唐代开明、有识见的诗人,在诗作中隐约表达了爱惜和保护生态环境的意识。 |

| C.韦庄与寒山分别在诗中明确批评了人为因素而使当地植被和相关自然生态受到破坏性影响的情形。 |

| D.王建的诗歌涉及人和野生动物的关系,他在《寄旧山僧》诗中肯定了保护动物、爱助生命的行为。 |