材料一 1939年3月15日,德军占领布拉格,第二次世界大战奏响了序曲。4月15日,英法苏三国开始谈判。谈判中英法两国不愿意承担波罗的海国家(芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)的军事援助义务,只想让苏联承担波兰、罗马尼亚的援助义务。8月22日晚,英法苏谈判破裂。8月23日中午,纳粹德国外长抵达莫斯科。

——摘编自方连庆《国际关系史·现代卷》等

材料二 在克里米亚召开的会议中,美苏英三国在德国赔偿问题上,没有原则性分歧,但在赔偿数额、支付方式和期限问题上争论不休。苏联要求德国赔偿总额为200亿美元,其中一半归苏联。丘吉尔认为苏联要得到的赔款数目是异想天开。罗斯福的立场不明确,但同时认为不应该使德国人挨饿。最后,三国就德国赔偿问题没有达成一致协议。

——摘编自世界历史研究所《世界历史》

材料三 有学者指出:冷战思维是历史悠久的传统国际政治中以权势政治,甚至极端权势至上的眼界和立场来看待和对待国际事务的一种思维方式。其主要表现为:追求绝对安全,而非满足于相对安全;不能或不愿设身处地地理解对方的利益、情感和安全担忧;以“自现预言”的方式制造敌人和对敌战略规划;用“挑战史”和“谋霸史”来牵强地附会当今和未来。

——摘编自世界历史研究所《世界历史》

(1)阅读材料一并结合所学,简析“英法苏三国开始谈判”的主要背景,概述“英法苏谈判破裂”的主要原因,并指出其直接影响。

(2)结合材料二与所学,写出“在克里米亚召开”的国际会议名称、时间。根据美苏英三国“没有达成一致”的提示,简述该国际会议对二战后国际关系新体制的影响。

(3)阅读材料三并结合所学,写出两极格局解体后体现美国“冷战思维”的国际事件一例。指出我国早在20世纪80年代突破“冷战思维”所进行的外交政策调整,并提炼中共十八大以来,我国构建大国关系框架的基本诉求。

相似题推荐

【推荐1】阅读下列材料:

材料一:1920年4月,经共产国际批准,俄共(布)远东局海参崴派维经斯基等人来华。维经斯基在北京会见了李大钊,并同北京大学的革命分子讨论建立共产党的问题;然后他又到上海会见陈独秀,并具体帮助陈独秀等进行建党的准备工作。……1921年,共产国际驻华代表马林建议孙中山同中国共产党合作。

—胡绳《中国共产党七十年》

材料二:“一五”计划的制订和实施,得到苏联政府的很大帮助。中苏双方谈判确定苏联帮助中国兴建156个项目,这是“一五”计划工业建设的中心(其中一部分要在“二五”计划期间进行)。对于兴建这些项目,苏方不仅提供贷款,而且从资源勘探、厂址选择、技术设计、机器设备、建筑安装到人员培训、试车投产,都给予具体的指导和帮助。这是中苏人民友谊史上光辉的一页。

—胡绳《中国共产党七十年》

材料三:1958年4月和7月,苏联领导人向我国提出共同建立长波电台和海军联合舰队的要求,企图从军事上控制中国,理所当然地遭到我国的拒绝。1959年6月,苏联就片面地撕毁中苏双方在1957年10月签订的关于国际新技术的协定。1959年,赫鲁晓夫参加中国建国十周年庆祝活动,他在与毛泽东会谈中,埋怨中国对台湾的武力政策给苏联“制造了困难”。希望中国公开表示不对台湾使用武力„„此后,苏联政府在两国边境屯兵百万,对我国进行军事威胁,并在中国的邻国策动反华活动,甚至公开诉诸武力,武装侵入我珍宝岛,制造流血事件。

——孙友葵等《中华人民共和国大事迹评》

材料四:2005年,中国国家主席胡锦涛访问俄罗斯期间,两国元首正式宣布中俄互办国家年。中俄互办国家年的特点是参与层次高、活动规模大、涵盖范围广、社会影响深。目的是宣传中俄友好,增强政治互信,增进传统友谊,推动两国各领域的务实合作,扩大中俄友好的社会基础,推动中俄友好战略协作伙伴关系迈向更高水平,实现两国的共同繁荣,为世界和和平与发展作出新的贡献。

请完成:

(1)据材料一、二,指出中俄(苏)两国之间传统友谊的具体表现与对中国新民主主义革命和社会主义建设的影响。

(2)据材料三,指出中苏两国之间关系发生了怎样的变化?结合所学知识分析其变化的主要原因及影响。

(3)据材料四,指出目前中俄双边关系的特征,分析中俄互办国家年的积极意义。

材料一 新中国成立后,日本政府以片面的《美日安保条约》和《日台条约》为基础,对新中国奉行孤立不承认、“两个中国”和“政经分离”政策,导致从1949年至1972年23年间,两国政府间并无正式外交关系。尽管如此,两国在民间交往、经贸合作和文化往来等领域取得了一定的成绩。1962年11月9日,廖承志和高碕达之助签订了《中日长期综合贸易备忘录》。当年中日贸易颜就达到1.37亿美元。70年代初,中国恢复联合国的合法席位以及尼克松访华,为中日关系的改善创造了契机。1972年9月,日本首相田中角荣访问中国,双方发表《中日联合声明》,实现了中日关系正常化。1978年8月,中日两国又签订了《中日和平友好条约》。从法律上结束了两国间的战争状态。

——摘编自林代昭《中日关系史》等

材料二 20世纪90年代后,由于国际格局的变化和日本政局的不稳,中日关系逐渐出现重新调整的波动式局面。1995—1996年,中日关系甚至陷入最低谷,出现了“政冷经热”局面。虽然1997年出现了短暂的回暖,但2001年以后,小泉纯一郎首相在五年间六次参拜请国神社,并提出所谓的“文化特殊论”导致中日关系陷入比20世纪90年代中期更冷、更长的第二次“政冷”低谷。此后,安倍、福田先后出任日本首相,中日关系逐渐“回暖”,2008年5月,胡锦涛主席对日本进行了被称为“暖春之旅”的正式访问,与福田首相一道,为站在新历史起点的中日关系做了重新的定位和定向。

——摘编自冀伯详《论战后中日关系》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代到70年代中日关系的变化及其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳20世纪90年代后中日关系处于波动局面的国际因素。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈20世纪50年代到90年代中日关系演变的历史启示。

材料一 长期以来,中国并没有西方护照之概念……1858年出现了一种奇特的内地护照,《天津条约》规定外国人赴内地“执照由领事馆发给,由地方官盖印。经过地方,如饬交出执照,应可随时呈验,无讹放行……如其无照,其中或有讹误,以及有不法情事,就近送交领事官惩办,沿途只可拘禁不可凌虐”。

材料二 新中国实行的各版护照简介

| 1949年单页版、50版、53版、58版护照为中俄文对照,防伪手段几乎为零 |

| 71版、75版改为中法英文对照,这一时段因私护照几乎为零 |

| 80版将75版的“本护照前往下列国家和地区有效”改为“本护照前往世界各国有效” |

(1)结合时代背景,请简要评价材料一“内地护照”现象。(注:从积极和消极两个角度分析)

(2)依据材料二,并结合所学知识,从护照上的文字的变迁,对新中国护照的发展历程进行解读。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 胜利已使美国人民有经常而迫切的必要来领导世界了。

﹣﹣杜鲁门总统致国会的咨文

材料二 尼克松在任美国总统期间制订了收缩美国全球义务,调整国际关系的外交新方针,被称为尼克松主义。主要内容有以下几点:①把建立同盟国的“伙伴关系”作为美国对外政策的基石,要求盟国在政策上协调一致,共同对付苏联;在经济上相互让步,帮助美国渡过难关;在军事上共同分担军费和防务责任。②以实力为后盾,以谈判为手段,通过谈判制约苏联,维持美苏之间的均势。③利用中国制约苏联,积极打开对华关系大门。④在第三世界缩短战线,加强重点。

材料三 希拉里•克林顿在接受美国参议院外交委员会对她的国务卿提名进行的审查时说:“单靠美国无法解决最为紧迫的问题,而没有美国世界也无法解决这些问题。我相信,美国想成为世界的领导,世界也想让美国领导。”

﹣﹣新华网

(1)结合所学知识分析,材料一中美国为“领导世界”采取了哪些措施?这对当时的世界格局产生了怎样的影响?

(2)材料二中尼克松主义在外交上的具体表现有哪些?

(3)材料一与材料二、三相比,体现出美国外交政策的显著不同是什么?综合上述材料,美国对外政策的突出特点是什么?

材料一 冷战格局是第二次世界大战后确立的一种以“二元两极”为特征的世界体系。所谓“二元”,是指这一阶段的世界发生了横向的结构性分裂……它是人类社会在应对现代性矛盾和危机过程中依据不同的政治理念而追求不同的发展目标所导致的制度性裂变……所谓“两极”,是指因制度性裂变而形成的两大国家集团各有一个支配性的力量中心,而且两者都具有世界性的影响力,从而构成了国际体系层面“两个世界”的对峙。

——摘自余伟民《“冷战”是这样开始的》

材料二 20世纪六七十年代,世界出现了西欧、中国和日本等新的力量中心,再加上第三世界力量的增长和发生的各种动荡所造成的全球不稳定因素的增加,使美苏两个超级大国再也没有足够的能力去控制世界……冷战的结束并没有停止在冷战过程中已经出现的世界多极化的发展趋势,与冷战的结束几乎同步出现的是经济全球化的浪潮,一个以经济全球化为基础的“无国界经济”正在全球范围内形成。

——徐蓝《从两极格局到多极化趋势的发展》

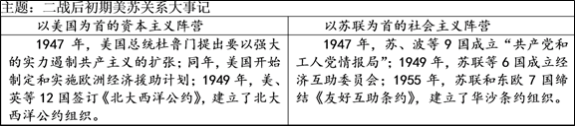

(1)根据材料一,概括冷战形成的主要原因,结合所学知识,指出“两个世界”的对峙格局最终形成的标志。

(2)根据材料二,概括20世纪六七十年代世界多极化趋势出现的主要因素,结合所学知识,分析冷战结束后世界发展的特点。