孝文帝改革就其深度、广度和影响而言,可与商鞅变法相媲美。阅读下列材料:

材料一 东方文化较高诸邦,……以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易,……秦人在文化上之历史,较之东方诸国,亦远为落后,故转得为种种之创新。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

材料二 魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。 一吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法呈现怎样的特点?

(2)据材料二,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。从材料看,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

(3)据材料三,与商鞅变法相比,孝文帝改革面临的最大问题是什么?综合上述材料,分析影响改革效果的基本因素。

相似题推荐

材料一 治世不一道,便国不法古。故汤、武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者

不可非,而循礼者不足多。

——商鞅

材料二 (商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民

勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》

请回答:

(1)商鞅变法的理论基础是什么?“治世不一道,便国不法古”反映了商鞅的什么精神

(2)据材料二归纳,商鞅变法带来怎样的社会结果?为什么会出现“民勇于公战”的局面?

(3)据《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被迫起兵自卫,兵败被杀。请大家议一议,商鞅变法是成功了,还是失败了?为什么?

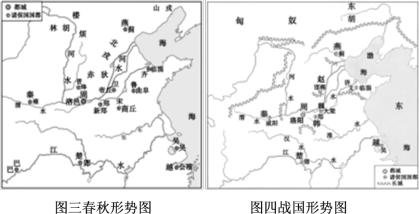

材料一 继秦国商鞅变法之后,毗邻的赵国又发生了赵武灵王“胡服骑射”的改革。当时实力稍逊的赵国夹在齐、秦两个大国之间,变法之后的秦国对东方正虎视眈眈;北方的楼烦、林胡和东胡等游牧部落也是赵国的重大威胁。面对这种不利的战略态势,公元前307年,赵武灵王下达“胡服令”,将传统的大袖长袍改为胡人的小袖短褂,腰系皮带,下身长裤皮靴;同时模仿“三胡”骑兵的装备和训练方法,组建骑兵部队,取代春秋以来惯用的车兵和步兵。

用今天的眼光来看,商鞅变法类似于“对内改革”,而“胡服骑射”则类似于“对外开放”。因此“胡服骑射”不单是服饰文化和军事改革,它更使人们的心理和思维方式发生了明显变化,打击了“先王之道不可变”的保守思想,缩短了胡人和华夏族二者之间的心理距离,促进了二者之间的文化交流,为以后的民族大融合和国家大统一奠定了心理基础。

——摘编自杨波《商鞅变法和“胡服骑射”的现代启示》

材料二 赵武灵王的“胡服骑射”在军事领域的改革成效是立竿见影的,他在最短时间内“头疼治头,脚疼治脚”,扭转了赵国处处被动挨打的局面,解决了赵国周边的国家安全危机,同时也拓土开疆千里。虽然赵国的变革有成效,但比起当时的诸侯国来说,却东边不如齐国富饶,西边不如秦国变法深刻。相比秦国商鞅变法,则与赵国“头疼治头,脚疼治脚”的纯军事领域的变革大为不同。商鞅变法抓住了富国强兵的根本就是人力物力财力,他通过变革废除了与当时不适应的春秋旧制度,创立了适应社会经济发展的新制度,推动了秦国社会进步,促进了经济发展,真正实现了富国强兵。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析赵武灵王“胡服骑射”的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析赵武灵王“胡服骑射”的意义,并指出相对于商鞅变法,赵武灵王改革的不足之处。

材料一 (商鞅变法)行之十年,秦民大说(通悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治。

——《史记》卷68

材料二 (秦)孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲附。

——《史记》卷87

材料三 《史记·商君列传》中的一段材料:令民为什伍,而牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍……而集小乡邑聚为县,置令丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

材料四 孝文帝改革前后的北魏服饰.饮食情景之比较。

材料五 北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱,此变而失者也。商.王之失在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

——张之洞《劝学篇·变法第七》

请回答:

(1)据材料一、二,从军事、经济、治安、外交四方面分析商鞅变法的成效。

(2)材料三涉及到民生问题的措施有哪些?

(3)结合材料四,谈谈你对孝文帝改革的认识。

(4)张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法得与失的评价是否客观,请以王安变法评价为例,简要说明理由。要求:①先就张之洞对三次变法(或改革)得失的论述作出评价。

②就王安石变法论述,从背景.措施.影响等角度进行说明。

元初西北藩王遣使入朝质问:“本朝旧俗与汉法异,今留汉地,建都邑城郭,仪文制度,遵用汉法,其故何如?” ——摘编自《元史》

材料二 “比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至不得不采用被征服者的语言。”

——恩格斯《反杜林论》

(1)根据材料一概括元朝“遵用汉法”的措施。

(2)根据材料说明“汉法”的含义,并分析汉法与旧俗之争的实质。

材料一 孝文帝推行汉化,目光落到了如何使鲜卑贵族接受汉人士族文化之上。即如何使鲜卑贵族与汉人士族合而为一,不仅使鲜卑贵族有政治地位,而且使鲜卑贵族有社会地位,以此来巩固北魏的统治,并进而并吞南朝。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

材料二 孝文帝的政治是以汉文化作为首要标志。这种变革于中国历史进程宏观而言,无论怎样强调都不过分:但于拓跋鲜卑民族而言,无论怎样贬之也不过分。两极的矛盾评价就是孝文帝汉制变革的结果。就北魏朝的政治进程而言,孝文帝的汉化努力正是国家、民族危机的开始,也是文化上的一次倒退,它是民族文化的丧失。虽然从以后的事态看,鲜卑文化也有一定的回归,但是最终退出了历史的舞台:而孝文帝汉制变革所吸收的大部分却是汉文化的扬弃物,是对真正汉文化的打击,使得真正的汉文化在百年后才登上政治历史的舞台,走上正确的发展之路。

——周建江《太和十五年·北魏政治文化变革研究》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳孝文帝推行汉化的目的。结合所学知识,指出其汉化措施。

(2)据材料二并结合所学知识,简评孝文帝的汉化措施。

材料 北魏孝文帝拓跋宏,是南北朝时期颇有作为的地主阶级政治家,他在太和年间多次诏集群臣,议定律令,重用精通律学的中原儒生,对“议礼律令,润饰辞旨”,常亲自执笔,刊定轻重。其一生二次对《北魏律》进行修订,第一次修律,始于太和三年(479年),主要是修改旧文,使从轻典。太和十五年(491年)他又主持了第二次修律,诏公卿大臣“议改律令”,于次年“班新律令”,对前律作较大修改,如把死刑的条目:大辟由原来四百九十条,改为二百三十例,减少了五分之二。用“恕死徙边”作为死刑减等之法。太和十一年(487年)从律令中删去残酷的诛连法——门房之诛。对族刑的施用范围也作了明确的限制,以减少族刑的使用。新律颁布后,五族、三族之诛在北魏从此绝迹。孝文帝改订的《北魏律》,上采汉魏晋法制之传统,下启隋唐律令之先声,在中国法律史上占有重要的地位。

——摘编自简修炜、张耕华《北魏孝文帝法制改革述论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏孝文帝法制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析北魏孝文帝法制改革的影响。

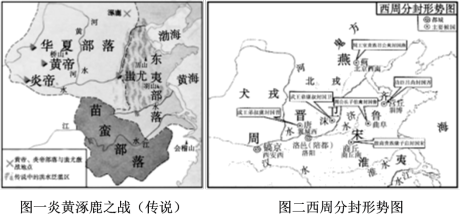

材料一 相传黄帝族与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融合蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演变为中原华夏之外诸少数民族的统称。

——摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氐、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期“华夏”族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。

(2)根据材料二,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展”的角度,分析其历史意义。

材料 鲜卑族拓跋部武力征服草原各部后,只能“分割经营”,“世典”之法成为各部牧官主要、甚至是唯一的选任方式。道武帝立国后,内侍长等高级官员垄断宫廷畜牧事宜,后设九卿之一太仆以掌管国家畜牧事宜,但实为闲职。太武帝时,于尚书台下增设初见于曹魏的驾部曹。期间,代郡牧场、漠南牧场等大型官营牧场纷纷建立。孝文帝“延兴四年二月,置外牧官”,外牧官是任命到各地方负责管理牧场的官员统称。主政后,孝文帝彻底罢设“内侍官-都牧曹”体系,内侍官彻底成为由宦官充任的宫廷碎职,驾部整部不再见于职官令。太仆及其下属机构开始重组和扩建,成为总辖牧政的官僚机构。这一时期,官营牧场规模大多仅为诸先帝时的数十分之一,其中最大的河阳牧场仅“恒置戎马十万匹,以拟京师军警之备”。北魏历代君主的努力,终在孝文帝一朝开花。

——摘编自梁志恒《北魏牧官制度改革》

(1)根据材料并结合所学知识, 概括北魏孝文帝牧官制度改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析北魏孝文帝牧官制度改革的意义。

材料 孝文帝太和年间(477-499年)的改革是全面性的,行政改革则是其中心环节……因为它代表着政治体制乃至社会形态的变化,其影响也不仅仅限于北魏一朝。由于太和年间在行政制度上的改革,总的导向是权力的集中,对后期的北魏政权来说也有利有弊。利在通过行政效应增强了国家的动员能力,从而在经济和军事上对南方形成越来越大的优势,为后世的统一打下了国力基础;弊在权力导致的腐败成了北魏分裂与衰亡的一个祸根。……此外,太和年间的行政改革还可以在一定程度上减弱官员的民族属性所带来的影响。

——严耀中《关于孝文帝行政改革的一些新诠释》

(1)据材料,指出孝文帝太和年间行政改革的总导向,结合所学知识列举两项相关措施并概括其作用。

(2)据材料并结合所学知识,归纳孝文帝太和年间行政改革带来的利弊。

材料 修正型的改革,就是在同一社会形态,主要是封建社会这样一个形态内部,统治阶级他为了调整、修补、完善他在政治、经济、军事、文化制度方面而进行的改革,所以我们叫它为修正型的改革。这种改革,它又可以分为以下两种情况。第一种情况,是发生在每一个封建王朝建立之初的改革。……这种改革,它的出现往往是在大规模的、激烈的阶级斗争之后。……这些改革可以说大多数都取得了成功,它对于稳固新建立的政权都起了重要的作用。……第二种情况,就是发生在某一封建王朝的中后期的改革。……这个时候各种社会矛盾逐渐激化,社会危机一触即发,封建王朝统治难以为继了,……改革者为了缓和这种社会矛盾,挽救封建王朝的统治,就不得不调整或者改变某些政治、经济、军事和文化制度。……所以这种改革大多数是以失败而告结束的……。

——部分摘自《中国历史上的改革及其启示》

(1)依据材料概括指出修正型改革的实质,结合所学知识分析出现两种不同修正型改革的时代背景。

(2)依据材料结合所学各举一例分析两种“修正型的改革”对社会所起的作用。

材料一 孝公既见卫鞅,语事良久,孝公时时睡,弗听。……卫鞅曰“吾说公以帝道,其志不开悟矣。……吾说公以王道,公善之而未用也。……吾说公以霸道,其意欲用之矣。” 卫鞅复见孝公。公与语,不自知口之前於席也。语数日不厌。

——《史记·商君列传》

材料二 三年,卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚,孝公善之。

——《史记·秦本纪》

材料三 大夫曰:昔商君相秦也,内立法度,严刑罚,饬政教,奸伪无所容。外设百倍之利,收山泽之税,国富民强,……其后卒并六国而成帝业。文学曰:商鞅以重刑峭法为秦国基,故二世而夺……知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。

——桓宽《盐铁论·非鞅篇》

(1)结合时代特征,分析材料一中秦孝公不用帝王之道而用霸王之道的原因。依据材料二概括指出商鞅变法的核心思想。

(2)依据材料三,分析“大夫”和“文学”两派对商鞅变法有何不同评价?你认为应该如何正确评价历史上的改革?

【推荐3】改革与创新是一个民族和国家发展的必由之路。阅读下列材料,回答有关问题。

材料一孝公以卫鞅为左庶长,卒定变法之令:令民为什伍,而相牧司连坐……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥……燔诗书而明法令,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。为田开阡陌封疆。

——《史记·商君列传》

材料二今日自强之端,首在开辟利源,杜绝外耗。举凡武备所资枪炮、军械、轮船、炮台、火车、电线等项,以及民间日用之物……尚属阙如。臣愚以为中华民族所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。

——张之洞《筹设冶铁厂折》(1889)

材料三(克里米亚战争后,俄国人意识到)文明现正以它的力量反对我们……当我们谈论反对拿破仑的光荣战役时,我们忘记了自那时以来,欧洲已经在进步的道路上稳步前进了,而我们却一直停步不前。我们不是在走向胜利,而是在走向失败,我们唯一得到一点安慰的是,俄国将通过这一经历学到今后对它的发展有用的一课。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一概述商鞅变法成功的原因。

(2)根据材料二,请你谈谈“自强”与“求富”的关系。

(3)材料三中的“文明”指的是什么?俄国“学到今后对它的发展有用的一课”,学习的结果是什么?