材料一 中国历史上的手工业技术、科技发明、创造等,……一般是传子不传女,怕女儿出嫁后把技术外传别家。这种传继方式,继承的对象稳定可靠,家庭世代积累下来的丰富经验集中到一人身上,从而形成了历史上众多的“祖传秘方” 。然而,家庭工艺技术的单子继承模式都形成了一个封闭的格局。技术的神秘性使得丧失了外来的刺激和竞争。因而,也就越来越因循守旧,不求革新和提高。同时,与世隔绝的传授,也使其得不到外来的信息,无法吸收别人的技术,……中国古代有许多十分先进的技术和工艺,后来都相继失传,就同这种继承方式有直接的关系。

———《中国文化传播网》

材料二 15 世纪,意大利威尼斯制订了世界上第一部专利法。英国 1624 年制订的《垄断法规》规定: “当任何人利用他自己的费用和企业,或通过他自己的智慧和发明,确实把任何新技术引进王国或把任何过去从未应用的发明引入,促进了贸易,有利于王国,可以授予他在合理的时期内以专利权,直到国民们学会这件事为止” ,在世界上第一次以法律的形式给予发明专利以肯定。

250年前,英国对知识产权的保护和奖励,使几乎所有的人,都陷入了一种对新技术、新发明的狂热崇拜之中。学者指出,英国若无1624年《专利法》,那么“对18世纪纺织工业中资本主义发展具有决定性的那些发明就未必有可能出现”。晚年的瓦特,依靠被广泛转让的高效能蒸汽机的发明专利,生活非常富庶。

———《大国崛起》

(1)比较材料一和材料二的内容,指出在对发明者专利权的保护方面,中西方在保护方式和目的方面有何差异?结合所学知识分析导致差异的原因。

(2)依据材料分析,中英两国不同的保护方式分别产生了怎样的影响?

材料三 据统计,目前占世界人口75%的发展中国家,只拥有世界不到10%的专利,而占世界人口25%的发达国家,却拥有世界90%的专利。……而且在众多发展中国家统计表上的专利,很大部分属于进入发展中国家的跨国公司。以美国为首的发达国家在自己实现先进之后,便在国际社会积极推动知识产权保护,防范发展中国家对自己的无偿学习与模仿。发达国家每年从发展中国家获得上万亿美元的“知识产权税”,使发展中国家加深了对发达国家的技术依赖,导致民族主动精神和创新能力下降,甚至驱使一些弱小国家日甚一日的附庸化。

(3)材料三表明,在知识产权保护日益国际化的今天,发展中国家面临怎样不利的处境?你认为发展中国家改善这一不利处境的关键是什么?

相似题推荐

材料一

| ① | ② | ③ |

青釉褐斑贴花椰枣纹瓷壶(出自印度尼西亚海域“黑石号”沉船) |  遗址示意图 | 古岸陶为器。 高林尽一焚。 焰红湘浦口。 烟烛洞庭云。 迥野煤飞乱。 遥空爆响闻。 地形穿凿势。 恐到祝融坟。 —【唐】李群玉《石渚》 |

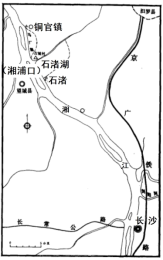

材料二 20世纪以来海内外相继发现大量中国彩瓷,按照考古行业的规定:有器物必须找到对应窑口,才能定论。50年代中期,湖南省文物管理部门在文物普查时,调查发现铜官瓦渣坪一带大批彩陶瓷堆积。经多次调查试掘,尘封1200多年的彩瓷器找到了真正的出生地(窑口)。关于长沙窑的名称,过去因未找到文献记载而称之为瓦渣坪窑、铜官窑或长沙窑。今发现《全唐诗》中湖南诗人李群玉所写《石渚》诗,他在诗中对长沙窑当时的生产场景做了详细的描述,诗中的“湘浦口”就是指今石渚湖的小河口与湘江之交汇处,正是历次发掘的主区。

——摘编自长沙窑课题组《长沙窑》等

(1)材料一是研究唐代长沙铜官窑的相关史料,请分别指出①②③三则史料的类型,并简述唐代制瓷业在技术创新和对外贸易上的贡献。

(2)史学家王国维的“二重证据法”主张“取地下之实物与纸上之遗文”互相印证补充。根据上述材料,说明考古学家在“长沙窑”研究过程中如何运用二重证据法?

材料一 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县的一个小地主,依靠仆人贩售油漆等物品,致富数千金,于是购置田产,居为大地主。又有苏州王宪,出身于大地主家庭,经营了一个玉器店铺,更富裕了。

材料二 《郑氏规范》介绍,大地主郑氏家族的条规规定:“佃人用货币折租。”

材料三 《清代全史》叙述:杭州人张翰的祖先在成祖末年(明朝)购织机一张,从事纺织,“忻织泞布精良,每下一机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。由于市场和规模扩大,张瀚遂雇佣附近无业的游民工匠采取“机户出资,机工出力”的方式组织生产,工匠工钱支付方式或“计日授值”或“计工授值”。

请回答:

(1)以上材料反映了明朝什么社会经济现象?

(2)材料中提及的人物从事的经济活动有哪几种?据此分析上述经济活动对明朝社会经济发展产生的影响?

(3)哪一种经济活动是当时社会经济的主流?为什么?

材料一 (甲骨文“男”的写法)

男,丈夫也。从田,从力。言男用力於田也。

——东汉《说文解字》

材料二 (商)鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。数年之间,国富兵强,天下无敌。

——《通典·食货》

材料三 新安僻居山溪中,土地小狭,民人众,世不中兵革,故其齿日益繁,地瘠薄,不给于耕,故其俗纤俭习事。大抵徽俗,人十三在邑,十七在天下,其所蓄聚则十一在内,十九在外。

——《弇州山人四部稿》卷61《赠程君五十叙》

新安土硗狭,田蓄少,人庶仰贾而食,即阀阋家不惮为贾。

——《唐荆川文集》卷15《程少君行状》

材料四 按比较严格的标准,在16世纪,至少在苏、杭的丝织业、广东佛山的冶铁业和铸造业、浙江崇德的榨油业以及江西铅山的造纸业中,已有10人以上的工场手工业出现。工场手工业为数甚微,但毕竟是一种全新的生产形式,它发展迟缓,但是不可逆的。它发展迟缓,恐怕主要是由于我国小农生产制度,而非市场需求不足。明代棉代替麻成为平民衣被主要材料是经济上一大变革,棉布成为大商帮经营的仅次于粮、盐的第三商品。但棉纺织这个引发现代化最重要的产业,到19世纪后叶才逐渐从小农经济中分离出来,工场手工业也在此后有巨大发展,在我国二元经济的发展中做出重要贡献。

——吴承明《中国的现代化:市场与社会》

(1)据材料一,概括中国古代与之相对应的经济形态的基本特点。

(2)据材料二分析当时秦国呈现了怎样的人地矛盾?商鞅是如何解决这对矛盾的?

(3)材料三描述的是我国古代哪一时期何种经济现象?根据材料指出这一现象出现的原因。

(4)根据材料四并结合所学知识,概括指出中国工场手工业发展迟缓的原因。

材料一 巴格达城的码头,有好几英里长,那里停停泊着几百艘各式各样的船只,有战和游艇,有中国大船……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料;从中亚细亚突厥人的地区运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。

——(美)菲利普·希提著,马坚译《阿拉伯通史》

材料二 1500年以前,阿拉伯和意大利商人在欧亚大陆从一个地区和另一地区之间贩运商品,主要是奢侈品——香料、丝绸、宝石和香精。到18世纪末,这种有限的奢侈品贸易由于新的、大宗生活必需品交易的扩大而转变为大规模贸易。跨大西洋贸易的规模尤为如此,因为美洲种植园为供应欧洲,先生产了大量烟草和蔗糖,以后又生产了大量咖啡、棉花及其他商品。他们还必须输入劳动力,从而导致了繁荣一时的三角贸易:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属产品运到非洲,非洲的奴隶运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银给运到欧洲。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 18世纪,英国兴起技术革新和产业重组的浪潮。工业革命由此展开,不仅在空间上逐渐扩散,而且波澜起伏、连续不断。工业革命造成了人类社会的大转型,改变了整个世界。

——岳麓书社《历史》必修Ⅱ·经济成长历程

材料四 曼彻斯特,1760至1830年,居民从17000人增加到180000人,变成了第一个典型的工业城市,同时也带来了不少问题:来自农村的人迄今生活和劳动在“自然节奏”之中;现在“自然节奏”变成了工厂的“人为节奏”。很多人很难或根本就无法适应这种情况,从而就产生了失业和社会灾难……空气和用水都受到严重的污染,那是工厂的烟囱没有任何保护措施而随意排放着烟尘。法国学者亚力克西·托克维尔访问曼彻斯特以后写道:“文明创造了它的奇迹,而文明了的人却几乎变成了野兽。”

——摘编自【德】曼弗雷德·马伊著《一口气读完世界历史》

(1)结合材料一并结合所学知识,说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括从1500年以前到18世纪末世界贸易呈现的新变化并分析其原因。

(3)根据材料三、四并结合所学知识,第一次工业革命的主要标志是什么并说明工业革命给资本主义国家经济和社会带来的影响。

(4)综合上述材料,概括资本主义世界市场形成过程。

材料一 两位陛下(指西班牙国王和王后)决定派我,克里斯托夫.哥伦布前往印度,以熟悉它的国土、人民和君王,了解他们的风俗习惯并带回如何能使他们皈依我国神圣宗教的经验,便不走通常的东行陆路,而走向西的海路。这条路,据我们所知,迄今尚无人走过。

一摘编自 《哥伦布航海日志》

(1)根据材料一,指出哥伦布“前往印度”的目的。

材料二 陛下可以统治.....人们可在这里获得黄金..但我以为陛下最好不采用掳掠的方式去取得黄金。如若采用公平交易的方式,则诽谤和污蔑便可避免。如此,所有的黄金便会万无一失地源源进入陛下的财库。

——摘自《哥伦布致西班牙国王和王后书(1503 年)》

(2)你怎么认识材料二中的“公平交易”?

材料三 即使哥伦布没有发现美洲大陆, 达·伽马没有绕好望角航行,在以后的几十年中其他人也会这么做。总之,西方社会已达到起飞点,即将起飞;而它一旦起飞,必将扫清海路,不可阻挡地向全球扩张。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史一 1500年以前的世界》

(3)材料三的作者是如何看待新航路的开辟?

材料四

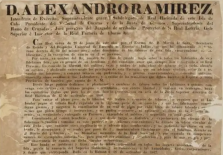

西班牙国王发给哥伦布的授权书

材料五 20 世纪的史学家主张将所有史料分为原始史料和转手史料两种.……所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。所谓转手史料,为史学家或编年家论述彼等所未及亲见的事件,仅凭传闻或直接或间接的参稽原始史料而来。

——杜维运《史学方法论》

(4)根据材料五的观点,前四项材料中,哪些属于原始史料?

材料一 欧洲人随身带来的病菌乃是他们最强大的征服武器。他们在新世界横扫一切,因为当地居民对欧洲人带来的病菌无免疫力。……在加勒比海地区,几乎所有的土著部落居民在不到50年的时间里被扫荡殆尽。在大陆上,病菌的传播比科特斯和皮萨罗率领的远征军进展得更快更远,也更有毁灭性。科特斯和皮萨罗发现,他们带到沿海的天花赶在他们之前传到内地。他们带来的新植物种子和动物则以较慢的速度传播着他们的危害。

——弗兰克·柏林《白银资本》

材料二 17—18世纪,围绕大西洋的广阔海洋形成了著名的“三角贸易”,贸易的基本模式是欧洲人用非洲贩运的奴隶在美洲开采金银(特别是白银),然后用于换取来自东方的商品,如瓷器、棉织品、丝织品、茶叶、香料、糖等。……三角贸易的最终目的就是获取东方的商品,它与欧亚大陆古老的丝绸之路连接的贸易区有着非常紧密的联系……其实,谁是“三角贸易”的中心并不重要,重要的是涵盖了欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲的全球市场在17世纪建立起来了。

——摘编自宋李健《工业革命为什么发生在18世纪的英国》

结合所学知识,回答下列问题:

(1)根据材料一,概括欧洲殖民扩张对美洲的危害。

(2)根据材料一、二,说明“三角贸易”兴起的原因,并结合所学知识分析“三角贸易”在全球贸易体系中的意义。

【近代崛起】

材料一 19世纪欧洲对世界的支配不仅建立在欧洲工业革命和科学革命的基础上,也建立在欧洲政治革命的基础上……欧洲的霸权不仅在政治领域……以大殖民帝国的形式……表现得很明显,而且在经济和文化领域也表现得很明显……

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)进入近代以后,欧洲文明强势崛起,猛烈扩张,屹立于世界历史的中心舞台。试说明17至19世纪初欧洲资本主义能够强势崛起的条件。

【战争之端】

材料二 1914年,欧洲……陷入一场令人备受折磨的致命战争,战争消耗掉欧洲大量的财富,夺去数以万计的欧洲年轻人的生命……

——(美)帕尔默《现代世界史》

(2)材料二中“令人备受折磨的致命战争”指的是什么?依据材料二指出,这场战争给欧洲带来哪些巨大灾难?

【联合之路】

材料三 长达六年的战争结束时,德、意战败国几乎成了一片废墟,国内经济百废待举;英、法等战胜国“赢得了战争,输尽了财富”,实力大为削弱(战后)欧洲传统的国际地位一落千丈,无论是战胜国还是战败国,都沦为二、三流国家,美、苏以欧洲为主战场的“冷战”,更使欧洲人民终于意识到再也不能发生欧洲人打欧洲人的战争了。

——摘自普通高中教科书《历史必修11》

(3)依据材料三,指出欧洲国家走向联合的原因是什么?为实现这一梦想,欧洲人在20世纪60年代和90年代分别采取了怎样的举措?

【历史启迪】

(4)综合材料二、三,你从欧洲发展的历史中得到的启示是什么?

材料一 大工业建立了由欧美洲的发现所准备好的世界市场,……资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费……它使未开化的国家从属于文明的国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方。

——马克思《共产党宣言》1848年

材料二 1941年,美国参加第二次世界大战后不久,负责国际事务的美国财政部官员怀特,就开始构思旨在恢复国际货币稳定的计划。他认为,世界经济应该建立在国家间合作的基础上的竞争。而不是霸权或者闭关锁国,这就是怀特计划,它的真实意图是以建立美国为中心的世界经济体系

——《普通高中课程标准实验教科书·历史必修②》

材料三 20世纪90年代以来全球对外直接投资比80年代初增加了两倍。其中,80%集中在发展中国家,在这个方面跨国公司起着重要作用。…….它们控制着国际投资的90%,世界生产的40%,出口总额的三分之二和技术转让的三分之一。现在它们越来越重视就地生产和销售,全世界生产和销售仅有20%是在国内进行。

——孙颖、黄光耀《世界当代史》

(1)依据材料一,指出世界市场形成的主要原因。中国何时被迫卷入资本主义世界市场。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出美国根据怀特计划建立的世界货币体系和两大国际组织分别是什么?

(3)材料三反映了什么趋势?中国应该怎样应对这种趋势?

材料一 随着大规模的海外掠夺及世界市场的开拓,17世纪法国重商主义产生,拿破仑帝国时期仍被采用,并出现了新的方式即大陆封锁。一百多年中英法两国商业战争和彼此之间的封锁、贸易禁运等,就像两国之间的正常联系一样。1805年,法西联合舰队同英国海军舰队在特拉法加海角激战,法西联合舰队几乎全军覆灭。这样,英吉利海峡终于成为法军不可逾越的“山巅”。1806-1807年,第四次反法同盟被击败,拿破仑几乎控制了整个欧洲大陆,惟独英国本土没有受到拿破仑的直接打击。1806和1807年拿破仑颁布敕令,开始对英国实行“大陆封锁政策”。

——摘编自周明圣朱兆伟雨杉《拿破仑大陆封锁政策探源》

材料二 “大陆封锁”实行之初,英国贸易被从欧洲大陆排挤出去,从而为法国的工业发展创造了一定条件。但这种在“保护屏障”后面的发展是局部的、暂时的。封锁实施后,英国以反封锁对抗,使法国失去了广大的海外市场,大量出口商品的积压,断绝了由英国输入的工业原料、新技术、新机器的机会,压抑了刚刚起步的工业革命。殖民地货物因无法进入欧洲市场而价格扶摇直上,严重影响了欧洲大陆各国人民的生活。各国以对走私的宽容和对封锁禁令的敷衍来进行对抗,沙皇对殖民地(包括英国殖民地)的商品敞开了大门,大量的英国货物涌入俄国,并转销欧洲大陆,法俄矛盾激化,爆发了1812年的战争,拿破仑惨败。战争惨败不仅宣告了背离经济全球化的大陆封锁政策的破产,也成了“西方普遍起义反拿破仑统治的信号”。

——摘编自伏广存《背离经济全球化的深刻教训——析拿破仑大陆封锁政策的失败原因》

(1)据材料一,结合所学知识,概括拿破仑“大陆封锁政策”实行的背景。

(2)据材料二,结合所学知识,分析拿破仑“大陆封锁政策”产生的影响。