阅读下列材料,回答问题。

材料一

唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、祆教、拜火教也在唐朝得到尊重。外国人还可以通过科举考试在唐朝入仕为官。据韩愈记载,“岭之南,其州七千……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、稀世之珍,溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

材料二

在毛泽东的治国理念中,对外开放只是其中微不足道的一部分,且开放只是偏向于苏联和东欧国家“一边倒”的开放,一旦国家间关系出现变化时,就马上进行封闭和收缩。中苏关系破裂时,中国对苏联和东欧国家的开放局面就消失了。在“文革”期间,毛泽东甚至以“独立自主、自力更生”为名,把一切对外开放的交流活动都与资本主义、帝国主义划上等号,一度完全停止对外技术引进和资金交流。1969年中苏边境冲突后,中国开始向西方开放。

——摘编自卢昌军《邓小平与毛泽东对外开放思想比较研究》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐朝对外开放的表现,并指出唐朝对外开放形成的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪五六十年代中国对外开放的特点,并分析该特点形成的主要原因。

相似题推荐

毛泽东在1949年宣布他的外交政策:中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。骑墙是不行的,第三条道路是没有的。推出这一政策不仅有意识形态的共性,也有实际的考虑:新生的人民共和国需要依靠苏联的援助和保护,以防止像布尔什维克革命后发生在西伯利亚的那种西方列强的干预。因此,毛泽东在1949年掌权后不久,就前往苏联寻求一项友好同盟条约——这是他平生第一次出国。“莫斯科-北京轴心”正式缔结于1950年2月14日,成为中华人民共和国最初十年大部分时间里对外政策的基石。史太林(斯大林)给予毛泽东一项军事同盟和三亿美元的贷款,并答应派遣专家帮助中国进行工业化和军事现代化。

——徐中约《中国近代史》

(1)依据材料结合所学,简述建国初期中国实施的外交政策及其原因,并分析其影响。

1952年下半年到1953年春、夏,粮食购销紧张。用什么办法解决粮食购销问题,成为困扰当时国家领导人的一个严重问题。陈云在比较了各种方案后说:“如果继续采取自由买卖的办法,我看中央人民政府就要天天做‘叫花子’,天天过‘年三十’。”他认为“只能实行第一种……其他办法都不行”,因为不这样做,“只有把外汇都用进口粮食,那么办,就没有钱买机器设备,我们就不会建设了,工业也不要搞了”。

——杨德才《中国经济史新论》

(2)依据材料结合所学,你认为之后国家对粮食及农业采取了什么政策,有何影响?

【推荐2】“史论结合”是历史学习的一项重要能力。它要求以史料为依托,对历史重大现象、重大发展变化形成一定的认识。它不仅要求考生回答史实,还要把史实与结论之间的关系阐释清楚。做到论从史出,史论之间的关系一致。阅读材料并回答相关问题。

材料一太平洋战争爆发不久,1942年《纽约时报》在一篇社论中满怀希望地说,尽管美国最初遭受了损失,但它决不是孤立的,“我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助”。长期以来一直备受美国蔑视和施舍的中国人迎来了最佳时光。

新中国成立后,中国在美国的形象也进入了一个新的历史时期——“敌人、恐怖”成了中国的代名词。

——摘编自王立新《试论美国人中国观的演变》

材料二美国历史学家小阿瑟·施莱辛格曾这样评价尼克松—基辛格外交思想:“这对奇特的搭档使美国的外交政策甩掉了包袱,冲出了禁区,使全国的视线从意识形态转向了地缘政治,并且调整了美国政策以适应国际关系结构中的深刻变化。”

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪四十到五六十年代“美国人中国观”演变的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识指出这一时期,美国对中国外交政策演变的标志性事件。

材料 新中国成立伊始,为增进中外之间的了解和联系,中国积极参加了各种国际展览活动。从1951年至1957年,中国共参加了20多次国际博览会以及多次大型国际展览会,以下为中国这一时期参加重要国际展览活动的概况:

1951年布拉格国际博览会:捷克斯洛伐克作家联盟机关报《人民报》在一篇文章中说:“我们从博览会中所了解到的,是一个解放了的而且正在建设中的中国。这是一个伟大民族的伟大国家,是我们的和平阵营中的同志。”

1953年印度尼西亚国际博览会:在博览会期间,参观中国馆的人数达到五十万以上,是博览会举办过程中观众参观最多的展馆。中国馆展示了新中国建设的伟大成就,鼓舞了广大侨胞,使他们“感到无限亲切和自豪”。

1956年巴黎国际博览会:在博览会举行期间,有八十万观众参观了中国馆。在最后两天,平均每分钟有一百八十人涌入中国馆。一位参观者写道:“看见这一切,是多么使人高兴!我们希望建立中法之间的关系和友谊。”

1957年卡萨布兰卡国际博览会:《卡萨布兰卡人报》的报道称:“在我们看来,中国馆至少是博览会中最令人惊异的馆之一。因为它展示了五千年来的文明和生产方面现代化装备的光辉进步。而且并未因这种进步而失去几千年来世代留传下来的艺术风格。”

——摘编自夏松涛《1951-1957年新中国参加国际展览活动的形象探析》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国在以上国际展览中从哪些方面进行了展示。

(2)根据材料并结合所学知识,说明参加国际展览对新中国国家和社会建设的意义。

材料一 孔子强调“学而不厌”,反对“饱食终日,无所用心”。孔子强调自立自强,“君子求诸己,小人求诸人”。孔子在立己的同时,注重立人,“夫仁者,已欲立而立人,已欲达而达人”。孔子奔走于各国,传播自己的学说和主张,明知不可为而为之。即使到了晚年,孔子仍然勤做不息,整理六经,办私塾,广授门徒。

——摘编自郭继文《自强不息:中国传统文化的优秀基因研究》

材料二

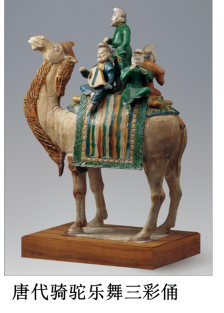

① 骆驼昂首挺立、高大英武,载数名胡、汉男子,一胡人跳舞,其余持琵琶等胡乐围坐演奏,神情生动。 | ②李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约唐代骑驼乐舞三彩俑皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。 ——向达《唐代长安与西域文明》 |

材料三

邓世昌 |

谭嗣同 |

林觉民 |

| 1894年9月17日黄海海战中,邓世昌指挥致远舰官兵英勇奋战,最终与舰同沉,壮烈殉国。 | 1898年,戊戌变法失败后,谭嗣同认为“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始”。他被捕后从容就义。 | 1911年,林觉民在黄花岗起义前写下绝笔《与妻书》:“汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。”在起义中,他身先士卒,英勇牺牲。 |

材料四

| 第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神(部分) | 精神内涵 |

| 井冈山精神 | 坚定信念、艰苦奋斗,实事求是、敢闯新路,依靠群众、勇于胜利 |

| 抗战精神 | 天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀;视死如归、宁死不屈的民族气节;不畏强暴、血战到底的英雄气概;百折不挠、坚忍不拔的必胜信念 |

| “两弹一星”精神 | 热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀 |

| 特区精神 | 敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干 |

——据新华社2020年9月29日《中国共产党人精神谱系第一批伟大精神正式发布》等制

(1)材料一反映了孔子的哪些优良品质?结合所学,简要概括孔子的主要贡献。

(2)阅读材料二,分别指出①②的史料类型,并概括材料反映的唐朝的精神风貌。

(3)依据材料三,概括以上历史人物表现出的家国情怀。结合所学分析其产生的时代背景。

(4)阅读材料四,任选一种精神,结合时代背景和具体实践,谈谈你对这一精神的认识。

材料 唐朝在对外关系上,实行友好开放的政策,从政治、经济、文化等各方面鼓励对外交往。唐朝政府设置鸿胪寺接待各国使节、宾客,在不少地方设商馆以招待外商,设互市监、市舶司掌管对外贸易。周边邻国纷纷遣使建交并进行正常的商业贸易,当时与唐朝通使交好的国家有七十多个,中外贸易广泛开展,唐都长安外商云集,成为亚洲各国经济文化交流中心,成为国际性大都市。景教、摩尼教、伊斯兰教传入中国,唐政府下令保护,绝不盲目排外。在此背景下,大量外来的音乐、舞蹈、绘画等艺术形式传入,唐朝兼收并蓄,积极地借鉴吸收。唐朝前期出现了“九夷重译,相望于道”的盛况,来自不同国家和民族的使者、学者和商人频繁交往,大大加强了中国和各国间的相互了解和人民之间的深厚情谊,也使唐朝得以在世界上处于领先地位。

——摘编自徐敏《唐前期的改革和兴盛》

根据材料,概括唐朝对外政策的特点,并结合所学知识分析其影响。

材料一 伴随这阵阵悦耳的驼铃和漫天的黄沙,葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡桃、胡葱等作物来到中国,葡萄和石榴的引种最为典型。葡萄最早为古埃及人栽培,后来被传到地中海沿岸。《史记》中“葡萄”写作“蒲陶”,就是希腊文Botrus的音译。当时中国不仅引进葡萄,还带来了葡萄酿酒技术。石榴原产于波斯,中亚、南亚、西亚也都有悠久的栽种历史。古代波斯的女神阿娜希塔、西传地希腊的赫拉女神、南传地古印度的鬼子母神诃梨帝,都把石榴作为自己的圣物,而她们又都是生育女神。

——摘编自李兰芳《地图上的中国史》

材料二 两汉魏晋时期,中亚地区小国林立。随着两汉政府同匈奴战争的胜利,中原王朝的势力和影响也逐渐渗透西域,大宛、康居和大月氏等国与中原王朝关系趋于热络。南北朝时期,中原形势发生重大变化,西亚萨珊波斯在公元3世纪兴起后,导致贵霜帝国逐渐衰落。隋唐时期,随着中国国力强盛,与中亚的联系进一步加强,唐朝在中亚设立羁縻府州。中亚粟特地区正式出现的安、康、米等昭武九姓国家也频繁与中原王朝发生联系,嗣后因阿拉伯人向中亚扩张,及唐王朝与阿拉伯的势力在中亚交锋,这种联系更加密切。安史之乱后,唐王朝无力西顾,逐渐丧失对中亚的控制。

——摘编自张国刚《中西文化关系通史》

材料三

(2)根据材料二,概括汉唐时期西域地区国家发展的特点。结合所学,简述当时欧亚游牧部落大迁徙的历史影响。

(3)阅读材料三,唐代对外交通线路在东西方交流过程中发挥着极其重要的作用,基于其作用的不同理解往往被冠以多种称呼。请结合所学知识,为唐代对外交通线拟定一个称呼,并运用具体史实,予以论述。(要求:以“ 交流之路”为称呼,简洁明了;以拟定的称呼为题,论证充分,史实准确,表述清晰,字数控制在200-300。)

材料一 第二次世界大战后,美、苏两国从战时合作走向了战后对抗。国际关系的变动,给中共对外政策提出了一个新的课题:如何在美苏对峙的环境中选择最有利于中国革命的策略?起初,针对美苏转向对抗的形势,中共并不打算偏就哪一方,而是想独立自主地奉行对外政策。但是,作为两大阵营的领导国,美国和苏联都想尽可能使中国这个地域、人口大国加入到各自的队伍中来,这在客观上使得中国很难中立,必须得明确自己的立场。后来,随着美、苏两国对待国共内战和新中国的态度的变化、新中国经济建设的需要,新中国不得不放弃中立的可能,在外交上旗帜鲜明地站在社会主义阵营一边。

——摘编自张秀华《关于“一边倒”外交政策》

材料二 中苏结盟在很大程度上影响了中国介入朝鲜战争,而对越战争之前最重大的事件就是中美建交。朝鲜战争与中国对越战争的一个共同点是中国与苏、美两个超级大国建立某种形式的联盟关系。两次结盟使中国的国家安全战略、国家发展战略、国家对外关系战略高度统一,实现了三者的良性发展。冷战时期中国同苏、美的两次结盟行为及其背后反映出的思维方式的影响是长远的、全面的。

——摘编自牛军《冷战时期中国对外三次战略决策及影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析新中国成立后在外交上推行“一边倒”战略的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概要论述冷战时期中国同苏、美的两次结盟行为所产生的战略影响。

材料一 50年前,在东西方冷战正酣的大背景下,毛泽东主席和戴高乐将军以超凡的战略眼光,毅然作出中法全面建交的历史性决策,在中法之间同时也在中国同西方世界之间打开了相互认知和交往的大门。

中国和法国都是有着独特文明的古老国度。以黄河长江和卢瓦尔—罗讷水系为母亲河的两个伟大民族,都曾经长期引领各自所在地区的文明发展进程。老子、孔子、墨子、孟子、庄子等中国诸子百家学说至今仍然具有世界性的文化意义,声名远扬的法国思想家们为全人类提供了宝贵精神财富。

——习近平在中法建交50周年纪念大会上的讲话2014年3月27日

(1)根据材料一和所学知识,分析中法建交的国际背景。

(2)春秋时期,孔子在调解和谐社会人际关系提出了哪些主张?17、18世纪的欧洲,启蒙思想家为构建公平和法治的社会,提出了一系列构想,其主要理论成果有哪些?

材料二 因为中华人民共和国政府没有作出“接受国际义务”的诺言,美国政府暂时不能决定承认中华人民共和国。……(对于二战后的时局)保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中说:“一个国家,不在美国领导的阵营内,便在苏联的阵营内,任何中间道路的幻想都是不明智的。”美苏对抗的格局使中国没有中间道路可以选择。

——谢益显《中国当代外交史》

(3)根据材料二,指出美国不承认新中国的借口。结合所学知识指出当时中国的外交选择,分析影响此时两国关系的主要因素。

材料三 中国驻美国大使崔天凯出席“第六届中美危机规避与合作对话”开幕式时,就中美新型大国关系发表主旨演讲。他谈到,面对新形势、新挑战,中美两国领导人高瞻远瞩,提出共同构建中美新型大国关系(相互尊重、互利共赢为核心),确立了双方努力的方向和目标。……当今世界,各国日益相互依存,国与国之间的关系不再是“零和”关系。19世纪的方法解决不了21世纪的问题。构建21世纪的国际秩序,不能紧抱冷战遗产和思维不放,否则就是在制造而非清除障碍。新的形势呼唤新的国际关系模式。……中美两国在国际安全、防扩散、反恐、朝鲜半岛局势、伊朗核、全球经济治理、气候变化、跨国犯罪、疾病防治、基础设施建设等广泛领域开展了卓有成效的合作。

——人民网华盛顿2014年4月10日电

(4)根据材料三和所学知识,分析中美构建新型大国关系面对的新形势、新挑战指的是什么?为什么说“19世纪的方法解决不了21世纪的问题”?

材料一 1839年,林则徐作为钦差大臣赴粤禁烟后,组织人摘译瑞士国际法专家滑达尔的著作《各国律例》,摘译部分最初编入《四洲志》后由魏源籍入《海国图志》。组织翻译滑达尔的《各国律例》标志着林则徐对国际法的认知程度有了质的变化,至少表明林则徐已经意识到西方国际法与一般“夷情”不同,堪为“制夷”工具而加以利用。

林则徐能够在当时历史条件下,冲破“夷夏大防”的传统世俗观念,大胆引进、研究西方国际法,实为开启近代中国学习西方之端的重要举措。因此有学者认为林则徐是将近代国际法引入中国第一人。

——摘编自唐立鹏《林则徐对西方国际法的引进及运用》

材料二 约之专为通商者,本可随时更改,以求两益,非一成不变者也。税项通例,皆由本国自定,客虽强悍,不得侵主权而增减者也。宜明告各国云:某年之约不便于吾民,约期满时应即停止。某货之税不合于吾例,约期满时应即重议。

——摘自郑观应《易言》

材料三 日本发动九一八事变后不久,蒋介石对国民发表演讲,说“此时国际舆论,已共认日本为无理,我国民必须上下一致,先以公理对强权,以和平对野蛮,忍痛含愤,暂取逆来顺受态度,以待国际公理之判断。”

——摘自李云汉《九一八事变史料》

(1)根据材料一指出林则徐主持编译国际法的原因及积极影响,现在学界主流的观点认为源自西方的国际法被正式介绍到中国是在洋务运动时期,请结合所学知识说明其标志性事件。(2)阅读材料二,概括其核心思想。结合所学回答鸦片战争开始后中国与列强协定关税恶例以及随后对之强化的不平等条约的名称。中国真正收回关税自主权是在新中国成立后,它体现了毛泽东在1949年上半年提出的哪一条外交方针?

(3)结合材料三和所学知识回答,面对日本的侵略,国民政府采取的对策,代表“国际公理”的组织给出了怎样的解决方案,结果怎样?