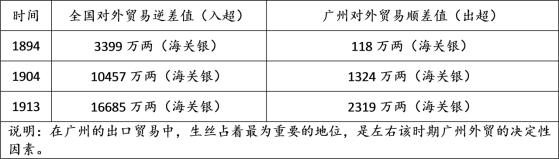

材料一 《清末民初广州与全国对外贸易形势对照表》

材料二 1872年,华侨商人陈启源创建了第一家机器缫丝厂,一时“四邻缫丝之家竞相效仿”。1881年,两广总督张之洞在广州设广东机器缫丝局,倡导机器缫丝。此后新式缫丝工业发展迅速,成为这一时期广州地区的重要经济支柱。

随着生丝出口的增加,广州地区农民普遍植桑育蚕,蚕业收入成为当地农民最主要的经济收入。生丝的集散地也因此形成,各地运丝至广州卖与各丝庄,再由丝庄卖与洋行出口。同时,相关机器制造工业获得发展,“蒸汽丝厂所用各种器具,多属本土制造”。

19世纪末20世纪初,国际丝市对生丝的品质、款式提出新的要求,日本丝厂按照世界最大的用丝国——美国之请求,改进生产工艺,大受美商称许。广州丝商昧于国际市场行情,欲以价格低廉取胜于人。至20世纪20年代人造丝兴起,进一步打击了粤丝的出口,当地丝业至此遂走向衰落。自30年代起广州的出超外贸已日呈危机,40年代终于由出超转向入超。

——以上两则材料均摘编自杨瑞贞《清末广州外贸与地区经济》

(1)根据材料一,指出这一时期广州与全国外贸形势的不同特征,并结合材料二和所学知识分析其形成原因。

(2)结合上述材料和所学知识,说明“外贸与地区经济之间的关系”。从“广州丝业走向衰落”的历史现象中,你得出哪些历史认识?

相似题推荐

材料一 《闽海关十年报告(1892—1901年)》载:“福州周围农村生产很多马铃薯,运往香港和新加坡售卖。但是在35年前,当地很难买到马铃薯,外国人餐桌上的马铃薯要从澳门或者汕头运进来。” 到20世纪20年代,“栽种马铃薯已经越来越普遍了,并且获利颇佳”。

材料二 福建沿海平原盛产蔗糖……商人施景辉等人集股20万元,在……闽侯尚干乡办起了“华兴机器制糖公司”。该公司以高价采购甘蔗,“各乡闻风而起,遂多种蔗,即以新洲而论,所种视往年增三分之一,各乡略同”。

材料三 19世纪末,以福州为中心的机坊为数约500家,散布在福州市内及附近各村,……大机坊备有布机30部,年产量1万匹;小机坊也备有数部,年产量500匹。他们接受布庄行的委托而织制,庄行将原料棉纱分送给各机场织制,制成的布再由染场收回,贴上本庄招牌出卖。这些新兴的农家手工业从属于近代工商业资本的厂商、行号。农民或自置织机,或从厂商处租机,并领取原料,织成后交给厂商,论件给资。

——以上材料均选自林星:《近代东南沿海通商口岸城市城乡关系的透视》

依据材料,解读开埠通商后福州周边农村经济的变化。

【推荐2】阅读材料,回答下列问题。

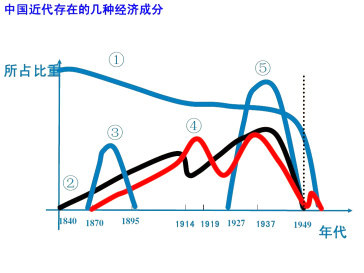

经济结构的变动通常表现为所有制结构、产业结构等的调整。阅读以下材料回答问题:

材料一:

图1:古代中国农村的家庭纺织 图2:19世纪后期经营洋布的商铺

材料二:

材料三:荣毅仁,从20世纪30年代起即投身于民族工业,成为中国拥有20多家纺织、印染、面粉和机械工厂的荣氏企业代表。新中国建立前后的许多重要时刻,荣毅仁都对国家作出了重大贡献;让申新各厂的纱锭迅速转动起来支援国民经济的恢复;抗美援朝时积极捐献飞机、大炮支援前线……1957年1月初,时任国务院副总理兼上海市市长的陈毅,受毛主席委托专程到上海为荣毅仁“助选”,他也顺应民心当选为上海市副市长。国门开放之初,荣毅仁创办“中信”公司,被邓小平称为“中国对外开放的窗口”。荣毅仁利用自己的影响力,通过海外亲友的帮助,为我国利用外资、引进先进技术和设备,做了大量工作。

材料四:家庭承包责任制被广泛推广,受到广大人民的欢迎,人民的生产积极性被迅速提高。……1982年到1986年,党中央相继提高了农副产品收购价,减免农业税,发展多种经营,发展乡镇企业,转移了农村剩余劳动力,激活了长期被压抑的农村生产力。

1982年《宪法》废除人民公社,重建乡村基层治理体系。……“1998年通过的新的《村民委员会组织法》对此再次予以确认。

请回答:

(1)读材料一图片,回答材料一图一反映了中国传统经济的何种特征?图2反映的现象对图1中的经济结构有何影响?

(2)读材料二图片请列出材料二中的五种经济成分?

(3)荣毅仁的企业发展中,在不同的阶段他可以巧妙地利用哪些有利的条件?

(4)据材料四,概括农村改革的主要内容。

材料 据记载,从17世纪起,江南地区一直使用多锭纺车技术,18世纪晚期,人力纺纱机在松江地区得到广泛使用,流动轧花人为农户轧花、梳棉等。家庭棉纺织作业成为妇女的工作。有记载表明,一个女孩需要花4年时间才能娴于纺纱和织布。18世纪晚期和19世纪初,乡村专于纺纱,城镇专于织布。布号或布行控制着松江大部分棉纺织业生产,并将其发展成为一种高度商业化的经济活动。松江地区的棉纺织业呈现一派繁荣景象。然而,1840年以后的60多年中,松江连同江南的其他地区经受了一系列的外国侵略和中国历史上最具破坏性的内战,内战期间,江南地区损失了一半的人口。这一时期还经历了气候变迁的逆转,包括气温的骤降、夏雨淫霖以及时常爆发的洪水,破坏了棉花的种植。值得注意的是,1846年,江南学者包世臣已指出:“松、太利在梭布……近来洋布盛行价止梭布三之一,梭布势必减滞。”

——摘编自李伯重《“过密化”与中国棉纺织业生产》

材料二 1787年,英国原棉消费增加到2200万英镑,棉纺织业成为雇佣人数与产品价值仅次于毛纺织业的第二大产业部门,消耗的大部分纤维都是使用机器清洁、梳理、纺织的。半个世纪以后,原棉消费量增加到3.66亿英镑;按产品价值、资本投资以及雇佣人员计算,棉纺织业成为英国最重要的工业部门;几乎所有的棉纺业雇员都在按工厂制度组织的制造厂中就业。棉纱的价格已经下降到以前价格的1/20左右,而且最便宜的印度劳动力无论在质量上还是在数量上,都无法与兰开夏的骡机和画眉乌织机进行竞争。英国的棉纺织品畅销到世界各地,出口值比国内消费量大1/3以上。棉纺织工厂是英国工业实力的象征,同时也造就了庞大的工业无产阶级。

——摘编自波斯坦主编《剑桥欧洲经济史》(第六卷)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国棉纺织业发展的特点及背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国棉纺织业发展前途不同的原因。