1 . 阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

士之特立独行,适于义而已,不顾人之是非,皆豪杰之士,信道笃而自知明者也。若伯夷者,穷天地亘万世而不顾者也。昭乎日月不足为明,崒乎泰山不足为高,巍乎天地不足为容也。当殷之亡、周之兴,微子贤也,抱祭器而去之。武王、周公圣也,

(选自韩愈《伯夷颂》,有删改)

材料二:

事有出于千世之前,圣贤辩之甚详而明,然后世不深考之,因以偏见独识,既失其本,而学士大夫共守之不为变者,盖有之矣,伯夷是也。夫伯夷,古之论有孔子、孟子焉。以孔、孟之可信而又辩之反复不一,是愈可信也。孔、孟皆以伯夷遭纣之恶,不念以怨,不忍事之,以求其仁,饿而避,不自降辱,以待天下之清,而号为圣人耳。然则司马迁以武王伐纣,伯夷

(选自王安石《伯夷》,有删改)

1.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。韩子A因之B亦为之C颂D以为E微二子F乱臣G贼子H接迹I于后世

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )| A.从,使跟随,与《鸿门宴》“沛公旦日从百余骑来见项王”中“从”字的意思相同。 |

| B.扣,牵住,拉住,与《赤壁赋》“扣舷而歌之”中“扣”字的意思不同。 |

| C.尤,最、甚,与《陈情表》“况臣孤苦,特为尤甚”中“尤”字的意思不同。 |

| D.趋,奔赴,与《六国论》“日削月割,以趋于亡”中“趋”字的意思不同。 |

| A.在韩愈看来,伯夷反对伐纣和耻食周粟之举,不仅是符合“义”的特立独行,更是深明君臣大义的臣下对“道”统的崇奉和维护。 |

| B.韩愈将伯夷与微子对比,盛赞伯夷是天地之间、古往今来最不顾世俗非难的人,他的精神与日月、泰山、天地相比而丝毫不逊色。 |

| C.王安石此文,针对《史记》及韩愈《伯夷颂》有关伯夷的记述和评论展开辩驳,体现了王安石不盲从权威、不苟顺流俗的理性精神。 |

| D.王安石认为,伯夷是姜太公一类的人物,不满商纣暴政又德高望重,如果活到武王时期并辅佐他,其功劳成就将完全不逊于姜太公。 |

(1)天下宗周而耻之,义不食周粟,而为《采薇》之歌。

(2)是武王一奋,太公相之,遂出元元于涂炭之中。

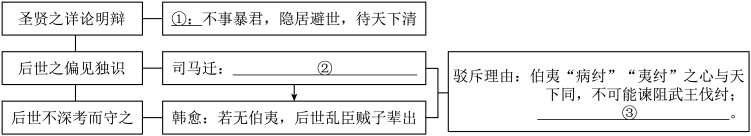

5.下图是材料二的思维导图,请补充完成横线处的空缺内容。

2 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

越山西南高而下倾于海,故天目于浙江之山最高,然仅与新安之平地等。自浙望之,新安盖出万山之上云。故新安,山郡也。

唐广明之乱,都使程沄集众为保,营于其外,子孙遂居之。新安之程,蔓衍诸邑,皆祖梁忠壮公。而都使实始居汊口。其显者,为宋端明殿学士珌。而若庸师事饶仲元,其后吴幼清、程钜夫皆出其门,

程君元成汝玉,都使之后也。故为《汊口志》,志其方物地俗与丘陵坟墓。汝玉之所存,可谓厚矣。盖君子之不忘乎乡,而后能及于天下也。噫!今名都大邑,尚犹恨纪载之轶,汊口一乡,汝玉之能为其山水增重也如此,则文献之于世,其可少乎哉?

(归有光《汊口志序》节选,选自《古文辞类纂》)

材料二:

太行之

愿之言曰:“……穷居而野处,升高而望远,坐茂树以终日,濯清泉以自洁。采于山,美可茹;钓于水,鲜可食。起居无时,惟适之安。与其有誉于前,孰若无毁于其后;与其有乐于身,孰若无忧于其心。车服不维,刀锯不加,理乱不知,

(节选自韩愈《送李愿归盘谷序》)

1.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请将相应位置的答案标号填写在答卷上。州邑A乡B聚C皆D依E山F为G坞H而I山惟黄山J为K大L大M鄣N山O次之

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.鄣郡,与《过秦论》中“以为桂林、象郡”的“桂林”“象郡”一样,均指秦设置的郡县。 |

| B.学者,求学的人,与《师说》中“古之学者必有师”的“学者”意思相同。 |

| C.阳,向日为阳,指山的南面或水的北面,文中“太行之阳”指的就是太行山的南面。 |

| D.黜陟,罢免官职。文中“理乱不知,黜陟不闻”指李愿不关心社会和官场,安于隐居生活。 |

| A.新安地势高峻,山势蜿蜒延伸,新安程氏环绕多个邑镇。唐代时,程沄为避战乱率子孙在汊口定居,家族当中名声显扬的是宋朝的程珌。 |

| B.程汝玉是程沄的后人,归有光编写了《汊口志》,记录地方特产及人世风俗,并作序勉励晚生后学不忘家乡。 |

| C.李愿居住之地盘谷,得名的原因可能有两个:其一为此地盘绕在两山之间,其二为山谷位置幽僻而地势险阻,是隐者盘旋居住的地方。 |

| D.李愿在盘谷居住,吃食取于自然,生活随性而为,没有规定的作息时间,这样的生活让他远离了朝堂纷扰。 |

(1)故为《汊口志》,志其方物地俗与丘陵坟墓。汝玉之所存,可谓厚矣。

(2)与其有誉于前,孰若无毁于其后;与其有乐于身,孰若无忧于其心。

5.两篇文章都是序文,但写作目的却不相同,请简要概括。

3 . 阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

万章问曰:“人有言:‘至于禹而德衰,不传于贤而传于子。’有

孟子曰:“否,不然也。天

(取材于《孟子·万章上》)

材料二:

或问曰:“尧舜传诸贤,禹传

曰:“然则尧舜何以不忧后世?”曰:“舜如尧,尧传之;禹如舜,舜传之。得其人而传之,尧舜也;无其人,虑其患而不传者,禹也。舜不能以传禹,尧为不知人;禹不能以传子,舜为不知人。尧以传舜,为忧后世;禹以传子,为虑后世。”

曰:“禹之虑也则深矣,传之子而当不淑,则奈何?”曰:“时益以难理,传之人则争,未前定也;传之子则不争,前定也。前定虽不当贤,犹可以守法;不前定而不遇贤,则争且乱。天之生大圣也不数,其生大恶也亦不数。传诸人,得大圣,然后人莫敢争;传诸子,得大恶,然后人受其乱。禹之后四百年,然后得桀;亦四百年,然后得汤与伊尹。汤与伊尹不可待而传也。与其传不得圣人而争且乱,孰若传诸子,虽不得贤,犹可守法。”

曰:“孟子之所谓‘天与贤,则与贤;天与子,则与子’者,何也?”曰:“孟子之心,以为圣人不苟私于其子以害天下。求其说而不得,从而为之辞。”

(取材于韩愈《对禹问》)

【注】①启:禹的儿子。②丹朱:尧的长子。

1.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。历年A多B施泽于民久C启贤D能E敬承继禹之道。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )| A.诸,材料一中“有诸”与《齐桓晋文之事》“不识有诸”中的“诸”意义与用法相同,与材料二中“禹传诸子”中的“诸”不同。 |

| B.与,给予。与《离骚》“恐年岁之不吾与”和《烛之武退秦师》“失其所与,不知”中的“与”词义均不同。 |

| C.“舜荐禹于天”,是中国上古时期在位君主生前将统治权让给他人,以传贤为宗旨的民主选举首领的禅让制的体现。 |

| D.致,送达。与《孔雀东南飞》“何意致不厚”和《过秦论》“以致天下之士”中的“致”词义均不同。 |

| A.有人认为禹的时代道德衰败,禹把天下传给儿子而没有传给贤人,孟子认为传位给谁取决于上天的意愿。 |

| B.孟子认为,益辅助禹的时间短,给予百姓恩惠的时间也不长,他们的儿子贤明与否,非人力所能做到。 |

| C.有人认为禹的贤明不如尧、舜,韩愈认为尧、舜传位给贤明的禹,是想让禹找到可以统治天下的地方。 |

| D.材料一结合史实集中阐述观点,材料二主要借助问答形式逐层推进,以孟子难找合适解释自圆其说。 |

(1)朝觐讼狱者不之益而之启,曰:“吾君之子也。”

(2)禹之虑也则深矣,传之子而当不淑,则奈何?

5.对于禹传位给自己的儿子,孟子和韩愈都持肯定态度,但给出的理由不同。请用自己的话简要概括韩愈给出的理由。

4 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思

——节选自司马迁《报任安书》

材料二:

大凡物不得其平则鸣:草木之无声,风挠之鸣。水之无声,风荡之鸣。其跃也,或激之;其趋也,或梗之;其沸也,或炙之。金石之无声,或击之鸣。人之于言也亦然,有

——节选自韩愈《送孟东野序》

材料三:

予闻世谓诗人少达而多穷,夫岂然哉?

予友梅圣俞,年今五十,犹从辟书,为人之佐,郁其所蓄,不得奋见于事业。圣俞亦自以其不得志者,乐于诗而发之,故其平生所作,于诗尤多。奈何使其老不得志,而为穷者之诗,乃徒发于虫鱼物类,羁愁感叹之言。世徒喜其工,不知其穷之久而将老也!可不惜哉!

——节选自欧阳修《梅圣俞诗集序》

1.材料三画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。凡士之蕴A其所有B而不得C施于世者D多E喜自放F于山巅水涯之外G见虫鱼草木H风云鸟兽之状类

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.垂,指留传,与成语“功败垂成”和“永垂不朽”的“垂”词义均相同。 |

| B.不得已,指无可奈何、不得不如此,与现在所说的“不得已”意思相同。 |

| C.盖,句首发语词,此处指大概,另有“夫”也可作发语词,但通常不译。 |

| D.殆,表推测,指恐怕、可能,与“思而不学则殆”中的“殆”词义不同。 |

| A.司马迁认为古时候虽富贵但名字磨灭不传的人,多得数不清,只有那些卓异而不平常的人才在世上著称,如文王、孔子等人都是凭借立文而著称的。 |

| B.韩愈阐释了自然界发声的原理,不是物体本身会发出声音,而是受到外界的刺激,如草木和水本来都没有声音,因为风的摇动或震荡才发出声响。 |

| C.世间乐器种类繁多,但并不是每一种都“善鸣”,在韩愈看来,只有金、石、丝、竹、匏、土、革、木这八种乐器才是乐器中的“善鸣者”。 |

| D.欧阳修认为,好友梅圣俞因为在仕途上不得志,所以通过诗歌来发泄,可惜他到老也不得志,只能白白地借虫鱼等物抒发困窘愁闷的感叹。 |

(1)乐也者,郁于中而泄于外者也,择其善鸣者而假之鸣。

(2)年今五十,犹从辟书,为人之佐,郁其所蓄。

5.三人都在探讨诗文创作理论,其观点分别是什么?

5 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

原毁

韩愈

古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。重以周,故不怠;轻以约,故人乐为善。闻古之人有舜者,其为人也,仁义人也。求其所以为舜者,责于己曰:“彼,人也;予,人也。彼能是,而我乃不能是!”早夜以思,去其不如舜者,就其如舜者。闻古之人有周公者,其为人也,多才与艺人也。求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也;予,人也。彼能是,而我乃不能是!”早夜以思,去其不如周公者,就其如周公者。舜,大圣人也,后世无及焉;周公,大圣人也,后世无及焉。是人也,乃曰:“不如舜,不如周公,吾之

今之君子则不然。其责人也详,其待己也廉。详,故人难于为善;廉,故自取也少。己未有善,曰:“我善是,是亦足矣。”己未有能,曰:“我能是,是亦足矣。”外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎?其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足

虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。怠者不能修,而忌者畏人修。吾尝试之矣,尝试语于众曰:“某良士,某良士。”其应者,必其人之与也;不然,则其所疏远,不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必怒于言,懦者必怒于色矣。又尝语于众曰:“某非良士,某非良士。”其不应者,必其人之与也,不然,则其所疏远不与同其利者也,不然,则其畏也。不若是,强者必说于言,懦者必说于色矣。

将有作于上者,得吾说而存之,其

是故事A修而谤B兴C德高D而毁来E士之处F此世G而望H名誉之光道德之行难已!

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,正确的一项是( )

| A.原,文中是宽恕的意思,与“原庄宗之所以得天下”的“原”意思不同。 |

| B.病,文中是担心、忧虑的意思,与“今日病矣,予助苗长矣”的“病”意思不同。 |

| C.称,是称赞、赞扬的意思,与“其称文小而其指极大”的“称”意思不同。 |

| D.国家,古代把大夫的封地称国,诸侯的封地称为家,也以国家为国的通称。 |

| A.本文从“责已”“待人”两个方面进行古今对比,行文严肃而恳切,句式整齐有变化,语言生动形象,刻画入木三分。 |

| B.古代的君子要求别人“轻以约”,别人有一点优点和才能都得到了肯定,故而古代的一般人也乐于做好事。 |

| C.作者认为,如今的君子对自己的要求很少,自己没有优点和能耐却欺骗自己和别人,以致不能取得进步。 |

| D.当作者称赞或批评某人时,赞同或反对的是某人的朋友、无利害冲突者,以及恐惧者,其余的则置身事外。 |

(1)古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

(2)虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。

5.作者认为,今之君子对待别人是什么态度?

6 . 阅读下面的文言文,完成小题。

自足下离东都,凡两度枉问,

仆自少至今,从事于往还朋友间,一十七年矣。所与交往相识者千百人,非不多,其相与如骨肉兄弟者,亦且不少。凡诸浅者固不足道,深者止如此!至于心所仰服,

自古贤者少,不肖者多。自省事已来,又见贤者恒不遇,不贤者比肩青紫。贤者恒无以自存,不贤者志满气得;贤者虽得卑位,则旋而死,不贤者或至眉寿。不知造物者意竟如何,无乃所好恶与人异心哉?又不知无乃都不省记,任其死生寿天邪?未可知也。人固有薄卿相之官、千乘

近者尤衰惫:左车第二牙,无故动摇脱去;目视昏花,寻常间便不分人颜色;两鬓半白,头发五分亦白其一,须亦有一茎两茎白者。仆家不幸,诸父诸兄,皆康强早世,如仆者又可以图于久长哉?以此忽忽,思与足下相见,一道其怀。

(节选自韩愈《与崔群书》)

【注】①清河者:这里指崔群。②青紫:本为古时公卿绶带之色,借指官位。③眉寿:长寿。古人认为眉毛长是长寿的象征,故称“眉寿”。

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。将息之A道B当先C理D其心E心闲F无事G然后H外患不入。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.“寻承已达宣州”与《归去来兮辞》“寻程氏妹丧于武昌”中的“寻”含义相同。 |

| B.“考之言行”的“考”指考察,与成语“深稽博考”中的“考”含义相同。 |

| C.“千乘之位”与《赤壁赋》“目遇之而成色”中的“之”,意义和用法都不同。 |

| D.“足下何由得归北来”与《苏武传》中“子卿尚复谁为乎”的文言句式类型不同。 |

| A.崔群离开东都洛阳来到宣州,韩愈认为他能乐天安命,不以得失为忧,希望他善于保养身体。 |

| B.韩愈多年来往游处于朋友之间,交往相识的有成百上千人,但真正仰慕佩服的只有崔群一人。 |

| C.韩愈认为自古以来不贤者大多在机遇、寿命长短等方面都优于贤者,这与上天的意志是相悖的。 |

| D.作者向友人倾诉了身体、精神状况的不佳和家中遭遇的不幸,表明终老嵩山的愿望。 |

(1)足下之贤,虽在穷约,犹能不改其乐,况亲爱尽在左右者邪!

(2)自省事已来,又见贤者恒不遇,不贤者比肩青紫。

5.为什么有人认为崔群虽十全十美,仍然有可怀疑的地方?韩愈又是如何答复的?请简要概括。

7 . 阅读下面文言文,完成下面小题。

(一)

万章问曰:“人有言:‘至于禹而德衰,不传于贤而传于子。’有

孟子曰:“否,不然也。天与贤,则与贤;天与子,则与子。

(取材于《孟子·万章上》)

(二)

或问曰:“尧舜传诸贤,禹传

曰:“然则尧舜何以不忧后世?”曰:“舜如尧,尧传之;禹如舜,舜传之。得其人而传之,尧舜也;无其人,虑其患而不传

曰:“禹之虑也则深矣,传之子而当不

曰:“孟子之所谓‘天与贤,则与贤;天与子,则与子’者,何也?”曰:“孟子之心,以为圣人不苟私于其子以害天下。求其说而不得,从而为之辞。”

(取材于韩愈《对禹问》)

注释:【1】启:禹的儿子。【2】丹朱:尧的长子。

1.下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是( )| A.丹朱之不 |

| B.舜之 |

| C.莫之致而 |

| D.传之子而当不 |

| A.有 |

| B.昔 |

| C.不从尧之子 |

| D.朝觐讼狱者不 |

| A.益避禹之子于箕山之阴。 益为了躲避禹的儿子的迫害逃到了箕山的南面。 |

| B.欲天下之得其所也。 想要天下获得安定。 |

| C.时益以难理。 禹传位的那个时代更加难以治理。 |

| D.天之生大圣也不数。 上天降生圣人没有一定规律。 |

| A.有人认为禹的时代道德衰败,禹把天下传给儿子而没有传给贤人。 |

| B.孟子认为,益由于辅助禹的时间短,禹才没有考虑把君位传给他。 |

| C.韩愈以禹之后数百年才出现大恶和大贤之人来论证传子的合理性。 |

| D.文一结合史实集中阐述观点,文二主要借助问答形式来逐层推进。 |

8 . 阅读下面文言文,完成下面小题。

材料一:

大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。至于文义有疑,众说纷错,则亦虚心静虑,勿遽取舍于其间。先使一说自为一说,而随其意之所之,以验其通塞,则其尤无又理者,不待观于他说而先自屈矣。复以众说互相诘难,而求其理之所安,以考其是非,则似

(节选自朱熹《读书之要》)

材料二:

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积

(节选自荀子《劝学》)

材料三:

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如

李氏子蟠,年十七,好

(节选自韩愈《师说》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.大率徐行却立/处静观动/如攻坚木/先其易者而后其节目/如解乱/绳有所不通/则姑置而徐理之 |

| B.大率徐行/却立处静/观动如攻坚木/先其易者而后其节目/如解乱/绳有所不通/则姑置而徐理之 |

| C.大率徐行却立/处静观动/如攻坚木/先其易者面后其节目/如解乱绳/有所不通/则姑置而徐理之 |

| D.大率徐行/却立处静/观动如攻坚木/先其易者而后其节目/如解乱绳/有所不通/则姑置而徐理之 |

| A.材料一“则似是而非者”与材料三“如是而已”两句中“是”字含义不同。 |

| B.“跬步”,古代人们称人行走时,跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。 |

| C.古文,文中指先秦两汉时期的散文,与讲求声韵和谐、辞藻华丽的骈文相对。 |

| D.“不拘于时”与“不违农时”(《寡人之于国也》)两句中“时”字含义相同。 |

| A.材料一提出了读书应熟读精思的观点,熟读让语句如出自自己的嘴巴,精思让文意好像出自自己心里所想,这样以后可以有所收获。 |

| B.材料一认为,读书要仔细思考,对于有疑惑的内容,一定先要学会用大家的言论互相诘问反驳,否则没等到和其他学说比较,就已经自动屈服,无法读懂了。 |

| C.材料二主要从三个方面论述了学习应该具有的态度和方法,荀子认为,学习要注重积累,要坚持不懈,还要专心致志。 |

| D.材料三作者赞扬李蟠“不拘于时”“能行古道”,以此表明本文的写作缘由,其更深的用意是倡导古人从师之道,抨击当时社会师道不兴的现象。 |

(1)至于文义有疑,众说纷错,则亦虚心静虑,勿遽取舍于其间。

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

5.结合以上三则材料,分别简要分析它们运用的论证方法。

9 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

送石处士序(节选)

(唐)韩愈

河阳军节度、御史大夫乌公,为节度之三月,求士于从事之贤者。有荐石先生者。公曰:“先生何如?”曰:“先生朴于衣食,劝仕不应。与先生语道理,辨古今事当否,论人高下,事后当成败,若河决下流而东注;若烛照、数计而

先生与友别,酒三行,且起,有执爵而言者曰:“大夫真能以义取人,先生真能以道自任,决去就,为先生别。”又酌而祝曰:“凡去就出处何常,惟义之归,遂为先生寿。”又酌而祝曰:“使大夫恒无变其初,无务富其家而饥其师,无甘受佞人而外敬正士,无昧于谄言,惟先生是听,以能有成功,保天子之宠命。”又祝曰:“使先生无图利于大夫而私便其身。”先生起拜祝辞曰:“敢不敬蚤夜以求从祝规。”于是东都之人士威知大夫与先生果能相与以有成也。

(有删改)

材料二:

送温处士赴河阳军序

(唐)韩愈

伯乐一过冀北之野,而马群遂空。夫冀北马多天下。伯乐虽善知马,安能空其郡邪?解之者曰:“吾所谓空,非无马也,无良马也。伯乐知马,遇其良,辄取之,群无留良焉。苟无良,虽谓无马,不为虚语矣。”

东都,固士大夫之冀北也。恃才能深藏而

生既至,拜公于军门,其为吾以前所称,为天下贺;以后所称,为吾

(有删改)

1.材料一画波浪线的部分有三处需要断句。于是A撰书B词C具D马币E卜日以授F使者G求先生H之庐而请焉

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.材料一中“龟卜”指古人用龟甲灼裂来预卜吉凶,材料二中“缙绅”即“搢绅”,把笏板插在带中,引申指士大夫。 |

| B.“归输之涂”中“涂”与“行旅皆欲出于王之涂”(《齐桓晋文之事》)中的“涂”用法和意思均一样。 |

| C.“为吾致私怨于尽取也”中“致”与“然以区区之地,致万乘之势”(《过秦论》)的“致”意思不同。 |

| D.“恃才能深藏而不市者”中“不市”与《促织》中“操童子业,久不售”中“不售”同义,均为不愿为世所用之意。 |

| A.乌公与从事的两问两答,问简而答详,塑造石处士生活简朴、学识超群、在寇聚于恒时能挺身而出的隐士形象。 |

| B.从事称赞乌大夫文武双全,忠孝兼备,为国而非为己求才,使用侧面描写的手法塑造乌公的形象。 |

| C.“马群遂空”不是说冀北没有马,而是说没有良马了,下文说“而东都处士之庐无人焉”也是同样的道理。 |

| D.乌公任用温处士是请石生做介绍人的,因此必须提及石生;提及石生,又可见乌公能广揽贤才。 |

(1)无甘受佞人而外敬正士,无昧于谄言,惟先生是听。

(2)士大夫之去位而巷处者,谁与嬉游?

5.赠序文主要是叙说友谊,表达友朋间的情谊,而韩愈则以推陈出新的笔力和超凡脱俗的才情,扩大了赠序文的写作内容,被姚鼐称赞为“得古人之意,其文冠绝前后作者”。两则材料中作者寄予的情感有何不同?请简要说明。

10 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

季康子问政于孔子。孔子对曰:“政者,正也。予帅以正,孰敢不正?”

(节选自《论语·颜渊》)

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;

(节选自《论语·为政》)

材料二:

张君讳署,字某,河间人。君方质有气,形貌魁硕。长于文词,以进士举博学宏词,为校书郎,自京兆武功尉拜监察御史。为幸臣所谗,与同辈韩愈、李方叔三人俱为县令南方。三年,逢恩俱徙掾江陵。

拜

改虔州刺史。民俗相朋党,不诉杀牛,牛以大耗;又多捕生鸟雀鱼鳖,可食与不可食相买卖,时节脱放,期为福祥。君视事,一皆禁督立绝。使通经吏与诸生之旁大郡,学乡饮酒丧婚礼,张施讲说,民吏观听、从化大喜。度支符州,折民户粗。岁征绵六千屯,比郡承命惶怖,立期日,惟恐不及事被罪。君独疏言:“治

改澧州刺史。民税出杂产物与线,尚书有经数,观察使牒州征民钱倍经。君曰:“刺史可为法,不可贪官害民!”留牒不肯从,竟以代罢。观察使使剧吏案簿书,十日不得毫毛罪。改河南令,而河南尹适君平生所不好者。数月,大不适,即以病辞免。

公卿欲其一至京师,君以再不得意于守令,恨曰:

其兄将作少监昔,请铭于右庶子韩愈。愈与君为御史被谗,俱为县令南方者也,最为知君。铭曰:谁之不如,而不公卿?奚养之违,而不久生?惟其颉颃,以世厥声。

(节选自韩愈《河南令张君墓志铭》,有删改)

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。义A不可B更辱C又奚为D于京师E间F竟闭门G死H年六十。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.“道之以德”与《齐桓晋文之事》中“树之以桑”一句句式结构相同。 |

| B.“诸曹白事”中的“白”与《烛之武退秦师》中“晋军函陵”的“军”词性相同。 |

| C.“京兆”指京师所在地区,文中指西安,类似的称呼还有“王畿”“京畿”等。 |

| D.“治迫岭下”与《鸿门宴》中“此迫矣!臣请入,与之同命”的“迫”含义相同。 |

| A.张君为人方正刚直,文才出众,因谗言与韩愈等人遭贬谪至南方,后又蒙受国恩,一起在江陵担任属官。 |

| B.张君在京兆府任司录时,其威严令同僚心生敬畏,后相继担任三原县令、礼部员外郎,以守法秉公著称。 |

| C.张君任虔州刺史时,大力整治民风,推行教化,勇于为民请命,上疏免除不合理税收,深受百姓的爱戴。 |

| D.张君性格倔强,坚守道义,不阿权贵,曾因坚持守法而被免官,他虽未列公卿,但品格高洁,留名后世。 |

(1)长于文词,以进士举博学宏词,为校书郎,自京兆武功尉拜监察御史。

(2)改河南令,而河南尹适君平生所不好者。数月,大不适,即以病辞免。

5.材料二中张君的为政举措与材料一中的为政思想,有哪些契合之处?请简要概括。