1928年,英国科学家格里菲思做了著名的肺炎双球菌感染小白鼠的实验,过程及结果如下:

① R型活细菌感染小鼠→健康

② S型活细菌感染小鼠→死亡

③ 加热致死的S型细菌感染小鼠→健康

④ R型活细菌+加热致死的S型细菌感染小鼠→死亡

(1)分析造成实验④结果的原因,存在以下几种假设:

假设1:R型细菌使S型细菌复活。

假设2:________ (R型/S型)细菌转变为另一类型细菌。

(2)1944年,美国艾弗里等人继续进行下列实验:

① 用R型活细菌+适量S型细菌提取物注射小鼠,小鼠死亡。

② 用R型活细菌+适量DNA酶处理后的S型细菌提取物注射小鼠,小鼠存活。

由此可以否定上面的假设_________ (选填“1”或“2”);同时表明被杀死的S型细菌中有某种物质的存在,它能使R型细菌转化为S型细菌。

(3)S型肺炎双球菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等不同类型,它们是通过基因突变形成的,对小鼠均有致死效应,其区别主要是荚膜多糖抗原的不同。SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型的存在表明基因突变具有_______ 的特点,基因突变的方向和生物生存的温度、水分等环境条件_____ (有或没有)明确的因果关系。

(4)研究人员用加热杀死的SⅢ型菌与R型菌混合后注射到正常小鼠体内,小鼠死亡。小鼠死亡的原因可能是R型菌突变成S型菌,也可能是加热杀死的SⅢ型菌使R型菌转化为S型菌。研究人员通过检测死亡小鼠体内S型菌的类型,探究小鼠死亡是由上述那种原因所致,请预期结果和结论:

若_____________ ,则小鼠的死因可能是加热杀死的SⅢ型菌使R型菌转化为S型菌;

若_____________ ,则小鼠的死因是R型菌突变为S型菌。

① R型活细菌感染小鼠→健康

② S型活细菌感染小鼠→死亡

③ 加热致死的S型细菌感染小鼠→健康

④ R型活细菌+加热致死的S型细菌感染小鼠→死亡

(1)分析造成实验④结果的原因,存在以下几种假设:

假设1:R型细菌使S型细菌复活。

假设2:

(2)1944年,美国艾弗里等人继续进行下列实验:

① 用R型活细菌+适量S型细菌提取物注射小鼠,小鼠死亡。

② 用R型活细菌+适量DNA酶处理后的S型细菌提取物注射小鼠,小鼠存活。

由此可以否定上面的假设

(3)S型肺炎双球菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等不同类型,它们是通过基因突变形成的,对小鼠均有致死效应,其区别主要是荚膜多糖抗原的不同。SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型的存在表明基因突变具有

(4)研究人员用加热杀死的SⅢ型菌与R型菌混合后注射到正常小鼠体内,小鼠死亡。小鼠死亡的原因可能是R型菌突变成S型菌,也可能是加热杀死的SⅢ型菌使R型菌转化为S型菌。研究人员通过检测死亡小鼠体内S型菌的类型,探究小鼠死亡是由上述那种原因所致,请预期结果和结论:

若

若

21-22高二上·江西新余·阶段练习 查看更多[2]

更新时间:2021-10-22 10:38:07

|

【知识点】 肺炎链球菌的转化实验解读

相似题推荐

非选择题-实验题

|

较难

(0.4)

【推荐1】下面是肺炎双球菌的体内转化实验和噬菌体侵染细菌实验,请回答相关问题:

(一)肺炎双球菌的体内转化实验:

实验1:R型活细菌+小鼠→小鼠存活;

实验2:S型活细菌+小鼠→小鼠死亡→分离出S型活细菌;

实验3:加热后杀死的S型细菌十小鼠→小鼠存活;

实验4:加热后杀死的S型细菌+R型活细菌+小鼠→小鼠死亡。

请回答下列相关问题:

(1)实验中感染小鼠的肺炎双球菌有两种类型:R型和S型,其中有荚膜的是____________ (选填“R型”或“S型”)细菌。

(2)实验4中,从死亡的小鼠体内能够分离出______________ 细菌。

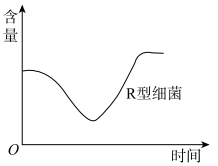

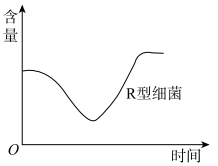

(3)如图为实验4小鼠体内R型细菌的增长曲线,请在图中绘出S型细菌的增长情况。

_______

(4)本实验得出的结论:_______ 型细菌中的某种物质(转化因子)能使R型细菌转化成S型细菌。

(二)噬菌体侵染细菌实验:

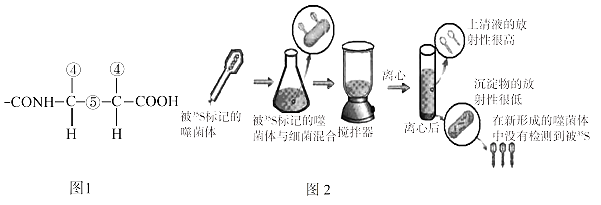

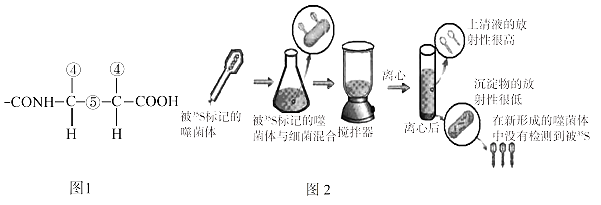

(5)图2中用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,标记元素所在部位是图1中的___________ 。(填序号)

(6)赫尔希和蔡斯设计的另一组实验是用_______ 标记噬菌体的DNA,侵染未标记的细菌,经过保温、搅拌、离心等步骤后,发现离心管的上清液中放射性很低,而沉淀物中的放射性很高,结合图2,两组实验的结果说明亲代噬菌体的______________ 进入了细菌。

(一)肺炎双球菌的体内转化实验:

实验1:R型活细菌+小鼠→小鼠存活;

实验2:S型活细菌+小鼠→小鼠死亡→分离出S型活细菌;

实验3:加热后杀死的S型细菌十小鼠→小鼠存活;

实验4:加热后杀死的S型细菌+R型活细菌+小鼠→小鼠死亡。

请回答下列相关问题:

(1)实验中感染小鼠的肺炎双球菌有两种类型:R型和S型,其中有荚膜的是

(2)实验4中,从死亡的小鼠体内能够分离出

(3)如图为实验4小鼠体内R型细菌的增长曲线,请在图中绘出S型细菌的增长情况。

(4)本实验得出的结论:

(二)噬菌体侵染细菌实验:

(5)图2中用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,标记元素所在部位是图1中的

(6)赫尔希和蔡斯设计的另一组实验是用

您最近一年使用:0次

非选择题-实验题

|

较难

(0.4)

【推荐2】1928年,英国细菌学家格里菲思想研制出能抗肺炎双球菌的疫苗。当时,他选择了两种肺炎双球菌:带有荚膜、有毒的S型细菌和没有荚膜、无毒的R型细菌。通过实验,格里菲思发现将加热杀死的S型细菌和R型活菌混合注射到小鼠体内,会使小鼠致死。检查死鼠血样,发现其体内竟然存在S型活菌。请依据上述材料回答下列问题:

(1)格里菲思根据实验得出的结论是:_________________________________________ 。

(2)小鼠体内产生的抗肺炎双球菌抗体的化学本质是:_________________ 。

(3)有人设想抗R型细菌的抗体也可能抗S型细菌(R型细菌可以作为抗S型细菌的疫苗)。请为他设计一个实验验证这一想法。

实验目的:验证抗R型细菌的抗体也能抗S型细菌(R型细菌可以作为S型细菌的疫苗)。

实验原理:_______________________________________________________________ 。

实验材料:小鼠若干只、S型活菌、R型活菌、生理盐水、注射器等。(提示:可用生理盐水配制一定浓度的活菌液,但浓度和剂量不作要求)

实验过程:

①__________________________________________________________________________

②__________________________________________________________________________

③_________________________________________________________________________ 。

实验预期:

①__________________________________________________________________________

②_________________________________________________________________________ 。

(1)格里菲思根据实验得出的结论是:

(2)小鼠体内产生的抗肺炎双球菌抗体的化学本质是:

(3)有人设想抗R型细菌的抗体也可能抗S型细菌(R型细菌可以作为抗S型细菌的疫苗)。请为他设计一个实验验证这一想法。

实验目的:验证抗R型细菌的抗体也能抗S型细菌(R型细菌可以作为S型细菌的疫苗)。

实验原理:

实验材料:小鼠若干只、S型活菌、R型活菌、生理盐水、注射器等。(提示:可用生理盐水配制一定浓度的活菌液,但浓度和剂量不作要求)

实验过程:

①

②

③

实验预期:

①

②

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

较难

(0.4)

【推荐3】请阅读下面与遗传有关的材料,并回答问题。

材料一:1944年,艾弗里及其同事在进行肺炎双球菌的体外转化实验时,首先用纯化的方法制备得到加热杀死的S型细菌提取液中的“转化因子”,用狗的肠黏液、肺炎链球菌自溶物以及狗和兔子血清(已知上述成分中含有使DNA解聚的酶)处理“转化因子”,然后进行转化测试,结果显示转化活性丧失。考虑到上述材料并不纯,因此最初的实验说服力是打了折扣的。1946年艾弗里等人从别的研究小组得到了纯化的DNA酶,测试表明:

(纯的)DNA酶能够使纯化的转化因子失去活性。

(1)根据材料一,____________ (填“能”或“不能”)得出DNA是转化因子的结论。对转化因子进行纯化后需要进行转化测试,如果去除某成分后转化活性仍在,则说明去除该成分的操作____________ (填“能”或“不能”)纯化转化因子:如果去除某些成分后转化活性丧失,则说明去除该成分的操作_____________ (填“能”或“不能”)用于转化因子的纯化。

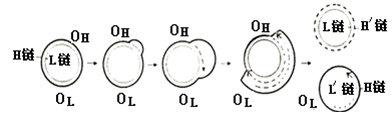

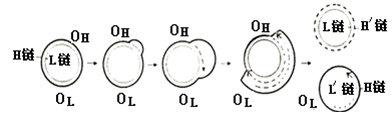

材料二:研究发现,动物细胞线粒体双链(H链和L链)DNA分子呈环形,复制的主要过程是:首先H链上的复制起始区OH启动,以L链为模板,先合成一段RNA引物然后合成H'链片段取代原来的老H链,被取代的老的H链以环的形式游离出来;当H'链合成约 时,H链上的复制起始区OL启动,以被取代的H链为模板,合成新的L'链直至复制完成。过程如图所示。

时,H链上的复制起始区OL启动,以被取代的H链为模板,合成新的L'链直至复制完成。过程如图所示。

(2)根据材料二,该DNA分子完成两个复制周期共需要____________ 个RNA引物,完成n个复制周期需要新合成L'链____________ 条。

材料三:某同学进行了如下假设:若某二倍体高等动物(2n=4)的基因型为DdEe,其1个精原细胞(DNA被32P全部标记)在不含32P培养液中培养一段时间,分裂过程中形成的其中1个细胞如图所示,图中细胞有2条染色体DNA含有32P。

(3)根据材料三分析,该精原细胞形成图中细胞的过程中发生了____________ (填“交叉互换”或“基因突变”),至少经历了_____________ 次胞质分裂。

(4)细菌和动物细胞的DNA都进行_____________ 复制方式。与细菌不同,动物细胞染色体上的DNA复制次数还与_____________ 酶的活性有关。

材料一:1944年,艾弗里及其同事在进行肺炎双球菌的体外转化实验时,首先用纯化的方法制备得到加热杀死的S型细菌提取液中的“转化因子”,用狗的肠黏液、肺炎链球菌自溶物以及狗和兔子血清(已知上述成分中含有使DNA解聚的酶)处理“转化因子”,然后进行转化测试,结果显示转化活性丧失。考虑到上述材料并不纯,因此最初的实验说服力是打了折扣的。1946年艾弗里等人从别的研究小组得到了纯化的DNA酶,测试表明:

(纯的)DNA酶能够使纯化的转化因子失去活性。

(1)根据材料一,

材料二:研究发现,动物细胞线粒体双链(H链和L链)DNA分子呈环形,复制的主要过程是:首先H链上的复制起始区OH启动,以L链为模板,先合成一段RNA引物然后合成H'链片段取代原来的老H链,被取代的老的H链以环的形式游离出来;当H'链合成约

时,H链上的复制起始区OL启动,以被取代的H链为模板,合成新的L'链直至复制完成。过程如图所示。

时,H链上的复制起始区OL启动,以被取代的H链为模板,合成新的L'链直至复制完成。过程如图所示。

(2)根据材料二,该DNA分子完成两个复制周期共需要

材料三:某同学进行了如下假设:若某二倍体高等动物(2n=4)的基因型为DdEe,其1个精原细胞(DNA被32P全部标记)在不含32P培养液中培养一段时间,分裂过程中形成的其中1个细胞如图所示,图中细胞有2条染色体DNA含有32P。

(3)根据材料三分析,该精原细胞形成图中细胞的过程中发生了

(4)细菌和动物细胞的DNA都进行

您最近一年使用:0次