植物的雄性不育(花粉败育,但雌性器官仍然发育正常)一般分为核不育和质核互作不育两大类。类型一:核不育。根据核不育的原因又可分为基因控制的核不育和环境诱导的核不育两种。类型二:质核互作的雄性不育。即雄性不育受到细胞质不育基因和对应的细胞核基因的共同控制,当细胞质不育基因SA存在时,核内必须有相对应的隐性不育基因aa,即个体基因型为SA(aa)时才表现为雄性不育。根据控制雄性不育质核基因的对数可以分为主基因不育和多基因不育两种。回答下列问题:

(1)类型一中的基因控制的核不育,即花粉是否可育由细胞核基因的显隐性控制,与细胞质基因没有关系。假定某植物开单性花,其雄性不育由基因R控制,取一杂合雄性不育植株与另一可育植株杂交得到F1,将F1进行自由交配,预测F2雄性不育植株与雄性可育植株的比例为___________ 。

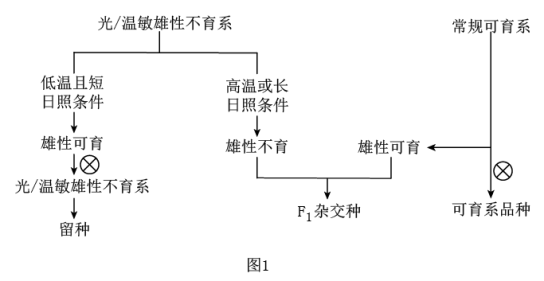

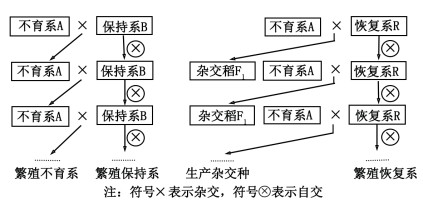

(2)类型一中的环境诱导的核不育,即花粉是否可育由细胞核基因在特定环境下的表达产物控制。同一植株,在一定条件下花粉可育,在另一特定条件下花粉不育。“两系法”杂交水稻是最为典型的实例,其育种过程如图1所示。

①假定有温敏雄性不育植株M、N,且M的雄性不育起始温度低于N的,在制备杂交种子时,考虑到温度的日间波动,最好选用植株___________ (填字母编号)来制种。

②图1中,杂合子F1表现出优于双亲的生长状况,也叫杂种优势,但我们一般不继续将F1自交留种,原因是___________ 。

③在长日照下,小麦光敏雄性不育系仍有超5%的自交结实率,为制种带来了一定困难。现有纯合的光颖和毛颖小麦若干,毛颖(P)对光颖(p)为显性,请利用小麦颖的相对性状设计一代杂交实验解决上述问题:___________ 。

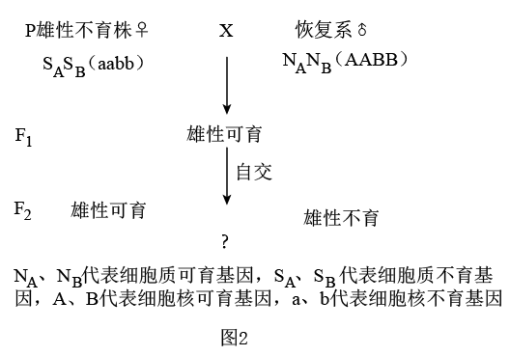

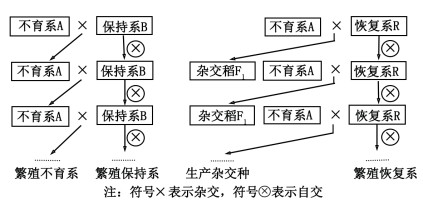

(3)类型二中的主基因不育,指一对或两对核基因与对应的不育细胞质基因决定的不育性,在这种情况下,显性的核基因能使对应细胞质的不育基因恢复正常。假定某水稻品种为主基因不育型,其花粉是否可育受细胞质基因S、N和细胞核基因A、B共同控制,植株中出现SA(aa)或SB(bb)均表现为雄性不育,其余的都可育。根据图2杂交实验回答:

①预测F2中雄性可育与雄性不育的比例为__________ 。若将亲本恢复系的基因型换成SASB(AABB),F2的表型__________ (填“会”或“不会”)发生改变,原因是__________ 。

②预测正交SANB(AAbb)♀×NASB(AAbb)♂和反交NASB(AAbb)♀×SANB(AAbb)♂子代的育性:正交__________ ,反交__________ 。

(1)类型一中的基因控制的核不育,即花粉是否可育由细胞核基因的显隐性控制,与细胞质基因没有关系。假定某植物开单性花,其雄性不育由基因R控制,取一杂合雄性不育植株与另一可育植株杂交得到F1,将F1进行自由交配,预测F2雄性不育植株与雄性可育植株的比例为

(2)类型一中的环境诱导的核不育,即花粉是否可育由细胞核基因在特定环境下的表达产物控制。同一植株,在一定条件下花粉可育,在另一特定条件下花粉不育。“两系法”杂交水稻是最为典型的实例,其育种过程如图1所示。

①假定有温敏雄性不育植株M、N,且M的雄性不育起始温度低于N的,在制备杂交种子时,考虑到温度的日间波动,最好选用植株

②图1中,杂合子F1表现出优于双亲的生长状况,也叫杂种优势,但我们一般不继续将F1自交留种,原因是

③在长日照下,小麦光敏雄性不育系仍有超5%的自交结实率,为制种带来了一定困难。现有纯合的光颖和毛颖小麦若干,毛颖(P)对光颖(p)为显性,请利用小麦颖的相对性状设计一代杂交实验解决上述问题:

(3)类型二中的主基因不育,指一对或两对核基因与对应的不育细胞质基因决定的不育性,在这种情况下,显性的核基因能使对应细胞质的不育基因恢复正常。假定某水稻品种为主基因不育型,其花粉是否可育受细胞质基因S、N和细胞核基因A、B共同控制,植株中出现SA(aa)或SB(bb)均表现为雄性不育,其余的都可育。根据图2杂交实验回答:

①预测F2中雄性可育与雄性不育的比例为

②预测正交SANB(AAbb)♀×NASB(AAbb)♂和反交NASB(AAbb)♀×SANB(AAbb)♂子代的育性:正交

更新时间:2023-01-12 18:14:20

|

相似题推荐

非选择题-解答题

|

困难

(0.15)

【推荐1】玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因T突变为t,T对t为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,导致甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TT)x甲(Att)→F1中抗螟:非抗螟约为1:1;

实验二:品系M(TT)x乙(Att)→F1中抗螟矮株:非抗螟正常株高约为1:1。

(1)实验一的F1中抗螟植株的性别表现为_________ (填“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。选取实验一的F,抗螟植株自交,若F2中抗螟雌雄同株:抗螟雌株:非抗螟雌雄同株约为__________ 则甲中转入的A基因与t基因位于同一条染色体上。

(2)若实验一的甲中转入的A基因与t基因位于同一条染色体上,则F2中抗螟雌株的基因型是_________ 并用遗传图解表示其F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交过程_________ 。

(3)实验二中作为母本的是_________ 。选取实验二的F1抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株:

抗螟矮株雌株:非抗螟正常株高雌雄同株:非抗螟正常株高雌株约为3:1:3:1,由此可知,乙中转入的A基因不位于2号染色体上,理由是__________ 。F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对F1的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是________ F2抗螟矮株中T基因的频率为__________ 。

实验一:品系M(TT)x甲(Att)→F1中抗螟:非抗螟约为1:1;

实验二:品系M(TT)x乙(Att)→F1中抗螟矮株:非抗螟正常株高约为1:1。

(1)实验一的F1中抗螟植株的性别表现为

(2)若实验一的甲中转入的A基因与t基因位于同一条染色体上,则F2中抗螟雌株的基因型是

(3)实验二中作为母本的是

抗螟矮株雌株:非抗螟正常株高雌雄同株:非抗螟正常株高雌株约为3:1:3:1,由此可知,乙中转入的A基因不位于2号染色体上,理由是

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

困难

(0.15)

名校

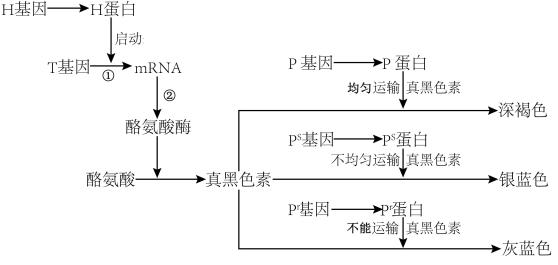

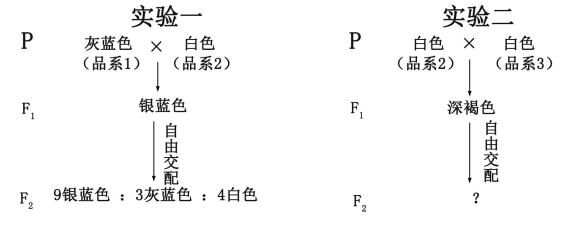

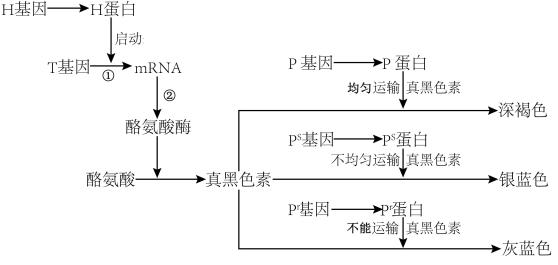

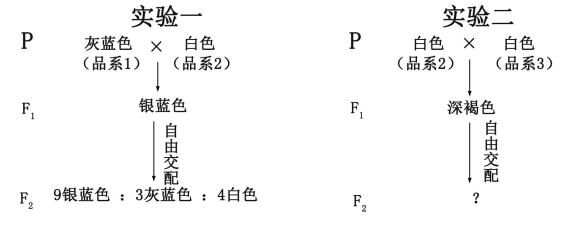

【推荐2】水貂毛色有深褐色、银蓝色、灰蓝色、白色,受三对基因控制,其机理如下图。请回答下列问题:

(1)P、Ps、Pr基因的遗传遵循______ 定律,白色水貂基因型有_________ 种。

(2)研究人员利用3个纯系(其中品系3的基因型是HHttPP)亲本水貂进行杂交,F1自由交配,结果如下:

①P、Ps、Pr基因的显隐性关系是____ 。品系1和品系2的基因型分别为_____ 、____ 。

②实验一中,F2银蓝色水貂与F1银蓝色水貂基因型相同的概率是______ ;F2灰蓝色水貂自由交配,子代中灰蓝色水貂占_____ 。

③根据以上实验结果无法确定三对基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律。研究人员让实验二F1自由交配,若后代的深褐色:银蓝色:白色=________ ,则说明这三对基因遵循基因的自由组合定律。

(1)P、Ps、Pr基因的遗传遵循

(2)研究人员利用3个纯系(其中品系3的基因型是HHttPP)亲本水貂进行杂交,F1自由交配,结果如下:

①P、Ps、Pr基因的显隐性关系是

②实验一中,F2银蓝色水貂与F1银蓝色水貂基因型相同的概率是

③根据以上实验结果无法确定三对基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律。研究人员让实验二F1自由交配,若后代的深褐色:银蓝色:白色=

您最近一年使用:0次

非选择题-实验题

|

困难

(0.15)

名校

【推荐3】玉米是我国的主要农作物之一,它是雌雄同株植物,顶端开雄花,叶腋开雌花,即能同株传粉,又能异株传粉。在玉米繁种过程中发现一个玉米穗发芽突变体,即在收获前籽粒在母体植株果穗上发芽的现象。穗发芽严重影响玉米的产量、品质,给作物生产带来严重的经济损失。为探究此突变体的遗传机理,科研人员进行了实验。

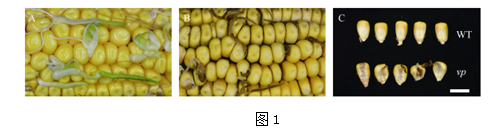

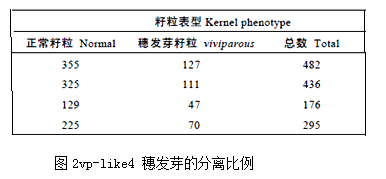

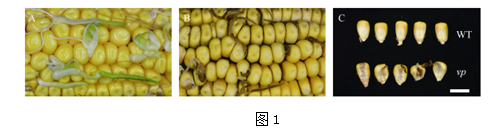

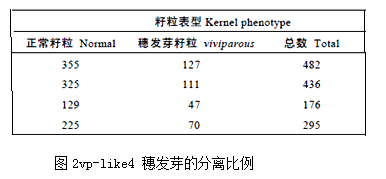

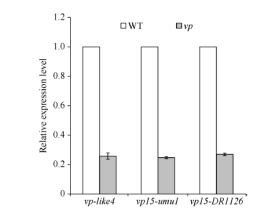

(1)玉米是杂交实验常用材料,在杂交实验中与豌豆相比的优点是__________________ (杂交、自交、测交)相对简便易行。如图1所示,与一般突变体不同,穗发芽是籽粒时期表现出的性状,在果穗收获时,萌发的胚芽已干枯致死。因此将同一果穗(命名为vp-like4植株)上的正常籽粒再种植、自交,观察vp-like4穗发芽的遗传稳定性和分离比例,结果如图2所示。此结果表明vp-like4突变体的穗发芽性状由______________________ 控制。

A:vp-like4 杂合突变体授粉后30 d 果穗上正常籽粒和穗发芽籽粒;

B:vp-like4 杂合突变体授粉后60 d 果穗上正常籽粒和穗发芽籽粒;

C:成熟的正常籽粒(WT)和穗发芽籽粒(vp)。标尺=1 cm。

(2)已报道的玉米穗发芽突变体主要通过阻断脱落酸(ABA)的生物合成或降低对脱落酸的感应度而使籽粒在母体果穗上提前萌发。对vp-like4突变体果穗涂抹____________ ,发现能抑制种子萌发,则排除vp-like4突变体对ABA 的响应不足的可能性。

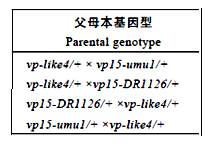

(3)科研人员采用BSR-Seq 技术进行基因定位分析,将vp4基因定位在玉米第5 染色体173.8~175.6 Mb 区间内。通过基因测序发现,在此定位区间内存在一个已报道的与玉米穗发芽相关的Vp15 基因。

(4)已报道的两种Vp15隐性突变体vp15-umu1 和vp15-DR1126 不能正常合成ABA,从而表现穗发芽。由于正常籽粒基因型无法确定,本研究利用混粉的方法进行初步的等位性检测。混粉杂交步骤如下:

①分别从vp-like4、vp15-umu1、vp15-DR1126 的杂合体后代中随机挑选正常籽粒种植,种植vp-like4 3 行,vp15-umu1和 vp15-DR1126 各2 行,每行25 株

②开花授粉时,任选vp-like4 中一行进行单株自交,同时收集这一行单株的花粉进行混粉,分别授粉杂交vp15-umu1和 vp15-DR1126 的其中一行每一个单株。

③同理,vp15-umu1 和 vp15-DR1126 的另外一行每个单株自交,同时分别收集各行的花粉,混粉分别杂交vp-like4 的另外2行中每个单株。授粉后30 d,剥开苞叶检测穗发芽情况。

检查自交后检测穗发芽的情况以确保混粉的花粉中有____________________________ 。

混粉杂交的4行植株中均存在有穗发芽的果穗,这一结果初步说明vp-like4 基因是vp15 的等位基因。

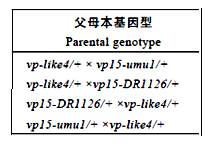

(5)已知vp-like4 基因序列后,可进行植株基因序列验证和准确的杂合体等位杂交,杂交组合如下图,预期实验结果是__________________________________________________________ 。

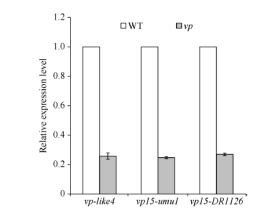

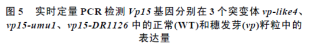

注:vp-like4/+表示一个基因为突变基因,另一个基因为野生型的个体

(6)分别取vp-like4、vp15-umu1、vp15-DR1126 杂合突变体果穗上的正常籽粒和穗发芽籽粒,利用实时定量荧光PCR检测Vp15 基因的表达量(如图5),根据实验结果推测vp-like4是vp15的一个新的等位基因,依据是____________________________________________ 。

(1)玉米是杂交实验常用材料,在杂交实验中与豌豆相比的优点是

A:vp-like4 杂合突变体授粉后30 d 果穗上正常籽粒和穗发芽籽粒;

B:vp-like4 杂合突变体授粉后60 d 果穗上正常籽粒和穗发芽籽粒;

C:成熟的正常籽粒(WT)和穗发芽籽粒(vp)。标尺=1 cm。

(2)已报道的玉米穗发芽突变体主要通过阻断脱落酸(ABA)的生物合成或降低对脱落酸的感应度而使籽粒在母体果穗上提前萌发。对vp-like4突变体果穗涂抹

(3)科研人员采用BSR-Seq 技术进行基因定位分析,将vp4基因定位在玉米第5 染色体173.8~175.6 Mb 区间内。通过基因测序发现,在此定位区间内存在一个已报道的与玉米穗发芽相关的Vp15 基因。

(4)已报道的两种Vp15隐性突变体vp15-umu1 和vp15-DR1126 不能正常合成ABA,从而表现穗发芽。由于正常籽粒基因型无法确定,本研究利用混粉的方法进行初步的等位性检测。混粉杂交步骤如下:

①分别从vp-like4、vp15-umu1、vp15-DR1126 的杂合体后代中随机挑选正常籽粒种植,种植vp-like4 3 行,vp15-umu1和 vp15-DR1126 各2 行,每行25 株

②开花授粉时,任选vp-like4 中一行进行单株自交,同时收集这一行单株的花粉进行混粉,分别授粉杂交vp15-umu1和 vp15-DR1126 的其中一行每一个单株。

③同理,vp15-umu1 和 vp15-DR1126 的另外一行每个单株自交,同时分别收集各行的花粉,混粉分别杂交vp-like4 的另外2行中每个单株。授粉后30 d,剥开苞叶检测穗发芽情况。

检查自交后检测穗发芽的情况以确保混粉的花粉中有

混粉杂交的4行植株中均存在有穗发芽的果穗,这一结果初步说明vp-like4 基因是vp15 的等位基因。

(5)已知vp-like4 基因序列后,可进行植株基因序列验证和准确的杂合体等位杂交,杂交组合如下图,预期实验结果是

注:vp-like4/+表示一个基因为突变基因,另一个基因为野生型的个体

(6)分别取vp-like4、vp15-umu1、vp15-DR1126 杂合突变体果穗上的正常籽粒和穗发芽籽粒,利用实时定量荧光PCR检测Vp15 基因的表达量(如图5),根据实验结果推测vp-like4是vp15的一个新的等位基因,依据是

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

困难

(0.15)

名校

【推荐1】水稻的杂种子一代具杂种优势,在培育过程中常常使用雄性不育系,但雄性不育 系获取过程繁杂。我国科研人员培育出了智能不育系水稻,其自交后代可保留自身性状,也可利用除草剂筛选出雄性不育系用以杂交制种。已知水稻内源 CYP81A6 基因功能丧失会导致其对除草剂抗性消失、基因R可使雄性不育基因m 育性恢复、基因F使含有该基因的花粉致死,将CYP81A6 反义基因C^、基因R、基因F 构建成连锁基因群,导入纯种雄性不育系中,即可得到智能不育系。现有利用上述方法得到的甲、乙、丙三株智能不育系水稻,回答下列问题。(不考虑基因突变和连锁互换)

(1)反义基因C^ 是将 CYP81A6 基因的编码区反向连接在启动子与终止子之间构成的,它通过抑制_______ 过程使CYP81A6 基因功能丧失。

(2)雄性不育基因m 位于2号染色体上,导入植株甲中的1个连锁基因群是否插入到2 号染色体上,对其自交后代智能不育系个体所占比例_______ (填“有”或“没有”)影响,理由是 _____________________ 。利用植株甲的花粉进行单倍体育种,所得植株的基因型是 _______________ 。

(3)若植株中插入2个连锁基因群,分别位于2条同源染色体上时培育不成功,原因是_______ ;植株乙中2个连锁基因群位于2条非同源染色体上,且其中1条是2号染色 体,则其自交后代中与植株乙基因型相同的个体所占比例是 _______ 。

(4)水稻叶片有绿色和紫色两种表型,其中紫色的出现由独立遗传的两对等位基因A/a、 B/b 决定,a 基因控制紫色色素合成,B 基因允许紫色性状在叶中表现,紫色在叶片中不表 现时叶片仍为绿色。将只含1个连锁基因群的绿叶智能不育系丙作母本,与绿叶智能不育 系甲作父本杂交,F₁ 全为绿叶,F₁ 自交得F₂,则可根据F₂ 叶色的表型及比例判断连锁基 因群插入的位置。若F₂ 中绿叶:紫叶=7:1时,判断连锁基因群在丙中插入的位置是___________ ,丙的基因型为 _______ 。

(5)该转基因智能不育系可防止基因污染,理由是________________________________ 。

(1)反义基因C^ 是将 CYP81A6 基因的编码区反向连接在启动子与终止子之间构成的,它通过抑制

(2)雄性不育基因m 位于2号染色体上,导入植株甲中的1个连锁基因群是否插入到2 号染色体上,对其自交后代智能不育系个体所占比例

(3)若植株中插入2个连锁基因群,分别位于2条同源染色体上时培育不成功,原因是

(4)水稻叶片有绿色和紫色两种表型,其中紫色的出现由独立遗传的两对等位基因A/a、 B/b 决定,a 基因控制紫色色素合成,B 基因允许紫色性状在叶中表现,紫色在叶片中不表 现时叶片仍为绿色。将只含1个连锁基因群的绿叶智能不育系丙作母本,与绿叶智能不育 系甲作父本杂交,F₁ 全为绿叶,F₁ 自交得F₂,则可根据F₂ 叶色的表型及比例判断连锁基 因群插入的位置。若F₂ 中绿叶:紫叶=7:1时,判断连锁基因群在丙中插入的位置是

(5)该转基因智能不育系可防止基因污染,理由是

您最近一年使用:0次

非选择题-实验题

|

困难

(0.15)

【推荐2】某雌雄异株的二倍体植物,性别决定方式为XY型,其花色有红、白两种,由常染色体上两对等位基因A、a与B、b控制,A控制形成红花,a控制形成白花,基因B可抑制基因A的作用。其叶型有宽叶、窄叶两种则受另一对等位越因D、d控制,其中雄株窄叶比例远高于雌株。现取雌雄两株植株进行杂交实验,其结果如下表所示,请回答以下相关问题:

(1)该植株的上述三对基因___________ (是/否)符合自由组合定律,宽叶相对于窄叶为___________ 性状,控制基因位于___________ 染色体上。

(2)基因A与基因a控制花色不同的根本原因是_______________ ,本实验亲本的基因型是___________ 。

(3)欲通过杂交后代反映F1中红花宽叶雄株所产生的配子种类与比例,请从F1中选择合适个体进行实验,用遗传图解表示整个过程。____________________________

(4)若只考虑花色,取F1中的白花相互杂交得到F2,则F2中红花所占比例是___________ ,后代红花中纯合子占了___________ ,该杂交过程中___________ (需要/不需要)去雄。

亲本 | F1 | 白花宽叶 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 红花窄叶 |

父本:红花窄叶 | 雄株 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |

母本:白花宽叶 | 雌株 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |

(1)该植株的上述三对基因

(2)基因A与基因a控制花色不同的根本原因是

(3)欲通过杂交后代反映F1中红花宽叶雄株所产生的配子种类与比例,请从F1中选择合适个体进行实验,用遗传图解表示整个过程。

(4)若只考虑花色,取F1中的白花相互杂交得到F2,则F2中红花所占比例是

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

困难

(0.15)

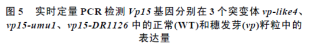

【推荐3】某哺乳动物的毛色由3对位于常染色体上的等位基因决定,其中A、B、D基因与毛色形成的关系如下图所示。现有黄色、褐色、黑色雌雄个体若干(均为纯合子)进行杂交实验,结果如下表所示,请分析并回答下列问题:

(1)由组1判断三对等位基因的遗传符合___________ 定律。组1亲本的基因型组合为___________ 或___________ 。组2的子二代黄色个体中纯合子的比例为___________ 。

(2)在组3的F1中出现了一只黄色个体,已知该个体表型的改变是由一条染色体上基因发生突变导致的,现用实验加以验证,将该个体与组3亲本中毛色为___________ 色的个体杂交,推测子代表型及比例为___________ 。

(3)综上可知,该动物的毛色与基因并不是简单的___________ 关系。基因可以通过控制___________ 进而控制性状,非等位基因之间也可以通过相互作用共同调控动物的毛色。

| 组别 | 亲本 | F1(雌、雄个体随机交配) | F2 |

| 组1 | 黄×黄 | 全黄 | 黄:褐:黑=52:3:9 |

| 组2 | 黄×黑 | 全黄 | 黄:黑=13:3 |

| 组3 | 黑×褐 | 全黑 | 黑:褐=3:1 |

(2)在组3的F1中出现了一只黄色个体,已知该个体表型的改变是由一条染色体上基因发生突变导致的,现用实验加以验证,将该个体与组3亲本中毛色为

(3)综上可知,该动物的毛色与基因并不是简单的

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

困难

(0.15)

名校

【推荐1】 水稻花为两性花,一株稻穗约开200~300朵,花粉自然条件下存活时间不足5分钟。“杂交水稻之父”袁隆平提出“三系配套法”,即通过培育雄性不育系、保持系和恢复系三个品系来培养杂交水稻,过程如图所示,恢复系与不育系杂交产生的杂交种育性正常且具有杂种优势。回答下列问题:

三系配套法杂交水稻系统

(1)杂交水稻的培育工作中雄性不育品系至关重要,选育雄性不育植株的目的是_____________ 。

(2)雄性不育由细胞质不育基因S和核中隐性基因r共同决定,仅含有S和r基因的水稻表现为雄性不育,而细胞质基因N 和细胞核中显性基因R 都会使水稻恢复育性。上述与水稻雄性育性有关的基因中,遵循孟德尔遗传规律的是_____________ 。若三系杂交稻中不育系的基因型表示为S(rr),则保持系基因型为_____________ ,恢复系基因型为_____________ 。

(3)不育系与恢复系间行种植并单行收获种子的目的是__________________ 。

(4)在三系配套法杂交育种中,选育恢复系非常关键。研究人员发现几株性状优良、纯度高但不含R基因的纯合水稻植株,现利用基因工程的技术将两个R基因导入不同的植株中培育出恢复系D。将恢复系D作为亲本与不育系混合种植,统计后代发现雄性不育植株:雄性可育植株=1:3,原因是_______________________________________ 。

三系配套法杂交水稻系统

(1)杂交水稻的培育工作中雄性不育品系至关重要,选育雄性不育植株的目的是

(2)雄性不育由细胞质不育基因S和核中隐性基因r共同决定,仅含有S和r基因的水稻表现为雄性不育,而细胞质基因N 和细胞核中显性基因R 都会使水稻恢复育性。上述与水稻雄性育性有关的基因中,遵循孟德尔遗传规律的是

(3)不育系与恢复系间行种植并单行收获种子的目的是

(4)在三系配套法杂交育种中,选育恢复系非常关键。研究人员发现几株性状优良、纯度高但不含R基因的纯合水稻植株,现利用基因工程的技术将两个R基因导入不同的植株中培育出恢复系D。将恢复系D作为亲本与不育系混合种植,统计后代发现雄性不育植株:雄性可育植株=1:3,原因是

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

困难

(0.15)

【推荐2】玉米是雌雄同株的异花传粉作物,自交和异交都可正常结实,但异交结实率较高。自然界中存在一类玉米,可为不同种类的其他玉米授粉使之结实,却不能接受不同种类的其他玉米的花粉而结出果实,这种现象称为单向异交不亲和。若该性状由一对等位基因G、g控制,现有甲、乙、丙三种植株,基因型分别为GG、Gg及gg,科研人员利用这三种植株进行了四组实验。

①gg(♂)×GG(♀)→不结实

②GG(♂)×gg(♀)→结实

③GG(♂)×Gg(♀)→结实

④Gg(♂)×GG(♀)→结实

(1)由第①组和第②组实验可以得出,基因型为______ 的植株表现为单向异交不亲和,研究表明,这种现象的形成是由于某种基因型的雌配子不能与另一种基因型的雄配子结合导致,结合第③组和第④组实验可知,G和g中,具有这种特点的是基因型为______ 的雌配子。第③组和第④组实验中,第______ 组的授粉成功率更高。

(2)丙类型的植株具有诸多优良性状且每对基因均为纯合,为培育既具有稳定遗传优良性状又表现为单向异交不亲和的玉米新品种,研究者以甲类型植株与丙类型植株为材料进行选育工作,共分三步进行。

第一步:使丙类型与甲类型玉米杂交获得F1。杂交时,______ 类型应作为母本。

第二步:F1玉米与丙类型植株杂交。杂交时,应以丙类型植株作为母本,原因是__________________ 。

第三步:获得足够数量基因型为Gg且具有纯合优良性状的玉米。进行的操作为__________________ 。(筛选Gg的方法忽略)

第四步:将筛选到的玉米进行自交。该步骤的目的是__________________ 。

(3)玉米种子的饱满对不饱满为显性(基因用A、a表示),现要检验某玉米是否为单向异交不亲和纯合个体,父本和母本应分别为______ (填“饱满”或“不饱满”)的个体,用来检测待测玉米的个体(丁)关于G、g的基因型为______ 。

(4)结合以上分析,单向异交不亲和性状在生产实践中能保持玉米某些优良性状稳定遗传。例如某些优良性状为______ 性性状时,单向异交不亲和可避免具有优良性状的个体与野生型玉米(gg)杂交,保证产生的子代保持优良性状。

①gg(♂)×GG(♀)→不结实

②GG(♂)×gg(♀)→结实

③GG(♂)×Gg(♀)→结实

④Gg(♂)×GG(♀)→结实

(1)由第①组和第②组实验可以得出,基因型为

(2)丙类型的植株具有诸多优良性状且每对基因均为纯合,为培育既具有稳定遗传优良性状又表现为单向异交不亲和的玉米新品种,研究者以甲类型植株与丙类型植株为材料进行选育工作,共分三步进行。

第一步:使丙类型与甲类型玉米杂交获得F1。杂交时,

第二步:F1玉米与丙类型植株杂交。杂交时,应以丙类型植株作为母本,原因是

第三步:获得足够数量基因型为Gg且具有纯合优良性状的玉米。进行的操作为

第四步:将筛选到的玉米进行自交。该步骤的目的是

(3)玉米种子的饱满对不饱满为显性(基因用A、a表示),现要检验某玉米是否为单向异交不亲和纯合个体,父本和母本应分别为

(4)结合以上分析,单向异交不亲和性状在生产实践中能保持玉米某些优良性状稳定遗传。例如某些优良性状为

您最近一年使用:0次

非选择题-解答题

|

困难

(0.15)

【推荐3】籼稻(染色体组成表示为MM)和粳稻(染色体组成表示为NN)的杂交种具有抗逆性强、产量高的优势,但杂交种的部分花粉败育。经检测,F1所有花粉中均存在某种杀死花粉的毒素蛋白,但只有育性正常的花粉中存在一种对应的解毒蛋白。进一步研究发现,编码这两种蛋白的基因均为位于籼稻12号染色体上的R区,该区的基因不发生交换,如下图(注:粳稻12号染色体上无B、C、D的等位基因。)。科研人员将纯合籼稻和纯合粳稻杂交,获得F1,F1自交获得F2,F2中仅有籼一粳杂交种和籼稻,且二者比例接近1:1。请回答下列问题:____ 的花粉败育。若用F1作父本,籼稻作母本进行杂交,子代的染色体组成为____ 。

(2)F1杂种植株单独敲除D基因,其花粉均不育,C、D基因双敲除植株花粉均可育。推测编码毒素蛋白的基因是____ (填“C”、“D”)。

(3)为验证以上推测,科研人员将D基因转入F1植株,获得转入了单拷贝D基因(一个D基因)的转基因植株(T0),检测发现T0中转入的D基因并未在12号染色体上。若T0自交,仅检测12号染色体的R区,统计子代中分别与粳稻、粳—籼杂交种和籼稻R区相同的个体比例依次为____ 、____ 、____ ,则支持上述推测。

(4)研究者发现在部分籼稻的一条12号染色体上有一段“DUYAO-JIEYAO系统”,其中DUYAO基因在二倍体阶段编码毒素,而JIEYAO基因仅在配子阶段编码解毒剂。DUYAO-JIEYAO两个基因位置足够近,在遗传时会留在同一条染色体上。这种籼稻产生的花粉不育的比例是____ 。

(2)F1杂种植株单独敲除D基因,其花粉均不育,C、D基因双敲除植株花粉均可育。推测编码毒素蛋白的基因是

(3)为验证以上推测,科研人员将D基因转入F1植株,获得转入了单拷贝D基因(一个D基因)的转基因植株(T0),检测发现T0中转入的D基因并未在12号染色体上。若T0自交,仅检测12号染色体的R区,统计子代中分别与粳稻、粳—籼杂交种和籼稻R区相同的个体比例依次为

(4)研究者发现在部分籼稻的一条12号染色体上有一段“DUYAO-JIEYAO系统”,其中DUYAO基因在二倍体阶段编码毒素,而JIEYAO基因仅在配子阶段编码解毒剂。DUYAO-JIEYAO两个基因位置足够近,在遗传时会留在同一条染色体上。这种籼稻产生的花粉不育的比例是

您最近一年使用:0次