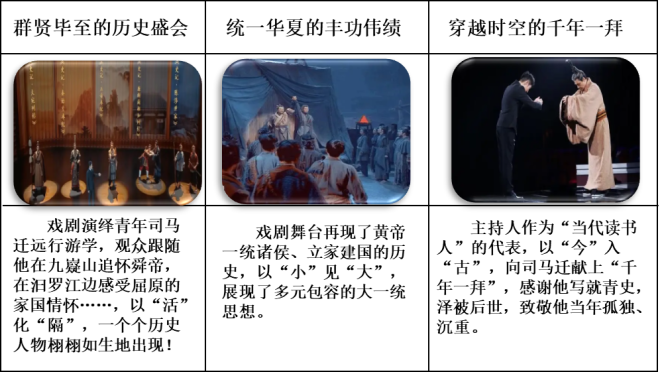

打开典籍,对话先贤。最近,一档聚焦中华优秀文化典籍的电视节目《典籍里的中国》广受欢迎,成为现象级文化亮点,并带动“读典热潮”,让我们再次感受到中国优秀传统文化直抵人心的力量。提起古籍,人们的印象往往是晦涩难懂,导致部分典籍或高悬在象牙塔,或尘封在藏书馆。《典籍里的中国》以戏剧化的结构和影视化的表达对典籍进行了可视化、故事化、直观化的艺术转码,成为中华优秀传统文化“活化”的范本。以下是第三期《史记》的三个片段。

(1)运用《文化生活》知识,说明今人为何要“读典”。

(2)从唯物辩证法角度,谈谈《典籍里的中国》成为中华优秀传统文化“活化”范本给我们的方法论启示。

相似题推荐

材料一 清代诗人尚镕写道:“天下好山水,必有楼台收。山水与楼台,又须文字留。”黄河流经千里,山西在黄河边建起鹳雀楼,王之涣为此写下了“白日依山尽,黄河入海流;欲穷千里目,更上一层楼”的千古名句。当下,许多城市有名山名水,但只注重修庙建寺,而不注重建楼题词。这实际上是一种短视行为,只看眼前利益,不看长远发展。缺乏文化支撑,必定没有生命力。

材料二 不知从何时,“神马”、“辣么美”、“蓝瘦香菇”……很多的网络新词开始充斥到社会生活中。有人认为,网络新词是网络时代的产物。“接地气”的用语,正是对社会现象的集融,能帮助人们更便捷也更有趣的交流。有人则认为,大量使用网络新词,严重影响了词义句意的表达,会对传统的汉字文化造成伤害。网络新词,实则是对汉字文化的一种亵渎、对中国传统汉字文化的曲解和不尊重。

(1)结合材料一,运用联系的多样性知识,分析说明清代诗人尚镕观点对当前楼阁建设的指导作用。

(2)对网络新词的使用,你是赞成还是反对,请结合材料二并运用文化生活的相关知识阐明理由。

(3)网络新词的推广和使用需谨慎,请你就此提出两条建议。

(4)根据材料并结合所学知识,分析希特勒崛起给德国带来的影响。

【推荐2】《典籍里的中国》是央视于牛年新春重点打造的大型原创文化节目。大年初一晚播放的第一集,以多维视角讲述了《尚书》的故事。进入节目,就仿佛是进入了深邃的时空隧道,“当代读书人”引领读者,完成了一次次穿越。观众在跨越时空的古今对话中,感受“弦歌不绝”的传承,激发“思接千载”的心绪。被称为“政书之祖,史书之源”的《尚书》,经由孔子删述六经,伏生舍命护书,晁错受命往学,安国推而广之,后人封之于窟,乃使弦歌不辍,文脉不绝。民本思想的由来便可追溯其中,并且在中国各个朝代不断传承发展。从最开始《尚书·夏书·五子之歌》中的“民惟邦本,本固邦宁”,到春秋战国时代《孟子》中的“民为贵,社稷次之,君为轻”,再到唐朝魏征和唐太宗论政提到“君舟也,人水也,水能载舟亦能覆舟”,直到今天“以人民为中心”的民本思想依然是治国理政的重要理念。

惟殷先人,有册有典。几千年来,祖先一直在记录我们的历史、讲述我们的故事,每一部典籍都凝聚着前人的心血和智慧,人们世代守护,薪火相传,让精神的血脉延绵至今。打开典籍、对话先贤,就能知道我们的生命缘起何处,知道我们的脚步迈向何方。

(1)结合材料,运用文化生活知识,谈谈你对“我们的生命缘起何处,我们的脚步迈向何方”的理解。

(2)作为当代读书人,应怎样让《尚书》等典籍薪火相传?请列出两条建议。

2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,提出提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、繁荣兴盛农村文化、推进体制机制创新等一系列要求。

材料一 某地在实现乡村振兴的实践中认识到,竭泽而渔的掠夺和刀耕火种的开发,都不能创造出真正的“金山银山”,必须以绿色发展为引领,坚持人与自然和谐共生。依托自然田国风光和乡土文化资源发展文化旅游产业。 利用现代技术,增加农业生态产品和服务供给。在保护生态资源的前提下,通过深度开发和大力发展生态旅游,实现“金山银山”和“绿水青山”的统一。

材料二 乡村振兴。文化先行。 乡村文化兴盛既是多村振兴的重要动力,也是乡村振兴的重要标志。习近平总书记提出,中华民族伟大复兴要以中华文化发展繁荣为条件。乡村富应而文明,此谓“洋急绵豆”。只有将中华文化体现和惠及在幅员广阔的中国乡村上,才能算得上真正的繁荣。

(1)结合材料一,运用唯物辩证法的联系观,说明某地在乡村振兴的过程中是如何实现“金山银山”和“绿水青山”统一的。

(2)结合材料二,从发展中国特色社会主义文化的角度、分析说明乡村文化建设的价值所在。

(3)乡村振兴中要充分发挥教育的作用,请就教育在乡村振兴中的作用设计两条宣传标语。(要求:主题鲜明,言简意赅。每条限20个字以内)

2018年10月24日,港珠澳大桥正式通车。大桥设计坚持“就高不就低”原则,即大桥建设的每项要求均采用内地、香港和澳门三地中的最高标准,如大桥设计使用寿命长达120年,打破了国内大桥的“百年惯例”,可抵御8级地震、16级台风、珠江口300年一遇的洪潮。大桥穿越中华白海豚国家级自然保护区,大桥建设坚持绿色理念,实现了环境“零污染”和白海豚“零伤亡”“不搬家”。大桥艺术构思独特,采用“桥、岛、隧三位一体”的建筑形式;大桥全路段呈S形曲线,桥墩的轴线方向和水流的流向大致取平,既减少桥墩阻水率,又提升行车安全,还提升了建筑美观度。主体工程设计中包含各种优秀传统文化元素。“风帆”桥塔寓意扬帆远航;“中国结”桥塔寓意着三地文化交融,共创粤港澳大湾区美好未来;“海豚塔”表现了人类与自然的和谐……从设想到图纸,从开工到建成,数以万计的建设者,克服许多世界级难题,凝聚起战胜一切困难和挑战的磅礴力量,面向世界,集成世界上最先进的管理技术和经验,创下多项世界之最,极大地激发了民族自豪感,最终将大桥打造成了经得起历史考验的“世纪工程”。

(1)港珠澳大桥设计充满了中国人的哲学智慧。结合材料并运用唯物辩证法联系的观点加以说明。

(2)运用文化生活知识并结合材料,分析港珠澳大桥建设所展现的中国智慧和中国精神。

(3)班级拟举办“港珠澳大桥礼赞”演讲比赛。请列出你要赞美的对象及其主题。(要求写出两条)

【推荐3】4月25日,习近平主席在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会时强调,中国要强农业必须强,中国要美农村必须美,中国要富农民必须富。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,全面落实强农惠农政策,促进农业基础稳固、农村和谐稳定、农民安居乐业。深化农村改革需要多要素联动,要在稳定粮食生产、确保国家粮食安全的基础上,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。建设社会主义新农村需要规划先行,补农村短板,扬农村长处,注意乡土味道,保留乡村风貌,留住田园乡愁。要因地制宜搞好农村人居环境综合整治,创造干净整洁的农村生活环境。

结合材料,运用“思想方法与创新意识”相关知识,分析说明如何实现习近平总书记重要讲话中所描绘的美好愿景。

材料一 改革开放35年来,中国得之于经济,失之于文化,文化已经成为中国经济社会发展的短板。究其原因,有学者认为:我们重视了文化的产业功能和意识形态功能,却忽视了文化作为文化的自身逻辑;我们看到太多国人对自身文化的否定,而皆西方为是的倾向和现象。

材料二 家风是指一家或一族世代相传的道德准则和处世方法。家风连着民风,影响社会风尚。中华民族历来重视家风的培育和传承。颜之推的《颜氏家训》、朱柏庐的《治家格言》、曾国藩的《曾国藩家书》、傅雷的家书家信,都堪称一定时代家风家教的典范。

(1)结合材料一,运用《文化生活》知识对“文化成为中国经济社会发展短板”归因观点进行佐证,并为解决我国文化短板寻找根本出路。

(2)有人认为,建设文化强国,培育和践行社会主义核心价值观,必须大力加强传统家风的教育。请运用唯物辩证法的实质的分析方法,对这一观点加以评析。

(3)一些家庭进行家风教育时,有时会出现长辈不厌其烦,晚辈不胜其烦的现象。你认为怎样才能化解家风教育中的这种矛盾?

山东龙口市南山村,原是一个鲜为人知的穷山村。十一届三中全会以后,南山村靠5000元办起了工副业,迈出了创业第一步。而后滚动发展,形成了多产并举的繁荣局面。先后兼并了周边11个村,实现了由先富到共富的飞跃。被授予“全国小城镇建设示范区”“全国创建文明先进单位”称号,成为建设社会主义新农村的典范。

口袋鼓起来的南山人精神文化生活同样丰富多彩。南山村先后建起了藏书58万册的图书馆;能容纳1100多名观众的影剧院;功能齐全的体育场能同时容纳2万多人。学习成为南山人不可缺少的生活内容。

南山村在加快发展共同富裕的同时,不忘增加持续、健康发展的后劲。先后投资20亿元,建起了从幼儿园、小学、中学、职业中专到大学一整套发达的教育体系,这对提高南山村村民的素质和技能起到了重要作用。

(1)结合材料,运用文化生活知识说明乡村文化建设在乡村振兴中的作用。

(2)乡村振兴需要典范。运用矛盾普遍性与特殊性辩证关系原理,分析在乡村振兴中怎样发挥好南山村的典范作用。

(3)乡村振兴离不开党和国家的好政策。按照下列示例,列举两条改革开放以来促进农业发展、农民增收的好政策。

| 政策名称 | 主要内容或意义 | |

| 示例 | 乡村振兴战略 | 全面振兴农村,实现城乡一体化 |

| 1 | ||

| 2 |

我们要把马、恩、列、斯的方法用到中国来,在中国创造出一些新的东西。只有一般的理论,不用于中国的实际,打不得敌人。但如果把理论用到实际上去,用马克思主义的立场、方法来解决中国问题,创造些新的东西,这样就用得了。

——1938年10月,毛泽东在中共六届六中全会上作的政治报告

发展21世纪马克思主义、当代中国马克思主义,必须立足中国、放眼世界,保持与时俱进的理论品格,深刻认识马克思主义的时代意义和现实意义,锲而不舍推进马克思主义中国化、时代化、大众化,使马克思主义放射出更加灿烂的真理光芒。

——2017年9月,习近平在十八届中央政治局第四十三次集体学习时的讲话

(1)结合材料,运用矛盾观知识说明新时代怎样才能充分发挥马克思主义的作用。

(2)运用文化生活知识,阐释习近平关于发展当代中国马克思主义的论述的依据。

【推荐1】北京作为首都,是国际化大都市。党的十八大以来,北京市深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神,主动作为,实现了深刻转型,发生了新的历史性变化。“加减法”成为促进其高质量发展的秘诀。

曾经的北京动物园批发市场通过先疏解、后引进的方式,转型为国家级金融科技示范区核心区。 | 减量+提质:发展动能更澎湃 通过持续的减量发展,实现了人口、城乡建设用地、建设面积“三个减量”,由此腾出的发展要素和发展空间为实体经济提质增效添薪加柴,推动存量要素在已有“天花板”下实现效益最大化。全市经济总量在2021年超过4万亿元,人均地区生产总值超过18万元、居各省区市首位,达到发达经济体中等水平。 |

温榆河公园经过疏解腾退并进一步修复生态后,成为市民游客休闲漫步的好去处。 | 减量+增绿:城市环境更宜居 党的十八大以来,北京累计退出一般制造和污染企业约3000家,疏解提升区域性专业市场和物流中心近1000个;与此同时,推动两轮百万亩造林绿化,一道围绕北京城区的“绿环”悄然诞生。 |

首钢园在搬迁调整后凭借工业遗存、冬奥遗产和现代会展的结合,圈粉无数。 | 减量+更新:文化交融更多彩 越来越多的工业遗存与文化产业融合重生,各具特色的文化沙龙、演艺活动层出不穷,北京坊、首钢等文化产业园区已成为社会主义先进文化的传播地、城市更新的承载地、优质文化企业的集聚地、市民文化消费的打卡地。在减量发展理念的带动下,北京持续让文化为城市赋能。 |

观点一:传统技艺正面临着失传的危机,弘扬“工匠精神”应该以传承为主,让技艺生生不息、代代相传。

观点二:只有创新才能掌握更多核心技术,弘扬“工匠精神”应该以创新为主,使“中国制造”升级为“优质制造”。

你赞同哪种观点?运用辩证否定观的知识说明理由。

【推荐3】青年是社会力量中最积极、最有生气的力量,国家的希望在青年,民族的未来在青年。五四运动以来的100年,是中国青年一代又一代接续奋斗、凯歌前行的100年,是中国青年用青春之我创造青春之中国、青春之民族的100年。2019年4月30日,习近平在纪念五四运动100周年大会上勉励新时代的青年要不负时代,继续发扬五四精神(即忧国忧民、热爱祖国、积极创新、探索科学的爱国主义精神),让青春焕发绚丽光彩。

结合材料,回答下列问题:

(1)运用文化生活相关知识,分析新时代广大青年继续发扬五四精神的必要性。

(2)让青春焕发绚丽光彩,离不开科学的人生规划。请运用唯物辩证法的相关知识,谈谈广大青年应如何制订科学的人生规划?