民族要复兴,乡村必振兴。

经过多年发展,浙江A村成为远近闻名的“先富村”。2019年,A村携手周边24个村开启了共富之路。成立乡村振兴联合体,以产业发展为抓手,整合土地、劳动力等资源,通过产业大统筹,因地制宜分片打造有品牌特色产业带,形成产业共富联盟;成立振兴发展公司,创新入股联营模式,鼓励村民以人口、现金、资源入股,建立民宿加盟、游客分流等机制,推动A村游客向周边村庄分流,形成共建共享机制;2022年,25个行政村实现村集体经济总收入2470.59万元,经营性收入1266.82万元,分别增长9.41%和29.56%。现在的25个村产业兴、村镇美,吸引着很多乡贤和年青人来创业。

A村在发展经济的同时,不断探索法治乡村建设新途径。村民大会表决通过符合时代精神的《A村规民约》和《A村行业规则》;在村镇中心建设法治广场,展示优秀法治文化精神,在村路两旁竖碑叙述法治小故事,设立移动书屋免费向村民和游客提供法律小知识;成立“民情调解室”,聘请司法干部和律师,及时化解邻里纠纷、回应游客诉求;现在的A村乡风文明、治理有效。A村带领着24个村正走在中国式现代化的路上。

结合材料,运用《中国特色社会主义》《政治与法治》《经济与社会》的相关知识,回答下列问题:

(1)运用社会基本矛盾的知识,写一篇短文点赞A村的共富之路。要求:观点正确;知识运用准确;材料提取恰当;论述清晰;论证有力;300字以内。

(2)阐述A村建设法治乡村的做法对各地“建设法治社会”的启示。

(3)运用“实施乡村振兴战略”的知识,请你为A村推进现代化建设提一条建议。

相似题推荐

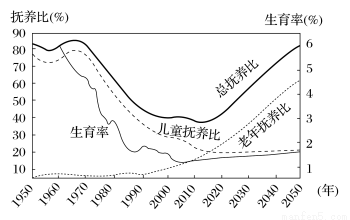

备注:人口抚养比指总人口中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比。说明每100名劳动年龄人口大致要负担多少名非劳动年龄人口。劳动年龄人口(15岁-59岁人口),学界通常用人口抚养比升降来定义人口红利。

材料二:随着我国15岁至59岁劳动年龄人口于2010年达到峰值,过去几年都是呈绝对减少的趋势,人口抚养比也开始提高,随之而来的是老龄化趋势加剧,“未富先老”问题凸显。按照人口转变规律,劳动年龄人口负增长必然发生,我国的人口红利终将消失。未来中国劳动年龄人口将加速减少,按总和生育率1.5测算,在2020年之前,劳动年龄人口减幅相对较缓,年均减少155万人,之后一个时期减幅将加快。农村劳动力在经过前期大规模转移后,供给增长速度持续降低。

材料三:为应对人口老龄化问题,2015年10月26日召开的中共十八届五中全会建议全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策。这为我国计划生育政策的调整指明了方向,但仍需运用法治思维去落实,以法治的方式去推行。中央层面明确调整生育政策,不等于其立时生效,它还须经过国务院制定调整意见、全国人大常委会批准、各地实施方案报批、地方人大修订计生条例四道关键程序。2015年12月3日《计生修法草案》已获国务院常务会议通过。2015年12月27日全国人大常委会表决通过《人口与计划生育法修正案》。

(1)材料一图表反映哪些信息。结合材料一、二运用经济生活中有关生产理论、社会主义市场经济理论说明面对我国劳动年龄人口减少及人口老龄化趋势,要保持我国经济社会的可持续发展,我国该怎样应对?

(2)结合材料三分析其中蕴含哪些政治生活道理。

受国内外因素影响,我国经济下行压力加大。为此,2019年政府工作报告指出,要实施更大规模的减税,重点降低制造业和小微企业税收负担。这次减税,是完善税制、优化收入分配格局的重要改革,是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措,是支持稳增长、保就业、调结构的重大抉择。

结合材料,运用“生产力和生产关系矛盾运动”的知识,分析当前对企业减税的理由。

【推荐3】中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。

——中国式现代化是人口规模巨大的现代化。

——中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。

——中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。

——中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。

——中国式现代化是走和平发展道路的现代化。

中国式现代化的本质要求是:坚持中国共产党领导,坚持中国特色社会主义,实现高质量发展,发展全过程人民民主,丰富人民精神世界,实现全体人民共同富裕,促进人与自然和谐共生,推动构建人类命运共同体,创造人类文明新形态。

结合材料,运用“寻觅社会的真谛”的知识,分析中国共产党成功推进和拓展“中国式现代化”的社会历史观的哲学依据。

最爱中国红

【美丽田园·育出苹果红】

多年深耕,延安苹果种植面积约占全国的1/9、世界的1/20,全市农民经营性收入超过六成来自苹果。延安苹果,为什么这么红?

◎走进宜川县云岩镇堡定村村民王东峰的果园,满眼矮化密植的新品种。 这些“小个头”的品种便于机械化作业,产量质量双双提升。目前,延安全市矮化密植苹果72.9万亩,每亩效益是乔化果园的两倍以上。

◎“加入村里的苹果合作社,选果、保鲜都免费,7亩苹果一年能添4万多元。”果农杨正民兴奋地说。新的组织方式,增强了闯市场的底气。“企业+基地+农户”“订单生产+定价收购十全网销售”……20种联农带农模式,102个利益联结体,牵起1.3万余户果农,带动10.5万亩生产基地。

◎在延安精神的指引下,延安市充分发挥基层党组织在乡村振兴中的战斗堡垒作用,把群众组织起来,通过构建稳定利益联结机制,不断增强群众发展信心。

(1)结合材料,运用社会基本矛盾知识,透视延安苹果为什么这么红。【多彩文化·守护革命红】

山东是一片充满红色记忆的土地。 某校高二学生在以“传承红色基因”为主题的项目式学习中列表梳理了山东在弘扬红色文化方面所做的努力及基本经验。

| 山东在弘扬红色文化方面所做的努力 | 基本经验 |

| 印发《山东省红色基因传承工程实施方案(2023—2027年)》,颁布《山东省红色文化保护传承条例》,出台《山东省革命文物保护利用工程实施意见》。 | ①加强宏观规划指导,为弘扬红色文化提供 重要保障 |

| 共设有25处全国爱国主义教育示范基地、213处省级爱国主义教育基地,颁布《山东省红色文化地图》,把沂蒙精神等主题列入全省中小学和高校教学。 | ②加强红色资源开发利用,充分发挥红色阵地.的教育作用 |

| 民族歌剧《沂蒙山》、京剧《燕翼堂》、杂技剧《铁道英雄》、舞剧《乳娘》等一大批优秀革命历史题材的艺术作品立上舞台。 | ③积极打造红色文艺精品,实现红色文化传承形式多样化 |

(2)结合材料,分别运用三种不同类型推理分析在弘扬红色文化问题上应如何实现对“山东经验”的总结、推广和借鉴。

【变换世界·点亮中国红】

2023年是中国实行改革开放45周年。这个时间节点,中国如何做?世界怎么看?

◎今年以来,中国发布稳外资24条政策措施,在5个自贸试验区和海南自由贸易港试点对接相关国际高标准经贸规则,宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动,自贸试验区升级扩容至22个……

◎第六届中国国际进口博览会吸引128个国家的3400多家企业参展,按年计意向成交创新高,金额达到784.1亿美元;第二届全球数字贸易博览会,有100多个国际采购团来到数贸会现场商洽合作……

◎联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》显示,2022年全球外国直接投资下降12%,中国吸引的外国直接投资额却逆势增长5%;国际货币基金组织日前上调了中国今明两年经济增速的预期……

(3)中国已经成为最佳投资目的地的代名词,下一个“中国”,还是中国。结合材料,运用逻辑与思维、经济与社会知识以“请选择继续相信”为主题撰写一篇短评。要求:①围绕主题,观点明确;②论证充分,逻辑清晰;③学科术语使用规范;④总字数在250字左右。

党的十九届四中全会首次把“按劳分配为主体、多种分配方式并存”确定为基本经济制度,并首次提出要“重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业”。第三次分配是在道德、文化、习惯等影响下,社会力量自愿通过民间捐赠、慈善事业、志愿行动等方式济困扶弱的行为,是对初次分配和再分配的有益补充,被称为促进社会公平正义的“温柔之手”。

随着我国经济发展和社会文明程度提高,全社会公益慈善意识日渐增强,社会公益氛围越来越浓厚。但也存在着慈善组织数量相对较少、社会资源动员能力有限、政府税收鼓励政策滞后、慈善法律法规有待健全、慈善组织公信力有待增强等一系列制约我国慈善事业发展的因素。

(1)有人认为:发挥第三次分配作用,发展慈善事业,具有提升社会道德水准和文明程度的功能。结合材料,运用文化生活的知识对此加以说明。

(2)运用社会基本矛盾运动的有关知识,说明如何破解制约我国慈善事业发展的因素。

(3)中华民族一直都有“乐善好施”“扶危济困”的传统美德。请为发挥中华传统美德对慈善事业的积极作用提出两条建议。

运用“寻觅社会的真谛”的知识,阐明国家制定《网络安全法》的哲学依据。

材料一 “一带一路”国际合作高峰论坛于2017年5月14日至15日在北京举行。本次高峰论坛上提出并完善了“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢、平等透明、相互尊重”的丝路精神。“一带一路”构建人类命运共同体的开创之举,受到国际社会的高度赞赏和热烈欢迎。峰会传递明确信息:将深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,不断适应、把握、引领经济发展新常态,积极推进供给侧结构性改革,实现持续发展,为“一带一路”注入强大动力。

材料二,在新发展理念带动下,我国产业结构不断优化升级。但也出现了一些企业利用国家政策钻空子的不正当经营行为。新能源汽车产业是国家确定的战略性新兴产业,发展新能源汽车产业是促进汽车工业转型升级的重要举措。近年来中央财政对新能源汽车推广应用予以补助,有效促进了新能源汽车发展。但是某些企业利欲熏心违规骗取财政补贴,严重扰乱了市场秩序,对我国新能源汽车的推广应用造成了恶劣影响。继2016年12月份处罚首批4家骗补车企后,2017年2月工信部开出第二批骗补罚单,同时进一步完善财政补贴政策,提高准入门槛,相关企业所在地方政府根据核查结果启动了法律程序,显示出国家高度重视和严肃处理新能源汽车“骗补”事件的态度和决心。

(1)结合材料一,运用经济生活的相关知识,分析说明我国提出“一带一路”战略构想的合理性?

(2)结合材料二,运用经济生活知识,说明应如何促进新能源汽车的健康发展。

(3)在“一带一路”高峰论坛期间,某市为更好地向市民宣传“丝路精神”,向市民征集宣传标语,你能提出哪两条好建议?(要求:语言工整,朗朗上口,紧扣主题,每条20字以内)

【推荐2】新冠肺炎疫情是“冷战”结束以来最严重的突发性全球危机,新冠肺炎疫情的影响冲击着人类健康、经济增长、社会发展、国家安全和国际关系等方方面面。阅读材料,完成下列要求。

材料一 新冠肺炎疫情使得各国供给与需求一度陷入突发性中断状态,暴露出经济全球化的脆弱性,同时也进一步促进产业数字化智能化转型。《世界互联网发展报告2021》指出,数字经济成为世界各国应对新冠肺炎疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择。构建“双循环”新发展格局的关键一招,就是要通过科技创新,特别是数字技术创新,完善产业链供应链体系,畅通国内大循环,释放内需潜力,保持中国经济的持续韧性:“疫情是一堂生动的数字化培训课,也是强劲的数字化加速器。”《中国数字经济发展白皮书》指出,在线办公、在线视频、网络视频等数字化新业态新模式在疫情倒逼下不断涌现,大量企业利用大数据、工业互联网等加强供需精准对接、高效生产和统筹调配。2020年,我国三次产业数字化发展深入推进,服务业、工业、农业数字经济占行业增加其比重分别为40.7%、21.0%和8.9%,产业数字化转型提速。

材料二 习近平主席出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲时指出,面对这场事关人类前途命运的世纪疫情,国际社会打响了一场顽强的阻击战。事实再次表明,在全球性危机的惊涛骇浪里,各国不是乘坐在190多条小船上,而是乘坐在一条命运与共的大船上;世界正处在重要的十字路口,各国必须齐心协力,采取积极、果断和包容的态度;当今世界并不太平,煽动仇恨、偏见的言论不绝于耳,由此产生的种种围堵、打压甚至对抗对世界和平安全有百害而无一利:历史反复证明,对抗不仅于事无补,而且会带来灾难性后果。搞保护主义、单边主义,谁也保护不了,最终只会损人害己。

(1)结合材料一,运用《经济与社会》的知识,分析数字经济是如何赋能国内经济循环的。

(2)运用《当代国际政治与经济》的有关知识,结合材料二分析,面对世纪疫情,我们如何继续走好经济全球化道路?

日前,国家统计局发布党的十八大以来经济社会发展成就系列报告。报告指出:这十年,面对全球新一轮科技革命与产业变革带来的重大机遇与挑战,各地区各部门坚持创新现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,着力构建现代化经济,产业结构不断优化,第一产业基础地位不断稳固,第二产业创新驱动深入推进,第三产业重点领域蓬勃发展,转型升级成效显著,有力支撑国民经济持续健康发展。

这十年,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院关于区域协调发展的重大决策部署,持续推进区域重大战略和区域协调发展战略,有力推动各地区合理分工、优势互补,区域协调发展体制机制更加健全,经济增长潜力进一步显现,区域发展新格局逐步构建。

这十年,我国坚定实施扩大内需战略,充分发挥国内超大规模市场优势,全面提高对外开放水平,最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口三大需求结构不断优化,拉动经济增长的协同性明显增强,为加快构建新发展格局提供有力支撑。

结合材料,运用《经济与社会》知识,说明这十年国家是如何锚定高质量发展之路勇毅前行的。

【推荐1】某市结合当地乡情、民情,探索出一条“三治融合”的乡村治理之路,治理更有力度,乡村更有温度。

| 自治增活力 | 推行“社区究组织+居委会+业主委员会+物业服务企业+两代表一委员”共同参与的“五位一体”协商议事和议定落实机制。 |

| 法治强保障 | 在街道建立法官工作室,在社区建立“微法庭”,在小区打造法治广场,进行“定向”+“订单”式普法宣传。 |

| 德治扬正气 | 积极开展社区“满分党员”、文明家庭、身边好人等评选,注重发现身边榜样,宣传典型事迹。 |

为更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,湖北省着力探索法治乡村建设新路径,为乡村振兴提供坚实的法治保障。

全省深入学习宣传习近平法治思想,加强村党组织对村各类组织和各项工作的全面领导,并出台了《实施乡村振兴战略法治乡村建设工作方案》,明确将全面建立农村扫黑除恶常态化机制,严厉打击涉农腐败和各类违法犯罪活动;充分发挥驻村工作队普法宣传教育作用,尤其强化乡村振兴系统干部和局机关干部的法治理念,形成干部依法办事、群众遇事找法的良好法治氛围;汇聚众力,共织法治乡村“保障网”,积极开展司法救助、法律援助,为基层组织、乡村企业和群众提供“贴近式”法律服务;聚力重行,共绘法治乡村“同心圆”,引导村民守正创新,积极参与,向上向善,不断弘扬中华民族优秀传统,自觉履行法定义务和家庭责任、社会责任。

结合材料,运用政治与法治的知识,分析湖北省是如何开展法治乡村建设的。

目前,因用户信息泄露呈现渠道多、窃取违法行为成本低、追查难度大等特点,我国个人信息保护工作形势严峻。同时,我国缺少有关个人信息保护统一的专项立法,难以为个人信息保护提供切实有效的法律保障。对此,有全国人大代表建议通过加快个人信息保护法立法进程、加大打击力度等方式,进一步加大用户个人信息保护力度。

结合材料,从政治生活角度分析我国为什么要加快个人信息保护立法工作,以及全国人大和人大代表在个人信息保护中应发挥哪些作用。