中国药学家屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾新方法而获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。这是中国本土培养的科学家首次获诺贝尔奖。

疟疾是威胁人类生命的一大顽疾,困扰了人类几千年。20世纪60年代末,治疗疟疾的常用药物——氯喹或奎宁的药效已经减弱,疟疾的发病率再次升高。为了找到新型抗疟药物,中国政府启动了研制治疗疟疾药物的“523项目”,中医研究院成立以屠呦呦为组长的科研组参加研究工作。在极为艰苦的条件下,屠呦呦小组与全国7个省市、30多个单位的科研人员协同合作,经过数百次试验、无数次失败,并从《肘后备急方》等传统中草药文献中获得灵感、汲取智慧,最终使用乙醚从青蒿中提取了疗效高的青蒿素,开创了治疗疟疾新方法,挽救了全球数百万人的生命。世界卫生组织将青蒿素和相关药剂列入其基本药品目录,以青蒿素为基础的复方药物已经成为疟疾的标准治疗药物。

屠呦呦说,获得诺贝尔生理学或医学奖,是中医中药走向世界的一项荣誉。它属于科研团队中的每一个人,属于中国科学家群体。用现代科学手段不断认识中医药,是我们一代代科研工作者的责任。

结合材料,运用追求真理的知识说明我国科学家是如何发现疟疾新疗法的。相似题推荐

人生的堵点,往往堵在认知。

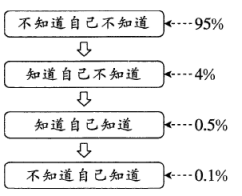

古希腊有一句箴言是“认识自己”,这与老子的“知人者智,自知者明”很相似,都强调要认识自己。达尔文说过,“无知比知识更容易让人产生自信”。有学者因此把认知分为四个层次。绝大部分人都处于“不知道自己不知道”的无知无畏状态。(如下图)

思维障碍和思维边界被禁锢,就像鱼缸中的一条金鱼,永远意识不到鱼缸的存在。唯一打破鱼缸的方法,就是认知升级——能够做到修身正心、博观约取、厚积薄发和见贤思齐、见不贤而自省,使自己保持“开放进取、向外探寻、向内思考”的空杯心态。

结合材料,运用探索认识的奥秘的知识,说明我们应如何实现认知觉醒。

新高考改革自2014年在浙江、上海启动以来,全国各地分阶段分地域稳步推进。2021年9月,江西省作为最后一批新高考改革省市,宣布2021级高一秋季入学新生将采用“3+1+2"方案。

高考改革以生为本,从尊重学生兴趣、特长角度出发,赋予学生更多选择权。然而,“3+1+2"方案规定物理或历史为必选科目,引发是否重回文理分科老路、限制考生选择权的争议。专家认为,传统文理分科模式下,学生只有2种选择,现在“3+1+2"给学生提供了12种选择,增加了学生在高中阶段的选择自由。学会选择,发现个人的兴趣、爱好、特长、潜能,规划自己人生,是国际基础教育的发展趋势,也是国家培养高素质人才的必行之路,关乎整个国家未来竞争力。改革举措在实施过程中遇到的问题和争议可以通过进一步论证和研究,做出科学的研判和选择,使高考改革在争议中前行。

(1)结合材料,运用“认识具有反复性”的知识,分析人们对新高考改革方案存在争议的原因。

(2)从价值判断和价值选择角度,就如何使高考改革在争议中前行提两条建议。

材料 日本分子细胞生物学家大隅良典凭借在细胞“自噬作用”的研究中取得了重要成果,获得2016年诺贝尔医学奖。

自噬这一概念最早出现于上世纪60年代,当时研究人员发现细胞能够消灭自身内部物质,方式是将其包裹进一个膜结构中,从而形成小型囊体并被输运至被称作“溶酶体”的回收机构进行分解。对这一过程开展研究非常困难,这也就意味着我们对其知之甚少。直到上世纪90年代,在经过一系列出色的实验之后,日本科学家大隅良典利用面包酵母找到了与自噬作用有关的关键基因。随后他开始致力于阐明酵母菌体内自噬作用的背后机制,并发现与之相似的复杂过程也同样存在于我们人类的细胞内。大隅良典的研究更新了我们关于细胞物质循环的旧有观点,他的研究开启了理解自噬作用在许多生理过程中关键作用的崭新道路,如生物体对于饥饿的适应、机体对于感染的反应、癌症和神经疾病等。

请运用认识论的相关知识,分析科学家对细胞“自噬作用”的研究过程蕴含哪些哲学道理?

材料一 高考制度恢复四十多年来,无数个令人感奋的高考故事,已经积淀为深刻的集体记忆。实践证明,高考制度符合国情,焕发了我国科教事业的生机活力,选拔了千百万优秀学子。这既是普通人实现梦想,向上流动的重要渠道,更是培育人才、实现中国梦的重要制度支撑。时代在变,高考也在变。招生制度从定向招生到“双轨制”再到实行“并轨”,从赋予高校自主招生权到探索招生和考试相对分离再到改变成绩是评价学生的唯一标准……四十多年来,高考不断打破“一考定终身”“唯分取人”的窠臼,在探索中前进,在改革中发展。

教育部决定,到2020年全面建立新高考制度,更好地发挥高考作为教育改革“指挥棒”的作用,进一步破解科学性、公平性等时代课题。因为要想实现中华民族伟大复兴,教育的地位和作用不可忽视。教育是国之计,也是民之生,影响当下,更关乎未来。

材料二 因高考及高考制度的变革涉及千家万户,政府决策,学校招生,人才培养等多个领域,新一轮的高考改革引发社会各界的不同反响。有声音认为,学生选科看似选择多了,同时也带来了困惑和选择焦虑。有声音认为,选科分班给学校的教学带来很大的挑战。还有声音认为,新高考可能会导致高中物理学科“遇冷”,国家科技发展将后继乏力。一时间,新高考在一片鲜花和掌声中,也受到审视和质疑。

(1)结合材料一,运用探索认识的奥秘的知识,谈谈应如何看待四十多年来我国高考制度的变革。

(2)结合材料二,运用认识具有反复性的知识,分析新高考“鲜花和掌声”“审视和质疑”并存的原因。

“八年抗战”的说法在日常宣传及诸多影视剧中由来已久。“十四年抗战”这一说法也在建国初就出现并长期存在。军事科学院原军事历史研究部副部长支绍增表示,只说八年抗战,会把中共领导的东北抗联抗日排除在外,将民众自发抗战排除在外,也将抗战中涌现出的杨靖宇、赵尚志、赵一曼等英雄人物排除在外。南京师范大学历史系教授经盛鸿也表示,“九一八事变”不仅标志着日本侵华战争的开始,也标志着中国人民反抗侵略者的开始,东北军民对抗日战争的巨大付出应该得到重视,十四年抗战历史是前后贯通的整体。为加强爱国主义教育,全面真实地反映日本侵华罪行,教育部发文要求在大中小学教材中全面落实“十四年抗战”概念。

(1)结合材料,运用教育在文化发展中的作用的有关知识,说明为什么要在大中小学教材中全面落实“十四年抗战”概念。

(2)结合材料,运用真理的有关知识,分析我们将“8年抗战”改为“14年抗战”的正确性。

有人认为“实践证明,两个‘先行区’发展战略是真理,它是不会改变的。”请运用第六课“求索真理的历程”的有关知识加以评析。

中国共产党100多年的历史就是一部为实现现代化强国而奋斗的历史。习近平总书记在党的二十大报告中强调,从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

我国14亿多人口整体迈入现代化社会,规模将超过现有发达国家人口的总和,其艰巨性和复杂性前所未有,发展途径和推进方式也必然具有自己的特点。中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。

中国式现代化,不同于西方以资本为中心的现代化、两极分化的现代化、物质主义膨胀的现代化、对外掠夺扩张的现代化。中国式现代化既切合中国实际,体现了社会主义建设规律,也体现了人类社会发展规律,拓展了发展中国家走向现代化的途径,为人类对更好社会制度的探索提供了中国智慧和中国方案。

(1)结合材料,运用真理特点的知识,谈谈你对中国式现代化的认识。

(2)近年来,西方部分人士一再宣扬“中国威胁论”,提出中国的发展对其国家安全造成威胁。结合材料,运用《当代国际政治与经济》的知识对其进行辩驳。

【推荐2】二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

某市书记手中的二十大报告上,一句句围绕人民的阐述,一项项增进人民福祉的部署,被画上了一道道着重线。为此,某市制定了《××市提升新服务进一步优化营商环境行动方案》(以下简称《方案》)并发布。《方案》指出,大力推动包容审慎监管。对新技术、新产业、新业态、新模式,按照鼓励创新原则,留足发展空间,同时坚守质量和安全底线,严禁简单封杀或放任不管。加强对新生事物发展规律研究,分类量身定制监管规则和标准。对看得准、有发展前景的,要引导其健康规范发展;对一时看不准的,设置一定的“观察期”,对出现的问题及时引导或处置。建立市级包容审慎监管政策统筹研究机制,对出现的新问题、共性问题、综合问题、疑难问题等,及时组织研究,提供政策支持。

结合材料,运用真理观的知识,说明为什么对于新技术、新产业等,要大力推动包容审慎监管。习近平总书记指出,中国共产党人是马克思主义者,也是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。在2021年“七一”重要讲话中,习近平总书记强调,在新的征程上,要坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀文化相结合。

材料一 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,顺应时代发展,从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想,赋予了马克思主义鲜明的时代特色、丰富的时代内涵、旺盛的时代活力。

材料二 “求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。因此,文化自信首先需要文化自觉自知。知道自己有什么家底,家里有什么宝贝,宝贝的价值与意义是什么,对这些有清晰的了解和认知,才能够不再“抛弃自家无尽藏,持钵沿街效贫儿”。

(1)结合材料,运用真理的相关知识,分析说明习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思主义的丰富和发展。

(2)运用文化自信知识,阐述增强对中华优秀传统文化自信的积极作用。