材料一:“天下之事,不难于立法,而难于法之必行"“法者,治之端也”“奉法者强则国强,奉法者弱则国弱"等法治思想对中国社会的历史发展有着深远的影响。在批判继承传统法制思想的基础上,党的十八届四中全会以“法治"为主要议题,提出依法治国首先是依宪治国,完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,健全宪法实施和监督制度,完善全国人大及其常委会宪法监督制度,健全宪法解释程序机制。这既借鉴了人类优秀文明,又不照搬别国模式,是经过多年的探索与实践的成果。

材料二:中国法律文化渊源久远,积淀于整个社会中的法律文化传统博大精深。“君权至上,法自君出”、“民惟邦本,政得其民”、“礼法合治,德主刑辅”、“治国先治吏”、“等级有序,刑不上大夫”等,既是我国传统法律文化的显著特点,也是中国古代治国理政的方法与措施。中国传统法律文化沿着其特有的轨迹缓慢演进:西周、春秋时代以“礼治”否定了殷商时代的“神治”;战国、秦朝的“法治”否定了春秋时代的“礼治”;西汉至清朝的“礼法合治”或称“德法合治”又是对秦朝“专任法治”的否定。鸦片战争以后,开始了中国传统法律文化与西方法律文化的冲突与融合。今天,我们坚持走中国特色社会主义法治道路,维护宪法法律权威,维护人民权益、维护社会公平正义。在这一漫长的演进过程中,本土文化与外来文化、传统文化与现代文化的冲突与互动同在,合力勾勒出中国法律文化的发展轨迹和未来走向。

(1)分析材料一是如何体现“文化在继承中发展”的观点。

(2)结合材料,运用文化生活的知识分析传统法律文化对当前我国法治建设的影响。

相似题推荐

【推荐1】教材是学校教育教学的基本依据。2017年秋季,教育部统一组织新编义务教育(以下简称“部编本”)语文教材在全国投入使用。“部编本”语文教材帮助广大青少年学生从小打上中国底色,植入红色基因,做堂堂正正的中国人。教材格外重视弘扬中华优秀传统文化,古诗文选文数量明显增加且体裁多样,从《诗经》到清代的诗文,从诸子散文到历史散文,从两汉论文到唐宋古文均有收录。古诗词中有洋溢爱国热情的《过零丁洋》,歌颂慈母之爱的《游之吟》,表达珍爱劳动之情的《悯农》等;文言文中有儒家经典《<论语>十二章》《愚公移山》等。还增设了楹联、成语、蒙学读物等传统文化内容。同时,大量革命传统经典篇目如《为人民服务》《朱德的扁担》,还选取来自不同国家的名家名篇,如高尔基的《海燕》、雨果的《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》等。

“部编本”语文教材是帮助广大青少年学生“从小打上中国底色,植入红色基因,做堂堂正正的中国人”的重要教育载体,请运用文化生活知识加以说明。

中华传统美德是中华文化的精髓,也是新时代道德建设的不竭源泉。中华传统美德积淀在中华民族的民族精神中、流淌在革命精神中,中华传统美德凝聚在改革创新的时代精神中。中华传统美德不仅为以爱国主义为核心的民族精神提供价值支撑,也为以改革创新为核心的时代精神提供有益滋养,还为新时代人们认识道德现象提供智慧启迪,为社会道德建设提供历史借鉴,为人们道德教育和道德修养提供有益参照。

结合材料,运用文化继承与发展的知识,分析如何使中华传统美德发挥时代价值。

(1)运用文化生活的有关知识,对于孝文化的演变和传承谈谈你的认识。

(2)从文化生活角度就如何让孝文化更好传承下去提出两条具体的建议并分别说明其理论依据。

中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”。陈列在广阔大地上的文化遗产,书写在古籍里的文字……如何让它们所承载的中华优秀传统文化“开口说话”?习总书记提出的“激活之法”——以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力,正在被生动活泼地实践。

福建泉州,宋元时期东方第一大港,海上丝绸之路的起点。2021年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目在第44届世界遗产大会上申遗成功,成功列入《世界遗产名录》。泉州西街116号“洲紫新筑”,原是一座兼具中西方特色的洋楼,政府出资修缮后,变身为“1915艺术空间”,担起古城文化与当代艺术交流的使命。

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”是朱熹当年在武夷山中著述时写下的。近年,朱子文化传承日趋活络,一群青年对武夷山五夫镇废弃的烤烟房重新改造,打造成了一片“网红”民宿群,民宿边的万亩荷塘也替代了古老诗句中的半亩方塘。夏日坐在窗前,看荷花亭亭玉立,天光云影徘徊,成了游客与朱子交流的有趣一幕。

在2021年河南春节晚会上,郑州歌舞剧院演出的舞蹈《唐宫夜宴》迅速登上微博热搜,刷屏无数。该舞蹈运用5G、AR技术,为舞蹈演员秀逸韵致的舞姿“锦上添花”,将虚拟场景和现实舞台相结合,成功将大唐盛世完美地呈现在舞台上,让观众在欣赏“鬓云欲度香腮雪,衣香袂影是盛唐”的别样丰腴身韵审美风姿的同时,感受中华厚重的历史和文化。用时代精神激活中华优秀传统文化,在中国特色社会主义现代化建设中有着无限可能。

运用文化生活知识,说明上述生动实践是如何以时代精神激活中华优秀传统文化的。

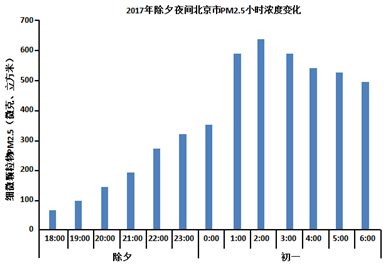

甲同学:这几年春节期间,北京的空气质量面临严峻挑战,这是我根据查找到的数据绘制的一张图表。

如图

由图可以看出:____________________________①____________________。

由此可知,燃放烟花爆竹与PM2.5的数量变化呈现_______②________关系。

乙同学:今年的“禁放令”不是首次,早在上世纪90年代,就曾经颁布实施过。下面是我查找并整理的有关政策变化过程的资料。

第一阶段:初次“禁放”

1993年7月,北京市针对“禁放”问题公开征求意见,经多数市民赞成后,市人大常委会表决通过相关规定,明确规定城八区为禁放区。

第二阶段:实行“禁改限”

上世纪九十年代后期以后,每年春节期间,禁放区内违规燃放愈加严重,禁放法规形同虚设。市人大代表和政协委员提出建议和议案,呼吁实行“禁改限”。从列入立法规划到立法调研、征求民意,再到最终表决通过,历时两年多。

第三阶段:恢复“禁放”

2012年除夕,北京空气质量急转直下,部分市人大代表和政协委员先后建议恢复“禁放令”。市政府法制办公开向社会征求修订意见,在收到的意见建议中,支持禁放的意见占83.1%。在全面、充分地调查和论证基础上,2017年 12月1日,经市人大常委会表决通过,《北京市烟花爆竹安全管理规定》正式出台,明确规定五环路以内(含五环路)区域为禁放区。

从这三个阶段来看,尽管从“禁放”到“禁改限”,再到恢复“禁放”,政策在不断的调整,但整个决策过程是一个_________③________过程,这种决策方式的意义是:

___________________________________④______________________________________。

丙同学:正月初五刚过,北京市委市政府就发表了《致全市人民的感谢信》,对市民自觉遵守规定的行为,表示感谢。其中对“禁放令”的收效做出了定量描述:

“……‘鞭炮不放,年味不减’。除夕夜间PM2.5平均浓度比上年同期下降52.8%,正月初一PM2.5平均浓度比上年同期下降77.1%;正月初一至初五,因燃放烟花爆竹引发的火情比上年同期下降73.4%,因燃放烟花爆竹致伤人员数量比上年同期下降61.7%;城六区清理烟花爆竹残屑量比上年同期下降89.4%。……”

我来总结一下,从效果上看,这项政策_____________________⑤__________________。

丁同学:我来补充一下,促使市民支持这一政策的原因还有很多,比如广大市民或选择外出旅游过年,或逛庙会、品小吃、赏民俗、学民艺,在丰富多彩的节庆活动中共享浓浓的“年味儿”,较好地处理了_____⑥______与现代生活的关系,同时作为民俗来讲,它们与燃放烟花爆竹的习俗是_____⑦______关系;再比如,市民对环境污染的危害有了更切身的感受,理念更加科学……,对!这就是《经济生活》中所提到中的“____⑧____”消费观。

(1)根据你所学习的知识,补全相应内容。

(2)还有同学说:“我非常认同政府的‘禁放令’,但爆竹声声留给我美好的记忆,传统习俗的魅力挥之不去。”应如何处理传统习俗和现代生活的关系,请你提出一条具体建议,并说明理由。

材料一 改革开放是一场深刻而全面的社会变革,党的十八届三中全会以来,包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各个方面,涉及15大领域、330多项重要改革举措陆续推出,为全面深化改革“立柱架梁”。财税体制、户籍制度、土地制度、考试招生制度等多年想改而未改的“硬骨头”终于破题,司法体制、公车制度、央企负责人薪酬制度等涉及深层次利益调整的改革得以有力推进。柱立则墙固,梁横则屋成。改革,释放前所未有的巨大活力——在国际环境云谲波诡、国内“三期叠加”的大背景下,中国经济成功换档,经济的内生活力和动力增强。

材料二 坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。中国的自信,本质上是文化自信。习近平总书记在考察北京市八一学校时强调,我们的教育改革要坚持文化自信,好经验要坚持,不足的要补齐。

(1)结合材料一,运用唯物史观的知识说明“立柱架梁”的必要性。

(2)结合材料二和文化生活知识谈谈如何让文化自信引领教育改革。

(3)请就教育改革要坚持文化自信提出两条理由。