北京市八一学校2022-2023学年八年级上学期期中语文试题

北京

八年级

期中

2023-10-13

235次

整体难度:

适中

考查范围:

基础知识积累与运用、阅读与鉴赏、写作

一、基础知识综合 添加题型下试题

(一)

金风送爽,秋阳宜人。九月初九是我国传统的重阳节。它为何叫重阳节呢?因为我国古代对数字的称谓颇有讲究:一、三、五、七、九等奇数称阳数;二、四、六、八、十等偶数叫阴数。九月初九,两九相重,故称为“重九”。日月并阳,两阳相重,故名重阳。

重阳节拥有很多独特的风俗,古时候,人们每到重阳就登高,野宴,佩戴茱萸,赏饮菊花酒,以求免灾呈祥。在宋代作家孟元老的笔记《东京梦华录》里,就生动记载了北宋都城开封府繁华热闹的重阳景象:“九月重阳,都下赏菊有数种……前一二日,各以粉面蒸糕遗送,上插剪彩小旗,掺饤果实,如石榴籽、栗子黄、银杏、松子肉之类,惟开宝寺、仁王寺有狮子会。诸僧皆坐狮子上,作法事讲说,游人最盛___________透过这些文字,宋朝重阳节多姿多彩的习俗如画卷般在眼前次第展开,令人眼花liáo乱。

(二)

时代走到今天,重阳节已被定义为老人节。但在古代,重阳节是个象征着团圆的节日。诗人们亦多在诗中流露出思乡感怀的情绪,其中以王维的《九月九日忆山东兄弟》最为脍炙人口:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”这首抒情小诗写得虽朴素,但千百年来成了游子思乡最传神的表达,人们在作客他乡时读这首诗,都能强烈地感受到它的力量。“待到重阳日,还来就菊花”,在文人们的笔下,重阳不仅仅是一个节日,更是寄托情感___________传承文化和返璞归真的情感表达。

(三)

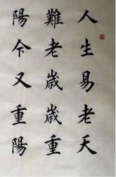

《采桑子·重阳》作于1929年重阳节,为当年阳历10月11日。毛泽东在闽西征途中,欣逢重阳佳节,触景生情,因成此词。

词中所写的是重阳节战地风光,字里行间洋溢着革命乐观主义精神,表达了诗人与红军战士们在艰苦的战斗生活中从容不迫、欢快愉悦的心情;在书写上,又以草书挥就,恣态横生,快意纵笔,笔力 ① ,更使词境锦上添花。

这首词的遣词用字非常大气,比如“一年一度秋风劲”的“劲”字,力度极强,写出秋风 ② 、驱陈除腐的凌厉威猛之势,极有刚健劲道之美。

壮阔绚丽的诗境、昂扬振奋的豪情,这首词将红军为理想而奋斗的风采镌刻于文学史之上,将永远为人们带来力量。

(四)

重阳节的原型之一是古代的祭祀大火星的仪式。作为古代季节星宿标志的“大火”,在季秋九月隐退。大火星的退隐,不仅使一向以大火星为季节生产与季节生活标识的古人失去了时间的坐标,同时使将大火星奉若神明的古人产生莫名的恐惧。火神的休眠意味着漫漫长冬的到来,因此,一如大火星出现时要有迎火仪式那样,人们要举行相应的送行祭仪。古代的祭仪情形虽渺茫难晓,但我们还是可以从后世的重阳节仪中寻找到一些古俗遗痕。如江南部分地区有重阳祭灶的习俗,就是祭祀家居的火神,由此可见古代九月祭祀“大火”的蛛丝马迹。

1.下列字音、字形全对的一项是( )| A.眼花瞭乱 镌(juān)刻 | B.眼花缭乱 镌(juàn)刻 |

| C.眼花瞭乱 镌(juàn)刻 | D.眼花缭乱 镌(juān)刻 |

| A.①抑扬顿挫 ②摧枯拉朽 | B.①入木三分 ②振聋发聩 |

| C.①抑扬顿挫 ②振聋发聩 | D.①入木三分 ②摧枯拉朽 |

| A.。” , | B.。” 、 | C.”。 , | D.”。 、 |

| A.彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。(苏轼) |

| B.满园花菊郁金黄,中有孤丛色似霜。(白居易) |

| C.茱萸正可佩,折取寄情亲。(孟浩然) |

| D.强欲登高去,无人送酒来。(岑参) |

| A.郦道元 | B.苏轼 | C.崔颢 | D.吴均 |

A. | B. | C. | D. |

| A.因古人认为九为阳数,两九相重,故将九月初九命名为“重阳”。 |

| B.重阳节常激起古人思乡感怀的情绪。 |

| C.重阳节的来源与先民祭祀“大火”的迎火仪式有关。 |

| D.江南部分地区重阳祭灶的习俗为我们了解古代的祭仪情形提供了一些信息。 |

二、名句名篇默写 添加题型下试题

山川之美,古来共谈。“树树皆秋色,

然览物之情,各有不同。面对奇山幽谷,吴均产生了鄙弃尘俗之念:“

【知识点】 名句名篇默写

三、诗歌鉴赏 添加题型下试题

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

9.本诗写诗人出使途中的所见所感。诗中用动词“问”“过”“出”“入”“10.“大漠孤烟直,长河落日圆”一句历来为人们所称道,请发挥自己的想象,用优美的语言描绘出诗句所表现的画面。(不少于50字)

11.“雁”在我国古代诗歌中有着丰富的文化内涵;诗人可以借雁抒情,寄寓自己浓浓的乡愁和永不褪色的亲情;可以把雁视为传递音讯的“使者”;可以用履来表达雄浑悲壮或凄苦伤悲的审美感……下列选项中,把雁作为传递音讯“使者”的一项是( )

| A.月黑雁飞高,单于夜遁逃。 |

| B.乡书何处达?归雁洛阳边。 |

| C.千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。 |

【知识点】 王维(701-761) 诗歌鉴赏

四、文言文阅读 添加题型下试题

三峡

郦道元

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

12.下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )| A.沿溯阻 |

| B.月色入 |

| C.不以 |

| D. |

| A.重岩叠嶂,隐天蔽日。自非事午夜分,不见曦月。 翻译:重重叠叠的山峰像屏障一样,遣住了天空和太阳,如果不是正午或半夜,就看不到太阳和月亮。 理解:从此句中可知,三峡周围山峰耸立,高大连绵,因此身在其中是完全看不到太阳和月亮的。 |

| B.绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。 翻译:极高的山峰上生长着许多奇形怪状的松柏,山峰间悬泉瀑布飞流冲荡。水清,树荣,山高,草盛,有很多趣味。 理解:句中“绝”“怪”“悬”“飞”等词语突出了三峡春季时山、树、水的特点,“清”“荣”“峻”“茂”等词语突出了冬季时山、树、水的特点。 |

| C.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 翻译:月光照在庭院里像积摘的清水一样澄澈透明,水中水藻、水草纵横交错,原来是院中竹子和柏树的影子。 理解:作者运用比喻的修辞,把洒满庭院的月光比作积水,把竹子和柏树的影子比作藻、荇,突出了月光的皎洁空明。 |

材料

春之日,吾爱其草薰薰,木欣欣,可以导和纳粹①,畅人血气。夏之夜,吾爱其泉渟渟,风泠泠,可以蠲烦析酲②,起人心情。山树为盖,岩石为屏,云从栋生,水与阶平。坐而玩之者,可濯足于床下;卧而狎③之者,可垂钓于枕上。矧④又潺湲洁沏,粹冷柔滑。若俗士,若道人,眼耳之尘,心舌之垢,不待盥涤,见辄除去。潜利阴益,可胜言哉!

(取材于白居易《冷泉亭记》)

注:①[导和纳粹]引导人们心情平和,吸取纯洁的养分。②[蠲(juān)烦析酲(chéng)]消除烦恼,头脑清醒。⑧[狎(xiá)]亲昵,亲近。④[矧(shěn)]况且。

自然景物,往往能触发人的万千甩绪。三峡的林寒猿啸引发了渔者

【知识点】 山水游记类