【三段心声】

鲁迅诞辰140年,00后是怎么看待他的

夏之暗:对鲁迅的第一印象来自《从百草园到三味书屋》,这篇文章中描写的“紫红的桑椹”“覆盆子”至今记忆犹新,总觉得能透过文字看到小小的、鲜艳欲滴的果实。

铁皮:在小学阶段,为了应付考试,我们要把鲁迅的生平完全背下来,其实真的蛮怕的。到了中学阶段,会有意识地去找鲁迅的书来翻看,比如他的短篇小说《狂人日记》,不过总的来说,阅读鲁迅的作品还是很少的,主要原因是鲁迅作品有点晦涩难懂。

侧耳倾听:初中语文课本中有一篇《从百草园到三味书屋》,写的是鲁迅的童年生活,对于那个年纪的我来说,文中所写的故事与自己的经验相差太大,所以读完内心毫无波澜。后来大学读了很多书,又经历了一些人事的磨练,便能体会到鲁迅当时的心境了,他是在颠沛流离、受人排挤之际开始写《朝花夕拾》的,他沉浸在那样一种巨大的压抑当中,童年温馨闲静的时光可不是他最大的安慰吗?

(摘自“澎湃新闻”,有删改)

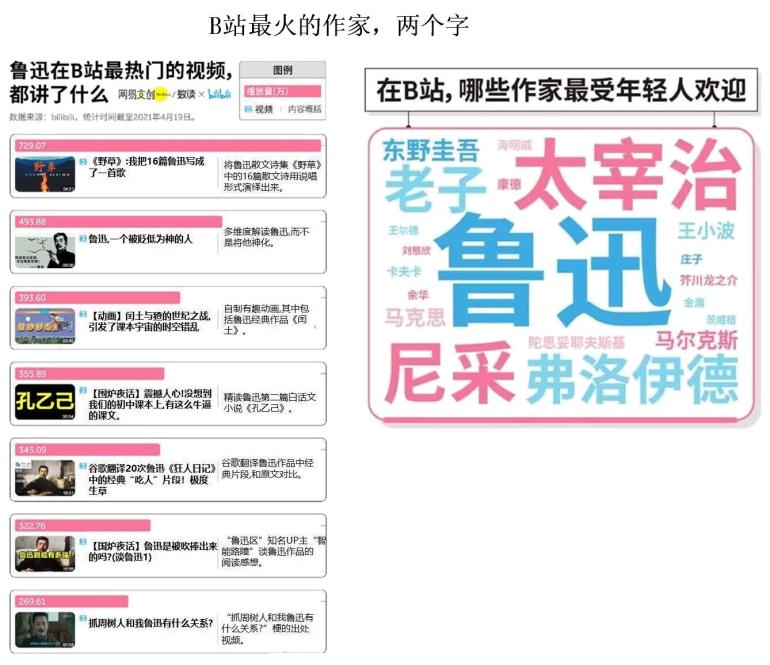

【两张图片】

(选自“网易数读”)

【一则反思】

让孩子与鲁迅的第一次正面相遇,不再重复我们的路径

①孩子指着电脑屏幕上搜索出来的几段文字,愁眉苦脸地问我:“妈妈,这段描述鲁迅童年的文字这么长,全部抄下来我会裂开的。虽然鲁迅的童年很艰苦,但我的童年也不比他好过啊!”

②我看到她检索的语句是“鲁迅的童年是怎样的”,原来她正在做语文老师布置的课文预习作业。我简单地回答着她,告诉她鲁迅儿时因家世衰败遭受的世态炎凉和精神创伤,同时思索着这种浮光掠影的网络搜索和摘抄,大概对了解鲁迅先生没什么用处。

③我翻开她的语文书,看到最后一个单元正是独领风骚的“鲁迅单元”,设置了四篇课文,分别是《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》和《有的人》。成人后一直视鲁迅先生为精神导师的我,深感于这一编排理念的用心良苦。

④它们是一个通向未来的缓慢而有益的铺垫,希望孩子们最先接触到这样一位鲁迅先生:一个平易近人的、有梦想有现实关怀的人,他的文字自有其令人惊异的美感,他会自嘲,黯然于自身的局限性,也对一切的幸与不幸怀着深切的体贴和同情。

⑤那些年在语文课堂上,老师这样直截了当地告诉我们:《一件小事》体现了劳动人民的高贵品质和革命知识分子严肃的自我批评精神;通过《祥林嫂》可以认清封建社会的黑暗本质;《孔乙己》揭露了封建文化毒害知识分子的罪恶,作者对他们的不幸遭遇抱着深切同情……这种被强行灌输鲁迅作品价值内涵的方式,大大打击了当时我阅读鲁迅的兴趣和信心。

⑥鲁迅先生和他的文章,必须要经过一定年龄才能理解。孩子们对鲁迅的“怕”是可以理解的。所以,语文课堂上的鲁迅先生,需要一个渐次展露“真相”的过程。从普通人的“人间鲁迅”开始,让孩子们熟悉他,亲近他,跟他对话、聊天,然后再展开他精神世界中凛冽、深邃、复杂的另一面,不妨就从《朝花夕拾》开始吧!放弃所谓的“意义”追索,无须刻意对语法修辞穷追猛打,就随意闲散地将自己放进文字里,去体验那种独出机杼的文学味、艺术美,那种深沉绵密的人间情味。

(摘自刘黎琼“三联少年刊”,有删改)

(1)下面结论与上面信息完全相符的一项是( )

| A.B站视频有关鲁迅作品的解读形式是多样的。 |

| B.B站年轻人最喜欢的作家是尼采。 |

| C.直接抄写鲁迅先生的童年经历很有用处。 |

| D.小学课本关于鲁迅文章的编排是随意的。 |

(3)【一则反思】的作者害怕自己的孩子阅读鲁迅作品时与她当年一样被强行灌输,请你以《朝花夕拾》中的具体篇目为例,结合自身阅读实践,向她推荐一种好的阅读方法。

相似题推荐

文本一

京剧又称平剧、京戏,是中国影响最大的戏曲剧种,分布地以北京为中心,遍及全国。清代乾隆五十五年起,原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四大徽班陆续进京,他们与来自湖北的汉调艺人合作,同时接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,又吸收了一些地方民间曲调,通过不断交流、融合,最终形成京剧。

京剧有一套规范化的艺术表现程式。其唱腔属板式变化体,以二簧、西皮为主要声腔,二簧旋律平稳,节奏舒缓,唱腔浑厚凝重;西皮旋律起伏较大,节奏紧凑,唱腔明快流畅。京剧伴奏分文场和武场两大类。文场使用胡琴(京胡)、京二胡、月琴、弦子、笛子、唢呐等,而以胡琴为主奏乐器;武场以鼓板为主,小锣、大锣次之。京剧的角色分为生旦、净、丑、杂、武、流等行当,后三行现已不再立专行。各行当内部还有更细的划分,如旦行就有青衣、花旦、刀马旦、武旦、老旦之分。其划分依据除人物的自然属性外,更主要的是人物的性格特征和创作者对人物的褒贬态度。

京剧流播全国,影响甚广,有“国剧”之称。它走遍世界各地,成为介绍、传播中国传统文化的重要手段。以梅兰芳命名的京剧表演体系已经被视为东方戏剧表演体系的代表,与斯坦尼斯拉夫斯基及布莱希特表演体系并称为世界三大表演体系。

京剧是中国民族传统文化的重要表现形式,其在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱、服饰等各个方面中的多种艺术元素被用作中国传统文化的象征符号。

2006年5月,京剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2010年,被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

文本二

中国戏曲脸谱,是戏曲文化现象中一个重要的组成部分,有着深厚的文化意蕴和丰富的历史内容。戏曲脸谱不仅仅是供悦目的,而且是戏曲艺术家与观众进行对话的一种极富表现力的文化语言。戏曲脸谱中折射着中国传统文化的许多方面。

传统文化以儒家文化为主体,儒家文化又以伦理道德为本位,因此,道德化成为传统文化的鲜明特色。在这浓重的道德化的文化氛围中生长的戏曲艺术当然也充满了道德化的色彩。戏曲的道德化概括起来主要表现在:善恶分明的人物形象、舍生取义的浩然正气、药人寿世的教化功能等方面。戏曲脸谱着重表现人物性格、品德,寓褒贬,别善恶,充满着浓厚的道德评价色彩,这正是儒家文化的伦理道德内容在戏曲脸谱中的体现。在长期的社会生活中,对戏脸谱形成了约定俗成的共识,如脸谱色彩的红表忠勇、黑表刚直、白表奸邪、蓝表威猛、黄表阴狠、绿表强悍、紫表耿介等。

文本三

9月26日,是新冠肺炎情以来,天乐园大戏楼京制演出《亮相》重新开台亮嗓的日子。

有于传统京剧,《亮相》生动体现了“京剧+”的理念,在保留了传统京刷表演艺术的同时,融入了新的科技手段,让观众看到京剧不同的气质和模样。

马瑛瑛就是这样一个“京剧+”的创意实践者。她介绍,在创业的六年中,她尝试将京融合进人们的衣、食、行、玩、学等各个领域,打造过“京剧+秀场”“京刷+服饰”“京刷+rap”“京剧+芭蕾”“京剧+餐饮”“京剧+摄影”等项目。“京剧并不过时,有太多的符号、色彩、故事等文化元素,得不断地去挖掘和学习。传播手段有很多种,目的都是为了让更多的人去认知京剧,不是为了改变而改变,而是为了影响而改变。”马瑛瑛说。

京剧可以随着时代不断融合创新,但是它所涵盖和表达的中华民族的文化精神,是发展多年来不会被改变的内核。

1.下列对三个文本的理解和分析,不正确的两项是( )| A.因为京剧历史悠久、影响深远,是独特的东方戏剧表演体系,所以被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。 |

| B.戏曲中善恶分明的人物形象、舍生取义的浩然正气、药人寿世的教化功能,折射看中国优秀传统文化的方方面面。 |

| C.戏曲的角色分类和脸谱色彩除具有人物的自然属性外,还着重表现人物性格、品德,体现创作者的褒贬态度。 |

| D.戏曲脸谱的作用,一方面是让观众赏心悦目,另一方面是让戏曲艺术家与观众进行对话。后者比前者更重要。 |

| E.文本三以《亮相》为例,论证了传统的京剧和当代人们的生活相结合对于扩大京剧影响力的可行性。 |

3.结合文本一和文本三,请你在“戏曲新唱”活动开幕式上,以京剧的传承和发展为切入点,做一个简短的发言。(100字以内)

【材料一】

南通市区中小学生使用南通话的能力调查

小学生 | 初中生 | 高中生 | |

发音流利准确 | 24. 3% | 38. 9% | 45. 1% |

基本能交流,但不熟练 | 45. 6% | 20. 4% | 25. 4% |

能听懂,但不会说 . | 25.8% | 17. 5% | 45. 3% |

听不懂,也不会说 | 32. 5% | 14. 5% | 17. 6% |

(数据来源:薛亚丽《南通话在市区青少年中的应用调查》)

【材料二】

①南通地区方言极其复杂,这和南通地区逐渐由水成陆,各时期接受了各地移民的历史有关。

②海安县、如皋市以及如东县的大部分地区的方言——属于江淮官话,总体称为如皋话,又可分为两种小方言片:如东东部地区的如东口音和其他地区的如海口音, 可以分别称为如东话和如海话。

③崇川区大部及通州区中西部的方言——南通话,毗陵吴语片,是吴语向江淮官话的过渡方言。

④开发区:荣锡通园区大部、海门区南部、启东市南部、如东县东南部和平州区 的东部(通州湾)沿海地区的方言——沙地话(崇明话、海门话、也叫启海话),属于吴语。

⑤通州区东部、海门区的北部、启东市的北部的方言—通东话吕四分支和东社分支——通东话(亦可叫江北话),属于吴语。

⑥通州区的中部方言——金沙话,属于吴语。

⑦如东话是如海话向通东话晶过渡口音,南通话是古吴语区向江淮官话的过渡区,金沙话是通东话向南通话的过渡区。

⑧如东话和如海话互通,金沙话和南通话可交流,南通话、金沙话这两种方言和其它方言很难交流,通东话及沙地话和其它方言很难交流,如东话和如海话(除互通外)和其它方吉很难交流。

(摘自知乎)

【材料三】

①南通方言(本文所指南通方言仅为狭义的南通方言,即南通话)是南通人思维的载体、交流的手段,也是南通人为人处世、劳作生活、人生感悟的深厚文化沉淀;是南通人灵魂的核心,也是南通自我展现的一张名片。

②南通的乡音土语是在历史长河流动中产生的旬然语态,它是乡村田野的原生态,具有鲜明的江海文化特色,是非常宝贵的非物质文化遗产。它们不仅生动、形象、贴近地反映了社会生活,也充满智慧、富有哲理,且不失机趣。

③南通方言中有1000多个冷僻字,一般南通人会讲但都不认识。比如瘩(读垒,蚊子叮后肌肤出现小疙瘩);傅(读淘,一伙的意思。例:我和他们不是一侍的)……

④这1000多个冷僻字在《汉语大词典》中很难找到,即使有,其意思与南通方言也完 全不同。有人认为土话不能登大雅之堂,其实,南通话里的语言艺术并不差似普通话,用词造句精准、贴切、鲜活、传神,修辞手法也多样。

⑤南通地方歌后语有2000多条,是江海文化宝库中璀璨的花朵,它们以独特的文学语言出现在人们的日常生活中,地方色彩鲜明,生活气息浓厚。如:大圣菩萨借狼山——只借不还;石港的猪头——寡嘴;马塘的锣鼓——各打各的。这2000多条具有南通土语的歇后语有褒扬、有揭露、有讽刺,有幽默、有谐趣,读来颇有 浓烈的感染力和冲击力。

⑥南通民间谚语超过4000条,更是世世代代南通人民生产劳动和社会生活实践经 验的积累和总结。比如:清明冻煞鬼;白露身不露;桑树条儿趁早精;吃不穷穿不 穷不会算计一世穷……这些民间谚语都是南通人民的智慧结晶。其内容包罗万象, 几乎涉及自然、社会、人生的各个领域。语言凝练、准确、通俗、易记,闪耀着传 统文化的光辉。其中大量谚语还活跃在人们的日常对话中。

⑦文化差异逐渐形成了各地相异的方言,它象征了一个地方的悠久历史与文化底蕴,更将一个地方的文明与民间文化通过一个非物质的事物表现并传承下来。然而现在不少人对方言的重要性认识不足,很多人甚至认为方言会阻碍社会交流和文化交流。方言是地方文化的活化石,如再不加以保护,将会消失。

⑧由于长期以来国家大力推广普通话,普通话在老百姓的生活中越来越普及,而方言则日渐消退。经过调查,目前在南通家庭中,南通话和普通话共用的约占40%,以南通话为主的只占45%o而在中小学生中, A如果任此发展下去,南通话不日将会逐渐消失,走进历史。

(节选自梁天明《方言失落调查——以南通方言为例》)

1.下列说法与原文不相符合的一项是( )| A.南通地区方言极其复杂,整体来看,分别属于江淮官话和吴语两个语系。 |

| B.金沙话和如东话很难交流。 |

| C.南通地方歇后语有2000多条,都具有鲜明的地方色彩。 |

| D.南通民间谚语超过4000条,至今都还活跃在人们的日常对话中。 |

3.关于南通方言日渐衰落的原因,你能从以上三则材料中探究出哪些?请分条写在下面横线上。

4.有人认为,我们当前既要大力推广普通话,又要积极保护方言。对此你怎么看?结合材料说说你的认识。

【文一:出自《安塞腰鼓》】

百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。使人想起:千里的雷声万里的闪!使人想起:______________。

【文二:摘自《百度百科》】据《山海经》记载,鼓是黄帝与蚩尤大战的产物,后发展为鼓舞士气、威慑敌人不可缺少的装备。为携带方便,人们就仿其鼓的形状,制作成系在腰间的小鼓。秦朝以后,安塞一直为历代驻军要地和兵家争战之地。腰鼓同刀矛、弓箭一样作为作战部队的装备:一遭突袭,以鼓报警,传递信息:两军交锋,以鼓功威;战事失利,以鼓告急;克敌制胜,以鼓为乐,以示庆贺。随着历史的发展,腰鼓的军事用途渐渐消失,仅为舞蹈、演唱的伴奏乐器。到了宋代,秧歌和腰鼓十分兴盛,发展成为民间娱乐活动。1942年,解放区兴起新秧歌运动,安塞腰鼓的表演形式等方面都有深刻变化,“白羊肚手巾红腰带”成为表演者的服装特征,一直沿用至今。

【文三:出自韩少功《中国人为什么爱喝开水》】①中国人习惯于喝开水,即使是在穷乡僻壤,哪怕再穷的中国人,烧开一壶水待客必定是他们起码的礼貌。法国史学家布罗代尔在《十五至十八世纪物质文明、经济与资本主义》一书中说:中国人喝开水有四千多年的历史,这个传统为西方所缺乏。

②喝开水有利于饮水消毒。开水喝多了,虽然可能失去欧洲人口舌于水的敏感,不能像传说中的土耳其人那样细辨泉水、井水、河水、湖水的差别,但生病概率一定大大降低。所以,古代欧洲的黑死病、伤寒、猩红热等等,一次次闹得欧洲很多地方十室九空,以至“满街是狗啃过的尸体”——史家们这些记载至今让人惊心动魄。

③中国人热爱开水的传统很可能与茶有关。中国是茶的原生地。全世界关于“茶”的发音,源于中国的北方语和闽南语。《诗经/邶风》中已有记载,汉代典籍中多见“烹茶”,可见饮茶必烹,必烧开水,此习俗的形成至少不会晚于汉代。喝开水传统又很可能与锅有关。英国学者李约瑟在《中国科学技术史》里说“中国化铁为水的浇铸技术比欧洲早发明十个世纪”。《史记》中的“汤鼎”与《孟子》中的“釜瓯”,都表明那时已广泛运用金属容器,堪称高科技产品。相比之下,游牧人还处于饮食的烧烤时代,面包也好,牛排也好,架在火上烧一把了事。

④中国古人还有丰富的草木知识,发达的中医知识。宋代理学家程颐强调“事亲者不可不知医”。因为要孝悌亲人,就必须求医问药,知医识药,医学发展的人文动力也就形成。春秋时代的中国就有了扁鹊和仓公这样的名医。成于汉代的《黄帝内经》《伤寒论》等等,更使中国医学高峰迭起。喝开水保健康当然就成为了传统。相比较之下,在少茶、少锅、少医的古代欧洲,喝开水的传统如何可能?欧洲也有优秀的医学,但按照美国著名生物学家刘易斯·托马斯的说法,西医的成熟来得太晚,晚至抗生素发明的现代。他在《水母与蜗牛》中感慨:至十九世纪中期,“人们才发现西医大部分是无聊的胡闹”。这当然是指旧西医那些放血、灌肠之类的折腾。作为中国保健传统的一部分,喝开水实为民生之福。

1.简述【文一】画线部分的语言特点及表达作用。2.【文一】与【文二】同样写“安塞腰鼓”,简要概括它们在表达和内容上的区别。

3.选出下面对选文有关内容的分析与解读正确的一项( )

| A.把“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”填入【文一】横线处是比较合适的。 |

| B.【文二】画线句与【文三】第②段中的画线句都运用了举例子的说明方法。 |

| C.【文三】第④段告诉我们“喝开水成为传统”主要是因为我们发明抗生素太晚了。 |

| D.【文三】作者在说明“中国人爱喝白开水”的过程中始终洋溢着自豪与幸福之情。 |