从经典进入文学的世界

刁克利

①文学是看世界的窗口,可以延展生命的厚度和宽度,带我们的思想走得更深更远;文学是一种参照,让人设身处地,推己知人,增强心灵的交流、倾诉与聆听;文学培育想象力和创造力……那么,我们如何进入文学的世界呢?

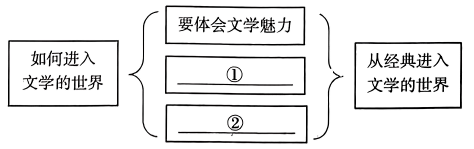

②首先,饱览文学之美,体会文学魅力。在文学阅读中,我们的感受不断敏锐、丰富而充盈。比如李白的《静夜思》,闻其声,朗朗上口,合辙押韵,这是诗歌不同于日常话语的声音之美。观其形,五字一行,四行成篇,这是诗的形式、结构之美。推断其时,这是农耕社会的体验,因为现代诗人很少把床前明月和地上结霜作直观比照。揣摩其意,能够感到诗人旅居之孤独与思乡之苦楚。引申开来,这首诗也影响甚至塑造了中华民族把月亮和故乡联结起来的心理结构。“海上生明月,灭涯共此时。”月亮与故乡的联结深刻而恒久地铭刻于华夏子女的心底。言简而情深,这首诗兼具格调之雅、意境之美。拓展类比,月亮还蕴含对团圆的祝愿,如“但愿人长久,千里共婵娟”。月亮也比拟爱情,如“月亮代表我的心”。在天文学家看来,月球了无生机,遍地荒芜,而文学家可以把它看作是地球脉脉含情、无怨无悔的恋人。

③其次,经典是文学之源,读书要读经典好书。当我们说要读书,多读书,读好书的时候,我们所说的书主要是经典之作。文学经典是人类情感博览会、生活经验博物馆和社会历史的活化石。在文学作品里,所有的生活和情感都能得到充分的表达。尽管人类的生活环境和物质条件不断改善,生活方式与过去大不相同,归根结底,所谓生老病死的生命周期,所谓爱欲悔怨的情感体验,所谓风雨雷电的天气变化,所谓春花秋月的季节更替,远比任何个体的存在都更为恒久。每一个人都需要从头开始经历人生,每一代人都需得重新体验,无法避开,没有例外。所以,名著经典中蕴含的人生体验和对世界的认知是人生的必经之路、必由之途,是人类经验的探索与积累、传递与承续。经典作家都为这种探索与传递进行过开拓和创新,他们更新了人类的经验,敏锐了人类的体验。这是文学经典的魅力、文学存在的根由,也是人们需要文学的原因。文学揭示人类生活的真相。读文学意味着体会更持久、更丰富的人生。

④最后,文学经典常读常新,要讲究阅读方法。第一种阅读方法是根据自己的心情喜好随性阅览,率性为之。可随潮流风尚读热门热点书,追随每年一度的各种文学奖项,读获奖作家作品。也可以专门翻看与自己学习工作、心境情绪直接关联的书,参照比较。可整本浏览,可从任意章节翻看。可满足兴趣与好奇,亦可在阅读中解惑答疑。第二种阅读方法是能够还原作家的际遇与世界,联系我们的生命境况,知来路,观现世,也看未来。通过有效而有益的阅读丰富理解作品的方式,更新我们观察世界的角度,扩充自己思想的容量。第三种阅读方法是系统的读书,培育自己独特的精神气质。可以是按照时间顺序、国别、人物类型、文学种类等分门别类,建构自己的阅读书系。文学是希望常读常新的,每一个作家都是独一无二的,每一位读者也应该投入自己的生命体验,结合自己的人生经验,与作品共情共鸣。

⑤读书如择友。既要读到好书,又要读到自己需要的书,这本身就是一种鉴赏力、一种眼界、一种品味的培育和熏陶过程。读书如阅己。一部名著流传不息,一定有它的理由。读书的过程就是探寻这种理由,理解自己与它的缘分。文学经典是值得伴随终生的朋友。从经典进入文学的世界,遇见最真的自己。

(选自《光明日报》有删改)

1.请根据上下文的内容,补全下面的图表。

2.请简要分析第②段主要运用的论证方法及作用。

3.请结合自己的读书收获,为第⑤段补充一则事实论据。

相似题推荐

用文化滋养时代的心灵

李洪兴

①我们离经典有多远?2018年的第一天,不少人走进国家图书馆稽古厅,一睹文津阁《四库全书》真容。原稿原书原函,离人们只有最后一层专藏库玻璃门的距离。参观之余,领一页字帖,坐在展厅里一笔一画地抄写书中内容,文韵也随着人群流动。文化的书函,在这样一次“观四库、抄经典”的读者体验活动中被打开。

②读者、观众与经典的距离,已经越来越近。故宫打开《千里江山图》卷轴,中国美术馆展示徐悲鸿的“奔马”与“战马”,国家典籍博物馆将鲁迅生前收藏的大量中外美术类书刊整理陈列……在不同场地、以适宜的方式择精品而展,成了打开文化的一种共同选择。虽然只是吉光片羽,却也让人们在“拈花”之间,感受到穿越千年、跨越万里的经典散发出文化的沁人芳香。

③藏,是为了存,也是为了传。这个传,不仅是传诸后世,也是传诸众人。一位学者在美国考查时,佛利尔美术馆馆长允许他在库房里对感兴趣的玉器进行测量线绘,并赠送了一些玉璧的原版彩色照片。这位学者想在书中使用相关素材,致信征询,馆长表示“很高兴在你的书里用了一些佛利尔收藏玉器(照片)”。无论是历史文物还是经典文本,最珍贵的莫过于其历史与文化价值,倘若不能被更多人欣赏、研究、传承,也就很难实现“价值外溢”,更谈不上价值增值。

④当前,我们的文化视野不断打开,但文物的“开放度”依旧有待提升。例如,有的场所作为历史遗迹,长期以“保护”的名义被“铁将军”把门;有的文保建筑,明明是开放的,普通群众却“没资格”进入;有的文物,被一些单位藏着掖着,生怕失去了研究的“首发权”。“文化遗产有自己的生命历程、自己的责任……服务于当下和未来,这样才是有尊严”。就像故宫博物院,开放区域越来越大,展出文物越来越多,文创形式也越来越丰富,才无愧于近600年积淀。可以说,从实物到数字,从文物修复到展示,开放的文化有着更大辐射力,从“馆舍天地”走向“大千世界”,才能涵养出真正的文化自信。

⑤面对文明的瑰宝、文化的结晶,人们会有一种与时间对话、与历史握手的感受。这是一代代人传承、发展着的文化,在最鲜活心灵中的投射,促人思考从哪里来、到哪里去的根本性问题。这样的震撼,很多人感受得到,却表达不好。现代景观社会,各种“奇观”炫目,目迷五色却难以静心,思想容易扁平化。这个时候,让现代人有更多机会近距离接触、感受这些文明的宝藏,有利于形成自己的文化观念、审美趣味,让心灵和生活都更加丰盈;更有利于涵养时代的文化水位,让时代和社会都更加丰厚。这又何尝不是美好生活、全面发展所需?

⑥《文心雕龙》有言,“心生而言立,言立而文明。”在古人看来,人可以用内心感知天地之道、世界万物,当“情以物迁,辞以情发”时,便容易产生文学、艺术,最终积累成文化、文明。但别忘了,对世界的审美感知、对文化的一次触摸不能空无对象。只有真正推开文化的大门、打开经典的书函,让更多的人走进去,才能在新时代实现“美美与共”。

1.概括本文的中心论点?2.第①段在文中有什么作用?

3.第④段中将故宫博物院和有的场所、文保建筑、文物放在一起写,有什么作用?请加以分析。

4.结合全文,说说最后一段中加点的词语“美美与共”指的是什么?

5.读完全文,简要谈谈你对文化走向“大千世界”有什么看法?

咬定目标 积小胜为大胜

①“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”这句话的意思是,不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。天舟四号货运飞船发射升空,与空间站组合体完成自主快速交会对接,正式开启了中国空间站在轨建造阶段。中国科技经过几十年的不懈努力,由弱到强,突破各道难关,已迈入世界前列。由此看出,我们干事创业,只有积少成多、精雕细琢、持之以恒,才能铺就成功之路。

②不舍寸功才能善作善成。00后奥运射击冠军杨倩表示,练习中有一次打得不好的话,就会主动去要求自己,一定要把这一枪打好,不能放弃。所谓“冠军品质”,其实就是从一个个简单的动作开始,一招一式的反复练习,最终成就卓越。【甲】。聚沙成塔、积少成多是事业成功的必由之路。新中国的发展成就,也是从一块块砖垒起来的,从一条条路建起来的,从一件件产品造出来的。创造业绩,就必须打好地基、做好积累。

③精益求精才能更进一步。有人曾计算,假设火箭有5万个零部件,若要使整体安全系数达到99.99%,那每个零部件的安全系数则要达到99.9999999%。正是因为有中国航天人对细节的一丝不苟、对质量的“锱铢必较”,才有了长征系列运载火箭实现400余次发射的成果。在脱贫攻坚伟大实践中,8年近1亿人脱贫,这一人类减贫史上的奇迹,凭借的也是精准到户、精准到人的铢积寸累、精益求精。成功从来不是一蹴而就的,而是需要把每一件事情做细做好,把重复的事情做专做精,在守正创新中追求卓越,在精雕细琢中实现跨越。

④久久为功才能行稳致远。我国冰雪运动,从1980年第一次参加冬奥会无一人获得奖牌,到2022年北京冬奥会取得9枚金牌,这是一代又一代中国冰雪人锲而不舍、持续奋斗的结果。从“一五”计划到“十四五”规划,从解决人民温饱问题到全面建成小康社会,也正是靠着锲而不舍的拼搏奋进、驰而不息的艰苦奋斗,党和人民创造了“当惊世界殊”的历史成就。【乙】。坚持在实践中不断砥砺、经受考验,才能日有所进,最终取得一番成就。

⑤新时代是实干家、奋斗者的时代,脚踏实地、艰苦奋斗、不弃微末、一丝不苟、行而不辍,一切美好的东西都能够创造出来,每个人都可以抵达向往的远方。

(选自《人民日报》有删改)

1.阅读文章第①段,说说文章的中心论点是如何提出的?2.将下列引文分别放入【甲】【乙】两处,恰当的一项是( )

| A.【甲】“九层之台,起于累土” 【乙】“万事从来贵有恒” |

| B.【甲】“万事从来贵有恒” 【乙】“九层之台,起于累土” |

【链接材料】

滑雪冠军苏翊鸣4岁起接触单板滑雪,从一个个简单的动作开始,通过积累慢慢做到更好。为了滑雪,他可以不睡懒觉,即使耳朵被冻伤也坚持上山,日复一日的刻苦训练对于他来说是一种享受。为了解锁一个新动作,有很多细节,即使教练已经满意,他还是会要求再来一遍……2021年1月,他实现了5圈翻转(1800度),成为中国首位完成这一极高难度动作的选手。没有一蹴而就的成功,但有水滴石穿的奇迹。

把自己活成一棵树

①树木是大自然赐予人类的朋友。因为树的存在,人们得以诗意地栖居。

②美景因树而生动,遐思因树而美妙,时光因树而温馨……树不仅提供着日用之便,而且给人以情感慰藉、精神滋养。从古至今,许多人爱树、植树、护树,留下一段段佳话。

③“看到梧桐树,就想起焦裕禄”,“看到木麻黄,就想起谷文昌”。焦裕禄、谷文昌为改变兰考和东山的面貌,组织干部群众遍种林木,治服了盐碱地,锁住了大风沙,成为被群众深情怀念的“栽树人”。杨善洲从领导岗位退下来后,卷起铺盖扎进大亮山,植树造林22年,把荒山变成了绿洲。一位位勤于并乐于栽树的党员干部,用心血汗水播下绿荫,彰显“功成不必在我”的境界,展现了“前人栽

④活成一棵松树。陶铸在《松树的风格》中写道:“不管在怎样恶劣的环境下,都能茁壮地生长,顽强地工作,永不被困难吓倒,永不屈服于恶劣环境。”做人就应该学习松树的坚定性、坚韧性,无论遇到什么样的考验,都要心存定力、站稳脚跟,风吹不转向,浪打不迷航;无论遇到什么样的困难,都要无所畏惧、勇往直前,“明知山有虎,偏向虎山行”,像挻拔的松树那样,巍然屹立于天地间。

⑤活成一棵柳树。人们喜爱柳树,不仅因为它有婀娜多姿的外貌,还因其可亲可敬的品格。无论在何处,只要随手一插,它就能存活下来、茁壮成长。我们学习柳树的精神,就要像它那样不计环境好坏、不管土地肥瘦,在哪里都能生根抽枝、生机勃勃。党员干部更要学习这种精神,无论在哪里,都要深入群众、扎根群众,从群众智慧中获取力量,在为民造福中展示可亲形象。

⑥活成一棵银杏树。银杏树也叫公孙树,祖父栽种,收果却要等到孙子辈。将根深深扎进大地,枝干在风雨雷电中砥砺生长,耐得住光阴一寸一寸来雕刻打磨,笑对飒飒金风,结出累累果实,这就是银杏树的风格。党员干部要像银杏树那样,不急不躁,学会安静地扎根; 不计名利,干好眼前的活,创造经得起时光打磨的业绩。

⑦活成一棵普通的树。树同人一样,每棵树都有自己独特的风格和个性,孕育着可贵的品格和精神。做一棵松树、一棵柳树、一棵银杏树,做一棵平凡的树、普通的树,许许多多平凡的树、普通的树汇聚在一起,就有了“绿我涓滴,会它千顷澄碧”的磅礴。事实上,生于平凡而不甘于平凡,也能超越平凡、成就伟大。

⑧有人说:“一棵树教给我们的,也许比一摞书的东西还要多。”不妨以树为友,以树为师,从树那里领悟美丽、坚毅、勇气、高尚、力量,努力把自己活成一棵树。

(选自《人民日报》,有删改)

1.联系语境,分别写出第③段中加着重号的两个“树”字的含义。2.文章第④段中引用陶铸的《松树的风格》中的话有什么作用?

3.说说以《把自己活成一棵树》为标题有什么好处。

4.本文主要运用了象征手法,请结合全文探究本文中树的象征意义。