“朋友圈”的前世今生

①近年来,微信风头正健,男女老幼皆会在“朋友圈”里晒晒个人私事,传传八卦新闻。实际上,“朋友圈”并不是 21 世纪的专属产物,早在几个世纪前,甚至更久以前就已经存在了。

②“朋友圈”的雏形其实是名为 albaamicorum 的纸书(拉丁文直译为“朋友书”,英文可译为 Friends’Books,即“友人之书”),它堪称当今各类社会媒体的老祖宗,寿龄已高达几个世纪。

③荷兰历史学家苏菲研究了这段有趣的历史细节,发现从 1560 年起,一些北欧年轻人就开始用这种纸书记录朋友圈的种种,不过鉴于 17 世纪的社会风俗,男孩和女孩运用这些书刷“朋友圈”的目的各不相同。在当时,男孩通常会被送去欧洲著名的大学机构镀金,拜谒当时的思想巨头、学术大家,“朋友圈”对他们来说更像是今天的职业社交网站,其目的是求教方家。一位名叫迈克尔的少年在周游欧罗巴大陆的过程中,就留下了一册极为典型的“朋友圈”纸书。除了记录在各处的旅行见闻外,还包括与贵族会面的图片。这样的插图不仅博人眼球,且彰显身份。另外,他还在纸书上面形象地诠释了他对一些古老问题的见解,就像我们在朋友圈上发表观点一样。

④女孩则往往被送去修道院,或者去宫廷做仕女,这有助于她们将来成功成为名媛淑女。虽然不能像男孩那样到处去旅游,但她们也有自己的友谊书。如果说男孩版朋友圈填满了科学家和艺术家笔录,那么女孩版的则更像脸书和微信,晒晒与朋友、钦慕者的通信往来,记点圈内笑话,描绘社交事件的细节等。当然,它不会像日记那样被锁在抽屉里默默珍藏,而是要与大家一起分享的,这给当时社交圈子非常狭窄的女孩们带来了莫大的乐趣。

⑤这些装饰精美的“朋友圈”记录册和我们熟悉的微信非常相似,区别只在技术层面。“照片”是被画出来的——这比拍照难度大多了,各账号不是转发阅读文章,而是在留言页上写下自己喜欢的格言、警句、诗歌等。这样的“朋友圈”可以帮助历史学家逼真地还原当时的风土人情,甚至还能拼凑出长达 400 年的关系网络。若再把视线放远一些,我们可以看到中国古人在一千多年以前就热衷于用纸笔搜集好友、同僚的图文信息,并广为分享了。且不说皇亲贵胄、达官名士游历名山大川,即使平民百姓近处郊游、赶集等,也会把这一天感受最深的事情涂鸦记录下来,然后供街坊邻居传看,兴味十足。

⑥古人旅游途中还喜欢在崖壁山石、亭台楼阁等地方题诗刻字,这也是发朋友圈的一种方式,既能体现自己的文化品位,又能获得许多陌生朋友点赞,是颇为风雅的一件事,许多诗词碑刻就是这么成为经典的。传说1400多年前,李白登黄鹤楼,目睹眼前之景,再看崔颢的《黄鹤楼》一诗,大为折服。于是提笔在黄鹤楼上怅然题写了“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,这应该算是历代文人墨客朋友圈里最有面子的“点赞”了吧?

⑦正如《圣经》中所言,太阳底下没有新鲜事。现代人自以为时髦的“朋友圈”,在几百年甚至千年前就已经被中外古人们抢先体验了。

1.阅读全文,说说文章以“‘朋友圈’的前世今生”为题有何好处。2.文章介绍了朋友圈“前世”的两种形式,分别是( )和( )。

3.阅读第②段,分析下面句子中加点词语的表达作用。

它堪称当今各类社会媒体的

4.第⑥段画线句运用的说明方法,选择一种,简要分析表达作用。

相似题推荐

【推荐1】“沉睡”近九千年的“中华第一笛”

张文虎

①黄帝发明车弩炊灶,螺祖发明布衣丝绸,仓颉造字。但伶伦制乐的故事,你可能还没有听说吧。

②远古时代,伶伦是黄帝主持祭祀的乐官。他一直在思考如何制作和谐好听的音乐。有一天,伶伦来到凤岭,躺下来休息思考,听见树上传来一阵美妙的鸟鸣声。伶伦仔细一看,树上有两只凤凰正在鸣叫,声音高昂的是风,声音柔和的是凰。凤凰交替鸣叫各六声,再合叫。一对走后,再来一对。

③从此,伶伦发明了十二音律。音律实际上就是声音从低到高的变化规律。人们把八度音高分成12个单位,也就是12个半音。有了音律,伶伦发明了6个音孔的竹笛,能吹奏出优美和谐的曲子。

④1979年秋天的一天,在河南省舞阳县贾湖村,一位小学老师在和学生平整土地时,发现了一些石斧和陶片之类的东西,并将它们送交到文物部门。“中国20世纪100项考古大发现”的贾湖遗址从此发现,贾湖骨笛也就成了河南省博物馆的镇馆之宝。

⑤这支骨笛已经在地下沉睡了近9000年,比发现古埃及的最早古笛还要早2000年,比伶伦还要早4000多年。之所以成为国家宝藏,还不仅仅是因为9000年之久。

⑥贾湖骨笛用鹤类尺骨制成。鸟类的尺骨薄壁中空,内壁均匀细腻,切除两端骨关节后,就是一个极好的发音管,适合做笛子。贾湖骨笛有非常精准的打孔技术,音孔距离十分精准。有些笛子还有用于设计的符号,用于控制音高。可以推断,贾湖骨笛是用来演奏音乐的,很多其他古笛是拿来狩猎的。

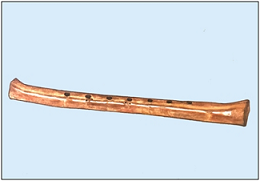

⑦出土的贾湖骨笛有好多种。我们要说的这支,全长23.1厘米,笛身上分布7个音孔,孔径0.35厘米,呈棕黄色。经测音,骨笛不仅已经具备音阶结构,而且还能够演奏传统的五声或七声调式的乐曲,堪称“中华第一笛”。

⑧我们都知道,在简谱中记为“1234567”的7个音符,其唱名为“Do Re Mi Fa So La Si”。这七个音中,Mi和Fa之间、Si和高音Do之间差一个半音,而其他任何两个相邻的音符之间则差一个全音。

⑨2600余年前的《管子》告诉我们如何获得“宫、商、角、徵、羽”五个音的科学办法,他们可是中国古乐基本音阶,同西方七音有别。因此很多中国民歌不用七声,只用五声。著名的《跑马溜溜的山上》《茉莉花》《满江红》都是五声音阶。用五声音阶的很多民歌不但韵味悠远、魅力四射,而且也具有民族特色。

⑩这支保存最为完好的贾湖骨笛,不但能演奏五声民歌,还能演奏七声情歌,更是体现了笛主人的细心珍爱和保护,还隐藏着华夏先民对音程、音分、音阶的精确理解。神奇的自然给了我们辨别12个半音的能力,也给了我们辨别不同音色的能力,这就是为什么交响乐能表达人们斗争、思考、喧闹、凯旋等复杂情感的原因。

(选自《科普时报》2019.1.25)

1.下列关于“贾湖骨笛”的说法,有误的一项是( )| A.贾湖骨笛在地下沉睡了9000年,比发现古埃及的最早古笛要早2000年,比伶伦还要早4000多年。 |

| B.贾湖骨笛由鹤类尺骨制成,具有非常精准的打孔技术,音孔距离十分精准,而且可以用来演奏音乐。 |

| C.贾湖骨笛中堪称“中华第一笛”的骨笛,不仅已经具备音阶结构,还能演奏传统的五声或七声调式的乐曲。 |

| D.贾湖骨笛中保存最完好的一支体现了主人的珍视,隐藏着华夏先民对音程、音分、音阶的精确理解。 |

| A.题目既点明说明对象,揭示说明内容,又运用了拟人的修辞手法,激发阅读兴趣,富有吸引力。 |

| B.本文开头写伶伦制乐及发明竹笛的故事,增强了文章的生动性,同时也引出下文对贾湖骨笛的说明。 |

| C.第⑦段运用了列数字、下定义的说明方法,具体地介绍了“中华第一笛”的外形特点及命名。 |

| D.第③段加点字“一般”起限制作用,表示能分辨半音是普遍情况,体现了说明文语言的准确性。 |

| A.伶伦受凤凰鸣叫的启发发明了十二音律,并发明出6个音孔、能吹奏出优美和谐的曲子的竹笛。 |

| B.贾湖遗址被发现后,“中华第一笛”成为国家宝藏,是因为这支骨笛是迄今为止年代最久的骨笛。 |

| C.中国古乐的基本音阶有“宫、商、角、徵、羽”五个音,因此中国的民歌不用七声,只用五声。 |

| D.交响乐能表达人们各种复杂情感的原因是神奇的自然给了我们辨别12个音和不同音色的能力。 |

用微波炉加热葡萄会爆炸

①微波炉是人们居家生活的

②把两颗紧挨在一起的葡萄放进微波炉加热,不到8秒,微波炉就会爆炸。最近,一位物理学家认真研究了这种现象的原理,他选用了直径在14~20毫米的圆形葡萄,因为凡是这种大小的含盐和含水的物体都有类似风险,比如两颗圣女果、两枚鹌鹑蛋、两颗特别大的蓝莓也会。

③用微波炉加热两颗紧挨在一起的葡萄,为什么会爆炸呢?这里需要引入等离子的概念。气态物质接受大量能量后,就会变成等离子体,大自然中的等离子体代表有太阳、闪电、极光、静电火花等。

④用过微波炉的人都知道,微波炉加热是不均匀的,总有些特别热的“热点”, 热点的具体位置要看微波波长、食物的形状和厚度,以及水、脂肪、糖等极性分子的分布。“两颗紧挨在一起的葡萄”这种形状,配合2.4赫兹的微波炉波长,恰好就能造出一个超级热点。微波被困在了这两颗葡萄组成的“陷阱”里,最后,球体间的接触点在几毫米的厚度内产生一个极其强大的电场,把集中起来的能量传递给葡萄里天然存在的钠离子和钾离子,于是产生了等离子体,放出耀眼的光芒……

⑤要完成爆炸这一壮举,一要有水,二要有盐,三是盐水球的大小很关键。太大的,比如两颗大西红柿,能量比较分散,不能集中成一个足够小的热点;太小的,比如两颗豌豆,那么内部捕捉到的能量又不够。葡萄不大不小,刚好能造成这种物理奇观。

⑥用微波炉加热单颗葡萄,是不会产生等离子体的,所以如果你只是想尝尝用微波加热后的葡萄是什么味道,还是可以比较安全地做到的。

1.选文开头加点的“好帮手”有什么含义?2.为什么用微波炉加热两颗紧挨在一起的葡萄会爆炸呢?

3.指出下面句子所使用的说明方法。(一个括号里只能写一种说明方法)

最近,一位物理学家认真研究了这种现象的原理,他选用了直径在14~20毫米的圆形葡萄,因为凡是这种大小的含盐和含水的物体都有类似风险,比如两颗圣女果、两枚鹌鹑蛋、两颗特别大的蓝莓也会。

4.要完成爆炸这一壮举。需要哪些条件?

【推荐3】抽丝剥茧 一窥古老文明

顾万发

①在中华民族历史上,丝绸不只在人的衣着中担当重要角色,在礼仪、信仰、科技以及早期中西文化交流中,也都发挥了极其独特的重要作用,2004年,我国启动中华文明探源工程,学术成果选出,一层层揭开了古老中华文明的

②丝绸在中国的出现是一个逐步的过程。依据考古发现,距今8500年左右的河南费湖遗址已发现丝蛋白;距今7000至6000年左右的河姆渡文化、双墩文化和半坡文化已发现委的图像或蚕蛹雕刻;距今5300年左右,北到渤海、南到长江的广阔区域内,有关蚕文化的考古发现已非常丰富,如红山文化牛河梁遗址的玉蚕、仰韶文化淅川下王岗遗址的蚕蛹等。其中,郑州在这一时期多个遗址发现的丝绸和家蚕蚕雕最为令人瞩目。

③至今,郑州已在双槐树、青台、汪沟、楚湾等4处遗址都发现了仰韶文化中晚期丝绸,多数保留有清晰的经纬结构,这是目前全国发现丝绸实物中时代最早的,也是最为集中的。尤为重要的是,种技考古专家发现,这些丝绸在制作过程中已使用了原始脱胶技法,有的已运用绞经结构,这种丝织物即是罗。青台遗址发现的罗还染了色,被称为绛色罗,这是世界上目前发现的最早的彩色丝织品。

④双槐树遗址还发现了一枚牙雕蚕。相对于以往发现的蚕蛹、蚕画而言,这枚牙雕蚕更为重要,原因在于,其造型较为写实,头昂尾翘,正是吐丝或者即将吐丝状态的蚕,使得人们从实物即可看出其是一只家蚕的造型。继而从蚕造型及丝绸等的考古发现,即可判断出在仰韶文化这一阶段,野蚕已经驯化,家蚕已出现,时人特别重视蚕吐丝,养蚕缣丝已成时代新业。

⑤《史记·五帝本纪》记载黄帝时代“淳化鸟兽虫蛾(yǐ)”,说的便是远古时期的驯化之事。其实,考古学和人类学等研究表明,何止鸟兽虫蛾,各种农作物甚至人本身都是一个逐步社会驯化的过程。某种意义上,人类的历史即是一部驯化史。野蚕到家蚕,似乎只是人们驯化多种动植物中的一种右键有惊喜对于特别重视农桑文化的中华文明而言,无疑是一个非常重大的历史事件。因为从此中华文明农桑并重和“礼乎玉帛”的重要特征清晰地出现了,并且从此这一特征深刻地影响了中华民族的整体底色,同时也成为中华文明在世界古老文明中独树一帜的重要代表。

⑥郑洛地带或曰河洛地域,是中原的核心区域,在古代被视为“天地之中”。约5300年前,在这里出现了中国最早的城市群,出现了中国最早的瓮城,出现了中国最早的宫殿建筑,出现了“北斗九星——极星”崇拜等精神信仰和宇宙观。一系列考古学、人类学和天文学等学科的

⑦专注于丝绸之路考古研究的林梅村先生讲,最能说明中华文明对于旧大陆其他古文明产生过巨大影响的,即是中国的丝绸发明及其在古典世界的传播。显然,“河洛古国”的家蚕驯化和丝绸发明,无疑是这一历史链条上的一个重要里程碑。

(选自《人民日报》2021年11月3日)

1.不符合文意的一项是( )| A.选文主要从丝绸在礼仪、信仰、科技以及早期中西文化交流中发挥了极其独特的重要作用等几个方面加以说明的。 |

| B.在仰韶文化阶段,时人特别重视蚕吐丝,养蚕缣丝已成时代新业。 |

| C.野蚕到家蚕的驯化过程对于特别重视农桑文化的中华文明而言,是一个相当重大的历史事件。 |

| D.距今5300年左右,郑洛地带出现了中国最早的宫殿建筑。 |

3.第②段

4.分析第①⑥段加点词语的语言特点。