寒不冻心跳,风不散笑容

包利民

①十月,便已下了雪,小兴安岭的冬天早早地来了。这最初的冷,往往在感觉上要比腊月三九难熬。可能是冷得比较突然,没有了过渡。

②每一年由初冷入深冷的过程,我天天都会到河边散步,看一河流水在寒冷的

③少年时代,就曾问过家人这样的问题:是不是所有的水都不会被彻底冻结?是不是所有的水都能在冰层下流淌?其实并不是这样。我们曾刨开过甸子里的一些水塘,冰层竟是一冻到底,下面并无流水。我便明白,被冻透的,只是那些死水。不流动的水,或许在夏日里也是盈然,或许四周也是花草繁茂,或许偶尔也承接雨水泛起涟漪,但从根本上也是没有了心跳的。所以,冬天来临,它们就死了,或者说它们早就死了。

④就像有那么一个人,他就在我们身边,日复一日过着不变的生活,他偶尔也笑,也沉默,似乎就要这样度过一辈子。就算遇上艰难坎坷,他也是一样的状态,不谈得失,不论悲喜。有人说,这是一种淡然,或者是一种超然,而我却觉得,这是一种失去了希望的麻木。笑也麻木,沉默也麻木,平常时麻木,艰难时也麻木。实际上他的生命也如同一潭死水。

⑤而冬天依然流淌的河,到了春天就冲破了桎梏,把清澈的笑容写在我们的眼睛里。河流的笑容来自不停地流淌,而非偶尔路过的风。只有那一汪汪死水,才会在风来的时候,麻木地笑。

⑥对于我们来说,笑由心生,只要心中有美好的希望在葱茏,哪怕外面是无边的风雪,也冻结不了如花绽放的笑容。风再大也吹不散笑容,再深重的苦难,也挡不住朝着梦想前行的脚步。风越大,就越应像河流一样,笑容越灿烂。给生活以微笑,生活便会回报以花开。

⑦小的时候,问祖父,你的脸上怎么会有那么多深深的皱纹?祖父一生经历坎坷,命运无常,可是无论在城里还是乡下,他都走得坚实而有力,从不曾在生活面前弯了腰,总是露出真心的笑容。他这样说,我脸上的皱纹是笑出来的,比别人笑得多,所以皱纹就比别人的多,比别人的深。多少年间,每想起祖父的答案,我心里就会

⑧寒冷能冻结万物,却冻结不了澎湃的心跳,也冻结不了在苦难中露出的笑容;而苦难能在脸上刻下沧桑,却不能抹去笑纹里荡漾着的温暖。那么,就用澎湃的心跳,去迎向正在走来的冬天,面对渐渐强烈的北风,就准备好最美丽的笑容吧!

(选自《思维与智慧》2017 年 5 期,有删改)

1.结合语境,理解下列句中加点词语的含义。(1)看一河流水在寒冷的

(2)每想起祖父的答案,我心里就会

2.请对第⑤段中画线句子作简要赏析。

而冬天依然流淌的河,到了春天就冲破了桎梏,把清澈的笑容写在我们的眼睛里。

3.第④段和第⑦段都写到了“笑”,这两种“笑”的含意有何不同?

4.最后一段主要运用了哪两种表达方式?该段在文中有何作用?

5.本文给了你怎样的启示?请简要谈谈。

相似题推荐

【推荐1】烟画

翁偶虹

①“洋画儿”是“洋烟画”的简称。西商为了营业竞争,吸引顾客,在烟盒里,附上画片,随烟奉送。吸烟的人,欣赏洋画者极少,一般都把它丢与自己的儿女或亲友的儿童。当时,儿童的文化艺术生活,贫乏得可怜。初得洋画,视为玩物,积存既多,渐感兴趣。加以同学邻友,各出所有,互相炫耀,评朱论紫,以有易无,由一张而思集全套,以一种而广搜他种,渐渐地养成一种“集洋画”的艺术活动。

②我最初接触洋画,是在1914年,时年四岁。春秋佳日,常到外祖母家中去住。表姊韵依,长我八,她虽然只有十二岁,在我的心目中,她已是个亭亭玉立的大姑娘了。当时我的表兄少亭、少森,都已学戏,少亭习老生,少森习武生,髯门、马鞭、刀枪把子,应有尽有。我童年好奇,总想摸弄着玩耍。表姊怕我失手损坏,便拿出她储藏的洋画,哄着我玩。第一张映入眼帘的是“大前门”烟中的“中国成语类”。画面上画着一棵大树,一股泉水,两个儿童,一个指着白如匹练的清泉,一个指着盘曲纠结的树根。我不懂画面的内容,表姊便指着洋画,教我认识了“水有源头木有根”七个字,并解释说:“这是一句成语,意思是不论什么事物,都有它的根源,就像大树必有根蒂,大水必有源头一样。”可以说,从这张洋画,我开始认识了字,也开始懂得了什么叫成语,以及成语的意义。她收集的这种洋画很多,陆续地送给了我,什么“雁来秋色新”“小姑做鞋嫂有样”“昔孟母,择邻处”“六月卖毡帽”“三天打鱼,两天晒网”。另外还有“丁字牌”的“水浒人物”,什么“大刀关胜”“豹子头林冲”“行者武松”。“老刀牌”的“古人”,什么周武王、姜子牙、介之推、楚霸王、赵云、张飞、黄盖、孔明、姚期、马武、秦琼、尉迟恭、常遇春、胡大海。当我从表姊口中知道了这些洋画中的人物,爱不释手地玩弄的时候,韵依表姊时常问我:“你将来长大了想当哪一种人物?”我未即回答,反问表姊喜欢哪个人物,表姊说她最喜欢赵云,我就迎合她的心理,冲口说出:我将来要当赵云。表姊笑了,把我搅在怀里,拍着我的肩膀说:“你真聪明!”

③我以特殊的感情,时常展玩表姊最喜欢的那张赵云的洋画。在一个纳凉的夏夜里,我拿着这张洋画,请教父亲。父亲滔滔不绝地给我讲了“赵云拦江夺阿斗”的故事、又告诉我赵云是《三国演义》小说中的人物。过了几天、我又把大批的“古人”洋画、“水浒”洋画拿出来请教,父亲又告诉我,这些人物都见于小说。中国有四部著名的小说——《三国演义》《水浒》《西游记》《红楼梦》。从此,我常常追问每部小说的内容。

④有一天,正遇到梁惠亭姨父在座,他是位花脸演员。他又告诉我:“你现在认字不多,小说看不下来。这些小说里的故事,有些情节好的都编了戏,演在台上,叫你爸爸多带你看看戏就明白了。”童年好奇,不知则问,以后见着姨父,我就向他请教什么是“戏”、如何演“戏”。姨父喜欢我是个演花脸的材料,不以饶舌为嫌,详加讲解。从此,我不但懂得了什么是小说,也懂得了什么是“戏”。对于洋画,爱好更深,搜求更勤,撒下了数十年来“集洋画”艺术活动的种子。

⑤幼年时还不懂得“集邮”,后来才知道我的“集洋画”活动,就如同“集邮”。“集邮”要套套集全,张张完整。我的集洋画,也要配全成套,力求整洁。到了上高小的时候,我已集全了几套,除“老刀牌”的“古人”,“丁字牌”的“水浒人”,“大前门牌”的“中国成语类”是在表姊送给我的基础上逐渐配全的以外,还收集了“红锡包”的“各种禽鸟”,“顶球牌”的“三百六十行”等。从这些洋画儿里,我认识和辨别了各色禽鸟,诸品名菊,社会上各行各业的工作形态,苏州、无锡、杭州一带的风景、世面。

⑥有一次,国文教员出了个作文题目:“市井”。那时用文言文,题目自然是古典化了。市井,就是描写社会上的各行各业的情况。十一二岁的孩子,哪里懂得社会。文思枯竭的我,忽然想到洋画儿上的“三百六十行”,于是振笔疾书,把洋画儿上那些行业的工作形态,照图描写一番。浮想联翩,不能自己,又把“哈德门牌”洋画儿上“江南风物”也附带着写上几笔。发卷时,竟获得全班冠军。老师的朱笔批语是“知识丰富,眼界开阔,未易之才,前途无限。”我如中头彩似的把作文呈阅于父,父亲问我:“各行各业,你哪里会知道许多?”我答以:“从洋画上得来,按洋画上写去。”父亲哑然失笑。此后,他不时把些新鲜别致的洋画,带给了我。

⑦可能我在洋画上尝到了甜头,从初小到高小,从初中到高中,搜集洋画的活动,从未间断,种类也与日俱增。为了互通有无,同好者自发地产生了一个洋画集市。但是我在京兆高中读书,时常由地安门兵将局步行到洋画集市,进行交换。我这样的以苦为乐,并不是单纯地为了集全这套洋画,而是这套洋画的人物构图,取材于“广百宋本”的“封神绣像”,形象丰富,神态生动,服装色彩鲜明,姿势接近戏曲。我从这套洋画上,仿佛得到了启发,对于花脸的造型、亮相、姿势、神气,更能进一步深入了解,对于我以后的演出,不知不觉地增加了营养。从洋画上得到了某些启发者,戏剧界颇不乏人。马连良看到了“老马牌”洋画的谢安而出动灵机,创制了沙质员外巾,李桂春看了“丁字牌”洋画的“水浒人物”,创造了九纹龙史进、豹子头林冲的扮相。

(节选自《北京话旧》,有改动)

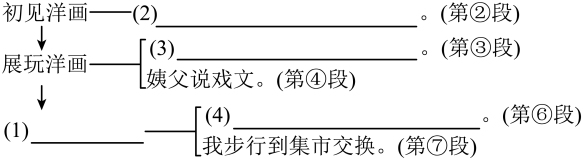

1.通读全文,仿照示例,完成下面这张思维导图。

2.细品语句,完成句后的问题。

(1)“老刀牌”的“古人”,什么周武王、姜子牙、介之推、楚霸王、赵云、张飞、黄盖、孔明、姚期、马武、秦琼、尉迟恭、常遇春、胡大海。(小语读到这句话时,觉得作者写得太拖沓了,无需例举这么多的古人名字。你赞成他的看法吗?结合你的阅读体会,简述理由。)

(2)发卷时,

3.读了这篇文章,你认识了一个怎样的作者?

4.班级里开展了“集洋画”的意义的探究活动,有一同学说:“洋画儿是烟盒中的卡片,收集烟画,不是高雅的事情,没有意义。”假设你在现场,请结合文意和链接材料加以应对。

【链接材料】

材料一:

翁偶虹,是我国著名戏曲作家、理论家、教育家、中央文史研究馆馆员。业余常以票友身份登台。毕业后致力于戏曲研究,常与黄占彭、程茂亭、关醉禅等名票同台。翁偶虹一生编写剧本100余本,主要作品有《锁麟囊》《将相和》《大闹天宫》《李逵探母》《红灯记》等。

材料二:

他在《自志铭》中写道:也是读书的种子,也是江湖伶伦,也曾粉墨涂面,也曾朱墨为文。甘作花虱于菊圃,不厌蠹鱼于书林。

忆李培栋老师

李大伟

①从我们这一届开始,中文系必须主修中国通史,而且是主课,与历史系同在东一阶梯教室上课。李培栋先生,刚刚从金陵中学调回上海师院,给我们上课。

②讲台上的李先生,习惯张开双臂,撑住讲台的两角,双肩前倾,缩着颈、眯着眼,塑料眼镜框早已泛黄,掩掖不住狡黠的眼珠,始终似笑非笑,一脸的讥讽。讲到得意处,抬起头,俯视下面,享受因此焕发出的满堂笑声与掌声,镜片一闪一闪,( ),有名士派头。

③第一堂课的第一句话,他抓起薄薄的一本书,举过头,封面对着座下的我们,在空中挥一挥:“我的这门课,选用翦伯赞的《中国史纲要》做教材,”放下书,“这不是一本好书,但我也写不出。”高傲的谦虚。

④那时“文革”刚结束,我们刚刚从百里挑一的高考中( ),血气方刚、双袖抱胸、鼻孔朝天、舍我其谁,坐在下面,寻隙与老师抬杠,一般的讲师,低头讲课,不敢看台下,就怕提问题。李培栋很自信:“这不是一本好书,”我们一怔,接着谦虚:“我也写不出。”他的坦诚,场下一片掌声。

⑤开场白让( )的我们服帖了。

⑥李培栋是程应谬的高足,大学毕业后留校,做张家驹先生的助教,但一生的学术兴趣始终不偏离魏晋南北朝,这是程应谬先生“文革”前的钻研领域。北大的周一良先生,在燕京大学读书时,慕名去清华听陈寅恪剖析魏晋南北朝,深为陈寅恪的学问惊叹:“博矣,精矣,几若无涯岸之可望,辙迹之可寻!”从此发生了( )的兴趣,后来成为该领域的前辈大家,晚年在陈寅恪先生的纪念会上,谈到魏晋南北朝史的研究成果:“程应谬的《南北朝史话》具有特色和深度。”谈到国内研究重镇:“上海师大历史系有李培栋、严耀中等。”(见《纪念陈寅恪先生》)从中可见到薪火传承的轨迹。城门失火殃及池鱼,五七年程应谬划为右派,李是得意门生(有“程门立雪”一说),贬到金陵中学做老师。中学不重学问,讲究传授,首先必须准确,如刻蜡纸一般;拷贝不走样。其次是生动,面对调皮蛋,循循善诱,诱敌深入,请君入瓮——“天下英雄入吾彀中矣”。高校里凡是有中学教师经历的老师,往往授课生动,条理清晰,李培栋卓然上乘。

⑦李培栋的历史课,究古今之变,极精彩,不仅历史系的研究生坐在前排旁听,连数学系物理系的也挤进来旁听,还有体育系的,东一教室里,走道的阶梯上坐着、窗口上站着,一睹风采。

⑧他说朱元璋最恨宦官,曾感叹:“汉唐末世,皆为宦官败蠹,不可拯救,未尝不为之惋叹。”于是在宫门竖铁牌,告诫子孙们:“内臣不得干预政事,预者斩。”李先生怕大家听不懂,将史料一一板书,从右到左、从上而下;直书!线装书立起来了。然后转过身,补充道:“明朝是极重前朝规矩的,后来太监居然敢卸下背走。”说着侧身,双手挪到背后,反掌驼起,仿佛他就是那个太监王振,他情不自禁,我们跟着入戏。

⑨他的课不时引起全场爆笑与掌声,每到此时,先生习惯性地停下来,双手撑着讲台两角,抬手顶顶下滑的眼镜架,勾起腿,蹬着后墙,金鸡独立,让另只膝盖休息一会儿。然后转过身子,推上满屏板书的黑板,拉下空大黑板,写下一个题目,一环扣一环,不扯!

⑩史籍典章是被时间风干的腌腊货,李培栋先生给它们充氧,使之丰满起来。历史人物重返舞台,栩栩如生,在特定的时间舞台上,须眉毕现,历史甩出前后因果的辙迹深深地烙印在我们的记忆中。李先生的历史不仅仅是时间历史,更是故事历史、因果相环的历史,字字有来历,来自信史,而不是笔记。他的生动,源于他烂熟于心,还有他天生的风趣。他女儿李秋颖告诉我:她小时候正值小虎队风靡天下,有霹雳虎、小帅虎、乖乖虎,李培栋笑着说:“闺女,还有一只虎:笑面虎。”先生自谓也。

⑪四十年过去了,李先生的音容笑貌在我的记忆深处,时不时弹出,他去世的消息,我在报纸上看到,深深一叹。现在同学们见面,李培栋先生依然是循环往复的谈资,像一张老唱片,一直在时间的屋子里空转。

1.在文中括号内依次填入成语,最恰当的一项是( )| A.落拓不羁 崭露头角 自以为是 一如既往 |

| B.放荡不羁 崭露头角 固执己见 一如既往 |

| C.落拓不羁 脱颖而出 自以为是 终身不渝 |

| D.放荡不羁 脱颖而出 固执己见 终身不渝 |

(1)他抓起薄薄的一本书,举过头,封面对着座下的我们,在空中挥一挥:“我的这门课,选用翦伯赞的《中国史纲要》做教材,”放下书,“这不是一本好书,但我也写不出。”(从人物描写角度)

(2)史籍典章是被时间风干的腌腊货,李培栋先生给它们充氧,使之丰满起来。(从修辞角度)

3.文章的主要写作对象是李培栋先生,第⑥段写程应谬、周一良等人有什么作用?

4.李培栋先生的历史课为什么能够“极精彩”?

5.文章有几处缀以文言,试举一例,并说说这样写的好处。

满

孙君飞

①那时候,母亲总在家里,父亲总在家外。

②父亲就像一个熟悉的客人,前来“拜访”我们的时候,总会带着礼物。

③他从不知名的远方挑回的担子里有圆滚滚的卷心菜,红白相间的猪肉,一块铺满碎花儿的土布,一个快要装满彩色圆球糖的玻璃瓶,轻轻摇动一下,就会发出让我口舌生津的可爱声响……

④有一次,他还拉着满满当当的木板车过来,我一看,突然觉得他像是一个打了胜仗的“大王”。身后还多了一群呐喊助威的“大兵小将”。他欣然卸下一张桌子,说让我写字用;又搬下一条高凳子,凳子下面竟然有个小抽屉带锁,说可以搬到学校坐,周围无数双眼睛都被它

⑤可有时候,他也会两手空空,像打了败仗的士兵,手无寸铁。

⑥他眼睛里的火光熄灭了,叹息着,灰头灰脸,嘴唇起了白皮儿,他肯定又饥又渴,脸上什么也没少,但就是让人觉得差了什么东西。他的腰身弯如无箭可射的猎弓;疲累得好似一件等待浆洗的脏衣服。

⑦这一天,他做生意亏了本儿,一路风餐露宿,空空荡荡地走回来了;他个子越是高大,越显得臂怀里的空旷冷清。

⑧母亲看到他,不说话,也不笑,她的个子原本有些矮,这时候却像变得更矮。她神色平静,目光柔和,窸窸窣窣地小步快走,从厨房里捧出满满一碗凉开水放到他面前。他“咕嘟咕嘟”一饮而尽,母亲拿走碗,盛来满满一碗饭放到他面前。在我的记忆里,这情景不止一次,这饭有时是面食,有时是白米盖着菜,有时竟是只有节日里才有的大块萝卜炖小块骨头,好像她提前知道他要空着肚子空着手回来似的。当然有时母亲还会特意为他斟上一碗热热的黄酒……看他吃饱喝足、心满意足,我有些不解:母亲怎么像是在犒劳凯旋归来的将军?

⑨父亲并没有上床休息,而是无牵无挂地枯坐着,看母亲从井水中捞出洗净的衣服,拧干,一件接一件地晾晒到院子里的绳子上。还有摊开的被单,母亲将其搭到绳子上,被单慢慢滴出水,水拉着被单,起初还显得紧致,慢慢地灌满了风,吸足了阳光,它们就如巨大的翅膀般,扑扇着发出富有节奏的、鼓舞人心的“鼓点”,那声音灌满了我们的耳朵。那些红的、绿的、青的、蓝的、白的土布啊,在风中扑扇出阳光的温煦芬芳,挂满了院子。我们这些孩子在这个快乐的“迷宫”里穿梭、奔跑、喊叫、躲藏,惊吓他人,最后以甜美的笑声收场。这时候,父亲的眼中似乎也有了光芒,有了奇迹,有了满足,有了激动。

⑩父亲看着看着就笑了,然后躺到床上,当一块做梦的“石头”,发出惊天动地的呼噜声。

⑪再后来,父亲放下了担子,也放下了木板车,和母亲一样,总在家里,总在庄稼地里,总想着将家填得更满些,更满些。可是屋子里总是这里还缺一个柜子,那里还少一台收音机,另外一个地方又需要一辆自行车……终于有一天,他们都说:“我们老了,那些空着的地方,你们去填满吧……”

⑫我们会的,会把所有需要填满的地方填满,还有他们心里梦里空着的地方。

⑬但是我又懂得,在那些有他们的地方,其实一直是满满当当的, 我们最需要的东西,那里一直不缺不空。

(选自《时文选粹》,有删改)

1.阅读文章第④-⑩段,完成下面的表格。段落 | ④ | ⑤-⑥ | ⑦-⑧ | ⑨-⑩ |

| 主要情节 | 父亲拉着桌凳等满车礼物回家 | (2) | 母亲用丰盛的饭食“招待”做生意亏本的父亲 | 父亲边看母亲晾晒衣物,边看我们玩耍,然后安然入睡 |

| “我”的心理 | (1) | 有些难过 | (3) | (4) |

2.结合语境,按要求答题。

(1)周围无数双眼睛都被它镀亮了……(分析句中加点词的表达效果)

(2)她神色平静,目光柔和,窸窸窣窣地小步快走,从厨房里捧出满满一碗凉开水放到他面前。(从人物描写的角度赏析)

3.有人觉得选文第③段显得多余,可以删去,你觉得呢?结合上下文简述理由。

4.选文第⑪段中父母说:“我们老了,那些空着的地方,你们去填满吧……”第⑬段中,“我”却认为我们最需要的东西,那里一直不缺不空”。这两句话是否矛盾?为什么