【帮课堂】2023-2024学年八年级物理下册同步学与练(人教版) 第十二章 简单机械 专题训练(十六) 简单机械实验探究

全国

八年级

专题练习

2024-05-22

94次

整体难度:

适中

考查范围:

力学

【帮课堂】2023-2024学年八年级物理下册同步学与练(人教版) 第十二章 简单机械 专题训练(十六) 简单机械实验探究

全国

八年级

专题练习

2024-05-22

94次

整体难度:

适中

考查范围:

力学

一、实验题 添加题型下试题

实验题

|

适中(0.65)

真题

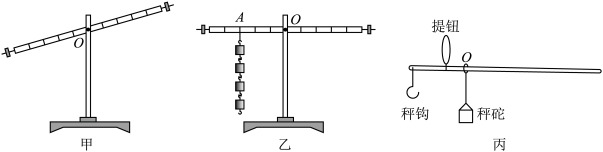

1. 用相同规格的钩码做“探究杠杆的平衡条件”实验,完成下列问题。________ 调节平衡螺母使杠杆呈水平状态;

(2)如图乙所示,在杠杆支点的左侧A点悬挂若干钩码,在支点的右侧悬挂1个钩码,发现无论怎样调节右边钩码的位置,都不能使杠杆呈水平。为使杠杆水平,可以通过________ (只填一种可行的操作即可)来实现;

(3)调整后继续实验,从支点处缓慢向右移动钩码,直到杠杆再次呈水平,同时记录左、右两侧悬挂的钩码________ 和________ 的大小。

(4)杆秤是利用杠杆平衡原理制成的测量物体质量的工具。如图丙所示某杆秤的0刻度距离提纽1cm,秤钩到提纽的水平距离为5cm,秤砣的质量为 。则提纽右侧距离提纽5cm处的刻度值应为

。则提纽右侧距离提纽5cm处的刻度值应为________ kg。

(2)如图乙所示,在杠杆支点的左侧A点悬挂若干钩码,在支点的右侧悬挂1个钩码,发现无论怎样调节右边钩码的位置,都不能使杠杆呈水平。为使杠杆水平,可以通过

(3)调整后继续实验,从支点处缓慢向右移动钩码,直到杠杆再次呈水平,同时记录左、右两侧悬挂的钩码

(4)杆秤是利用杠杆平衡原理制成的测量物体质量的工具。如图丙所示某杆秤的0刻度距离提纽1cm,秤钩到提纽的水平距离为5cm,秤砣的质量为

。则提纽右侧距离提纽5cm处的刻度值应为

。则提纽右侧距离提纽5cm处的刻度值应为

您最近一年使用:0次

2023-08-25更新

|

1141次组卷

|

6卷引用:2023年山东省菏泽市中考物理试题

2023年山东省菏泽市中考物理试题江苏省南京市2023-2024学年九年级上学期期中学情调研模拟物理试题(已下线)学易金卷:2024年中考第一次模拟考试 物理(贵州卷)(已下线)2024年中考物理二轮复习讲练测(全国通用) 专题19 实验探究题(力学)(讲练)2024年中考物理二轮热点题型归纳与变式演练(全国通用) 综合训练4:实验题专项训(8大类80题)【帮课堂】2023-2024学年八年级物理下册同步学与练(人教版) 第十二章 简单机械 专题训练(十六) 简单机械实验探究

实验题

|

适中(0.65)

真题

解题方法

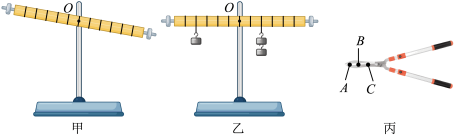

2. 小新利用如图所示实验装置进行“探究杠杆的平衡条件”实验。___________ 调节,使其在水平位置平衡;

(2)多次改变钩码的个数和位置,并使杠杆在水平位置平衡(如图乙所示),得到如下实验数据。分析数据可总结出杠杆的平衡条件是___________ ;

(3)实验中多次改变力和力臂的大小,目的是___________ ;

(4)如图丙所示的剪刀属于___________ 杠杆,工人师傅用该剪刀修剪树枝时,应把树枝放在剪刀的___________ 位置,树枝最容易被剪断(选填“A”“B”或“C”)。

(2)多次改变钩码的个数和位置,并使杠杆在水平位置平衡(如图乙所示),得到如下实验数据。分析数据可总结出杠杆的平衡条件是

| 次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |

| 1 | 1.0 | 10 | 0.5 | 20 |

| 2 | 1.5 | 10 | 1.0 | 15 |

| 3 | 2.0 | 15 | 1.5 | 20 |

(4)如图丙所示的剪刀属于

您最近一年使用:0次

2023-08-25更新

|

530次组卷

|

5卷引用:2023年辽宁省阜新市中考物理试题

2023年辽宁省阜新市中考物理试题江苏省徐州市沛县2023-2024学年九年级上学期10月月考物理试题(已下线)2024年中考物理二轮复习讲练测(全国通用) 专题19 实验探究题(力学)(讲练)【帮课堂】2023-2024学年八年级物理下册同步学与练(人教版) 第十二章 简单机械 专题训练(十六) 简单机械实验探究(已下线)2024年陕西省西安市铁一中学九年级中考二模物理试题变式题21-25题

实验题

|

适中(0.65)

解题方法

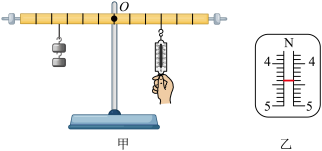

3. 小飞用图甲装置来探究杠杆的平衡条件,弹簧测力计的量程为0~5 N,杠杆上每一格长 10 cm.

_______ 位置平衡 .其好处是____________ 。

(2)保持F2和l1不变而改变l2,所获得的实验数据如表所示,第1次实验中弹簧测力计示数的放大图如图乙所示,则| F1=______ N,此时杠杆的类型与_______ (筷子/老虎钳)相同。

(3) 若实验中弹簧测力计没有竖直拉动,而是有点斜着拉的,则其示数会___________ (选填偏大/偏小/不变/)。

(4) 第3次实验中,左侧最多可以悬挂_______ N的钩码,弹簧测力计仍可以保持平衡。

| 实验次序 | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm | 动力臂l1/cm | 动力F1/N |

| 1 | 4 | 33 | 30 | |

| 2 | 4 | 18 | 30 | 2.4 |

| 3 | 4 | 7.5 | 30 | 1.0 |

(2)保持F2和l1不变而改变l2,所获得的实验数据如表所示,第1次实验中弹簧测力计示数的放大图如图乙所示,则| F1=

(3) 若实验中弹簧测力计没有竖直拉动,而是有点斜着拉的,则其示数会

(4) 第3次实验中,左侧最多可以悬挂

您最近一年使用:0次

2024-03-16更新

|

50次组卷

|

3卷引用:江苏省新沂市合沟中学2023-2024学年九年级上学期第一次质量检测物理试题

江苏省新沂市合沟中学2023-2024学年九年级上学期第一次质量检测物理试题【帮课堂】2023-2024学年八年级物理下册同步学与练(人教版) 第十二章 简单机械 专题训练(十六) 简单机械实验探究(已下线)2024年江苏省南京市中考二模物理试题变式题21-25题

实验题

|

适中(0.65)

名校

解题方法

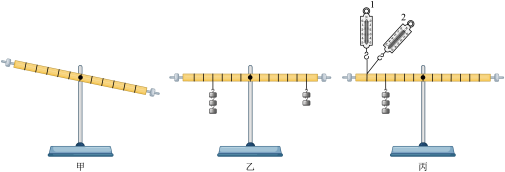

4. 如图,在“探究杠杆的平衡条件”实验中,每个钩码重均为0.5N,杠杆刻度均匀。_____ 移动,此时调节杠杆在水平位置平衡的目的是 __ ;

(2)某次实验中杠杆在水平位置平衡,如图乙所示,若两边钩码下方同时再加挂一个钩码,杠杆将_____ (选填字母);

A.仍在水平位置平衡

B.右端下降

C.左端下降

(3)如图丙所示,将弹簧测力计由1位置移动到2位置,杠杆始终在水平位置保持平衡,则在此过程中,弹簧测力计的示数_______ (选填“变大”、”变小”、“不变”),原因是 _____ ;

(4)实验中需多次改变力和力臂,目的是:___________ 。

(2)某次实验中杠杆在水平位置平衡,如图乙所示,若两边钩码下方同时再加挂一个钩码,杠杆将

A.仍在水平位置平衡

B.右端下降

C.左端下降

(3)如图丙所示,将弹簧测力计由1位置移动到2位置,杠杆始终在水平位置保持平衡,则在此过程中,弹簧测力计的示数

(4)实验中需多次改变力和力臂,目的是:

您最近一年使用:0次

2024-03-14更新

|

164次组卷

|

3卷引用:河南省南阳市南召县2022-2023学年八年级下学期第二次月考物理试题

实验题

|

较易(0.85)

名校

解题方法

5. 小明在探究“杠杆的平衡条件”的实验中,采用了如图甲所示的实验装置(实验中所用钩码均相同,杠杆质量均匀,相邻刻度线之间的距离相等)。_____ (选填“左”或“右”)调节,使杠杆处于水平静止状态;这样做的目的是 __ ;

(2)图乙中杠杆恰好处于水平位置平衡,小明尝试在A点下方再加挂2个相同的钩码,为使杠杆保持水平平衡,他可以将挂在B点的钩码向右移动_____ 格;

(3)小刚同学用如图丙所示的装置进行探究,发现当杠杆水平平衡时,与小明同学得出的杠杆平衡条件不相符,其可能的原因是_____ ;

(4)某同学设计了如图丁所示的实验情景:测力计水平拉动,杠杆水平平衡。该同学的设想____ (选填“符合”或“不符合”)实际;

(5)实验中,改变力和力臂的大小多次实验得到多组数据的目的是__ 。

(2)图乙中杠杆恰好处于水平位置平衡,小明尝试在A点下方再加挂2个相同的钩码,为使杠杆保持水平平衡,他可以将挂在B点的钩码向右移动

(3)小刚同学用如图丙所示的装置进行探究,发现当杠杆水平平衡时,与小明同学得出的杠杆平衡条件不相符,其可能的原因是

(4)某同学设计了如图丁所示的实验情景:测力计水平拉动,杠杆水平平衡。该同学的设想

(5)实验中,改变力和力臂的大小多次实验得到多组数据的目的是

您最近一年使用:0次

2024-03-11更新

|

167次组卷

|

3卷引用:江苏省无锡市太湖格致中学2023-2024学年九年级上学期期中考试物理试题

江苏省无锡市太湖格致中学2023-2024学年九年级上学期期中考试物理试题(已下线)第十二章 简单机械 12.1 杠杆 课后作业【帮课堂】2023-2024学年八年级物理下册同步学与练(人教版) 第十二章 简单机械 专题训练(十六) 简单机械实验探究

实验题

|

较易(0.85)

真题

解题方法

6. 提高机械效率能够充分发挥机械设备的作用,一组同学在“测量滑轮组的机械效率”实验中,实验测得的数据如表所示。

(1)实验中应尽量竖直向上______ (选填“匀速”或“加速”)拉动弹簧测力计;

(2)计算出第3组实验的有用功______ J,机械效率是______ (结果精确到0.1%);

(3)分析比较第1、2、3次实验数据可以判定,使用同一个滑轮组提升物体时,被提升的物体越重,滑轮组的机械效率______ (选填“越高”或“越低”或“不变”);分析比较第3、4次实验数据可得,机械效率与物体上升的高度______ (选填“有关”或“无关”)。

次数 | 物体的重力 | 提升的高度 | 拉力 | 绳端移动的距离 | 机械效率 |

1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66.7% |

2 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 71.4% |

3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |

4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 74.1% |

(2)计算出第3组实验的有用功

(3)分析比较第1、2、3次实验数据可以判定,使用同一个滑轮组提升物体时,被提升的物体越重,滑轮组的机械效率

您最近一年使用:0次

2023-06-19更新

|

780次组卷

|

4卷引用:2023年湖南省怀化市中考物理试题

2023年湖南省怀化市中考物理试题(已下线)学易金卷:2023年中考物理真题分项汇编(全国通用) 专题11 功、功率、机械效率(第01期)(已下线)学易金卷:三年(2021-2023)中考物理真题分项汇编(湖南专用) 专题12简单机械及机械效率【帮课堂】2023-2024学年八年级物理下册同步学与练(人教版) 第十二章 简单机械 专题训练(十六) 简单机械实验探究

实验题

|

较难(0.4)

解题方法

7. 如图是智慧小组“测滑轮组的机械效率”的实验装置,测得的实验数据如表。

(1)实验过程中,应竖直向上_________ 拉动弹簧测力计;

(2)第三次实验中滑轮组的机械效率是_________ ;

(3)分析表中实验数据可知,同一滑轮组,物重_________ ,滑轮组的机械效率越高;

(4)若在第三次实验中,物体上升的速度为0.1m/s,则拉力F的功率为_________ W;

(5)创新小组也利用重为1N、2N、4N的物体进行了三次实验,每次测得的机械效率均大于。智慧小组的测量值,则创新小组测量值偏大的原因可能是_________ (填字母);

A.测拉力时,弹簧测力计未调零,指针指在零刻度线下方

B.弹簧测力计每次拉动物体时均加速上升

C.所使用的动滑轮的重力小于智慧小组

(6)若动滑轮的自重为0.5N,则第一次实验中,克服绳重以及摩擦做的功为_________ J;

(7)若动滑轮的自重为0.5N,则额外功中克服重及摩擦做的功的占比将_________ (不变、变小);

(8)若想提高滑轮组的机械效率,除了(3)(5)中的方法请你给两个小组提出一个建议_________ 。

实验次数 | 物重G/N | 物体上升高度h/m | 拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η |

1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 55.6% |

2 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 66.7% |

3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 |

(2)第三次实验中滑轮组的机械效率是

(3)分析表中实验数据可知,同一滑轮组,物重

(4)若在第三次实验中,物体上升的速度为0.1m/s,则拉力F的功率为

(5)创新小组也利用重为1N、2N、4N的物体进行了三次实验,每次测得的机械效率均大于。智慧小组的测量值,则创新小组测量值偏大的原因可能是

A.测拉力时,弹簧测力计未调零,指针指在零刻度线下方

B.弹簧测力计每次拉动物体时均加速上升

C.所使用的动滑轮的重力小于智慧小组

(6)若动滑轮的自重为0.5N,则第一次实验中,克服绳重以及摩擦做的功为

(7)若动滑轮的自重为0.5N,则额外功中克服重及摩擦做的功的占比将

(8)若想提高滑轮组的机械效率,除了(3)(5)中的方法请你给两个小组提出一个建议

您最近一年使用:0次

2024-02-27更新

|

224次组卷

|

2卷引用:江苏省徐州市新沂市2023-2024学年九年级上学期第一次月考物理试题

实验题

|

适中(0.65)

解题方法

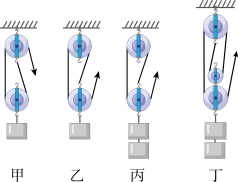

8. 某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示 .

______________ 方向缓慢匀速拉动弹簧测力计;

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止时读数,你认为他的想法______ (正确/不正确),因为他没有考虑到_______ 对滑轮组机械效率的影响;

(3)用图丁装置进行实验,得出表中第4次实验数据,则表中的机械效率为__________ ;

(4)通过比较______ (填序号)两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子绕法无关 ;

(5)比较3和4 两次实验数据可知滑轮组的机械效率主要与___________ 有关。

实验次序 | 钩码重/N | 钩码上升的高度/m | 绳端的拉力/N | 绳端移动的距离/m | 机械效率 |

1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74% |

2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |

3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86% |

4 | 8 | 0.1 | 2.5 |

|

|

(2)小组同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳定,应该静止时读数,你认为他的想法

(3)用图丁装置进行实验,得出表中第4次实验数据,则表中的机械效率为

(4)通过比较

(5)比较3和4 两次实验数据可知滑轮组的机械效率主要与

您最近一年使用:0次

2024-03-16更新

|

98次组卷

|

2卷引用:江苏省新沂市合沟中学2023-2024学年九年级上学期第一次质量检测物理试题

实验题

|

适中(0.65)

解题方法

9. 小景同学在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示,实验装置如图所示。

(1)小景同学发现实验过程中边拉动边读数,弹簧测力计示数不稳应该静止读数,你认为他的想法__________ (选填“正确”或“不正确”),因为她没有考虑到__________ 对滑轮组机械效率的影响;

(2)通过比较__________ 两次实验数据得出结论:使用同一滑轮组提升同一重物时,滑轮组的机械效率与绳子股数无关;(填实验次数的序号)

(3)通过比较3、4两次实验数据可得出结论:__________ 。

实验 次数 | 钩码重 (N) | 钩码上升的 高度(m) | 绳端的拉力 (N) | 绳端移动的距 离(m) | 机械效率 |

1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74% |

2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |

3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86% |

4 | 8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 80% |

(2)通过比较

(3)通过比较3、4两次实验数据可得出结论:

【知识点】 测量滑轮组机械效率的实验数据和误差分析

您最近一年使用:0次

2024-02-29更新

|

42次组卷

|

2卷引用:安徽省马鞍山市花山区成功中学2022-2023学年九年级下学期开学考试物理试题