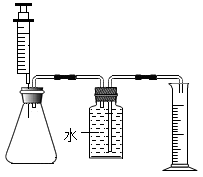

某兴趣小组同学对实验室制备氧气的条件进行如下探究实验。

(1)催化剂的种类与过氧化氢溶液分解速率是否有关呢?甲设计以下对比实验:

Ⅰ.将3.0g 10%H2O2溶液与1.0g MnO2均匀混合;

Ⅱ.将x g 10%H2O2溶液与1.0g CuO均匀混合。

在相同温度下,比较两组实验产生O2的快慢。

Ⅰ中反应的化学方程式是_________________________ ;

Ⅱ中x的值应为_____________ g。

若Ⅰ产生氧气的速率比Ⅱ快,由此得出的实验结论是____________________ 。

(2)乙探究了影响过氧化氢溶液分解速度的某种因素。实验数据记录如下:

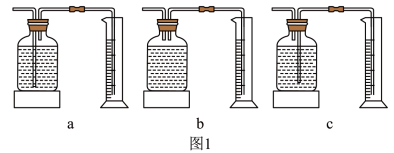

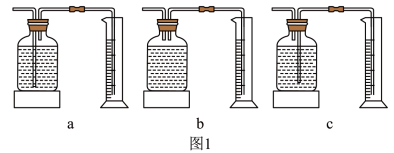

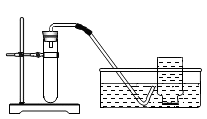

本实验中,测量O2体积的装置是____________ (填编号)。

实验结论:在相同条件下,___________________ ,过氧化氢溶液分解得越快。

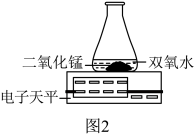

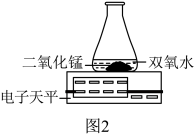

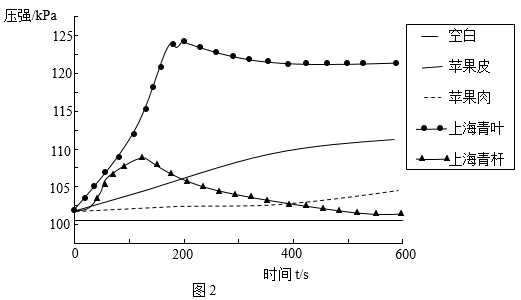

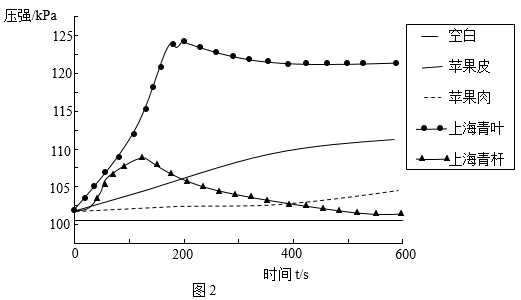

(3)丙用如图2装置进行实验,通过比较相同时间内_________ 也能达到实验目的。

(1)催化剂的种类与过氧化氢溶液分解速率是否有关呢?甲设计以下对比实验:

Ⅰ.将3.0g 10%H2O2溶液与1.0g MnO2均匀混合;

Ⅱ.将x g 10%H2O2溶液与1.0g CuO均匀混合。

在相同温度下,比较两组实验产生O2的快慢。

Ⅰ中反应的化学方程式是

Ⅱ中x的值应为

若Ⅰ产生氧气的速率比Ⅱ快,由此得出的实验结论是

(2)乙探究了影响过氧化氢溶液分解速度的某种因素。实验数据记录如下:

过氧化氢溶液的质量 | 过氧化氢溶液的浓度 | MnO2的质量 | 相同时间内产生O2体积 | |

Ⅰ | 50.0g | 1% | 0.1g | 9mL |

Ⅱ | 50.0g | 2% | 0.1g | 16mL |

Ⅲ | 50.0g | 4% | 0.1g | 31mL |

实验结论:在相同条件下,

(3)丙用如图2装置进行实验,通过比较相同时间内

16-17九年级上·四川资阳·期末 查看更多[2]

更新时间:2017-12-27 11:17:05

|

相似题推荐

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

【推荐1】某兴趣小组在制取氧气的实验过程中,有如下实验设计方案,该方案的实验目的是:探究氯酸钾和二氧化锰的质量比对反应速率的影响。

小芳在实验时,误把氧化铜当作二氧化锰放入加热,结果发现也能较快产生氧气,于是进行如下探究:

猜想Ⅰ:除二氧化锰、氧化铜外,氧化铁(Fe2O3)也可以作氯酸钾分解的催化剂。

【设计实验】按下表进行实验,并测定开始产生气体时的温度(提示:开始产生气体的温度越低,表示反应速度越快)。

【数据和结论】

(1)由实验_______ 与实验④对比,证明猜想合理;

(2)实验所用的三种物质中,催化效果最好的是_______ 。

【反思】

若要证明氧化铁是该反应的催化剂,还需验证它在化学反应前后的________ 和_______ 是否改变。

小林在实验时,联想到了渔民用过氧化钙(CaO2)增加鱼池中的含氧量,提出猜想Ⅱ。

猜想Ⅱ:过氧化钙与水反应可制取氧气。

实验结论:过氧化钙与水反应可制取氧气。

【分析与反思】

同学们对过氧化钙与水反应的生成物猜想如下:①氢氧化钙和氧气②碳酸钙和氧气

你认为猜想______ (填序号)一定是错误的,理由是________ ,过氧化钙与水反应虽然没有快速收集到大量氧气,但过氧化钙在水中持续、缓慢放出氧气,因此小林认为渔民用过氧化钙做增氧剂。写出此反应的符号表达式________ 。

【计算】

该兴趣小组的同学们购得用于增氧的过氧化钙产品(杂质不含钙元素),标签如图所示。试计算:

(1)过氧化钙的相对分子质量为_______

(2)该产品中过氧化钙的质量分数至少为______ 。

(3)小组同学将3g某物质在制得的足量氧气中充分燃烧生成4.4g二氧化碳和1.8g水,求该物质中各元素的原子个数比(写出计算过程)。______

| 编号 | 温度 | 催化剂 | 氯酸钾、二氧化锰的质量比 | 生成1升氧气所需时间/s |

| 实验Ⅰ | 400℃ | MnO2 | 1:1 | 153 |

| 实验Ⅱ | 400℃ | MnO2 | 2:1 | 240 |

小芳在实验时,误把氧化铜当作二氧化锰放入加热,结果发现也能较快产生氧气,于是进行如下探究:

猜想Ⅰ:除二氧化锰、氧化铜外,氧化铁(Fe2O3)也可以作氯酸钾分解的催化剂。

【设计实验】按下表进行实验,并测定开始产生气体时的温度(提示:开始产生气体的温度越低,表示反应速度越快)。

| 实验编号 | 实验药品 | 分解温度(℃) |

| ① | 氯酸钾 | 580 |

| ② | 氯酸钾和二氧化锰(质量比1︰1) | 350 |

| ③ | 氯酸钾和氧化铜(质量比1︰1) | 370 |

| ④ | 氯酸钾和氧化铁(质量比1︰1) | 390 |

【数据和结论】

(1)由实验

(2)实验所用的三种物质中,催化效果最好的是

【反思】

若要证明氧化铁是该反应的催化剂,还需验证它在化学反应前后的

小林在实验时,联想到了渔民用过氧化钙(CaO2)增加鱼池中的含氧量,提出猜想Ⅱ。

猜想Ⅱ:过氧化钙与水反应可制取氧气。

| 实验装置 | 实验主要过程 |

| ①检查装置气密性。 ②加入过氧化钙和水后,有少量细小气泡缓慢放出,在导管口几乎收集不到气体。该装置放置到第二天,集气瓶中只收集到极少量气体,振荡试管后仍有少量细小气泡缓慢放出。 |

实验结论:过氧化钙与水反应可制取氧气。

【分析与反思】

同学们对过氧化钙与水反应的生成物猜想如下:①氢氧化钙和氧气②碳酸钙和氧气

你认为猜想

【计算】

该兴趣小组的同学们购得用于增氧的过氧化钙产品(杂质不含钙元素),标签如图所示。试计算:

(1)过氧化钙的相对分子质量为

(2)该产品中过氧化钙的质量分数至少为

(3)小组同学将3g某物质在制得的足量氧气中充分燃烧生成4.4g二氧化碳和1.8g水,求该物质中各元素的原子个数比(写出计算过程)。

您最近一年使用:0次

【推荐2】某化学兴趣小组对如下两个实验进行了探究:

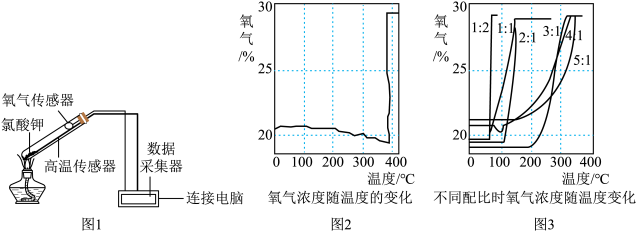

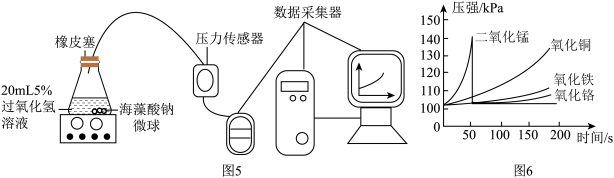

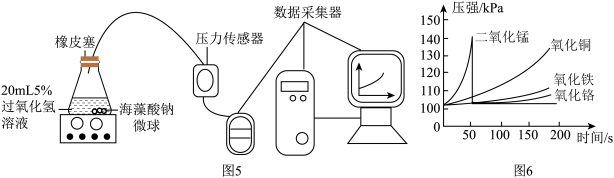

【实验一】某兴趣小组的同学利用图1所示装置对氯酸钾制氧气进行了深入的探究学习。

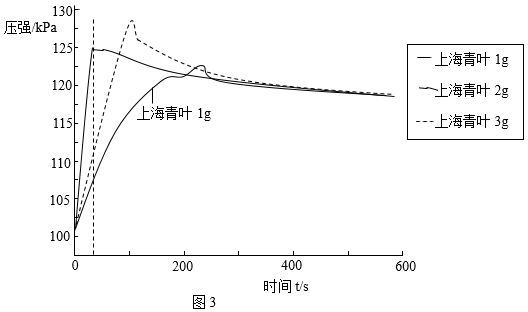

查阅资料:①氯酸钾的熔点约为356℃,二氧化锰的分解温度约为535℃。用酒精灯给物质加热,受热物质的温度一般约为400℃左右;②氯酸钾分解时,传感器得到氧气浓度随温度的变化示意图(图2)及不同配比时氧气浓度随温度的变化示意图如图3。

(1)分析图2,氯酸钾熔点______ (填“高于”、“等于”或“低于”)其分解温度。

(2)在老师的指导下,该小组同学继续进行深入探究。以氧气的体积分数为纵坐标,温度为横坐标,得到图3所示曲线(图中的“1:2”、“1:1”、“2:1”、“3:1”、“4:1”、“5:1”指氯酸钾和二氧化锰的质量比)。根据图3,在上述氯酸钾和二氧化锰的质量比中,两者质量比为______ ,氯酸钾分解温度最低。氯酸钾分解温度随物质配比变化的规律是______ 。

(3)为证实二氧化锰的催化作用,小组同学利用图4装置进行实验,步骤如下:

步骤Ⅰ:______ ;

步骤Ⅱ:按照图4装入药品;

步骤Ⅲ:加热右侧支管,用带火星的木条在导管口

检验生成的气体;

步骤Ⅳ:冷却后,将装置倾斜,使左侧支管中的药品进入右侧支管,

再加热右侧支管,用带火星的木条在导管口检验生成的气体。

【实验现象】步骤Ⅲ和步骤Ⅳ中,一段时间后都能观察到带火星的木条复燃,但木条复燃更快的是______ (选填“步骤Ⅲ”或“步骤Ⅳ”)。

【交流反思】要想确认分解氯酸钾制取氧气的反应中二氧化锰是催化剂,还需通过实验证明二氧化锰的______ 和______ 在反应前后都没有发生变化。

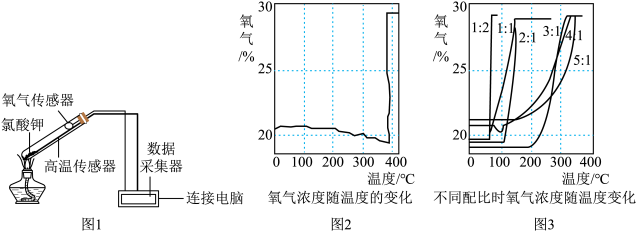

【实验二】该兴趣小组还利用压强传感器,对二氧化锰、氧化铜、氧化铁、氧化铬四种金属氧化物中哪一种更适宜作过氧化氢制取氧气的催化剂,做了如下数字化实验探究。

实验方案如下:

Ⅰ、用二氧化锰、氧化铜、氧化铁、氧化铬四种催化剂分别与海藻酸钠溶液混合,滴入氯化钙溶液制成含等质量催化剂、大小相同的海藻酸钠微球备用。

Ⅱ、取30粒含有二氧化锰海藻酸钠微球,采用图3装置进行实验。改用其他三种微球,分别重复上述实验,得到锥形瓶内压强随时间变化的曲线图如图5。

(4)每次实验时,海藻酸钠微球数应相同的原因是控制______ 相同。

(5)从实验曲线看,催化效果较好、反应温和的催化剂是______ 。

【实验一】某兴趣小组的同学利用图1所示装置对氯酸钾制氧气进行了深入的探究学习。

查阅资料:①氯酸钾的熔点约为356℃,二氧化锰的分解温度约为535℃。用酒精灯给物质加热,受热物质的温度一般约为400℃左右;②氯酸钾分解时,传感器得到氧气浓度随温度的变化示意图(图2)及不同配比时氧气浓度随温度的变化示意图如图3。

(1)分析图2,氯酸钾熔点

(2)在老师的指导下,该小组同学继续进行深入探究。以氧气的体积分数为纵坐标,温度为横坐标,得到图3所示曲线(图中的“1:2”、“1:1”、“2:1”、“3:1”、“4:1”、“5:1”指氯酸钾和二氧化锰的质量比)。根据图3,在上述氯酸钾和二氧化锰的质量比中,两者质量比为

(3)为证实二氧化锰的催化作用,小组同学利用图4装置进行实验,步骤如下:

步骤Ⅰ:

步骤Ⅱ:按照图4装入药品;

步骤Ⅲ:加热右侧支管,用带火星的木条在导管口

检验生成的气体;

步骤Ⅳ:冷却后,将装置倾斜,使左侧支管中的药品进入右侧支管,

再加热右侧支管,用带火星的木条在导管口检验生成的气体。

【实验现象】步骤Ⅲ和步骤Ⅳ中,一段时间后都能观察到带火星的木条复燃,但木条复燃更快的是

【交流反思】要想确认分解氯酸钾制取氧气的反应中二氧化锰是催化剂,还需通过实验证明二氧化锰的

【实验二】该兴趣小组还利用压强传感器,对二氧化锰、氧化铜、氧化铁、氧化铬四种金属氧化物中哪一种更适宜作过氧化氢制取氧气的催化剂,做了如下数字化实验探究。

实验方案如下:

Ⅰ、用二氧化锰、氧化铜、氧化铁、氧化铬四种催化剂分别与海藻酸钠溶液混合,滴入氯化钙溶液制成含等质量催化剂、大小相同的海藻酸钠微球备用。

Ⅱ、取30粒含有二氧化锰海藻酸钠微球,采用图3装置进行实验。改用其他三种微球,分别重复上述实验,得到锥形瓶内压强随时间变化的曲线图如图5。

(4)每次实验时,海藻酸钠微球数应相同的原因是控制

(5)从实验曲线看,催化效果较好、反应温和的催化剂是

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

名校

解题方法

【推荐3】下列是实验室制取氧气有关问题的探究,请按要求完成填空:

【探究一】小亮发现:收集的氧气占集气瓶容积的60%(空气占40%)时,能使带火星的木条复燃,那么,使带火星的木条复燃的氧气浓度的最低值是多少呢?小亮对此展开探究:

第一组实验:取5只集气瓶,编号为①、②、③、④、⑤,分别装入其总容积10%、20%、30%、40%、50%的水。用排水法收集氧气,恰好把5只集气瓶中的水排去。将带火星的木条依次插入①—⑤号瓶中,记录实验现象。

小亮在前一组实验的基础上又做了第二组和第三组实验,三组实验的数据和现象见下表。

根据实验回答下列问题:

(1)由上述实验推测,用带火星的木条验满氧气的方法是否可靠_______ (填“是”或“否”)。

(2)由实验可知,收集的氧气占容积的体积分数最低为_______ %时,可使带火星的木条复燃,这时集气瓶中氧气的体积分数=_______ %(结果保留整数)。(提示:瓶中氧气的体积分数=收集的氧气容积的体积分数+瓶中空气占容积的体积分数×21%)

【探究二】化学兴趣小组在老师指导下,进行了“影响双氧水分解因素”的实验。以下是探究影响化学反应快慢因素的相关数据(常温通常指20℃:“浓度”指溶质的质量分数)

(1)由上述实验可知,实验室用过氧化氢制取氧气的最合适的条件是:温度为_______ ℃,过氧化氢的浓度为_______ ,二氧化锰_______ (填“有”或“无”)。

(2)实验中除了量筒外,还需要用到的测量仪器有:_______ 。

【探究三】二氧化锰可作过氧化氢分解的催化剂,兴趣小组的同学想探究过氧化氢分解有没有其他催化剂。

【提出问题】氧化铁能否作过氧化氢溶液分解的催化剂?如果能,其催化效果如何?

【实验探究】

【实验结论】

实验Ⅰ证明氧化铁可以加速双氧水的分解,实验Ⅱ证明氧化铁的_______ 在反应前后没有发生变化,实验Ⅲ中如果a=_______ g,则证明氧化铁的_______ 在反应前后没有发生变化,由上述实验证明氧化铁可以作过氧化氢分解的催化剂。

【实验评价】

实验设计Ⅳ的目的是_______ ,其中b=_______ g。若实验Ⅳ观察到D试管中产生气泡的速率更快,由此你可以得到的结论是_______ 。

【探究一】小亮发现:收集的氧气占集气瓶容积的60%(空气占40%)时,能使带火星的木条复燃,那么,使带火星的木条复燃的氧气浓度的最低值是多少呢?小亮对此展开探究:

第一组实验:取5只集气瓶,编号为①、②、③、④、⑤,分别装入其总容积10%、20%、30%、40%、50%的水。用排水法收集氧气,恰好把5只集气瓶中的水排去。将带火星的木条依次插入①—⑤号瓶中,记录实验现象。

小亮在前一组实验的基础上又做了第二组和第三组实验,三组实验的数据和现象见下表。

| 第一组 | 第二组 | 第三组 | |||||||||||

| 集气瓶编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ||

| 收集的O2占容积的体积分数(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 34 | ||

| 带火星木条的状况 | 微亮 | 亮 | 很亮 | 复燃 | 复燃 | 很亮 | 很亮 | 复燃 | 复燃 | 复燃 | 很亮 | ||

根据实验回答下列问题:

(1)由上述实验推测,用带火星的木条验满氧气的方法是否可靠

(2)由实验可知,收集的氧气占容积的体积分数最低为

【探究二】化学兴趣小组在老师指导下,进行了“影响双氧水分解因素”的实验。以下是探究影响化学反应快慢因素的相关数据(常温通常指20℃:“浓度”指溶质的质量分数)

| 实验序号 | 过氧化氢溶液浓度% | 过氧化氢溶液质量/g | 温度/℃ | 二氧化锰用量/g | 氧气体积/mL | 反应所需时间/s |

| ① | 5 | 12 | 20 | 0.2 | 125 | 11 |

| ② | 30 | 12 | 20 | 0.2 | 125 | 2 |

| ③ | 30 | 12 | 40 | / | 125 | 148 |

| ④ | 30 | 12 | 90 | / | 125 | 82 |

(1)由上述实验可知,实验室用过氧化氢制取氧气的最合适的条件是:温度为

(2)实验中除了量筒外,还需要用到的测量仪器有:

【探究三】二氧化锰可作过氧化氢分解的催化剂,兴趣小组的同学想探究过氧化氢分解有没有其他催化剂。

【提出问题】氧化铁能否作过氧化氢溶液分解的催化剂?如果能,其催化效果如何?

【实验探究】

| 实验步骤 | 实验现象 |

| Ⅰ.分别量取5mL5%过氧化氢溶液放入A、B两支试管中,向A试管中加入1g氧化铁粉末,并分别在A、B两支试管中插入带火星的木条,观察现象 | A试管中产生气泡,带火星的木条复燃,B试管中无明显现象 |

| Ⅱ.待A试管中没有现象发生时,重新加入过氧化氢溶液,并把带火星的木条伸入试管,如此反复多次试验,观察现象 | 试管中均产生气泡,带火星的木条均复燃 |

| Ⅲ.将实验Ⅱ中的剩余物小心过滤,并将所得滤渣进行洗涤、干燥、称量,所得固体质量为ag | |

| Ⅳ.分别量取5mL5%过氧化氢溶液放入C、D两支试管中,向C试管中加入1g氧化铁粉末,向D试管中加入bg二氧化锰粉末,观察现象 |

【实验结论】

实验Ⅰ证明氧化铁可以加速双氧水的分解,实验Ⅱ证明氧化铁的

【实验评价】

实验设计Ⅳ的目的是

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

【推荐1】实验室有一瓶标签受到腐蚀(如图所示)的无色溶液,老师叫各小组展开探究。

[提出问题] 这瓶无色溶液究竟是什么物质的溶液?

[猜想与假设] 经了解得知,这瓶无色溶液原是放在存放盐溶液的柜子里。由此猜测:可能是碳酸钠、碳酸氢钠、氯化钠、硫酸钠、硝酸钠中某一种的溶液。

[理论分析] 为了确定该溶液,他们首先进行了分析:

(1)甲同学根据标签上的组成元素认为一定不可能是______ 溶液。

(2)乙同学提出,也不可能是碳酸氢钠、硝酸钠的溶液,他的依据是______ 。

[设计实验] 为了确定该溶液究竟是剩余两种盐中哪一种的溶液,他们设计了如下实验。

[实验结论] (3)该瓶无色溶液的溶质是______ ,生成白色沉淀的化学方程式为______ 。

[实验反思] (4)丙同学认为原设计的实验还可简化,同样达到鉴别的目的。丙同学设计的实验如下(将实验操作及实验现象填入相应的空格中)

[提出问题] 这瓶无色溶液究竟是什么物质的溶液?

[猜想与假设] 经了解得知,这瓶无色溶液原是放在存放盐溶液的柜子里。由此猜测:可能是碳酸钠、碳酸氢钠、氯化钠、硫酸钠、硝酸钠中某一种的溶液。

[理论分析] 为了确定该溶液,他们首先进行了分析:

(1)甲同学根据标签上的组成元素认为一定不可能是

(2)乙同学提出,也不可能是碳酸氢钠、硝酸钠的溶液,他的依据是

[设计实验] 为了确定该溶液究竟是剩余两种盐中哪一种的溶液,他们设计了如下实验。

实 验 操 作 | 实 验 现 象 |

①取少量该无色溶液于试管中,慢慢滴加BaCl2溶液 | ① |

②静置后,倾去上层清液,向沉淀中滴加 | ②产生大量气泡,沉淀消失 |

[实验反思] (4)丙同学认为原设计的实验还可简化,同样达到鉴别的目的。丙同学设计的实验如下(将实验操作及实验现象填入相应的空格中)

实 验 操 作 | 实 验 现 象 |

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

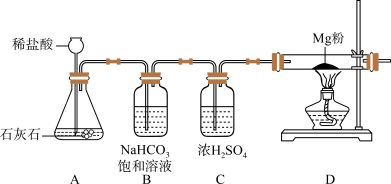

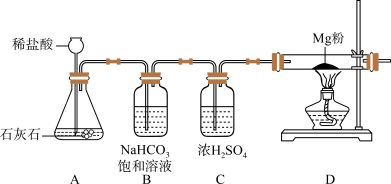

【推荐2】某兴趣小组设计了一套制取纯净、干燥CO2气体,并探究金属Mg的相关化学性质的实验,请回答相关问题。

(1)利用下列如图装置和相关药品进行实验。

①检查装置A气密性的操作是:将装置中导气管上的胶皮管用弹簧夹夹住,向长颈漏斗中注水至形成一段液柱,一段时间后_______ ,即可证明装置不漏气,装置A中发生反应的化学方程式为_______ ,若想检验A中生成的气体,反应的方程式为_______ 。

②实验时应先_______ ,一段时间后再_______ (填字母代号)。

a.点燃D处酒精灯 b.打开A装置中的弹簧夹,从长颈漏斗处加入稀盐酸

(2)探究Mg与CO2反应的产物

实验时,观察到D处Mg粉燃烧,有黑白两种固体产生。查阅资料黑色固体为碳单质,白色固体是含镁物质。白色固体是什么物质呢?

【猜想假设】

猜想1:白色固体是MgO

猜想2:白色固体是MgCO3

猜想3:白色固体是_______ 。

【查阅资料】MgO与稀盐酸反应无气泡产生,MgCO3与稀盐酸反应有气泡产生。

【实验探究】取D中固体适量于试管,加入足量的_______ ,观察到有黑色固体不溶物,白色固体消失,_______ 的现象,则猜想1成立。

【交流反思】Mg与CO2的化学方程式为_______ 。

(3)探究Mg与H2O反应

金属镁可与热水发生置换反应生成氢氧化镁和密度最小的气体,金属镁与热水反应的化学方程式为_______ 。某同学将镁条放在水中煮沸,趁热取出部分溶液,滴加酚酞溶液,变为红色(溶于热水的氢氧化镁能使酚酞溶液变红)放置在空气中一段时间后,发现溶液的红色褪去了,可能是氢氧化镁与空气中的CO2气体反应,或氢氧化镁的溶解度随着温度的降低而_______ (填“增大”或“减小”)。

(1)利用下列如图装置和相关药品进行实验。

①检查装置A气密性的操作是:将装置中导气管上的胶皮管用弹簧夹夹住,向长颈漏斗中注水至形成一段液柱,一段时间后

②实验时应先

a.点燃D处酒精灯 b.打开A装置中的弹簧夹,从长颈漏斗处加入稀盐酸

(2)探究Mg与CO2反应的产物

实验时,观察到D处Mg粉燃烧,有黑白两种固体产生。查阅资料黑色固体为碳单质,白色固体是含镁物质。白色固体是什么物质呢?

【猜想假设】

猜想1:白色固体是MgO

猜想2:白色固体是MgCO3

猜想3:白色固体是

【查阅资料】MgO与稀盐酸反应无气泡产生,MgCO3与稀盐酸反应有气泡产生。

【实验探究】取D中固体适量于试管,加入足量的

【交流反思】Mg与CO2的化学方程式为

(3)探究Mg与H2O反应

金属镁可与热水发生置换反应生成氢氧化镁和密度最小的气体,金属镁与热水反应的化学方程式为

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

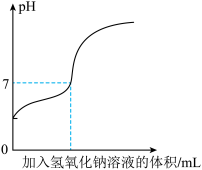

【推荐3】牙膏是人们的生活必需品,某化学兴趣小组围绕牙膏展开探究。

活动一:认识口腔环境

正常唾液的pH为6.6~7.1,若pH<5.5时会造成牙齿脱矿,使牙釉质疏松软化、耐磨性降低。

(1)小王取餐后唾液样品,用pH计测得其pH为5.3,小王的餐后唾液______ (填“会”或“不会”)造成牙齿脱矿。

(2)人体中含量最高的金属元素是______ (填元素名称),它主要存在于骨骼和牙齿中,能修复牙齿表面的细微空洞,促进牙齿矿化。

(3)口腔中的食物残渣经微生物发酵会产生乳酸(C3H6O3)。常温下,乳酸是一种无色液体,易溶于水,在水中能解离出氢离子(H+)和乳酸根离子( )。

)。______ 。

②向一定量乳酸溶液中不断滴加氢氧化钠溶液,测得溶液pH变化如图所示。请从微观角度用文字描述该反应的实质:______ 。

活动二:探究牙膏组成

某含氟牙膏的部分信息如图1,所示。______ 。

(5)小张设计方案测定该牙膏中碳酸钙的质量分数(装置见图2,装置内空气中的CO2忽略不计,A、C、D中药品均过量)。

【实验步骤】

a.按如图2连接好装置后,小王发现装置______ (填字母)处有明显错误;

b.重新连接好装置并检查装置的气密性;

c.在B中加入ag牙膏样品;

d.关闭K1,打开K2,向牙膏样品中滴入盐酸,至B中无气泡产生时,关闭K2;

e.打开K1,缓缓通入空气,至C中不再产生沉淀为止;

f.将C中的固液混合物过滤、洗涤、干燥,称得固体质量为bg。

【交流与讨论】

(6)①小张测得样品中碳酸钙的质量分数为______ (用a、b表示)。

②若缺少步骤e,会导致结果______ (填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

③步骤f中判断固体已洗涤干净的方法及现象是:取最后一次洗涤液于试管中,向其中滴加适量______ ,观察到______ ,说明固体已洗净。

【反思与拓展】

④小王提出“盐酸具有挥发性,会导致生成的CO2中混有HCl,使碳酸钙质量分数测定结果不准确,应在装置B和C之间接一个装有足量饱和NaHCO3溶液的洗气瓶。”请你评价小王的方案是否正确并说明理由______ 。

⑤受条件所限,本实验仅对牙膏中的摩擦剂进行了探究,牙膏中的其它成分也可能干扰碳酸钙的测定,期待同学们继续思考和研究。

活动一:认识口腔环境

正常唾液的pH为6.6~7.1,若pH<5.5时会造成牙齿脱矿,使牙釉质疏松软化、耐磨性降低。

(1)小王取餐后唾液样品,用pH计测得其pH为5.3,小王的餐后唾液

(2)人体中含量最高的金属元素是

(3)口腔中的食物残渣经微生物发酵会产生乳酸(C3H6O3)。常温下,乳酸是一种无色液体,易溶于水,在水中能解离出氢离子(H+)和乳酸根离子(

)。

)。

②向一定量乳酸溶液中不断滴加氢氧化钠溶液,测得溶液pH变化如图所示。请从微观角度用文字描述该反应的实质:

活动二:探究牙膏组成

某含氟牙膏的部分信息如图1,所示。

(5)小张设计方案测定该牙膏中碳酸钙的质量分数(装置见图2,装置内空气中的CO2忽略不计,A、C、D中药品均过量)。

【实验步骤】

a.按如图2连接好装置后,小王发现装置

b.重新连接好装置并检查装置的气密性;

c.在B中加入ag牙膏样品;

d.关闭K1,打开K2,向牙膏样品中滴入盐酸,至B中无气泡产生时,关闭K2;

e.打开K1,缓缓通入空气,至C中不再产生沉淀为止;

f.将C中的固液混合物过滤、洗涤、干燥,称得固体质量为bg。

【交流与讨论】

(6)①小张测得样品中碳酸钙的质量分数为

②若缺少步骤e,会导致结果

③步骤f中判断固体已洗涤干净的方法及现象是:取最后一次洗涤液于试管中,向其中滴加适量

【反思与拓展】

④小王提出“盐酸具有挥发性,会导致生成的CO2中混有HCl,使碳酸钙质量分数测定结果不准确,应在装置B和C之间接一个装有足量饱和NaHCO3溶液的洗气瓶。”请你评价小王的方案是否正确并说明理由

⑤受条件所限,本实验仅对牙膏中的摩擦剂进行了探究,牙膏中的其它成分也可能干扰碳酸钙的测定,期待同学们继续思考和研究。

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

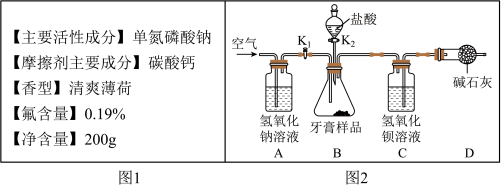

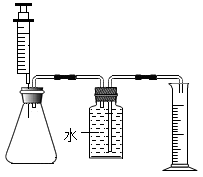

【推荐1】学习了二氧化锰对过氧化氢溶液分解有催化作用的知识后,同学们对催化剂产生了兴趣,他们开展了以下探究。

【查阅资料】

(1)压强传感器可以测量密闭体系内气体压强的变化。

(2)过氧化氢分解为放热反应

(3)除了二氧化锰、硫酸铜以外,动、植物细胞中含有的过氧化氢酶也可以作过氧化氢分解的催化剂。但温度过高,过氧化氢酶的催化活性会降低。

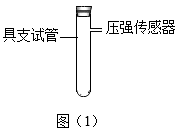

实验探究一:比较植物种类对过氧化氢溶液分解的影响

【实验操作】

(1)在27.8℃,100.7kPa时,将具支试管的支管通过胶皮管与压强

传感器连接(如图1所示),取2.0g植物碎末放入具支试管中。

(2)用量筒量取2mL3%过氧化氢溶液,倒入具支试管中并立即塞上橡胶塞,同时启动数据采集程序采集数据。

(3)更换相同质量,不同种类的植物碎末,重复实验(1)和(2)。

(4)不加入植物碎末,重复实验(1)和(2),做空白实验;目的是_______________ 。

(5)将采集到的数据用电脑进行处理,得到反应前后压强随时间变化曲线如图2。

【实验结论1】由图2可知,催化效果最好的是____________________________ 。

【交流反思】上海青叶作催化剂时,200s前曲线迅速升高的原因是_______________________ ;200s后曲线略有下降的原因是_____________________________________________________ 。

除此之外,你还可以从图2中得出的结论是:_____________________________________ 。

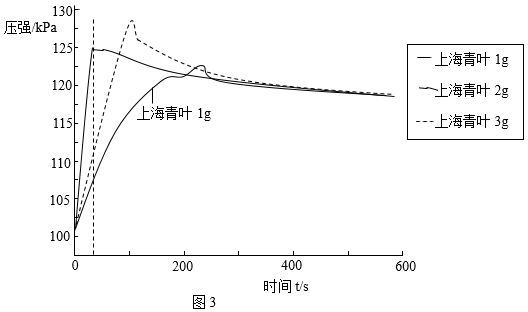

实验探究二:比较催化剂用量对过氧化氢溶液分解的影响

【进行实验】在30.2℃,压强100.5kPa时,选择上海青叶碎末用量分别为1g、2g、3g,均与2mL3%过氧化氢溶液反应,获得数据如图3所示。

【实验结论2】由图3可知,在t1秒内,上海青叶用量为_______________ 时,过氧化氢溶液分解速率最快;图中三条曲线最终将重合在一起,其理由是_________________________________ 。

【拓展延伸】写出在过氧化氢酶作催化剂时,过氧化氢溶液分解的符号表达式____________ 。依题目中信息推测:过氧化氢酶质量过大,可能导致实验过程中突然变慢,理由是 _____________ 。

【查阅资料】

(1)压强传感器可以测量密闭体系内气体压强的变化。

(2)过氧化氢分解为放热反应

(3)除了二氧化锰、硫酸铜以外,动、植物细胞中含有的过氧化氢酶也可以作过氧化氢分解的催化剂。但温度过高,过氧化氢酶的催化活性会降低。

实验探究一:比较植物种类对过氧化氢溶液分解的影响

【实验操作】

(1)在27.8℃,100.7kPa时,将具支试管的支管通过胶皮管与压强

传感器连接(如图1所示),取2.0g植物碎末放入具支试管中。

(2)用量筒量取2mL3%过氧化氢溶液,倒入具支试管中并立即塞上橡胶塞,同时启动数据采集程序采集数据。

(3)更换相同质量,不同种类的植物碎末,重复实验(1)和(2)。

(4)不加入植物碎末,重复实验(1)和(2),做空白实验;目的是

(5)将采集到的数据用电脑进行处理,得到反应前后压强随时间变化曲线如图2。

【实验结论1】由图2可知,催化效果最好的是

【交流反思】上海青叶作催化剂时,200s前曲线迅速升高的原因是

除此之外,你还可以从图2中得出的结论是:

实验探究二:比较催化剂用量对过氧化氢溶液分解的影响

【进行实验】在30.2℃,压强100.5kPa时,选择上海青叶碎末用量分别为1g、2g、3g,均与2mL3%过氧化氢溶液反应,获得数据如图3所示。

【实验结论2】由图3可知,在t1秒内,上海青叶用量为

【拓展延伸】写出在过氧化氢酶作催化剂时,过氧化氢溶液分解的符号表达式

您最近一年使用:0次

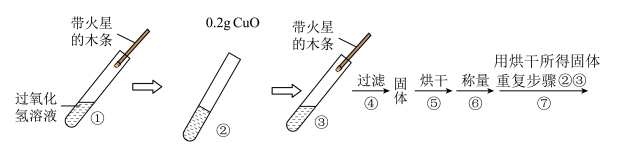

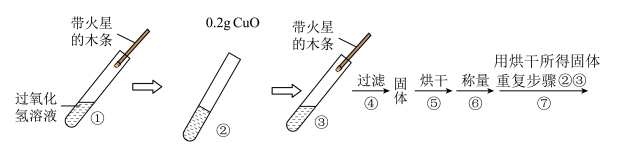

【推荐2】催化剂的相关研究是一项重要的课题,某小组以“探究催化剂的奥秘”为题展开了项目式学习。【任务一】认识催化剂

(1)催化剂在化工生产中起着重要作用,其________ 在化学反应前后都不变。

【任务二】探究催化剂

(2)小组同学查阅资料发现氧化铜(CuO)也可作为过氧化氢分解的催化剂,于是设计了上图实验进行验证,请填写下表:

(3)步骤________ 对比可以证明氧化铜能够加快过氧化氢的分解速率。

(4)步骤⑦的目的是________ 。

【任务三】探究不同催化剂的催化效果

小组同学以生成100mL氧气为标准,设计了下列实验。

(5)表中的待测数据是________ ;若 ,可得到的结论是

,可得到的结论是________ 的催化效果较好。

(6)已知上述制得的氧气的密度为 ,空气的密度为

,空气的密度为 ,一般情况下,正常成年人每分钟吸入8L氧气。(按氧气体积占空气总体积的

,一般情况下,正常成年人每分钟吸入8L氧气。(按氧气体积占空气总体积的 进行计算)。

进行计算)。

请计算:

①正常成年人每分钟需要吸入空气________ 升。

②在标准状况下,8L氧气的质量是________ 克,所需要空气的质量为________ 克。

(1)催化剂在化工生产中起着重要作用,其

【任务二】探究催化剂

(2)小组同学查阅资料发现氧化铜(CuO)也可作为过氧化氢分解的催化剂,于是设计了上图实验进行验证,请填写下表:

| 步骤①现象 | 步骤③现象 | 步骤⑥结果 | 实验结论 |

| 无明显现象 | 试管中有气泡产生,带火星的木条 | 氧化铜的质量为 | 氧化铜是过氧化氢分解的催化剂 |

(3)步骤

(4)步骤⑦的目的是

【任务三】探究不同催化剂的催化效果

小组同学以生成100mL氧气为标准,设计了下列实验。

| 序号 | 5% 溶液的体积 溶液的体积 | 催化剂 | 待测数据 |

| ① | 200ml | 2g氧化铜 | a |

| ② | 200mL | 2g二氧化锰 | b |

(5)表中的待测数据是

,可得到的结论是

,可得到的结论是(6)已知上述制得的氧气的密度为

,空气的密度为

,空气的密度为 ,一般情况下,正常成年人每分钟吸入8L氧气。(按氧气体积占空气总体积的

,一般情况下,正常成年人每分钟吸入8L氧气。(按氧气体积占空气总体积的 进行计算)。

进行计算)。请计算:

①正常成年人每分钟需要吸入空气

②在标准状况下,8L氧气的质量是

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

名校

解题方法

【推荐3】84消毒液、H2O2溶液都是常用消毒剂,兴趣小组对两种消剂进行了如下探究活动。

【查阅资料】84消毒液的有效成分是次氯酸钠(化学式为NaClO)。

【实验1】取少量84消毒液于试管中,滴加H2O2溶液,发现有大量气泡产生;然后______ (填写实验操作和现象),证明产生的气体是氧气。

【提出问题】在上述反应中,NaClO的作用是什么?

【作出猜想】猜想一:作反应物, NaClO与H2O2溶液发生化学反应;

猜想二:作催化剂,类似分解H2O2溶液制氧气时MnO2的作用。

【实验2】

①按如图所示组装实验装置,并检查装置的气密性。

②向锥形瓶中加入30mL84清毒液,注射器中吸入25mLH2O2溶液。

③将注射器中的H2O2溶液平均分5次推入锥形瓶中:每次推入H2O2溶液,待不再产生气泡后,记录收集气体的总体积(忽略其他因素对测量结果造成的影响)见下表。

(2)表中的数据x=______ 。

(3)分析表中数据得出“猜想一正确”,其依据是______ 。

(4)【分析讨论】 NaClO与H2O2溶液反应除生成氧气外,还生成氯化钠和水,该反应的化学方程式为______ 。

(5)【拓展反思】生活中常用消毒剂除84消毒液、H2O2溶液外,还有75%酒精、过氧乙酸等。在使用各种消毒剂时,要考虑它们的性质。切记:科学使用,注意安全!生活中下列使用消毒剂的做法正确的是______ 。

A.不同的消毒剂可随意混合使用

B.使用84消毒液的浓度越高越好

C.使用75%酒精消毒应远离明火,防止火灾

D.84消毒液、75%酒精等消毒剂均应密封保存

【查阅资料】84消毒液的有效成分是次氯酸钠(化学式为NaClO)。

【实验1】取少量84消毒液于试管中,滴加H2O2溶液,发现有大量气泡产生;然后

【提出问题】在上述反应中,NaClO的作用是什么?

【作出猜想】猜想一:作反应物, NaClO与H2O2溶液发生化学反应;

猜想二:作催化剂,类似分解H2O2溶液制氧气时MnO2的作用。

【实验2】

①按如图所示组装实验装置,并检查装置的气密性。

②向锥形瓶中加入30mL84清毒液,注射器中吸入25mLH2O2溶液。

③将注射器中的H2O2溶液平均分5次推入锥形瓶中:每次推入H2O2溶液,待不再产生气泡后,记录收集气体的总体积(忽略其他因素对测量结果造成的影响)见下表。

| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |

| 收集气体的总体积/mL | 140 | 280 | 365 | x | 375 |

(2)表中的数据x=

(3)分析表中数据得出“猜想一正确”,其依据是

(4)【分析讨论】 NaClO与H2O2溶液反应除生成氧气外,还生成氯化钠和水,该反应的化学方程式为

(5)【拓展反思】生活中常用消毒剂除84消毒液、H2O2溶液外,还有75%酒精、过氧乙酸等。在使用各种消毒剂时,要考虑它们的性质。切记:科学使用,注意安全!生活中下列使用消毒剂的做法正确的是

A.不同的消毒剂可随意混合使用

B.使用84消毒液的浓度越高越好

C.使用75%酒精消毒应远离明火,防止火灾

D.84消毒液、75%酒精等消毒剂均应密封保存

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

【推荐1】某实验小组为了探究影响过氧化氢分解快慢的因素,进行了下列实验:

(1)欲探究温度在实验中是否有影响,应该比较_____ (填实验序号):从实验收集的是数据看,a>b,即实验②收集等量氧气所需时间比实验①少,由此可得出的结论是_____ 。

(2)请写出过氧化氢分解的化学方程式:_____ 。

(3)除测定收集相同体积的氧气所需的时间外,还可通过测定_____ 的方法比较过氧化氢分解的快慢。

(4)若其他条件相同,则催化剂的种类可能会影响到催化效果请设计实验方案进行验证:_____ 。

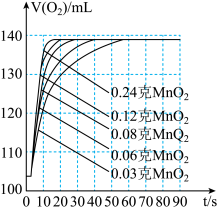

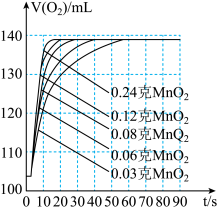

(5)该小组同学还使用了压强传感器测不同质量的二氧化锰对过氧化氢分解反应的影响,他在8mL 3%的过氧化氢溶液中分别加0.03g、0.06g、0.08g、0.12g、0.24g的二氧化锰,压强的变化曲线如图所示(说明,曲线的斜率表征催化剂反应的速率)。

请相据图示写出两条规律性的结论:

(1)_____ ,(2)_____ 。

| 实验 序号 | 过氧化氢溶液浓度 | 过氧化氢溶液的体积/mL | 温度/℃ | 二氧化锰的用量/g | 收集氧气的体积/mL | 收集氧气所需的时间/s |

| 1 | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | a |

| 2 | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | b |

| 3 | 30 | 5 | 35 | 0.1 | 4 | c |

| 4 | 30 | 5 | 55 | 0.1 | 4 | d |

(2)请写出过氧化氢分解的化学方程式:

(3)除测定收集相同体积的氧气所需的时间外,还可通过测定

(4)若其他条件相同,则催化剂的种类可能会影响到催化效果请设计实验方案进行验证:

(5)该小组同学还使用了压强传感器测不同质量的二氧化锰对过氧化氢分解反应的影响,他在8mL 3%的过氧化氢溶液中分别加0.03g、0.06g、0.08g、0.12g、0.24g的二氧化锰,压强的变化曲线如图所示(说明,曲线的斜率表征催化剂反应的速率)。

请相据图示写出两条规律性的结论:

(1)

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

解题方法

【推荐2】明矾[化学式为KAl(SO4)2·12H2O]是一种常用的净水剂。小华同学为了探究明矾的净水原理,进行了如下实验探究:

【提出问题】明矾为什么能够净水?

【查阅资料】材料一:净水原理是,净水剂具有较大表面积或者净水剂粒子与水反应生成表面积较大的物质,把水中的细小漂浮颗粒吸附到表面,使其密度加大并下沉。

材料二:明矾[KAl(SO4)2·12H2O]在水溶液中可以解离出K+、Al3+、 。

。

【提出猜想】猜想1:K+能与水反应产生表面积较大的物质。

猜想2:Al3+能与水反应产生表面积较大的物质。

猜想3: 能与水反应产生表面积较大的物质。

能与水反应产生表面积较大的物质。

猜想4:K+、Al3+、 均能与水反应产生表面积较大的物质。

均能与水反应产生表面积较大的物质。

【完成实验】

【得出结论】实验____ 证明 无净水作用,实验

无净水作用,实验_______ 证明K+无净水作用;猜想____ 成立。

【交流反思】(1)小芳同学认为实验①和④是多余的,你________ (填“支持”或“不支持”)她的观点,理由是________ 。

(2)_______ (填“能”或“不能”)把实验③省去。

(3)小莉同学联想到自来水的生产过程中会用到活性炭去除水中异味,他认为活性炭的作用原理与明矾相同,你同意她的观点吗?_______ (填“同意”或“不同意”),理由是_______

【提出问题】明矾为什么能够净水?

【查阅资料】材料一:净水原理是,净水剂具有较大表面积或者净水剂粒子与水反应生成表面积较大的物质,把水中的细小漂浮颗粒吸附到表面,使其密度加大并下沉。

材料二:明矾[KAl(SO4)2·12H2O]在水溶液中可以解离出K+、Al3+、

。

。【提出猜想】猜想1:K+能与水反应产生表面积较大的物质。

猜想2:Al3+能与水反应产生表面积较大的物质。

猜想3:

能与水反应产生表面积较大的物质。

能与水反应产生表面积较大的物质。猜想4:K+、Al3+、

均能与水反应产生表面积较大的物质。

均能与水反应产生表面积较大的物质。【完成实验】

| 实验序号 | 水样(稍浑浊)体积(mL) | 实验操作 | 观测时间 | 实验现象 |

| ① | 20 | 向水样中加入KCl溶液 | 5分钟 | 仍浑浊 |

| ② | 20 | 向水样中加入Na2SO4溶液 | 5分钟 | 仍浑浊 |

| ③ | 20 | 向水样中加入Al2(SO4)3溶液 | 5分钟 | 变澄清 |

| ④ | 20 | 向水样中加入AlCl3溶液 | 5分钟 | 变澄清 |

无净水作用,实验

无净水作用,实验【交流反思】(1)小芳同学认为实验①和④是多余的,你

(2)

(3)小莉同学联想到自来水的生产过程中会用到活性炭去除水中异味,他认为活性炭的作用原理与明矾相同,你同意她的观点吗?

您最近一年使用:0次

科学探究题

|

较难

(0.4)

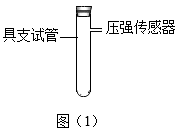

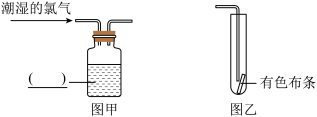

【推荐3】氯气(Cl2)是一种黄绿色气体,它可溶于水,得到黄绿色的氯水。它易与氢氧化钠反应,不与硫酸反应。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显_____ 性,从而知道氯气溶于水的过程中发生了化学变化。假设2成立。

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A盐酸有漂白性

B氯气有漂白性

C次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据_____ 。

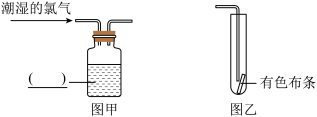

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的_____ 处写出试剂名称。最后,将经过除杂后得到的干燥氯气通入装有有色布条的试管中(如图乙),布条颜色不变。得出结论:氯气不具有漂白性。

(3)次氯酸除有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置,收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃,说明分解产物中含有_____ 。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A盐酸有漂白性

B氯气有漂白性

C次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的

(3)次氯酸除有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置,收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃,说明分解产物中含有

您最近一年使用:0次