材料一 实际上它们只代表了非常肤浅的现代化尝试,其活动范围局限于火器、船舰、机器和轻工业,而没有开展任何仿效西方制度和文化的尝试。自强的努力仅仅触及了现代化的表皮,而没有获得工业化的突破。其带头人竭力地巩固而非取代现存的秩序,而且全然没有经济发展、工业革命和现代变革的概念。

材料二 《马关条约》签订的消息传来,举国哗然。战争的失败和民族的危亡激发了人们的民族意识,在最初的失望和震怒之后,“救亡图存”成为当时最高亢的呼声。康有为、梁启超等掀起了变法维新运动。

材料三 甲午战争后,国人积极寻求救亡图存之路,一时间,“知与不知,莫不争言变法”。维新派则看得更远,走得更快。他们力图推动统治者进行全面的制度变革。

材料四 尽管维新运动没能达到它的政治目标,但它所引起的思想变化却对中国的社会和文化有着长期的和全国规模的影响。

(1)材料一反映的是哪一历史事件?举出一个领导该运动的代表人物。

(2)依据材料二,分析变法维新运动兴起的主要原因。拉开变法维新运动序幕的是哪一事件?

(3)根据材料三,维新派比洋务派“看得更远,走得更快”的主要表现是什么?

(4)根据材料四及所学知识,概括维新变法的历史作用。

相似题推荐

材料一:我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表。

——李鸿章

材料二:试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制梃以挞坚甲利兵乎?

——“明定国是”诏书

材料三:颠覆满清专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务。

——孙中山就职誓词

材料四:1915年,陈独秀在其主编的《新青年》(原名《青年杂志》)刊载文章,提倡民主与科学(旧称“德先生”与“赛先生”)。这次运动沉重打击了统治中国2000多年的传统礼教,启发了人们的民主觉悟,推动了现代科学在中国的发展,为马克思主义在中国的传播和五四爱国运动的爆发奠定了思想基础。

(1)材料一是李鸿章对什么运动的反思?

(2)材料二是光绪皇帝颁布的诏书,为此开展了什么运动?

(3)材料三孙中山为“颠覆满清专制政府”领导开展了什么运动?

(4)材料四中的人物、杂志与中国近代哪一场运动有关?

(1)学习器物层次的是中国第一次近代化运动,学习制度层次的是政治近代化的开始,他们分别是什么历史事件?

材料:李鸿章说:“中国欲自强,则莫如学习西方利器,欲学外国利器,则莫如克制器之器,师其法而不必尽用其人。”

(2)材料中李鸿章的核心主张是什么?为实现“自强”,洋务派开展了轰轰烈烈的洋务运动,请举出两个具体事例。

(3)简要评价洋务运动。

材料:窃近者朝鲜之衅,日人内犯,致割地赔饷,此圣清二百余年未有之大辱,天下臣民所以发愤痛心者也。然辱国之事小,外国皆觊觎,则瓜分之患大……社稷之危未有若今日者。”

——康有为上光绪帝书

(4)康有为所说“窃近者朝鲜之衅,日人内犯,致割地赔饷”,指什么条约的签订?为避免“瓜分之患”摆脱“社稷之危”,在维新派推动下,实行了变法。揭开这变法序幕是什么?

(5)这次变法对中国近代社会产生了什么影响?

【推荐3】材料一:汉阳铁厂是近代中国第一次追求钢铁强国梦的典型代表,体现了当时洋务运动人士实业强国求富的理想追求和以开放心态进行的曲折探索。

(1)根据材料一与所学知识回答,“洋务运动人士”是哪个阶级利益的代表?洋务运动“强国梦”失败的根本原因是什么?

材料二:我们如望文生义,则“辛亥革命”只是从1911年10月10日武昌起义,到1912年元旦孙文就职“中华民国临时大总统”之间两个半月的事。这个狭义的用法曾为甚多中西专著所采纳,然为本篇所不取。盖“革命”究与突发的“政变”不同,它是长期酝酿的结果。只见其果,不明其因,是会引起误解的。至于广义的用法,似乎就应该包括辛亥革命的背景和它立竿见影的后果了。

——《从晚清到民国》

(2)根据材料二与所学知识回答,孙中山为领导民族民主革命做了哪些准备?广义的辛亥革命有哪些重要意义?

材料三:“如果把上海比喻成中国红色革命的起点,那么,武汉则是把中国红色政权引向胜利的转折点。”坐落在汉口鄱阳街的八七会议会址纪念馆用先进的现代科技和丰富的历史资料,向世人展现了共产党人在建立新中国的进程中所经历的惊心动魄的一幕。

——《武汉:历尽沧桑见证辉煌》武汉晚报

(3)根据材料三并结合所学知识回答,如何理解上海是“中国红色革命的起点”?武汉又是“把中国红色政权引向胜利的转折点”?

材料四:1956年6月毛泽东在《水调歌头·游泳》中题写的“一桥飞架南北,天堑变通途”,正是对武汉长江大桥沟通中国南北交通这一重要作用的真实写照。作为中国第一个五年计划主要成就,成为新中国国家建设的重要标志。

——《武汉长江大桥》(1957年)

(4)根据材料四并结合所学知识回答,武汉长江大桥的建成有什么重要意义?第一个五年计划交通方面的重大建设成就还有哪些?

材料一 “祖宗之法是用来治理祖宗的领土的。今天祖宗的领土都保不住了,祖宗那套法还有什么用呢?就拿总理衙门来说,祖宗的法里并没有,是最近这些年跟洋人打交道才设立的。时代变了,祖宗之法也非变不可。”

——康有为

材料二 驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权。

——《同盟会革命纲领》

回答问题

材料一、二分别出自何政治派别的观点?他们分别领导了什么运动?

材料一和材料二的救国方式有何不同?

他们各自的政治目标是什么?

材料一 美利坚民族意识诞生于争取平等的斗争。自从1760年以来,英国政府几乎每一个举措都在某种意义上使13个殖民地人民感到,他们在英帝国统治下没有平等的法律权利和政治地位……所以他们于1776年7月4日发表文件,宣告独立。

——摘编自【英】波尔《美国平等的历程》

材料二 革命及其后的战争加强了欧洲各地人民的民族认同感。建立在自由、平等、博爱基础上的共和国激发了民众的爱国主义情感,鼓舞人们振作起来抵抗外国军队对革命的破坏,保卫革命成果。

——摘编自【美】杰里·本特利《新全球史》

材料三 中华民族的觉醒由1300名举人在“公车上书”的呐喊声中宣告于世……在民族危机的刺激下,他们的共识更多地来自于对民族前途的思考,并且把抵御外侮与改革内政合为一体,就其反映的时代意义来说是前代人们所不可比拟的。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)材料一中的“文件”指什么?依据材料一指出“美利坚民族意识诞生”的原因。

(2)材料二中的“革命”指的是什么?依据材料概括该“革命”的影响。

(3)阅读材料三,列举一位“公车上书”的代表人物。依据材料概括上书的举人们超越了“前代人们”的原因。

(4)综合上述三则材料,概括步入近代之后世界上许多地区共同出现的一种现象。

【中体西用】

材料一 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,莫如学习外国利器。”

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

(1)材料一反映了李鸿章为达到“自强”的目的提出了什么主张?

【立宪之梦】

材料二 梁启超认为,“我支那四千年之大梦唤醒,始自甲午战败”。有人认为戊戌变法在政治上是具有君主立宪的目标和理想,在经济上,它要推动民族工商业的发展。

(2)由材料二可知,甲午战败极大地唤醒了中国人,梁启超等人拉开变法维新运动序幕的是哪一历史事件?

【共和之路】

材料三 中国同盟会纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。”

(3)依照中国同盟会纲领,资产阶级革命派建立了共和体制的“民国”但其胜利果实被谁篡夺?

【思想风暴】

(4)辛亥革命失败后一些先进中国人认为革命失败的根源在于封建思想根深蒂固,掀起了新文化运动。新文化运动为批判封建文化主张学习西方文化提出了哪两大口号?

(5)从洋务运动到新文化运动,中国人对救国道路的探索,在对西方的学习上,体现了一种怎样的规律?

【近代寻梦之路】

材料一 梦想要成真,先须顺应时代的潮流。李鸿章曾认为,“中国文武制度事事远出西人之上,……中国欲自强,则莫如学习外国利器。”

(1)材料一反映了李鸿章的什么主张?为实现“自强”,李鸿章等人进行了怎样的实践探索?这次探索最终失败,请问失败的标志是什么?

(2)有人用“无心栽柳柳成荫”比喻李鸿章等人的探索,请说明理由。

材料二 梦想要成真,还须除旧布新的勇气。康有为等主张设议院,改革政府机构,裁撤冗官,兴办工矿企业,开办新式学堂,创办报刊,训练新式军队等。

(3)材料二反映的历史事件是什么?说出康有为等人所属的阶级派别。

材料三 梦想要成真,仍须高瞻远瞩的智慧。孙中山提出,“我们革命的目的是为中国谋幸福,因不愿少数满洲人专制,故要民族革命;不愿少数富人专制,故要社会革命。”

(4)材料三中,孙中山为进行“革命”起步于哪一团体的建立?孙中山为“不愿少数满洲人专制”进行了怎样的实践探索?这次实践探索的指导思想是什么?

材料四 梦想要成真,更须百折不挠的意志。陈独秀在《青年杂志》上发表《敬告青年》一文提出“笃古不变之族,日就衰亡;日新求进之民,方兴未已。”

(5)材料四中,以陈独秀为代表的先进知识分子针对社会现状提出“求变”的思路,为此进行了怎样的实践探索?指出这次探索事件的口号。

【实践寻梦之悟】

(6)综上材料所述,中国人对救国道路的探索,在向西方学习上呈现出什么趋势?

材料一 19世纪70年代,洋务派创办了一批民用工业。如李鸿章创办轮船招商局,张之洞创办汉阳铁厂。……当时外商企业垄断民用工业,洋务派希望兴办民用工业同外国人竞争,分洋商之利,同时给军事工业提供资金、燃料。

——摘编自《中国近现代史》上册

材料二资产阶级.上层改良运动主要由康有为、梁启超等人倡导,(却)以下跪的方式祈求改良,最终由于触碰了封建统治阶层核心利益和统治体质而夭折,以孙中山为首的下层资产阶级暴力革命派,夺取了国家政权,却以袁世凯称帝断送了建立共和国的伟大主张。

——摘编自《浅论近代中国道路选择的曲折性》

材料三 “所谓新者无他,即外来之西洋文化也;所谓旧者无他,即中国固有之文化也。”在器物和制度之后,是西方近代文化同中国传统文化的整体对立。这种对立,促成了观念形态的革命,引发了中西文化的激烈论争。

——《近代中国社会的新陈代谢》

(1)结合所学知识,洋务派如此努力的根本目的是什么?民用工业“分洋商之利”,说明洋务运动有何积极影响?

(2)材料二中的“资产阶级上层改良运动”指哪一具体事件?资产阶级革命派的革命果实虽然被窃取,但在政治上仍有什么积极影响?

(3)材料三中的“观念形态的革命”是指哪一历史事件?综合上述材料,先进的中国人对救国道路的探索体现了怎样的特点?

材料一 在《从鸦片战争到五四运动》这本书中,胡绳先生在评价近代中国与世界的关系时写道:经过鸦片战争,外国资本主义势力进入中国后,要原封不动地保持封建社会的原样,已经是不可能的。帝国主义的压力不允许中国统治势力闭关自守,也不允许它一切保持原样。帝国主义也刺激了中国人民追求新的道路。

(1)依据材料一并结合所学,梳理鸦片战争以来史事及影响,完成下表。请把①②③④⑤⑥6个序号分别填写在ABCD对应的位置(均不得多写、错写、漏写)| 观点 | 史事 | 影响 |

| 帝国主义的压力不允许中国统治势力闭关自守 | A: | B: |

| 帝国主义刺激了中国人民追求新的道路 | C: | D; |

②洋务运动

③戊戌变法

④《辛丑条约》:改总理衙门为外务部,班列六部之前

⑤客观上促进了中国近代化的发展

⑥使中国逐渐沦为半殖民地半封建社会

材料二 夷最初指我国古代东方部族,后泛指华夏族以外的少数民族,常带有贬义;近代前期,往往用来称外国或外国人。19世纪40年代的许多著作把西方人称“夷”,如著名思想家魏源在此时也称西方入为“夷”。随着中外交流的逐渐增加和各国政府的一再要求,到了19世纪七八十年代的新作以及前述著作再版时都将“夷”改作“洋”了。曾经的天朝上国变成了过去式,曾经的海外蛮夷也变成了诸国列强。

(2)依据材料二,写出近代前期对外国人称谓的变化。依据材料并结合所学,分析出现这种变化的原因。材料三 甲午战争之后,列强争相在华设立银行,如英国的有利银行,法国的东方汇理银行……在中国开设工厂,如英国的增裕面粉厂、和丰船厂,美国烟草公司……还争夺中国的铁路权,如俄国修筑满洲里至绥芬河、哈尔滨至大连、石家庄至太原等。

材料四 甲午战后,列强划分的势力范围

| 国别 | 割占和强迫租借的地区 | 势力范围 |

| 德国 | 强迫租借胶州湾 | 山东 |

| 俄国 | 强迫租借旅顺和大连 | 长城以北和新疆 |

| 法国 | 强迫租借广州湾 | 广东、广西和云南 |

| 英国 | 强迫租借新界 | 长江流域 |

| 日本 | 割占台湾和澎湖列岛 | 福建 |

材料五 甲午战争酿成了中国近代史上又一次巨大的历史灾难,同时也激起了全国的悲愤和抗议。3年以后,发生了戊戌维新运动;5年以后,发生了义和团运动;16年以后发生了辛亥革命。……如果没有甲午战争的失败,就不会激起中国这样迅速地奔跑。……这次战争确实是中国近代史上的重大转折点,它的意义就在于激发了全民族的觉醒,一种要求改革和进步的觉醒、富强意识的觉醒、爱国主义和自救的觉醒。

——戴逸《甲午战争深刻影响世界历史》

(4)根据材料三到材料五,并结合所学,概括甲午战争对中国产生的历史影响。材料一:

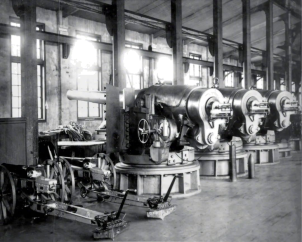

江南机器制造总局炮厂

洋务运动对于近代中国有着深远的影响,虽说它没能让北洋舰队在黄海上击沉日本海军吉野号,但至少让更多的人相信“师夷长技以制夷”的可能和希望。洋务运动的更大的历史意义是播下了种子,播下了需要打开国门改革和学习的新思维。

材料二:洋务运动“不务除旧而言布新”,“大抵皆务增其新,而未尝一言变旧”。按照这个原则,其结果“累朝蠹(dù,损害)政,不忍割弃”,腐朽的封建政治既一仍其旧,其他方面的举措也就只能空有其名,无补于实。

——摘编自李文海《世纪之交的晚清社会》

材料三:戊戌变法虽然失败了,其震撼和影响却日久弥新,影响着一代又一代中国人。正如戊戌变法百年纪念碑文所说:“戊成变法实开中国近代改革之先河,冲击专制桎梏,刷新风气,启示后人,功不可没”。

——摘编自马立诚《历史的拐点》

(1)指出江南机器制造总局是什么类型的企业?根据材料一并结合所学知识,说明洋务派是如何“师夷长技”的?

(2)根据材料二,指出洋务运动的主要问题是什么?结合所学知识,简述洋务运动的积极作用。

(3)结合所学知识,列举一位戊戌变法的代表人物。并说明这次变法对中国近代化的最大贡献。

材料一 在那个烦闷的夏季,又一次见证了旧制度的腐朽。刽子手挥刀砍下了六颗爱国者的头颅,也砍断了所有试图通过改良实现救国的人们的幻想。这场变法被扼杀了,但“六君子”的鲜血没有白流。

——《复兴之路》

(1)如何理解材料一中“这场变法被扼杀了,但六君子的鲜血没有白流”?

材料二 “革命为唯一法门。”“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。”

——《在檀杳山正埠荷梯厘街戏院的演说》(1903年12月)

(2)根据材料二,指出孙中山先生改造中国的方法和目的是什么?

材料三 李济深致国民政府电文:陕变事起,……汉卿通电各项主张,多为国人所同情者,屡陈不纳,迫以兵变,绝不宜以叛逆目之。

——摘自1936年12月《桂林日报》

(3)结合所学知识指出材料三中的“陕变事起”的根本原因是什么?这一事变和平解决,有何重大的历史意义?

材料四 蒋介石这三封电报,将中国共产党推向了风口浪尖,使其处于一种进退两难的境地……如果不去,蒋介石就可以顺理成章地把“不要和平、挑起内战”的罪名扣到共产党和毛泽东身上。去,无异于深入龙潭虎穴,毛泽东的安全如何保障?张学良被长期监禁,国民党元老胡汉民、李济深曾被软禁的遭遇,即是前车之鉴。

——摘编自中共重庆市委宣传部《重庆红色故事》

(4)依据所学知识判断,材料四描述的是哪一重大历史事件的背景?说说这一事件对当时的中国产生的影响。

材料一:19世纪60年代开始的这场……自强运动还是给中国的窗户开了一条缝,风的确是吹进来了,也奠定了中国工业的一个初步基础,让中国人看到了什么是西方工业。

材料二:至恭亲王奕訢等奏请购买外洋船炮,则为今日救时之第一要务……可以剿发捻,可以勤远略。

──曾国藩《复陈购买外洋船炮折》

材料三:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举,而一切要成,在变官制。

——梁启超《变法通义》

(1)材料一中的“自强运动”是指什么?“自强运动”在中国近代史上有何重要地位?

(2)根据材料二说明这场运动的主要目的是什么?请写出这场运动的主要倡导者?(材料中提到的人物除外,至少写2个)

(3)这场运动当时兴办的主要近代企业有两大类,请各举一个相关企业。

(4)材料三中梁启超认为变法的关键是什么?法令中,最能体现变法性质的是哪个内容?变法有何重要影响?