中国近代教育从无到有、由弱变强,与国家民族的命运息息相关。

|

|

| 材料一:五四运动时正在游行的北大学生 | 材料二:恢复高考后第一次考试的考场 |

| 材料三:京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办……以期人才辈出,共济时艰。 ——光绪帝“明定国是”诏 | 材料四:科举一日不停,民间相率观望,士人皆有侥幸得第之心,学堂绝无大兴之望。 ——1905年《立停科举以广学校折》 |

| 材料五:蔡元培出任北京大学校长之后,着力营造“兼容并包”和“思想自由”的学术氛围,使得北京大学成为人才鼎盛、学术兴旺的全国最高学府。 ——中国历史第三册 | 材料六:我国已建成世界上规模最大的教育体系,教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。目前教育强国指数居全球第23位,比2012年上升26位,是进步最快的国家。 ——2023年《求是》杂志 |

| A.甲午中日战争的失败 | B.新文化运动的影响 |

| C.维新变法运动的兴起 | D.民族工业的“短暂春天” |

(3)综合上述材料,基于所学知识,谈谈你对“近代以来教育的发展”的认识。

相似题推荐

(要求:分类只写序号,每组分类不得少于2个人物;分类要符合人物事迹特点,理由说明须简明扼要、准确、符合史实。)

中国历史上的部分重要人物及主要事迹简表

| 序号 | 人物 | 主要事迹 |

| ① | 商鞅 | 秦孝公任用他主持变法,通过推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强。 |

| ② | 张仲景 | 东汉名医,撰写《伤寒杂病论》,提出辨证施治原则。 |

| ③ | 郑成功 | 1662年率军驱赶荷兰殖民者,收复台湾,使台湾重新回到祖国的怀抱。 |

| ④ | 康有为 | 宣传维新变法思想,发动“公车上书”,请求变法图强,推动了戊戌变法运动的开展。 |

| ⑤ | 邱少云 | 1951年参加中国人民志愿军赴朝作战,1952年10月12日因美军一发燃烧弹落在邱少云潜伏点附近,火势蔓延全身,为了不暴露目标,他放弃自救,壮烈牺牲,年仅26岁。 |

| ⑥ | 袁隆平 | 成功培育杂交水稻的第一人,被称为“杂交水稻之父”。 |

材料一:19世纪60年代,洋务派采用西方生产技术,创办了一批近代企业,著名的有安庆内军械所、江南制造总局等。这些企业经费由清政府调拨,产品分配给军队。19世纪70年代,洋务派创办了另一批企业,如轮船招商局、汉阳铁厂等,他们希望通过创办这类企业,将产品投放市场,同外国人竞争,“分洋商之利”。

(1)根据材料一分析,洋务运动60年代和70年代创办的企业有什么不同?器物探索之路有何意义?

材料二:1895年,北京1000多名举人在“公车上书”的呐喊声中展示了近代先进知识分子的觉醒,也由此揭开了一场政治变革运动的序幕。

材料三:革命尚未成功,同志仍须努力!

——孙中山

(2)材料二中“政治变革运动”指什么?材料三中的“革命”有何历史贡献?为什么孙中山还说“革命尚未成功”?

材料四:在中国近代化探索的历程中,中国人首先学习西方的技术,结果甲午一战,证明只学技术不好使……所以就开始学制度。学制度问题又更大了……那么好的制度拿到中国来就变样……后来中国人就开始琢磨最该彻底改变的是中国人的思想。

(3)为了改变中国人的思想,知识分子掀起了什么运动?随着运动的深入发展和国际新形势的出现,他们开始宣传什么思想?

材料一 这种由战争而造成的变化意味着中国主权的丧失。从香港和五口输入的外国商品开始冲击中国的自然经济,为资本主义因素的发生和发展让出了地盘。一批爱国知识分子在比较中思考,于是出现了《海国图志》、《瀛寰志略》。

——陈旭龙《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 总而言之,这场败仗无可否认地证明了自强运动的失败……这种外交,军事与技术上的有限现代化努力,缺之相应的体制与思想变革,无法振兴国家并使之成为一个现代政权,……这场战败标志了清王朝的即将灭亡,并且引发了帝国主义的加紧扩张及国内政治运动的兴起。

——徐中约《中国近代史》

材料三

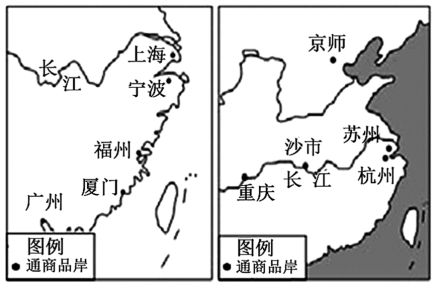

图1 1842年开放的通商口岸 图2 1895年增开的通商口岸

材料四 1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径,自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市。

——摘自《近代中国专题研究》

(1)根据材料一、概括鸦片战争对近代中国社会的影响。

(2)材料二中的“这场败仗”指的是哪场战争?结合所学,指出材料中“这场战败引发的帝国主义的加紧扩张及国内政治运动的兴起”分别是什么事件?

(3)根据材料三和材料四、从数量、地域分布、设立形式方面归纳通商口岸发展的趋势(特点)。

材料一 陈独秀在《敬告青年》一文中说“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。”陈独秀寄希望于活泼之青年,呼唤青年“自觉其新鲜活泼之价值与任”。

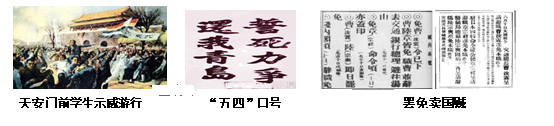

材料二 图片再现了1919年五四运动那段青春热血的历史。

材料三:1935年日本策动所谓“华北五省自治运动”,妄图使华北五省脱离中国版图,中华民族面临亡国灭种的危险。北平的学生痛感“华北之大,已经安放不下一张平静的书桌了。”学生们高呼“打倒日本帝国主义” “停止内战,一致抗日”等口号,并举行示威游行。

材料四:2018年5月2日,国家主席习近平在北京大学师生座谈会上发表重要讲话,激励莘莘学子“在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想,以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦”。

(1)根据材料一回答,为唤醒中国青年,陈独秀等人在思想文化领域发起了哪一革新运动?该运动标举的两大口号是什么?

(2)据材料二和所学知识回答,五四运动具有怎样的性质?五四运动在中国革命发展史上有何地位?

(3)材料三反映了哪一历史事件?该事件有什么历史意义?

(4)结合材料五和中国近代青年的奋斗历程,谈谈我们新时代的青年应该继承和发扬哪些中国精神?(答出两点以上)

自从帝国主义势力在中国的影响日益强大,一个民族反对派开始出现。多次起义失败后,国内的不满情绪终于在1911年凝聚成了一场革命,皇帝不得不退位,中国成了共和国。

各种不同的派别都想按照自己的意愿改造这个国家。《新青年》派从马克思主义中看到了希望,1921年夏,他们成立了中国共产党,(后来)领袖是毛泽东(1893~1976年)。他虽然遵循马克思和列宁的学说,但主张走中国自己的道路。

(共产党和国民党)两个政治阵营都组建了自己的军队,相互进行了多年的战争……在1946年爆发的内战中,共产党得到了千百万农民的支持,战胜了国民党,1949年10月1日宣告中华人民共和国成立。

——摘编自【德】曼弗雷德·马伊《世界历史》

(1)材料中提及哪几个重要历史事件?(至少四个)

(2)材料对于“1946年爆发的内战”叙述简略,请你提供三件事供其补充时使用(每件事写出名称即可)。

(3)结合材料和所学知识,指出中国共产党取得革命胜利的原因。

材料一:1915年陈独秀在《敬告青年》一文中说:“国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重.”1918年至1919年元旦,李大钊先后发表《我的马克思主义观》《布尔什维主义的胜利》《新纪元》等文章,开始向国人系统介绍马克思主义的理论,并预言“试看将来的环球,必是赤旗的世界”

——改编自岳麓版历史教材八上

(1)根据材料,结合所学知识回答:材料一反映什么运动兴起?1918年后,该运动的发展有了什么新的变化?

材料二:本志同人本来无罪,只因为拥护那德莫克拉西(Democracy)和赛因斯( Science)两位先生,才犯了这几条滔天的大罪。要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——陈独秀《本志罪案之答辩书》

(2)据材料二并几何所学知识,你认为文中“本志”是指《 》(杂志)。文中“德先生”及“赛先生”分别指 和 。

材料三:

(3)材料三反映的是哪一重大历史事件?概要指出该事件的性质。结合所学知识指出此事件在近代中国民主革命进程中的地位。

材料四:广大青年就是在党的领导下,勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者,以执着的信念、优良的品德、丰富的知识、过硬的本领,同全国各族人民一道,担负起历史重任,让五四精神放射出更加夺目的时代光芒。

——2019年5月4日习近平在北京大学师生座谈会上的讲话摘录

(4)结合材料四回答,作为当代的中学生,你应该如何继承和发扬五四精神?

材料一 在抵抗外国侵略者的斗争中,中国人民包括清政府军队里的爱国将士表现得很英勇,浴血奋战直至战死疆场。但是,五四运动之前中国人民的反侵略斗争还处于被动、自发的状态,形不成整体的斗争合力。五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人、商人、教师、市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利。中国人民以伟大的觉醒铸刻了五四运动反帝反封建斗争的历史烙印。

——摘自齐卫平《五四运动是中国人民一次伟大觉醒》

材料二 新文化运动和学生爱国运动是互为因果的。新文化运动使青年们摆脱了封建传统思想的束缚,对国家危亡境遇的警觉,更使青年们认真考虑……以什么思想来救中国。……经过五四运动,介绍、研究、宣传马克思主义成为不可抗拒的潮流。

——摘自《从鸦片战争到五四运动》

材料三 中国共产党历次全国代表大会代表人数及党员人数

请回答:

(1)根据材料一,概括与五四运动前斗争相比,中国人民在五四运动中的斗争有何变化?结合所学知识,指出五四运动在中国新民主主义革命进程中的地位。

(2)新文化运动兴起的时间和口号分别是什么?根据材料二,归纳其主要影响。

(3)结合所学知识,中国共产党的“一大”是哪年召开的?提出怎样奋斗目标?材料三中体现了党的队伍建设呈现出怎样的发展趋势?

材料一 119年1-6月,战胜国代表在法国的巴黎召开会议,中国作为战胜国,也派代表参加会议,并向大会提出取消帝国主义在华一切特权的合理要求,遭到和会拒绝。消息传来,举国震惊,五四运动爆发。

材料二

材料三 20世纪初,上海的女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的修身课《女诚》或《列女传》等女学教材。他们常常聚在一起,为包办婚姻争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗封建礼教,争取婚姻自由,……为此,一场思想解放运动在全国展开了……到1919年5月,五四运动爆发,爱国成为人们普遍关注的话题,思想解放之风进一步在全国传播开来,把先前的思想解放运动推向更深层次。

——摘编自1919年上海《良友》杂志和周策纵《五四运动史》

请回答:

(1)根据材料一,指出五四运动爆发的导火线是什么?

(2)仔细观察材料二中的图片,指出五四运动的性质是什么?

(3)材料三中所说的20世纪初的“一场思想解放运动”是指什么?上海女学生的言行说明了中国社会哪方面的变化?据材料三并结合所学知识说明五四运动的突出贡献是什么?

材料一 这是一群激情荡漾的文人,这是一所海纳百川的学校,正是这群人和这所学校,在20世纪中国大地上掀起了一次思想解放的狂澜,也由此引发了近代中国历史上第一次大规模的思想启蒙运动。

——习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

材料二 1919年某运动大事记(部分)

时间 | 大事 |

| 五月五、六日 | 北京总商会为学生被捕事开紧急会议,决以实力赞助学生 |

| 五月七日 | 上海举行国民大会。天津、南京等城市群众也先后集会声援北京学生 |

| 五月二十日 | 北京、武汉等地商界议决抵制日货办法 |

| 六月五日 | 上海工人开始罢工,要求释放学生,各地工人纷纷响应 |

——摘自彭明《五四运动史》

材料三 中国共产党第一次全国代表大会,完成了具有划时代意义的伟大使命。从此,在中国出现了完全新式的、以共产主义为目的、以马克思列宁主义为行动指南的、统一的工人阶级的政党。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。

——王松林《中国现代史》

(1)根据材料一写出材料中这所海纳百川的学校的名称。

(2)根据材料二,概括该运动的特点。

(3)结合所学知识回答中共一大召开的时间、地点,并归纳中国共产党成立的历史意义。

(4)请你为正在快速发展中的新中国送上你的祝福。

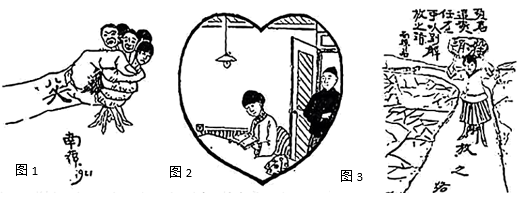

下面为1921年中国妇女报刊史上的第一份画报《解放画报》中的三幅画。

图1 描绘了一只手腕处标有“父权”的大手,手里紧紧握着五个男女。

图2描绘了一女子深夜苦读新书,丈夫在其身后流露出欣慰的表情。

图3 描绘了一女子双手举着“经济”巨石,走在“解放之路”的大道上。没画上方写着“负着责任才可以到解放之路”。

(1)观察漫画,分别指出三幅漫画在妇女解放问题上的主张。(2)根据材料并结合所学知识,分析这一时期妇女解放事业能取得一定进步的原因。

(3)根据《解放画报》所刊登的这三幅漫画,阐释其体现的时代价值。

材料一 由于中国和外国的“语言不通,文字难辨”,急需培养外语人才,为此,奕䜣要求设立同文馆。1862年,同文馆正式成立。课程初设英、法、俄文,后增添算学、天文等。

(1)根据材料一归纳京师同文馆课程设置的特点。结合所学知识,列举洋务派在教育方面的具体举措。

材料二 亚细亚洲,占全球全陆三分之一,其面积之广大,为五大洲冠……然多分属欧洲诸国,主权丧尽,其号称独立自主者,之我中国及日本、暹罗、波斯诸国而已。

——摘自《最新地理教科书》(1905年)

(2)根据材料二,与传统的“天朝”观念相比,《最新地理教科书》对世界的认识发生了什么变化?并说明此时中国的社会性质。

材料三 1931-1945年教课书部分章目

| 教科书 | 部分章目 |

| 《复兴历史教科书》 | 国耻和民族复兴运动 |

| 《先修正标准的初中本国史》 | 日军的暴行 |

| 《初级小学补充教材》 | 战时儿童应有的态度与责任、抗日的民族团结、汉奸的下场 |

| 《战时补充教材》 | 战时常识、国防算术、国民防空必读 |

材料一:中国近代著名实业家陈嘉庚先生,受资产阶级民主革命思想的影响,他认为“国家之富强,全在乎国民。国民之发展,全在乎教育”“教育为立国之本,兴学乃国民之职”。

| 民国6年 | 创办乡立集美两等小学校 |

| 民国7年 | 筹办集美师范及集美中学,附设男、女小学,同时成立幼稚园。 |

| 民国8年 | 捐出橡胶园290公顷、房地产9.2万多平方米,作为集美学校永久基金。 |

| 民国8-21年 | 在集美创办水产学校、商业学校、农林学校、国学专科学校、幼稚师范学校等,还设立科学馆、图书馆、医院 |

| 民国7-22年 | 把集美建成规模宏大的学村. |

材料二:中华民国成立后,中国人仿效西方民主政治形式纷纷建党并竞相创办大学,以学校为基地,扩大影响,宣传并实现政纲与主张,培养建国人才。民国初年大学及具有大学性质的法政专门学堂如雨后春笋般的出现。著名的南通大学是实业家张謇在近代创办。复旦大学,大夏大学、光华大学、海南大学在创办与发展中都得到了海外华侨的大力资助。

(1)据材料一指出陈嘉庚先生创办大学的目的,他在发展近代教育方面做出什么贡献?

(2)据材料一、材料二并结合所学知识,说明近代大学教育兴起的原因。写出中国近代第一所国家建立的最高学府。

(3)综上所述,谈谈大学教育在中国近代社会发展中的作用。