材料一 如果说从平城到洛阳的北魏是汉化的先行者,那么西魏、北周就是追随者,……隋朝的统一,就是建立在魏晋南北朝民族融合的基础之上的。

(1)北魏成为汉化的先行者得益于谁的改革?根据材料二,指出隋朝统一的基础。

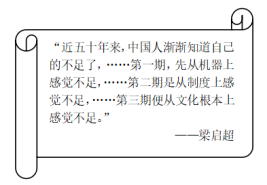

材料二 变者,天下之公理也

——梁启超

(2)为变法图强,以梁启超为首的维新派领导了什么运动?此运动在社会上起了什么作用?

材料三 下表是(苏俄)1921年—1925年粮食产量变化表

| 时间(年) | 1921 | 1923 | 1925 |

| 粮食产量(亿普特) | 23.13 | 34.55 | 44.24 |

(3)苏俄1921年——1925年粮食产量显著提高的主要原因是该国实行了什么政策?该政策的创新之处在哪里?

材料四 1874年-1890年,日本工业生产年均增长率为12.1%,同时期的英国为1.7%,法国为2.1%,德国为3.5%,日本在短短的15年的时间内,初步实现了资本主义工业化,并在不到半个世纪的时间内,走完了西方资本主义国家差不多用了200年左右时间才完成的资产阶级现代化的进程。

(4)结合材料并根据所学,回答:这一现象的产生与日本历史上哪一事件的开展有关?根据材料归纳日本实现资本主义工业化和资产阶级现代化的特点。

(5)综合上述材料,请探究,改革要获得成功的关键是什么?(至少两点)

相似题推荐

材料一 胡人政权的统治者中汉化最积极、最彻底的当属北魏的孝文帝拓跋宏。为了促进鲜卑社会的封建化,他以非常坚决的态度将都城迁到了中华文化的中心地带——洛阳。他对反对派进行了毫不留情的镇压,甚至处死了坚持民族服装打扮的皇太子。他认为如成为中华文化的正统继承者,生活习惯必须与汉人一致,血统上也应该推进鲜卑人的彻底汉化。

——摘编自王柯《从“天下”国家到民族国家:历史中国的认知与实践》

材料二 少数民族学习汉族的农业技艺,从事农业生产,成为农业居民;而汉族人民学习少数民族的畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。北朝统治者与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。西晋时期,内迁各族大多已使用汉语,汉语成为北方主要的通用语言。

——摘编自统编教材《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一,概括北魏孝文帝的改革措施。(2)根据材料二,指出北方地区的民族交融影响到了社会的哪些方面。

(3)综上所述,谈谈你对民族交往交流交融的认识。

材料一 战国时期,各国为了巩固政权增强国力,争雄天下,先后都程度不同地进行了政治、经济和军事方面的改革,史称变法运动。其中,影响最大的是商鞅在秦国的变法,它从根本上改变了秦国的面貌,使之后来居上,成为战国七雄之首,并最终吞并了关东六国。

材料二 南北朝时期,中国民族观念经过民族冲突与交融的长期实践,产生了巨大进步。特别是北魏孝文帝,在统治范围内雷厉风行推行汉化,使得一大批少数民族与汉族在政治经济、文化发展水平上基本不存在差别,同时奠定了隋唐政权处理民族关系的思想基础,为执行更开放的民族政策、更大范围内的民族交融提供了经验。

——以上材料摘编自张岂之总主编《中国历史》

(1)根据材料一,指出战国时期影响最大的变法名称,结合所学知识,指出变法使秦国后来居上成为战国七雄之首并最终吞并关东六国的主要内容。

(2)根据材料二,说明北魏孝文帝改革的作用。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括两个时期改革的相同点。

材料一:史学界普遍认为,1919年以前中国近代化历程由学习西方的军事器物,到学习西方的政治制度,再到学习西方思想文化,经历了三个阶段,在经济.政治、文化领域全面启动,逐步深入展开。

材料二:

(1)根据材料一、二并结合所学知识完成下表。

| 梁启超的历史分期 | 史学界的观点 | 相关的历史事件 |

| 中国人自知不足第一期 | 学习西方的军事器物 | |

| 中国人自知不足第二期 | 学习西方的政治制度 | |

| 中国人自知不足第三期 | 学习西方的思想文化 |

(3)1919年前近代中国人追求近代化的最终结果如何?对此你有何认识?

材料一 洋务运动前期,洋务派以“自强”为口号,采用西方先进生产技术,创办了一批近代军事工业。洋务运动后期,洋务派又以“求富”为口号,开办了一些民用工业。上海轮船招商局创办三年内,外轮损失1300万两白银。

(1)结合材料一洋务派创办的第一个军事工业企业是?

(2)依据材料及所学知识,简述洋务运动的进步性。

材料二 1895年10月,康有为离京南下,在张之洞的资助后,创办了上海强学会,并于1896年1月创办《强学报》等。1898年6月清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法。

(3)依据材料概括维新派宣传变法的方式?颁布诏书的皇帝是?

材料三 1925年3月12日,蔡元培先生书写挽联以悼念孙中山先生:上联是中国自由神,三民五权,推翻历史数一手年专制之局;下联是愿吾侪后死者,齐心协力,完成先生一二件未竟之功。

(4)分析材料三,说出孙中山推翻专制之局,建立的亚洲第一个资产阶级共和国是?

(5)依据材料三,简述辛亥革命的历史功绩。

材料四 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、……要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教……我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的黑暗。

(6)陈独秀是新文化运动的旗手。新文化运动最为重要的阵地是?

(7)新文化运动是德先生和赛先生的一次洗礼,此运动的性质是?

(8)通过学习近代有识之士探索救国救民的富强之路的历程,你认为当代中学生为实现中国梦该如何努力去做?

材料一:这场持续了约三十年的运动,是一种浮于表面的近代化尝试;它只采纳了西方文明中那些具有直接实用价值的东西,而另一些更为可取的东西,却完全被忽略了。

材料二:在近代中国变革的道路上,19世纪最后几年的时代象征是康有为。从1898年6月到9月,光绪帝按维新派意图,发布了一系列变法法令,主要内容有:改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;鼓励私人兴办工矿企业;训练新式军队等

材料三:中国进步的知识分子,他们高举“民主”“科学”两面大旗,向尊孔复古的逆流展开猛烈的进攻,从而在社会上掀起一股生气勃勃的思想解放运动。

材料四:1912年1月1日,中华民国成立,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统,发表《临时大总统就职宣言》和《告全国同胞书》,竭尽表示将“尽扫专制之流毒,确定共和,普利民生,以达革命之宗旨”。

(1)材料一中的运动是指哪一事件?它是如何“采纳西方文明中那些有直接实用价值的东西”的?

(2)与材料二中康有为一起领导戊戌变法的湖南籍维新人士是谁?依据材料内容并结合所学知识说说戊戌变法在社会上起的主要作用?

(3)材料四中中国进步的知识分子掀起了什么运动?这场运动中鲁迅采用新文学批判封建礼教的著作是什么?

(4)依据材料分析孙中山领导辛亥革命的取得的重要民主成果是什么?为了扫除专制维护共和,孙中山颁布了哪一文献?

(5)上述问题探究的主题是什么?

材料一 从1861年改革到1900年前后,俄国农业取得长足进步:粮食产量增长近70%,人口增长56%。农村社会结构发生巨大变化:少数农民变成富裕农民,大多数的农民却食不果腹,更加潦倒贫困,只好依靠出卖劳动力为生,挣取微薄工资。于是富裕农民集中了越来越多的土地,雇用身份自由的贫雇农,采用新式农业生产工具,广泛经营和管理资本主义农业。

材料二 以中下级武士为主力的倒幕派、改革派,反对全盘不变地学习西方。与其说他们对西方文明感兴趣,不如说他们对增强大和民族凝聚力的那些组成部分感兴趣。幕府统治的锁国时代,日本人已艰难地通过不同的途径了解欧洲人,对欧洲数学、技术和经济学方面的成就,广为涉猎;但对文学艺术、共和思想等方面却没有涉猎。明治维新时期,他们更是提出了一个具有雄心壮志的改革方案,目标就是建立一个国富兵强的日本帝国,而不是一味模仿西方。

(1)据材料一,说明俄国1861年改革对农业发展产生的积极作用。(2)据材料二,概括作者的观点,并结合所学知识,说明日本在明治维新中是如何践行这一观点的。

材料一:导致英国迅速崛起的一个重要因素,便是在(1688年)宫廷政变之后,英国建立起了一个适合国情和生产力发展需要的政治体制。这个体制保障了英国社会有一个相对宽松与和平的环境,从而为社会经济的发展创造了有利条件。

——《强国之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“这种政治体制”的确立始于哪一法律文件的颁布?依据该法律文件确立的政治体制是什么?

材料二:他兴起于美洲大陆是一个没有“童年”,没有母语的国家......殖民者在此先后颁布了《糖业法》《印花税法》等一系列新税法,激化了矛盾,使它和母邦兵戎相见。

——摘自《图说天下》

(2)结合所学知识回答,导致材料中美国“无法呼吸”的根本原因是什么?材料中“和母邦兵戎相见”指什么事件?

材料三:在北方,反对奴隶制的民众组成了2000多个废奴社;在南方,奴隶主势力声称实施奴隶制是南方各州的固有权利,如果受到联邦法律的侵犯,蓄奴州有权退出联邦。1861--1865年,美国南北战争解决了这一问题,美国变成了一个真正具有统一主权、统一政治机制的国家。

——摘编自扬积讯《论美国<联邦宪法>长久存续》

(3)根据材料并结合所学知识,回答此时美国南北双方矛盾的焦点是什么?指出奴隶制被废除的文件,以及南北战争的历史意义。

材料四:由于农奴制的阻碍,到19世纪中叶,俄国的资本主义工业发展缓慢,落后于其他主要资本主义国家,农奴境况十分悲惨,暴动频繁。

(4)面对“农奴境况十分悲惨,暴动频繁”的境况,俄国政府采取了怎样的举措?

材料五:1853年,美国佩里将军的舰队陈兵东京湾,日本无力抵御它们。十年前,美国人在鸦片战争中,对中国也曾这样耀武扬威……与中国截然不同的是,19世纪60年代,日本宣告了一个迅速改革和西方化时代的到来。

——史兹·墨菲《亚洲史》

(5)由材料二概括19世纪中期日本面临的困境。面临困境19世纪60年代日本“迅速改革”的事件是什么?请写出他们从经济上“改造国家”的口号?

(6)综合以上材料,你认为推动大国崛起的主要因素有哪些?

材料一:如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,就必然会承认,这种转变是封建君主制转变的道路上的一步。不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。

——列宁

材料二:150多年前,在西方殖民者坚船利炮的胁迫下,日本遭遇了巨大的生存危机日本学者福泽谕吉出版了一些介绍西方的书籍;日本另一学者井上馨提出:化我国为欧洲帝国,化我人为欧洲国民。一部分中下级武士武力推翻了幕府统治。不久,天皇实行了一系列改革,最终日本成为第一个摆脱西方大国的欺凌,顺利实现现代化的国家。

材料三:为了经济发展的需要,他增设了许多新的独立机构和附属机构,客观上扩大了政府的行政职能,……据估计,自1930年以来,单单联邦官僚机构就扩大了5倍。

——何顺果:《美国史通论》

(1)材料一中,列宁所说的“俄国国家全部结构的改变”是指什么事情?列宁为什么认为这件事情总的来说是正确的?

(2)材料二这场改革史称什么?据材料指出日本进行这场改革的原因和影响。

(3)从材料三中看出该事件的主要特征是什么?

(4)结合所学知识,概括上述改革在世界历史上的共同作用是什么?

材料一 我们计划用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。为了作好向共产主义过渡的准备(通过多年的工作来准备),需要经过国家资本主义和社会主义这些过渡阶段。不能直接凭热情,而要借助于伟大革命所产生的热情,靠个人利益,靠同个人利益的结合,靠经济核算,在这个小农国家里先建立起牢固的桥梁,通过国家资本主义走向社会主义;否则你们就不能到达共产主义,否则你们就不能把千百万人引导到共产主义。

——引自列宁发表于1921年10月14日的讲话

材料二 事情很明显,在十月革命以后,各国无产阶级的革命家如果忽视或者不认真研究俄国革命的经验,不认真研究苏联无产阶级专政和社会主义建设的经验,并且按照本国的具体条件,有分析地、创造性地利用这些经验,那么,他就不能通晓作为马克思主义发展新阶段的列宁主义,就不能正确地解决长国的革命和建设的问题;那么,他就会或者陷入教条主义的错误,或者陷入修正主义的错误。

——引自毛泽东《在苏联最高苏维埃庆祝十月革命四十周年会上的讲话》

(1)据材料一并结合所学知识,举出苏维埃俄国在“国家资本主义”过渡阶段实施的主要政策,并概括这些政策的主要效果。

(2)结合所学知识,指出材料二所示讲话的发表年份,并据材料归纳十月革命的重要意义。

(3)综合材料一、二,概括列宁和毛泽东关于开展革命和建设的共同指导方针。

材料一 1918年9月2日,全俄苏维埃中央执行委员会宣布苏维埃共和国为统一的军营,要求在“一切为了前线,一切为了战胜敌人”的口号下,把各项工作都转入战时轨道……为了把所有的人力物力都集中起来用于战争,苏维埃政权陆续采取了一系列非常措施。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史——现代史编》

材料二 面对严重的经济和政治危机,列宁在经过调查后认为,只有改变原来的政策才能恢复和发展生产。1921年3月俄共(布)第十次全国代表大会通过新经济政策:废除余粮收集制、实行粮食税的决议,……将部分国有企业以租让制和租借制的形式转给本国和外国资本家经营;允许商品买卖,实行自由贸易等。

——摘编自人民版《高中历史教材必修Ⅱ》

材料三 1929~1933年,美国的工业产量下降了40%,……失业人数激增,美国有1500万一1700万人失业。罗斯福总统上任后,为了应对危机,兴建了大量公共设施,……田纳西河流域的治理工程不仅发展了水电、增加了就业,还减少了洪水灾害和水土流失……

——摘编自中国地图出版社《世界历史地图册九年级下册》

请回答

(1)结合所学知识,回答材料一中的“一系列非常措施”统称什么政策?

(2)根据材料二,指出新经济政策在工业方面的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括罗斯福就任总统时面临的经济状况及应对措施。

(4)上述材料中两国处理危机的经验对我国社会主义现代化建设有何启示?

材料一:法令规定,农奴在法律上是“自由人”;地主再也不许买卖农奴和干涉他们的

生活;农奴在获得“解放”时,可以得到一块份地,但他们必须出钱赎买这块份地。

(1)材料一是哪一次改革的内容?指出这次改革的根本原因是什么?

材料二:“大凡国家之强弱,系人民之贫富;人民之贫富,系于物产之多寡;而物产之

多寡,在于是否勉励人民之工业。所以归根结底是依靠政府管理的诱导奖励之力。”

——大久保利通

(2)依据材料二并结合所学知识,分析日本明治维新的措施中哪一点体现了大久保利通的观点?日本明治维新后社会性质发生了怎样的改变?

(3)根据材料一和材料二,并结合所学知识,分析日、俄两国是通过哪种途径走上资本主义道路的?中国近代史上,民族资产阶级领导的哪次政治运动也对这种途径进行了有益探索?

材料三:“我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”

――列宁

(4)材料三中列宁为纠“错”而采取的措施是什么?

材料四:“本世纪(指20世纪)有两位伟大的改革家:一位是罗斯福,在一定程度上挽救了现代资本主义国家;一位是邓小平,在一定程度上挽救了现代社会主义国家。”

——历史学家黄安年

(5)罗斯福新政挽救了现代资本主义国家——美国,该新政的中心措施和主要特点是什么?邓小平挽救现代社会主义国家——中国,得益于在十一届三中全会上做出的什么伟大决策

(6)不同社会制度国家的改革取得了成功,从中你认为改革成功的经验有哪些?