材料一 :英国马嘎尔尼使团1793年来到中国时的日记记载:经过广州时了解到虽有指南针,中国船的构造根本不适应航海,在广州港一个口岸,每年海上遇难人数达l万至1.2万人。……(在定海时)惊奇地发现中国帆船很不结实。安得逊看了两个世纪以前的图画后发现:“帆船没有任何变化”。马嘎尔尼写道“他们毫不掩饰对我们航海技术的赞赏,然而,他们从未模仿我们的造船工艺或航海技术。他们顽固地沿用他们祖先的方法。”

——佩雷菲特《停滞的帝国·两个世界的相撞》

材料二 :“中国六十年代同世界上有差距,但不太大。六十年代末期到七十年代这十一二年,我们同世界的差距拉得太大了!”

——邓小平

材料三 :

材料四 :近三十年来,中国GDP年均增长速度达到了9.8%,这在全世界都是罕见的。2010年中国的经济总量达5万多亿美元,已经超越日本在世界排位第二。

请回答:

(1)从对外关系的角度分析,材料一所描述的情况是清朝什么政策造成的?这一政策给当时的中国带来了什么消极影响?

(2)造成材料二这一局面最重要的原因是什么?为了改变这一局面,中国政府作了什么努力?

(3)材料三中的经济特区分别是A B C D 。经济特区的建立对我国社会主义建设产生了什么作用?

(4)请根据上述三则材料并结合所学知识,你从清朝以来中国对外政策变化中得到什么启示?

相似题推荐

材料一 唐都长安城中有东、西两市,是主要的商业区;城内所建100多个坊,是居民区,居住人口达百万。市内不住家,坊内不设店肆。官府管理严格,市门朝开夕闭,交易聚散有时。宋代兴起了很多商业城市,最大的是开封和杭州。城市中的店铺不断增加,街道以及宅巷之内到处可以开设店铺;经商的时间也不再受限制,出现了早市和夜市。

材料二 明朝中后期,在交通便利的江南地区,市镇逐渐兴起。…在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

材料三 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺织业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等。清朝对出海贸易的商船装载货物重量有严格的限制,甚至规定只准带铁锅一口,每人只许带铁斧一把;船上所有人员必须详细登记姓名、年龄、面貌、履历、籍贯等;船只预先规定往返日期,每人每日只许带米两升。

(1)根据材料一,并结合所学知识,以唐都长安为例,比较唐代城市和宋代城市的不同。

(2)根据材料二,指出明朝后期江南地区商业经济发展的变化。

(3)根据材料三,说明江南地区经济发展与清朝的政策之间产生了怎样的矛盾。清朝的政策造成了什么后果?

| 邮票名称:玄装西行 简介:高僧玄奘西行求法访遍名寺,研习佛法。 ——七下《中国历史》 ① |  | 邮票名称:海上丝绸之路 简介:在宋元时期是范围覆盖大半个地球的人类活动和东西方文化经济交流的重要载体。 ——《解读纪特邮票》 ② |  |

| 邮票名称:_________ 简介:中国古代规模最大最多、时间最久的海上航行。 ——《剑桥中国史》 ③ |  | 邮票名称:广州十三行 简介:清政府指定其专营对外贸易而关闭其他港口……此后中国逐渐落伍。 ——《盛极一时的天子南库》 ④ |  |

(1)邮票①中玄奘前往何地求法?哪部书记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗?

(2)邮票②中中国四大发明中哪一项为宋元时期海上丝绸之路的发展提供了最直接的条件?这项发明产生了什么影响?

(3)请将邮票③名称补充完整。此次海上航行最远到达何处?

(4)邮票④及其简介反映了当时清政府什么样的对外政策?此政策产生了什么消极影响?

(5)结合四枚邮票和所学知识,指出唐朝至清朝对外政策的变化。

(6)中国古代对外政策的变化这对我们今天国家的发展有何启示?

【篇目一:被迫打开的国门】

一个人口几乎占人类三分之一的幅员广大的帝国,不顾时势,仍然安于现状,由于被强力排斥于世界联系的体系之外而孤立无依,因此竭力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自己,这样一个帝国终于要在这样一场殊死的决斗中死去,在这场决斗中,陈腐世界的代表是基于道义原则,而最现代的社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权。

——马克思《鸦片贸易》

【篇目二:国人的检讨】

国门总算是打开了,人们有条件认识到世界与中国的真实关系了……自然建构出了解决中国问题的历史逻辑,即器物检讨——制度检讨——文化检讨的路径,况且,逻辑已经通过历史事件来展现……

——黄力之《<南京条约>180周年祭》

【篇目三:历史的选择】

鸦片战争教给中国人的,只是一般地学习西方的先进思想、制度、技术,但是,正当中国人准备好好地去学习时,却出现了另一种情况,那就是马克思主义发现了资本主义的终结可能性……对中国来说,毛泽东曾经有非常形象而深刻的概括,那就是先生与学生的关系,中国作为学生很愿意向西方这个先生学习,但先生总是打学生,即侵略和欺凌中国。由此,中国的历史命运便转向了社会主义革命。

——黄力之《<南京条约>180周年祭》

【篇目四:探寻中国现代化发展之路】

现在任何国家要发达起来,闭关自守都不可能。我们吃过这个苦头,我们的老祖宗吃过这苦头。……历史经验教训说明,不开放不行。开放伤害不了我们……你不开放,再来个闭关自守,五十年要接近经济发达国家水平,肯定不可能。

——邓小平

(1)篇目一材料中“幅员广大的帝国”“安于现状”的主要表现是什么? 如何理解“最现代的社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权”这句话?(2)篇目二材料中“器物检讨——制度检讨——文化检讨的路径”是分别通过哪些历史事件展现出来的?

(3)根据篇目三材料,分析中国的历史命运转向社会主义革命的原因。

(4)篇目四中邓小平同志的讲话反映了怎样的理念?

(5)结合上述材料,你对近现代中国社会的发展有何认识?

材料一:土地改革法草案第一条规定:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路

——刘少奇《建国以来重要文献选编》

材料二:到1956年底,全国加入农业合作社的农户占农户总数的96.3%,加入手工业合作社的人数占手工业者总数的91.7%;全国私营工业人数的99%、私营商业人数的8%,实现了全行业的公私合营。

——摘编自《中国历史》八年级下册教材

材料三:

(1)根据材料,通过土地改革运动谁成为土地的主人?指出土改的目的是什么?

(2)根据材料一,结合所学知识,谈谈推进土地改革的完成有何历史意义?

(3)材料二反映了我国所有制发生了怎样的变化?有何历史影响?

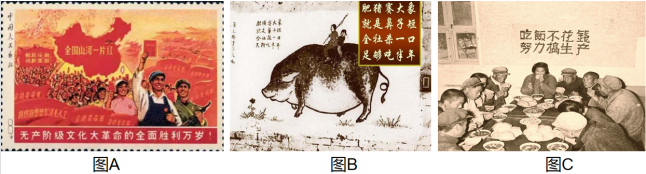

(4)图片A、B、C分别反映了我国在探索社会主义道路过程中的哪些严重失误?

(5)综合上述,你认为国家在制定经济政策时应遵循哪些原则?

材料一:“法治”即法的统治(RuleofLaw),是人民当家作主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来,规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——摘编自《二十世纪中国法制文明的演进》

材料二:如果做更深入的思考就会发现,……难以准确把握我国社会的主要矛盾,造成“以阶级斗争为纲”的错误。这一错误不可避免地使……党的治国方略、方式不是与法律化、制度化民主政治建设相适应的“依法治国”,而只能是适合阶级斗争的“政策治国”……最终导致“文革”悲剧。

——摘编自《新中国的民主政治建设及启示》

材料三:全面推进依法治国,总目标是……即:在中国共产党领导下,坚持中国特色社会主义制度,贯彻中国特色社会主义法治理论,形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系,形成完善的党内法规体系,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,促进国家治理体系和治理能力现代化。

——2014年10月,《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》

材料四:2020年5月8日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,这是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律,是新时代我国社会主义法制建设的重大成果。“立法要有人民性,这是立法的指导思想。”孙宪忠说,我国民法典每一条都是围绕着承认和保护民事权利、指引主体如何行使权利展开的。此外,民法典针对现行民事法律中对人民权利的不必要限制性规定都作出修改,充分体现了“最大程度保护人民权利”这一宗旨。

——摘编自“学习强国”时政新闻

请回答:

(1)请写出我国体现材料一中作者观点的根本政治制度的名称。这一制度确立的标志是什么?

(2)根据材料二概括“文革”时期民主法治遭到破坏的原因是什么?

(3)根据材料三,指出《决定》中全面推进依法治国的总目标是什么?

(4)材料四体现出我国首部民法典的制定是从什么角度出发的?综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对民主法制建设的认识?

材料一 面对深重的民族灾难和激烈的社会矛盾,为改变中华民族的悲惨命运,中国人民和无数仁人志士进行着艰辛探索和顽强抗争。那个风雨如晦的年代,孕育了邓小平同志救国救民的理想和追求。

——摘自《习近平在纪念邓小平同志诞辰110周年座谈会上的讲话》(2021年7月1日)

(1)在那个风雨如晦的年代,中国共产党团结带领中国人民进行了艰辛探索,请写出中国共产党探索中国革命新道路时创造的局面和重要史实。

材料二 从今以后,只要不发生大规模的外敌入侵,现代化建设就是全党的中心工作。其他工作包括党的政治工作,都是围绕着这个中心工作,并为这个中心工作服务的;不能再搞任何离开这个中心工作,损害现代化建设的“政治运动”和“阶级斗争”了。

——摘自《人民日报》(1978年12月25日)

(2)“这个中心工作”最早是在哪次会议上提出的?为了实现“这个中心工作”,我们在思想组织方面作出了怎样的努力?此后,我国在农村经济体制改革的特点是怎样的?

材料三 改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

(3)根据材料三和所学知识,邓小平认为社会主义的本质是什么?为了“增强社会主义国家的综合国力”,我国在深圳等地区采取了怎样的政策和优惠措施?

(4)综上所述,我们是怎样改变材料一中“中华民族的悲惨命运”的?

材料

(1)中华人民共和国的成立开辟了中国历史的新纪元。根据材料一图文指出新中国成立后为巩固新生政权,党和政府采取了哪些措施?

材料二 20世纪50年代中国共产党领导中国人民走上了社会主义道路,由此开始了中华民族在社会主文道路上实现伟大复兴的历史征程。…经过20多年的探索和建设,以十一届三中全会为起点,提供了一种不同于西方民主的国家发展模式。

——摘自《复兴之路》

(2)据材料二并结合所学知识,说出“中国人民走上了社会主义道路”的时间和标志。

材料三 深圳特区大事记(部分)

| 时间 | 大事记 |

| 1978年 | 中共十一届三中全会召开 |

| 1980年 | 我国决定在深圳、珠海、汕头、厦门设置经济特区 |

| 1984年 | 邓小平南下视察深圳等经济特区 |

| 1992年 | 邓小平视察武昌、深圳、珠海、上海等地并发表重要谈话; 深圳生产总值比1979年增长了144倍。 |

材料四 这次抗击新冠肺炎疫情的伟大斗争,充分彰显了党的领导和我国社会主义制度的显著优势,极大增强了全党全国各族人民的信心信念。当今世界,要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话,那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的!

——习近平2021年2月20日在党史学习教育动员大会上的讲话

(4)依据材料四,指出中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的根源。

材料一 我们改革中国的主义,是三民主义。三民主义的精神就是要建设一个极和平,极自由,极平等的国家,不但在政治上要谋民权的平等,而且在社会上要谋经济的平等。

——1919年间孙中山和戴季陶一次谈话

材料二 我们主张的新民主主义的经济,也是符合于孙先生的原则的。……按照孙先生的原则和中国革命的经验,在现阶段上,中国的经济,必须是由国家经营、私人经营和合作社经营三者组成的。而这个国家经营的所谓国家,一定要不是“少数人所得而私”的国家,一定要是无产阶级领导下而“为一般平民所共有” 的新民主主义的国家。

——毛泽东《论联合政府》

材料三 社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。……社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)据材料一,概括孙中山的主要观点。他所领导的辛亥革命取得了哪些突出成就?

(2)据材料二,概括毛泽东有关新民主主义国家的经济、政治主张。并指出这些主张与孙中山三民主义之间的关系。

(3)据材料三,指出邓小平发展经济的思路,根据这个发展思路,中国采取了哪些经济发展措施?

(4)综合上述材料,指出三位伟人共同的追求。