“知西来大势,识外国文明,想效法自强”,透过李鸿章洋务历程,体验洋务自强的艰辛。

材料一:李鸿章正是在上海战场亲眼目睹了西洋火器的威力后,才从一个传统的中国士人,转变为西方技术的终身信徒。他在寄给老师曾国藩的信函中自信地写道:“炮力所穿,无孔不入……西洋炸炮,战守攻具,天下无敌”。

——摘自《外国人评点李鸿章》

材料二:创办轮船招商局使“内江外海之利,不致为洋人尽占”,三年多时间,外轮损失一千三百多万两(白银),美国旗昌行不堪赔累,被招商局归并。……中国资本能挫败洋商,这在当时曾被视为“创建之事”。

——摘自《中国历史八年级上册教师教学用书》

材料三:李鸿章办了多年洋务之后,在给曾国藩的信中写道:“惟中国政体,官与民、内与外均难合一……抑实不如日本。” 后来,曾为洋务运动旗帜的江南制造总局,被日军侵占,更名为“三菱重工株式会社江南造船所”。

——摘自《外国人评点李鸿章》

(1)根据材料一指出李鸿章学习西方技术的直接原因是什么?并列举李鸿章创办的军事工业和民用企业及它方面的强国举措

(2)根据材料二概括轮船招商局在经济方面起到的作用。

(3)根据材料三分析洋务运动没有使中国走向富强的原因有哪些?

(4)根据以上材料并结合所学知识,从近代化角度简要评价李鸿章。

相似题推荐

材料一:由于在对内对外战争中对西方坚船利炮的威力大开眼界,对来自西洋的“数千年来未有之强敌”(李鸿章语)开始有所认识,这样才能转而主张缓和与西方的紧张关系,并引进西方军事技术,以求“御侮自强”之术。

——罗荣渠《现代化新论》

材料二:

时间 | 内容 |

1862年 | 创办京师同文馆(外语) |

1863年 | 创办广方言馆(外语) |

1866年 | 创办福州船政学堂(军事) |

1867年 | 创办天文算学馆(科技) |

1880年 | 创办北洋电报学堂(科技,电报,通讯) |

1880年 | 创办北洋水师学堂(军事) |

1885年 | 创办天津武备学堂(军事) |

(上图:1872年赴美幼童图片)“挑选聪颖幼童赴美国书院,学习军政、船政、步算、制造诸学,使西人擅长之技,中国皆能谙悉,以培实用人才而图自强。”

——李鸿章

材料三:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。师其法而不必尽用其人。”

——《李鸿章致总理衙门书》

请回答:

(1)依据材料一,指出洋务运动兴起的具体原因。

(2)根据材料二,指出洋务运动在人才培养方式、教育内容和培养目标方面的特点。

(3)综合以上三则材料并结合所学知识,分析洋务运动失败的根本原因。

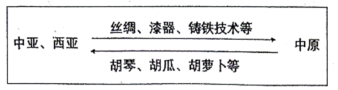

(1)根据上图,能准确描述汉代中外交往特点的是____。(填字母)。

| A.封闭保守 | B.双向交流 | C.抵御外来侵略 | D.加强行政管理 |

(3)根据下面知识卡片内容,比较洋务运动和明治维新有哪些不同点。

| 洋务运动 ①总共办了120个企业,其中军工企业是21个,且属于封建企业。 ②在社会制度变革层面,当时完全不可能考虑,而日本在这方面比中国先进很多! | 明治维新 ①办了5600个公司,属于资本主义企业,这些企业完全引用了西方的企业制度。 ②日本还进行社会制度的变革,运用西方的资本主义制度。 |

材料一 以船炮而言,本为防海必需之物,虽一时难以猝办,而为长久计,亦不得不先事筹维。且广东利在通商,自道光元年至今,粤海关已征三千余万两,收其利者必须预防其害,若前此以关税十分之一。制炮造船,则制夷已可裕如,何至尚形棘手?

——《林则徐集》奏稿

材料二 邑聚千数百童生,擢十数人为生员;省聚万数千生员,而拔百数十人为举人;天下聚数千举人,而拔百数人为进士;复于百数进士,而拔数十人入翰林,此其选之精也。然内政外交,治兵理财,无一能举者,则以科举之试以诗文楷法取士,学非所用、用非所学故也。

——梁启超《公车上书请变通科举折》

材料三 古今万国,政体不齐,治乱各别。其拨乱为治者,罔不舍旧谋新,由专制政治,趋于自由政治;由个人政治,趋于国民政治;由官僚政治,趋于自治政治。此所谓立宪制之潮流,此所谓世界系之轨道也。吾国既不克闭关自守,即万无越此轨道逆此潮流之理。进化公例,适者生存。凡不能应四周情况之需求而自处于适宜之境者,当然不免于灭亡。日之与韩殷鉴不远。吾国欲图世界的生存,必弃数千年相传之官僚的、专制的个人政治,而易以自凼的、自治的国民政治也。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料四 十九世纪末,马克思主义零星传入中国,当时人们把它当作“均平治世”的学说。节译的《共产党宣言》中“全世界无产者联合起来”就曾翻译为“四海之内皆兄弟”。中国共产党早期创始人李大钊1918年在《新青年》上发表《庶民的胜利》,也满怀豪情地宣告“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”(当时)中国知识界对社会主义是热情向往的。

——摘编自王芸《从天下大同到社会主义》

材料五 自1840年以来,各时代思想特征虽十分不同,流派分立,各具理说,个别概念之琐屑,复不可胜计,而最基本之原始动力则是完全一致的。

——王尔敏《中国近代思想史论》

(1)据材料一,概括林则徐的海防思想。

(2)据材料二,概括梁启超对科举选才的基本看法。并结合所学知识,指出梁启超上述议论的目的。

(3)据材料三,归纳陈独秀的主要观点。

(4)据材料四及结合所学知识,简要说明“中国知识界对社会主义是热情向往的”原因。

(5)综合上述材料,指出材料五中近代中国新思潮不断涌现的“最基本之原始动力”。

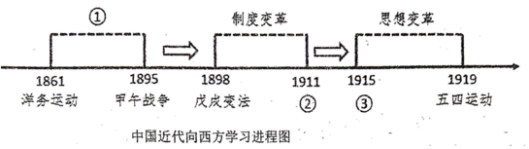

【器物之变】

材料一:可惜道光、咸丰年间的人没有领受军事失败的教训,战后和战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。直到咸丰末年,英法联军攻进了北京,然后有少数人觉悟了,知道非学西洋不可。

——蒋廷龄《中国近代史》

【制度之变】

材料二:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之本,在变科举;而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

材料三:革命结束了君主专制制度在中国的统治,揭开了民主共和的新一页。从此,中国不再被称为“帝国”,而被称为“民国”。由“帝”而“民”,标示着国家性质以及人们地位的变化。

——杨天石《帝制的终结》

【思想之变】

材料四:西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。

——陈独秀《本志罪案之答辩书》

(1)材料一中的“少数人”指的是地主阶级的哪一派别?为了“学西洋”他们掀起了什么运动?这场运动带来的积极影响是什么?

(2)材料二中的“变法”指的是什么事件?这次“变法”关于变革军事的措施是什么?

(3)材料三中“革命”指的是什么历史事件?依据材料概括该事件的历史意义。

(4)材料四中的“德、赛两位先生”指的是什么?

(5)通过以上学习探究,你有什么感悟?

主题:近代化的探寻

展板一【步入近代史历程】

(1)一组同学阅读文学典籍后,制作了下面的读书卡。请按照要求完成空白处内容的填写。

| 战争一:_____ 时间:1840年6月—1842年8月 原因:英国为开辟海外市场,掠夺生产原料 结果:______ 影响:______ | 战争二:八国联军侵华战争 时间:1900—1901年 原因:为镇压义和团运动,八国组成联军侵华 结果:八国联军攻陷北京,清政府被迫签订_____ 影响:________ |

展板二【近代化探寻历程】

(2)二组同学展示了上边一组图片,它们分别为研究哪一历史事件提供了史料?写出中国近代化的特点。

材料一 由于在对内对外战争中对西方的坚船利炮的威力大开眼界,对来自西洋的“数千年来未有之强敌”(李鸿章语)开始有所认识,这样才能转而主张缓和与西方的紧张关系,并引进西方军事技术,以求“御侮自强”之术。

(1)为了寻求“御侮自强”之术,李鸿章进行的这场实践探索的其根本目的是什么?材料二 这场运动经过30多年的建设,中国近代化的军事工业、民用工业、交通运输业等逐渐发展起来,在客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。……加上其内部的腐败和外国势力的挤压,它没有使中国走上富强的道路。

(2)根据材料二指出洋务运动的历史地位。并分别举出一个“军事工业”和“民用工业”的实例。材料三 “这场持续了约三十五年的运动,是一种浮于表面的近代化尝试;它只采用了西方文明中那些具有直接实用价值的东西。而另一些更为可取的方面……却完全被忽视了。”

(3)材料三中“直接实用价值的东西”“更为可取的方面”分别指什么?(4)根据上述材料和所学知识,指出它给中国近代化探索留下什么有益的启示?