材料一:“中国遇到了数千年未有之强敌,中国处在三千年未有之大变局。盖目前之患在内寇,长久之患在西人,若不及早自强,厝火积薪(把火放到柴堆下面),可危实甚。”

——李鸿章

材料二:“中国文武制度,纲常名教,事事远出西人之上,独火器万万不及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器;欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。”

——(江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

材料三:美国汉学家芮玛丽这样评价洋务运动:不但一个王朝,而且一个文明看来已经崩溃了。但由于十九世纪六十年代的一些杰出的人物的非凡努力,它们终于死里求生,再延续了六十年。”

(1)依据材料一分析,李鸿章认为中国当时遇到了哪些强敌?

(2)根据材料二分析,洋务派们认为中国应如何自强?

(3)材料三中芮玛丽是怎样评价洋务运动?

(4)依据所学的历史知识,我们应该如何评价洋务运动?

相似题推荐

材料一 张之洞创办的汉阳铁厂曾是当时亚洲最大的钢铁联合企业,规模仅仅次于德国费尔克林根钢铁厂,居世界第二位,故被当时的舆论称之为“东方雄厂”。但由于专制官办体制的腐败无能,铁厂从投产开始就一波三折。1948年这一钢铁巨龙走到了生命的尽头。

——摘编自许晓斌、段锐《双阳铁厂—一湮没的钢铁巨龙》

(1)据材料一并结合所学知识指出汉阳铁厂创办的主要目的是什么?据材料,“这一钢铁巨龙走到了生命的尽头”原因是什么?

材料二 当第一份《中华民国军政府鄂军都督黎布告》张贴于武汉街头时,“到处挤满了观众,不识字的人请识字的人念给他们听。武昌街头巷尾,可谓万头攒动,群情兴奋,许多人流下热泪,感到扬眉吐气”。武昌城内广大群众积极参军参战。各中小学校数以万计的学生纷纷“停课闹革命”。一支约1300人的“湖北学生军”在很短时间内组建,成员多为武昌的初级师范、中学和高小的学生。

——湖北党史网

(2)材料二描述的是武汉历史哪一次重大事件后的情景?当时武昌城内的广大群众待别是学生“积极参战,面跃参军”,说明了什么?这次历史事件对中国社会产生了怎样重大的影响?

材料三 为了总结大革命失败的经验表训,纠正陈独秀的右倾机会主义错误,确定党在新时期的斗争方针和任务,在共产国际的帮助下,1927年8月7日中共中央在汉口召开了中央紧急会议……

——摘编自百度百科

(3)材料三反映的是共产党的哪次会议?会后毛泽东回湖南领导了哪场武装斗争?

材料四 中国军队作战数百次,伤亡40余万,毙伤日军25万多,大大消耗了日军力量,苏联援华志愿航空队也参加了这次会战。武汉会战是抗战战略防御阶段规模最大、时间最长、歼敌最多的一次战役。国军最后为保存有生力量,从武汉地区主动撤退。自此,抗战由战略防御阶段转入战略相持阶段,日本被迫改变侵华政策:以政治诱降为主、军事打击为辅;转移兵力进行敌后战场的“治安”作战。

——高等教育出版社《中国近代史》

(4)根据材料四,概括分析武汉会战的影响。

材料一 汪林茂在《层次递进的晚清三次新政》中评论某一历史事件时说:“其最大的意义并不是产生了‘自强’的效用,而是在古老的封建主义的‘体’上撕开了一道口子,开动了近(现)代化的这辆列车。”

——摘编自汪林茂《层次递进的晚清三次新政》

材料二 甲午战后,列强对中国的侵凌,空前凶猛,中国的反应亦随之激烈。反应有两种类型,动机虽均为自救,而所循途径则大相径庭。一为外察大势,内求诸己,认为必须大事变革,救亡图存,与人并驾齐驱,结果形成政治改制运动:一为昧视时代,仍要返回中国中心之世,与外界绝缘,结果演变为暴力反洋运动。

——郭廷以《近代中国史纲》

材料三 有人说:1901年,中国陷入无尽的黑暗中;1911年,一道闪电划过,却黑暗依旧;1921年,中国终于迎来了曙光。

请回答:

(1)材料一是汪茂林对哪一历史事件的评论?请列举一例以“自强”为口号创办的工业。

(2)依据材料二指出,甲午中日战后中国出现的两种反应的动机是什么?结合所学知识,分析材料中“政治改制运动”是指什么历史事件?

(3)依据材料三,“一道闪电划过”指什么?为什么说“黑暗依旧”?

(4)上述材料所反映的历史事件体现了哪个共同的主题?在中国近代史上有何共同作用?

材料一 中国割让香港岛给英国,赔款2100万元,开放广州……上海五处为通商口岸,英商在华进出口货物应缴纳的税款,中国须同英国协定。

——岳麓书社八年级上册

材料二 清政府割让辽东半岛、台湾全岛以及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本……开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠,允许日本在通商口岸开设工厂等。

——人民教育出版社八年级上册

材料三 清政府赔偿白银4.5亿两,以海关等税收作担保,清政府保证禁止人民参加反帝活动,清政府拆毁大沽炮台……不准中国人居住。

——人民教育出版社七年级上册

材料四 经历了从“师夷长技以制夷”到变法维新的探索,人们发现温和的改良无法从根本上改变旧制度。于是,人们发动革命,推翻旧王朝,建立了共和国。接着,高举民主、科学大旗,吹响了思想解放的号角。

(1)材料一中的条约与哪次战争有关,该事件后中国社会性质发生怎样的变化?

(2)材料二反映的是哪一个条约的内容?条约中哪一项内容对中国危害最大?

(3)依据材料三,指出该条约中哪一项内容表明清政府已经成为“洋人的朝廷”?

材料五 由于中国人民闭关自守,骄傲自满,19世纪中期到20世纪初的灾难性战争使他们受到巨大的刺激,在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应……

(4)对材料五中所说的中国人民“反入侵”的斗争有哪些?请列举出来。(至少两个)

(5)材料四中“师夷长技以制夷”指的是什么历史事件?写出其创办的军事工业、民用工业一例。

材料一 19世纪60年代,……以军事工业为主的近代工业出现了,新式海陆军开始筹建,新式学堂一一举办,留学生陆续外派,大清国有了些许新的气象。

——引自《复兴之路》

(1)什么运动给“大清国带来了些许新的气象”?分别举出军事工业、新式海军、新式学堂各一例。

材料二 十九、二十世纪之交的中国,当北洋水师“致远号”的桅杆在黄海水域的波涛中沉没,国内民族危机空前高涨。一批具有忧患意识的知识分子,开始挑起对民众进行启蒙的重任,探索实现救国自强的道路。

——《百年世博梦》解说词

(2) “一批具有忧患意识的知识分子,开始挑起对民众进行启蒙的重任”指的是什么事件?起到了什么样的作用?

材料三 我们现在认定只有这两位先生,可以救活中国在政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀《本志罪案之答辩书》

(3)材料中的“两位先生”是指新文化运动中高举的哪两面大旗?

材料四 四十年艰苦创业,四十年奋斗不息,四十年春风化雨,四十年立己达人。改革开放40年的辉煌历程,是惠及世界的伟大中国实践。

——习近平

(4)改革开放战略决策是在哪次会议上提出的?在农村进行了怎样的改革?在农村进行的改革产生了什么影响?

(5) 今天,中国的发展已经站在一个新的历史起点,你认为中华民族伟大复兴之路将如何继续?

材料一:在办洋务的封建官僚们主持下,中国开始有了一批官办的企业。这些企业因为是使用新式机器,雇佣了大量工人,大体上按照西方的机器工厂的组织形式来进行生产。

——摘编自陈国庆《中国近代社会转型研究》

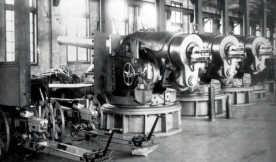

江南机器制造总局炮厂

材料二:洋务运动中的民用工业……于不知不觉中把封建主义的坚冰钻开了些微裂缝,而后,民族资本主义则可以沿着这些裂缝慢慢渗入。……总算起来,洋务运动所创办的新式文化事业大约有30个,正是这一批事业打开了传统文化之外的另一片天地。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三:

康有为认为,在所有的政体之中,只有君主立宪才是“治国之大经”,专制政体之不能生存于当今世界这是大势所趋。康有为的主张得到了光绪皇帝的支持,戊戌变法就此开始。 | 慈禧太后是破坏戊戌变法的罪魁祸首……她力求把变法限制在不影响自己的地位和权力范围内。否则,她宁可站在以光绪为代表的维新变法的对立面,也绝不容忍光绪借此培植新势力与自己抗衡 ——摘编自周敏之《论慈禧反对戊戌变法的原因》 |

(1)结合所学知识,指出材料一图中的企业是洋务派在哪一口号下创办的?根据材料一文字,概括洋务企业的特点。

(2)根据材料二,简述洋务运动的积极意义。结合所学知识,分析洋务运动没有使中国走向富强的原因。

(3)根据材料三图A,指出康有为的政治主张。结合所学知识,简述戊戌变法在文化方面的内容。根据材料三图B并结合所学知识,分析慈禧太后反对戊戌变法的原因。

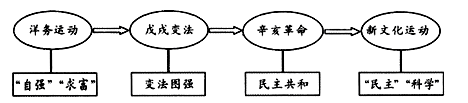

材料一:中国近代化探索历程示意图

材料二:中国的近代化历程,从洋务自强到变法维新,从辛亥革命到新文化运动,尽管期间遭遇过种种挫折和失败,但中国社会的变革,毕竟在山重水复中景随人转,迭相递进,由学习西方的军事思想到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化,由表及里,由浅入深,推陈出新。

(1)根据材料,开启中国近代化历程的事件是什么运动?这个运动失败的根本原因是什么?

(2)根据材料并结合所学知识,哪一历史事件揭开了“变法维新”运动的序幕?辛亥革命最伟大的历史意义是什么?

(3)请列举一位在中国近代化探索中做出了重要贡献的名人并介绍其主要事迹。

(4)根据材料二,总结在近代化探索道路上中国向西方学习的内容发生了怎样的变化?结合以上材料为中国近代历史的发展设计一个主题。