名校

解题方法

1 . 根据下文,回答问题。

我国坚定落实“双碳”承诺,做全球“碳中和”的践行者、贡献者和引领者。减少碳排放,实现碳中和的对策可以分为碳替代、碳减排、碳封存、碳循环4种主要途径。专家预测:2050年4种途径对全球碳中和的贡献率如图。2023年6月1日,我国首个海上 封存示范工程项目正式投用。

封存示范工程项目正式投用。

海上 封存就是将在海上采油过程中伴生的

封存就是将在海上采油过程中伴生的 “捕获”并“封存”在海底。首先,将油井开发伴生的

“捕获”并“封存”在海底。首先,将油井开发伴生的 捕获、分离、加压至气液混合的超临界状态,通过一口

捕获、分离、加压至气液混合的超临界状态,通过一口 回注井,以初期每小时约9吨的速度回注至距平台3公里、海底地层800多米的咸水层中。进一步促进海洋油气产业绿色低碳转型。

回注井,以初期每小时约9吨的速度回注至距平台3公里、海底地层800多米的咸水层中。进一步促进海洋油气产业绿色低碳转型。 主要来自化石燃料的燃烧,如煤、石油和

主要来自化石燃料的燃烧,如煤、石油和________ 等,化石燃料属于________ (填“可再生”或“不可再生”)能源。若排入大气中的 越来越多,会导致

越来越多,会导致________ 加剧。

(2)自然界碳的循环中,植物的光合作用能________ (填“吸收”或“释放”) 。

。

(3)由图可知,到2050年,对全球“碳中和”贡献率最大的途径是________ 。

(4)将 加压至超临界状态的过程,从微观角度分析,

加压至超临界状态的过程,从微观角度分析, 能被压缩的原因是

能被压缩的原因是_________ 。

(5) 的捕获是碳封存的首要环节。用NaOH溶液吸收

的捕获是碳封存的首要环节。用NaOH溶液吸收 ,发生反应的化学方程式为

,发生反应的化学方程式为________ 。

我国坚定落实“双碳”承诺,做全球“碳中和”的践行者、贡献者和引领者。减少碳排放,实现碳中和的对策可以分为碳替代、碳减排、碳封存、碳循环4种主要途径。专家预测:2050年4种途径对全球碳中和的贡献率如图。2023年6月1日,我国首个海上

封存示范工程项目正式投用。

封存示范工程项目正式投用。海上

封存就是将在海上采油过程中伴生的

封存就是将在海上采油过程中伴生的 “捕获”并“封存”在海底。首先,将油井开发伴生的

“捕获”并“封存”在海底。首先,将油井开发伴生的 捕获、分离、加压至气液混合的超临界状态,通过一口

捕获、分离、加压至气液混合的超临界状态,通过一口 回注井,以初期每小时约9吨的速度回注至距平台3公里、海底地层800多米的咸水层中。进一步促进海洋油气产业绿色低碳转型。

回注井,以初期每小时约9吨的速度回注至距平台3公里、海底地层800多米的咸水层中。进一步促进海洋油气产业绿色低碳转型。

主要来自化石燃料的燃烧,如煤、石油和

主要来自化石燃料的燃烧,如煤、石油和 越来越多,会导致

越来越多,会导致(2)自然界碳的循环中,植物的光合作用能

。

。(3)由图可知,到2050年,对全球“碳中和”贡献率最大的途径是

(4)将

加压至超临界状态的过程,从微观角度分析,

加压至超临界状态的过程,从微观角度分析, 能被压缩的原因是

能被压缩的原因是(5)

的捕获是碳封存的首要环节。用NaOH溶液吸收

的捕获是碳封存的首要环节。用NaOH溶液吸收 ,发生反应的化学方程式为

,发生反应的化学方程式为

您最近一年使用:0次

解题方法

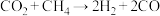

2 . 农村推广使用沼气可改善能源结构和环境卫生,沼气的主要成分(CH4)完全燃烧的化学方程式为___________ 。某便携式炉具使用有机物R作燃料,2.9gR在氧气中完全燃烧生成8.8gCO2和4.5gH2O,若R的相对分子质量为58,则R的化学式为___________ 。

您最近一年使用:0次

真题

解题方法

3 . 海洋是人类千万年来取之不尽,用之不竭的资源宝库。下列关于海洋中物质的说法正确的是

| A.“可燃冰”燃烧后几乎不产生任何残渣和废气 |

| B.海水“晒盐”后剩余的母液一定是氯化钠的不饱和溶液 |

| C.海水淡化只能得到淡水,剩余物质不再有任何利用价值 |

| D.海水中溶有大量的盐类,其中含量最多的盐是氯化镁 |

您最近一年使用:0次

解题方法

4 . 阅读下面科普短文,回答问题。

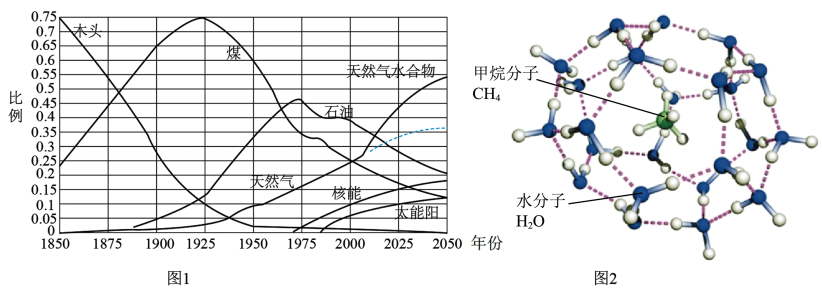

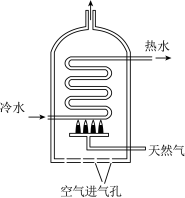

化石能源是目前应用最广泛的能源,但储量有限,不可再生。随着科技进步,全球能源结构也正在向多元、清洁、低碳转型,世界能源在近200年内的变化及预测趋势如图1所示。 可燃冰可释放出

可燃冰可释放出 天然气和

天然气和 的水,能量密度是天然气的2~5倍、煤的10倍。单位体积的可燃冰燃烧放出的热量远远大于煤、石油和天然气。虽然可燃冰有着诱人的前景,但可燃冰非常不稳定,改变低温高压的条件就会泄漏,它比二氧化碳带来的全球升温高10~20倍,所以目前对可燃冰的开采仍处于试验阶段。2017年,中国成为世界上第一个连续海上开采可燃冰时间最长、产气量最大的国家,将推动世界能源利用格局的改变。

的水,能量密度是天然气的2~5倍、煤的10倍。单位体积的可燃冰燃烧放出的热量远远大于煤、石油和天然气。虽然可燃冰有着诱人的前景,但可燃冰非常不稳定,改变低温高压的条件就会泄漏,它比二氧化碳带来的全球升温高10~20倍,所以目前对可燃冰的开采仍处于试验阶段。2017年,中国成为世界上第一个连续海上开采可燃冰时间最长、产气量最大的国家,将推动世界能源利用格局的改变。

(1)化石能源包括_______ ;

(2)可燃冰的形成条件是_______ ;

(3)从组成上,可燃冰属于_______ (选填“纯净物”或“混合物”):

(4)比较2000、2025和2050年能源结构中的化石能源,所占比例降低的是_______ ;

(5)甲烷燃烧的化学方程式为_______ ;

(6)可燃冰被视为传统能源的替代能源,其优点是_______ ;

(7)下列说法不正确的是________。

化石能源是目前应用最广泛的能源,但储量有限,不可再生。随着科技进步,全球能源结构也正在向多元、清洁、低碳转型,世界能源在近200年内的变化及预测趋势如图1所示。

可燃冰可释放出

可燃冰可释放出 天然气和

天然气和 的水,能量密度是天然气的2~5倍、煤的10倍。单位体积的可燃冰燃烧放出的热量远远大于煤、石油和天然气。虽然可燃冰有着诱人的前景,但可燃冰非常不稳定,改变低温高压的条件就会泄漏,它比二氧化碳带来的全球升温高10~20倍,所以目前对可燃冰的开采仍处于试验阶段。2017年,中国成为世界上第一个连续海上开采可燃冰时间最长、产气量最大的国家,将推动世界能源利用格局的改变。

的水,能量密度是天然气的2~5倍、煤的10倍。单位体积的可燃冰燃烧放出的热量远远大于煤、石油和天然气。虽然可燃冰有着诱人的前景,但可燃冰非常不稳定,改变低温高压的条件就会泄漏,它比二氧化碳带来的全球升温高10~20倍,所以目前对可燃冰的开采仍处于试验阶段。2017年,中国成为世界上第一个连续海上开采可燃冰时间最长、产气量最大的国家,将推动世界能源利用格局的改变。(1)化石能源包括

(2)可燃冰的形成条件是

(3)从组成上,可燃冰属于

(4)比较2000、2025和2050年能源结构中的化石能源,所占比例降低的是

(5)甲烷燃烧的化学方程式为

(6)可燃冰被视为传统能源的替代能源,其优点是

(7)下列说法不正确的是________。

| A.可燃冰是一种理想的能源,没有任何缺点 |

| B.可燃冰的开采技术已经非常成熟 |

| C.开采可燃冰时,甲烷泄漏会造成温室效应 |

| D.可燃冰就是固态甲烷 |

您最近一年使用:0次

解题方法

5 . 人类的生产、生活离不开燃料。

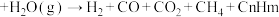

(1)化石燃料包括石油、煤和_______ 。家用燃气热水器的工作原理如图所示,若“空气进气孔”被部分堵塞,导致天然气燃烧不充分,会产生有毒气体一氧化碳,该反应的化学方程式为_______ 。_______ 。

(3)开发和利用新能源是解决能源问题的重要途径。下列利用了新能源的是______(填序号)。

(1)化石燃料包括石油、煤和

(3)开发和利用新能源是解决能源问题的重要途径。下列利用了新能源的是______(填序号)。

| A.风力发电 | B.潮汐发电 | C.太阳能发电 |

您最近一年使用:0次

6 . 漫漫黄沙变绿洲

2023年1月1日,国家林草局等七部门联合印发《全国防沙治沙规划(2021—2030年)》,提出到2025年规划完成沙化土地治理任务1亿亩,沙化土地封禁保护面积0.3亿亩。我国坚持“以树挡沙”,用40多年筑起了惊艳世界的“绿色长城”三北防护林工程,起到了防风固沙、涵养水源和保持水土的作用。采用“以光锁沙”技术,通过光伏阵列的有效遮阴,可减少沙地水分蒸发、促进原生植物生长。占地1200亩的光伏项目,每年绿电发电量6000万千瓦时,大体相当于节省标煤1.8万吨,减少二氧化碳排放量超4.9万吨。

我国科学家发明吞沙巨兽“以草固沙”,它能将装入车厢的稻草自动捆扎成标准的草方块,然后使用特殊的离刀和传送带将草方块固定在沙漠表面以下25厘米处,同时,还喷洒一种天然固沙剂,将沙子黏合在一起,牢牢锁住沙漠表面的水分,提高沙漠表面的蓄水能力,大大改善各种环境下抗旱植物的存活率。

(1)近年来我国沙尘天气明显减少的主要原因是什么?

(2)为什么“以光锁沙”技术能减少沙地水分蒸发?

(3)请写出煤燃烧产生二氧化碳的化学方程式。

(4)草方块可将降水蓄积在沙层表面,不至于很快下渗到沙层的下部,原因是什么?

(5)文中提到的固沙剂应具有哪些性质?(写一点)

(6)从光合作用的角度分析,植物要在沙漠地带生长,重点需要解决什么问题?

2023年1月1日,国家林草局等七部门联合印发《全国防沙治沙规划(2021—2030年)》,提出到2025年规划完成沙化土地治理任务1亿亩,沙化土地封禁保护面积0.3亿亩。我国坚持“以树挡沙”,用40多年筑起了惊艳世界的“绿色长城”三北防护林工程,起到了防风固沙、涵养水源和保持水土的作用。采用“以光锁沙”技术,通过光伏阵列的有效遮阴,可减少沙地水分蒸发、促进原生植物生长。占地1200亩的光伏项目,每年绿电发电量6000万千瓦时,大体相当于节省标煤1.8万吨,减少二氧化碳排放量超4.9万吨。

我国科学家发明吞沙巨兽“以草固沙”,它能将装入车厢的稻草自动捆扎成标准的草方块,然后使用特殊的离刀和传送带将草方块固定在沙漠表面以下25厘米处,同时,还喷洒一种天然固沙剂,将沙子黏合在一起,牢牢锁住沙漠表面的水分,提高沙漠表面的蓄水能力,大大改善各种环境下抗旱植物的存活率。

(1)近年来我国沙尘天气明显减少的主要原因是什么?

(2)为什么“以光锁沙”技术能减少沙地水分蒸发?

(3)请写出煤燃烧产生二氧化碳的化学方程式。

(4)草方块可将降水蓄积在沙层表面,不至于很快下渗到沙层的下部,原因是什么?

(5)文中提到的固沙剂应具有哪些性质?(写一点)

(6)从光合作用的角度分析,植物要在沙漠地带生长,重点需要解决什么问题?

您最近一年使用:0次

真题

解题方法

7 . 《汉书》中记载:“高奴县有洧水,可燃”。这里地下冒出的黑色“洧水”指的是

| A.石油 | B.猪油 | C.矿泉水 | D.盐湖水 |

您最近一年使用:0次

解题方法

8 . 下列做法不符合“倡导生态文明,共建绿色家园”的是

| A.草稿纸双面书写 | B.减少使用一次性碗筷 | C.垃圾分类处理 | D.尽量私家车出行 |

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

19次组卷

|

2卷引用:2024年湖南省岳阳市初中学业水平考试适应性测试化学试卷(二)

解题方法

9 . 请根据所学化学知识填写下列空白。

(1)骑单车出行,不仅能强身健体,还能有效减少 、

、 、CO等气体的排放,这些气体中会造成酸雨的是

、CO等气体的排放,这些气体中会造成酸雨的是________ 。

(2)在钢架桥梁上喷涂防锈涂料,可防止桥梁生锈。该防锈方法的原理是________ 。

(3)高性能无人机逐渐应用到农业、航拍和军事等多个领域,其框架最适合选用密度小、强度高、耐热、耐疲劳、化学稳定性好的______(填字母)。

(4)为促进小麦生长,增强小麦的抗寒、抗旱能力,在种植小麦的过程中需要施加适量的________ (填化肥种类)。

(1)骑单车出行,不仅能强身健体,还能有效减少

、

、 、CO等气体的排放,这些气体中会造成酸雨的是

、CO等气体的排放,这些气体中会造成酸雨的是(2)在钢架桥梁上喷涂防锈涂料,可防止桥梁生锈。该防锈方法的原理是

(3)高性能无人机逐渐应用到农业、航拍和军事等多个领域,其框架最适合选用密度小、强度高、耐热、耐疲劳、化学稳定性好的______(填字母)。

| A.不锈钢 | B.碳纤维复合材料 | C.合成纤维 |

(4)为促进小麦生长,增强小麦的抗寒、抗旱能力,在种植小麦的过程中需要施加适量的

您最近一年使用:0次

10 . 阅读下列科普材料

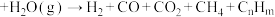

新能源中的生物质能作为清洁能源受到广泛欢迎,生物质可通过热化学转化成富氢气体,生物质气化是其高效利用的主要技术之一,空气、氧气、水蒸气及它们的混合气体作为气化剂的生物质热解已被广泛研究。木粉在 混合气氛下气化的研究有助于更好的对生物质气化反应机理、特性及产物进行分析。

混合气氛下气化的研究有助于更好的对生物质气化反应机理、特性及产物进行分析。

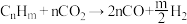

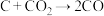

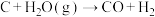

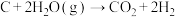

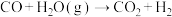

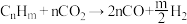

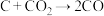

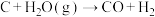

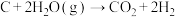

相关部分化学反应

木粉

……

……

表1 一定条件下, 与

与 混合气氛下不同温度时木粉气化气体组分表

混合气氛下不同温度时木粉气化气体组分表

相关知识:1.水碳比(S/B)=进料中水蒸气的分子数/生物质样品中碳的原子数

2.部分反应需要较高的温度

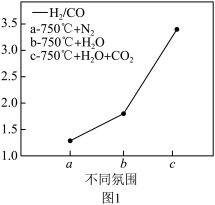

图1是750℃时,不同气氛下气化 比值

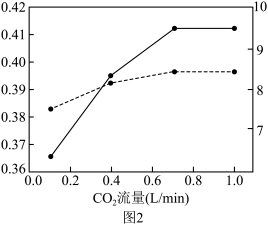

比值 流量对木粉气化气体体积和氢气产量

流量对木粉气化气体体积和氢气产量

(1)常见的化石燃料有___________ 、石油和天然气。

(2)氢能做为清洁能源,其最大的优势是___________ 。

(3)通过反应:木粉 ,我们可以知道木粉中一定含有的元素有

,我们可以知道木粉中一定含有的元素有___________ 。

(4)在 中,反应物和生成物中属于单质的2种物质分别是

中,反应物和生成物中属于单质的2种物质分别是___________ 。

(5)表1中,一定条件下, 的流量从0.1增至1.0L/min,

的流量从0.1增至1.0L/min, 和CO的含量均

和CO的含量均___________ (填“升高”或“降低”)。 浓度由33.08%降到30.53%,原因是

浓度由33.08%降到30.53%,原因是___________ 。

(6)加入水蒸气和 可以显著促进木粉的气化性能,请通过图1中的数据加以说明

可以显著促进木粉的气化性能,请通过图1中的数据加以说明___________ 。为了更好的比较750℃时,气体氛围对木粉气化的影响,还可以增加一组实验是___________ 。

(7)由图2可知,一定条件下, 流量对木粉气化气体体积和氢气产量的影响是

流量对木粉气化气体体积和氢气产量的影响是___________ 。

(8)利用 ,替代部分水蒸气可以实现生物质、

,替代部分水蒸气可以实现生物质、 和

和 气化的好处之一是

气化的好处之一是___________ 。

新能源中的生物质能作为清洁能源受到广泛欢迎,生物质可通过热化学转化成富氢气体,生物质气化是其高效利用的主要技术之一,空气、氧气、水蒸气及它们的混合气体作为气化剂的生物质热解已被广泛研究。木粉在

混合气氛下气化的研究有助于更好的对生物质气化反应机理、特性及产物进行分析。

混合气氛下气化的研究有助于更好的对生物质气化反应机理、特性及产物进行分析。相关部分化学反应

木粉

……

……表1 一定条件下,

与

与 混合气氛下不同温度时木粉气化气体组分表

混合气氛下不同温度时木粉气化气体组分表 的流量(L/min) 的流量(L/min) | 混合气氛中 体积分数(%) 体积分数(%) |  的比例 的比例 | CO(%) |  (%) (%) |  (%) (%) |  (%) (%) |

| 0.1 | 1.23 |  | 11.38 | 8.663 | 35.08 | 44.88 |

| 0.4 | 4.74 |  | 12.64 | 7.247 | 34.81 | 45.3 |

| 0.7 | 8.02 |  | 13.35 | 7.44 | 32.65 | 46.56 |

| 1.0 | 11.07 |  | 14.06 | 8.349 | 30.53 | 47.06 |

2.部分反应需要较高的温度

图1是750℃时,不同气氛下气化

比值

比值

流量对木粉气化气体体积和氢气产量

流量对木粉气化气体体积和氢气产量

(1)常见的化石燃料有

(2)氢能做为清洁能源,其最大的优势是

(3)通过反应:木粉

,我们可以知道木粉中一定含有的元素有

,我们可以知道木粉中一定含有的元素有(4)在

中,反应物和生成物中属于单质的2种物质分别是

中,反应物和生成物中属于单质的2种物质分别是(5)表1中,一定条件下,

的流量从0.1增至1.0L/min,

的流量从0.1增至1.0L/min, 和CO的含量均

和CO的含量均 浓度由33.08%降到30.53%,原因是

浓度由33.08%降到30.53%,原因是(6)加入水蒸气和

可以显著促进木粉的气化性能,请通过图1中的数据加以说明

可以显著促进木粉的气化性能,请通过图1中的数据加以说明(7)由图2可知,一定条件下,

流量对木粉气化气体体积和氢气产量的影响是

流量对木粉气化气体体积和氢气产量的影响是(8)利用

,替代部分水蒸气可以实现生物质、

,替代部分水蒸气可以实现生物质、 和

和 气化的好处之一是

气化的好处之一是

您最近一年使用:0次

7日内更新

|

13次组卷

|

2卷引用:2024年辽宁省中考适应性考试(对标模拟) 理化试卷 -初中化学