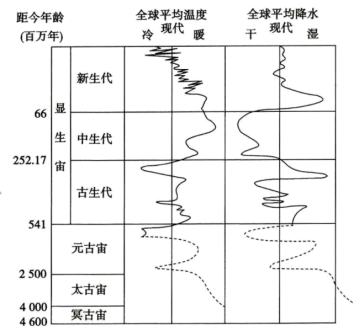

1 . 地质时期的气候以冰期与间冰期(间冰期是大冰期中相对温暖的时期)交替出现为特点,时间尺度在10万年以上。下图为地质时期的气候变化图。据此完成下面小题。

1.相比现在,古生代后期( )

| A.物种种类丰富 | B.山地积雪下限偏高 |

| C.各大陆分布较集中 | D.北温带北界偏北 |

| A.太古宙——温暖湿润 | B.古生代——寒冷干燥 |

| C.中生代——火山活动频繁 | D.晚古生代——森林植被茂密 |

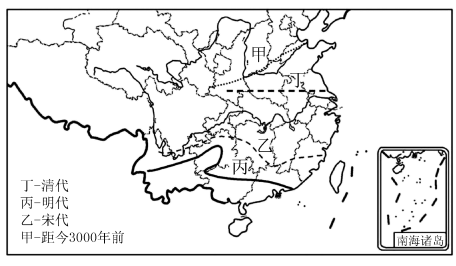

2 . 亚洲象是生活在湿热地区的群居动物,其分布与一定的气候条件相适应。读历史时期亚洲象分布北界的变化示意图,据此完成下面小题。

1.自3000年前至明代,亚洲象分布的最北界( )

| A.不断北移 | B.不断南移 | C.先北移后南移 | D.先南移后北移 |

| A.3000年前全球海平面较低 | B.宋代时期热带、亚热带向北扩大 |

| C.明代时期全球冰盖面积较大 | D.清代时期全球降水增多 |

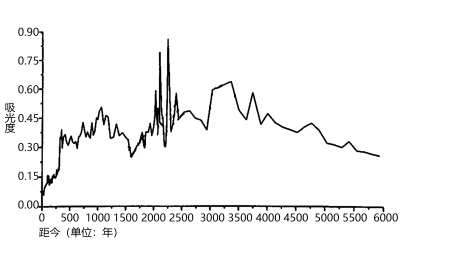

3 . 研究表明,泥炭是一种记录过去气候变化的可靠地质载体。一般认为当沼泽表面气候温暖、湿润时,泥炭的腐殖化度较低。科研中使用分光光度计测量泥炭样品的吸光度,泥炭腐殖化程度与其碱提取液的吸光度值成正相关。下图示意我国东北长白山区锦北泥炭距今6000年以来剖面样本的吸光度变化。据此完成下面小题。

1.锦北泥炭剖面样本距今约1600年左右吸光度较低,且剖面中木本植物残体含量大,当时的气候特征与下列气候事件体现一致的是( )

| A.黄河中下游平原的严重干旱事件 | B.北大西洋大规模冰川漂移事件 |

| C.青藏高原末次冰期暖湿气候事件 | D.中国明清时期小冰期气候事件 |

| A.沼泽中水生植物增多 | B.沼泽地表水盐度降低 |

| C.沼泽地面积显著增大 | D.沼泽边缘演化为草原 |

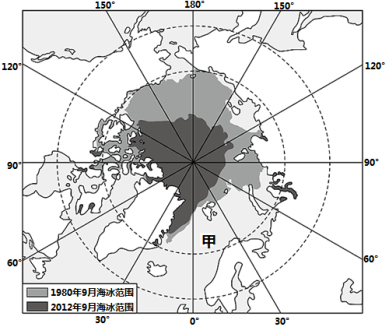

材料一:冰冻圈是地球表层的水以固态形式存在的圈层,包括陆地表层的冰川(冰盖)、冻土、积雪、江(河、湖)冰等;海洋上的海冰、冰山等;大气圈中的冰晶等。冰冻圈是气候变化最敏感圈层之一,在全球变暖背景下,冰冻圈各要素都在变化,主要表现为规模、温度的变化以及使原本封存在冰冻圈内的有机碳融化分解。我国的冰冻圈主要分布在青藏高原和北方地区。

材料二:下图为两极海冰范围变化图。

(1)描述1970-2019年期间两极海冰变化的特征。

(2)说出近年来青藏高原地区冰冻圈显著变化的主要表现。

(3)分析冰冻圈的变化对气温的影响及原因。

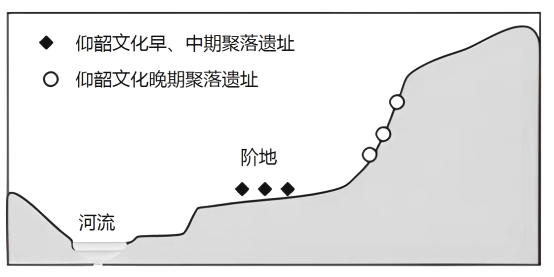

仰韶文化是指黄土高原地区的新石器时代彩陶文化,该时期的农业生产以种植粟类作物为主;用黄土烧制的陶器广泛用于生产、生活。在仰韶文化早、中期,先民选择在河流阶地居住,并用大型木材和泥墙建造房屋;在仰韶文化晚期,我国亚热带—暖温带界线南移,在人类活动和环境变化的双重压力下,该处先民被迫选择在高处挖掘窑洞居住。下图示意仰韶文化早期—晚期先民聚落位置的变迁。

(1)从河流的角度,说明先民选择河流阶地居住的主要原因。

(2)分析仰韶文化晚期该地区气温的变化。

(3)简析仰韶文化晚期,该地区聚落向高处迁移的主要原因。

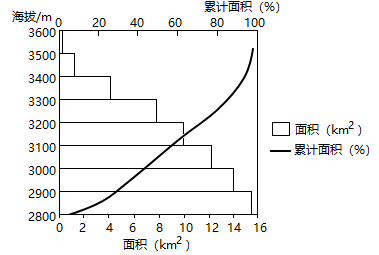

6 . 温度、降水是影响山地冰川形成和分布的主要因素。贺兰山主峰敖包疙瘩位于宁夏回族自治区西北部,海拔3556米,是宁夏的最高峰,境内没有发育现代冰川,但分布于贺兰山主峰附近地区的冰川地貌和沉积物却显示出贺兰山在历史时期的冰川演变,下图为贺兰山末次冰盛期冰川分布的海拔高度与累计面积关系图。据此完成下面小题。

1.与末次冰盛期相比,导致目前贺兰山地区没有现代冰川的主要原因是( )

| A.处在间冰期,年平均气温较高 | B.位于低纬度地区,年均温较高 |

| C.主峰海拔降低,冬季气温较高 | D.全球气候加速变暖使冰川融化 |

| A.正相关 坡面气温差异 | B.负相关 坡面坡向差异 |

| C.正相关 坡面坡度差异 | D.负相关 坡面面积差异 |

7 . 渭河盆地地处暖温带半干旱一半湿润气候区,末次间冰期和末次冰期之间以来地下形成了巨厚的沉积物。一般情况下,沉积物和沉积环境变化取决于气候变化。下表为末次间冰期以来渭河盆地中部某地区沉积物的平均颗粒变化统计表。据此完成下面小题。

| 深度(米) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 沉积环境 | 陆相沉积 | 湖相沉积 | ||||||||||

| 距今年代(万年) | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 沉积物平均粒径(微米) | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | 22 | 12 | 9 | 10 |

1.距今8万年以来,塑造渭河盆地的主要外力作用是( )

| A.风化作用 | B.冰川作用 | C.风力作用 | D.流水作用 |

| A.冰川搬运能力强 | B.水流速度较慢 | C.风力搬运能力弱 | D.距离湖岸线近 |

| A.波动变化,总体冷干 | B.波动变化,总体暖湿 |

| C.持续变化,总体冷干 | D.持续变化,总体暖湿 |

8 . 碳排放增多引发的全球气候变化已成为各界关注的焦点,推动碳减排政策措施落实到区县一级是中国促进绿色低碳循环发展和实现可持续城镇化的重要举措。下图示意2000~2017年中国县域人均碳排放量及不同地区县域碳排放总量占比变化。据此完成下面小题。

| A.人口数量减少 | B.经济发展放缓 | C.生态环境修复 | D.产业结构调整 |

| A.经济水平 | B.国家政策 | C.科技发展 | D.人口增长 |

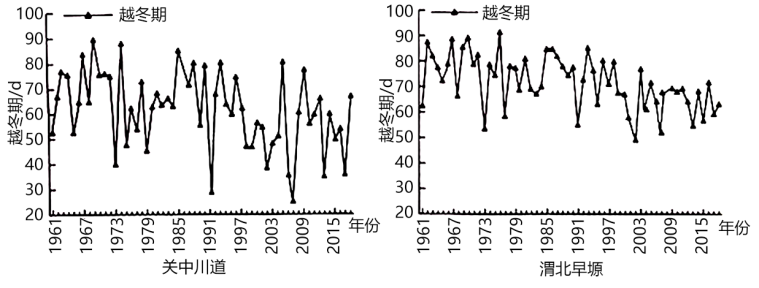

9 . 陕西中北部(关中川道和渭北旱塬)属温常大陆性季风气候,是陕西冬小麦主要种植区。关中川道海拔较低,地势平坦;渭北旱塬海拔较高,地貌以高原沟壑为主,但目前小麦种植面积呈减少趋势。下图示意陕西中北部1961年-2018年冬小麦越冬期变化(越冬期定义为0℃终日至次年0℃初日的日数)。据此完成下面小题。

1.有关陕西中北部冬小麦越冬期变化的说法,正确的是( )

| A.关中川道波动增长 | B.渭北旱塬逐年缩短 |

| C.总体呈逐年缩短趋势 | D.总体呈波动缩短趋势 |

①提高冬小麦抗寒能力②利于冬小麦安全越冬③使冬小麦播种期推后④加大春季病虫害风险

| A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①③④ |

| A.小麦种植北界北移 | B.区域降水减少 | C.区域水土流失加剧 | D.种植结构调整 |

在全球变暖背景下,北极海冰正在加速消退。海冰面积减少引发海冰-反射率反馈、水汽和低云-辐射反馈、洋流反馈等反馈机制。这些反馈机制会进一步加剧海冰消融。下图示意1980年、2020年北冰洋9月海冰分布范围。

说明材料中三种反馈机制加剧北冰洋海冰消融的过程。