1 . 东疏镇位于山东省西南部平原地区,近年来,该镇出现了“有院无人住,耕地林地化”的现象。2017年初,该镇庞庄村利用废弃宅基地、房前屋后等其它闲置场地,栽了上万棵皂角树,集食、药、赏于一体,实现了增收致富。2020年以来,该镇推广庞庄村经验,实施“万树一品”工程,包括逐步对杨树等林木占用基本农田的现象进行整改复耕。据此完成下面小题。

1.该镇“有院无人住”现象形成的主要原因是( )| A.城市自然环境好 | B.农村人均居住面积较小 |

| C.城乡收入差距大 | D.农村人口自然增长率低 |

| A.老龄化水平上升 | B.就业机会增加 | C.城镇化水平下降 | D.土地资源浪费 |

| A.耕地破碎化程度变大 | B.村民收入水平不断下降 |

| C.区域粮食安全更稳固 | D.青壮年劳动力日益减少 |

2 . 新型城镇化背景之下,“胡焕庸线”两侧人口密度呈现新态势。表示意多因子对“胡焕庸线”两侧城市人口密度变化的影响力指数。据此完成下面小题。

因子 区域 | 城市规模 | 城市群类型 | 行政等级 |

| 东南半壁 | 0.283 | 0.037 | 0.046 |

| 西北半壁 | 0.487 | 0.046 | 0.516 |

1.行政等级对东南半壁人口密度变化影响较小,是因为东南半壁与西北半壁相比( )

| A.省会辐射能力较弱 | B.省会人口已经饱和 |

| C.大型城市数量更多 | D.城市群类型更多元 |

①西南半壁——西宁、兰州②东南半壁——杭州、南京

③西南半壁——喀什、拉萨④东南半壁——成都、西安

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

3 . “婚姻挤压”是指由于婚龄男女人口比例失调,导致部分人群在寻找配偶时面临困难。由于生育政策及文化背景等因素,中国城乡男性“婚姻挤压”都比较严重,乡村更严峻。完成下面小题。

1.乡村男性“婚姻挤压”高于城镇的主要原因是( )①家庭收入低②交通落后③男性家庭观念弱④女性多外出务工

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

①缩小城乡经济差距②改善乡村人居环境

③合村并镇,减少乡村数量④加强男女平等的宣传教育

| A.①② | B.②③ | C.①③ | D.②④ |

| A.全面二孩政策 | B.人口流动 |

| C.经济发展 | D.累积效应 |

4 . 2014年,国家发布了《国家新型城镇化规划》和《关于进一步推进户籍制度改革的意见》。两个文件明确了基于城市规模的落户政策导向。下表示意2011-2017年(不含2014年)我国不同规模城市的人口净迁移均值。据此完成下面小题。

| 不同规模城市 | 2011—2013年 净迁移均值/万人 | 2015-2017年 净迁移均值/万人 |

| 小城市(小于50万人) | -0.17 | -0.99 |

| 中等城市(50~100万人) | -0.45 | -0.70 |

| II型大城市(100~300万人) | 0.16 | 1.45 |

| I型大城市(300~500万人) | 2.59 | 6.76 |

| 特大城市(大于500万人) | 12.03 | 25.50 |

1.下列关于我国2011-2017年(不含2014年)不同规模城市间人口净迁移整体特征表述正确的是( )

| A.大城市流向中小城市 | B.中小城市流向大城市 |

| C.I型大城市流向II型大城市 | D.II型大城市流向I型大城市 |

| A.小城市 | B.中等城市 |

| C.大城市 | D.特大城市 |

| A.严格控制人口规模 | B.全面放开落户限制 |

| C.有序放开落户限制 | D.合理确定落户条件 |

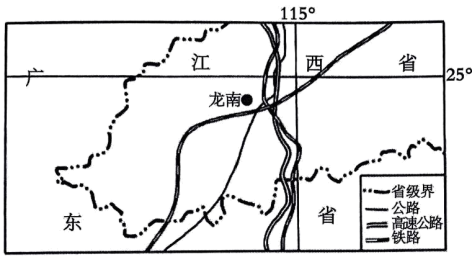

材料一:龙南市位于江西省南部,赣深高铁建成后,龙南市全面融入珠三角1小时经济圈。该市已探明的矿产资源有稀土、钨、煤等40余种,其中离子型重稀土储量占世界已探明储量的70%。龙南市通信网络完善,水电供应充足,是江西省南部电网中心。近年来,随着中部崛起战略的实施,龙南市设立国家级经济技术开发区,形成了稀土金属加工制造、玩具制造、纺织服装制造、食品药品制造、电子信息制造以及再生资源利用与新能源六大支柱产业。园区中的电子信息产业科技城在招商引资过程中,注重吸引不同发展方向的电子信息企业落户,并建成了完整的电子信息产业链条。下图为龙南市位置图。

(2)近年来龙南市人口外流严重,请为龙南市减缓人口外流提出合理化建议。

2008年,伊春市被确定为国家首批资源枯竭型城市,2013年伊春市依托“生态就是资源,生态就是生产力”的理念,开启了城市转型发展之路。

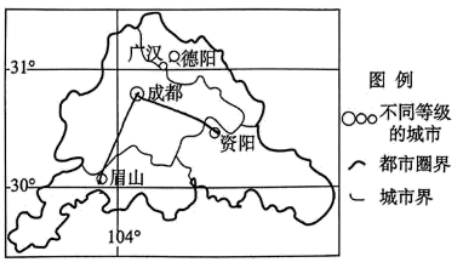

(3)列举伊春市转型发展的有效措施。6 . 经济联系量可用作衡量城市间经济联系强度的指标,相邻城市经济联系强度越大,它们的经济一体化程度越高。下表为2021年成都都市圈城市经济联系量统计表,下图为成都都市图示意图。读图,完成下面小题。

| 城市 | 成都 | 德阳 | 眉山 | 资阳 |

| 成都 | —— | 1122.07 | 1018.61 | 405.53 |

| 德阳 | —— | 33.58 | 34.55 | |

| 眉山 | —— | 34.76 | ||

| 资阳 | —— | |||

| 总量 | 2546.21 | 1190.20 | 1086.95 | 474.84 |

| A.眉山与成都的经济联系最强 | B.眉山与德阳的经济联系强于眉山与资阳 |

| C.成都与德阳一体化程度最高 | D.经济联系的强度与城市间的距离正相关 |

| A.德阳对广汉的城市辐射作用减弱 | B.成都就业机会多,成广交通便利 |

| C.成都的行政管理功能较德阳更强 | D.广汉劳动力更适应成都高新产业 |

①广阔的市场②便利的交通③发达的科技④悠久的文化

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

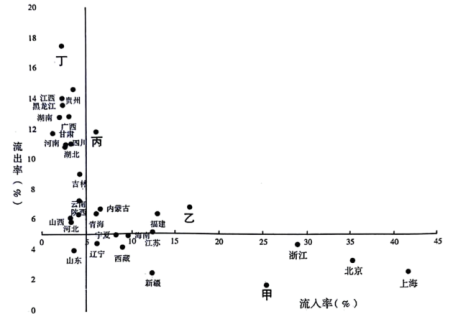

7 . 2020年第七次全国人口普查数据显示,我国有1.2亿省际流动人口。下图示意2020年我国不同省份省际人口流动状况。完成下面小题。

| A.甲一重庆 | B.乙一天津 | C.丙—安徽 | D.丁一广东 |

①西藏和山东人口流出率均较低②湖南和广西人口流出率均较高

③北京和浙江流入0-4岁儿童多④海南和上海有较多老年人流入

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

8 . 2019年3月31日,国家发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,第一次提到了“收缩型城市”,即人口规模在1万以上的人口密集城市区域,面临人口流失超过2年,并经历结构性经济危机的现象。下表为东北三省与全国人口结构比较。据此完成下面小题。

| 地区 指标 | 东北层面 | 全国层面 | ||

| 第六次 | 第七次 | 第六次 | 第七次 | |

| 人口总量(人) | 109513129 | 98514948 | 1339724852 | 1411778724 |

| 0~14岁占比(%) | 11.78 | 11.05 | 16.60 | 17.95 |

| 15~59岁占比(%) | 74.33 | 64.95 | 70.14 | 63.35 |

| 60岁及以上占比(%) | 13.89 | 24.00 | 13.26 | 18.70 |

| 65岁及以上占比(%) | 6.51 | 16.21 | 8.87 | 13.50 |

| A.性别比均衡 | B.老龄化增幅小 | C.少子化明显 | D.社会负担加重 |

①资源枯竭②产业变迁③人才流失④消费降级

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

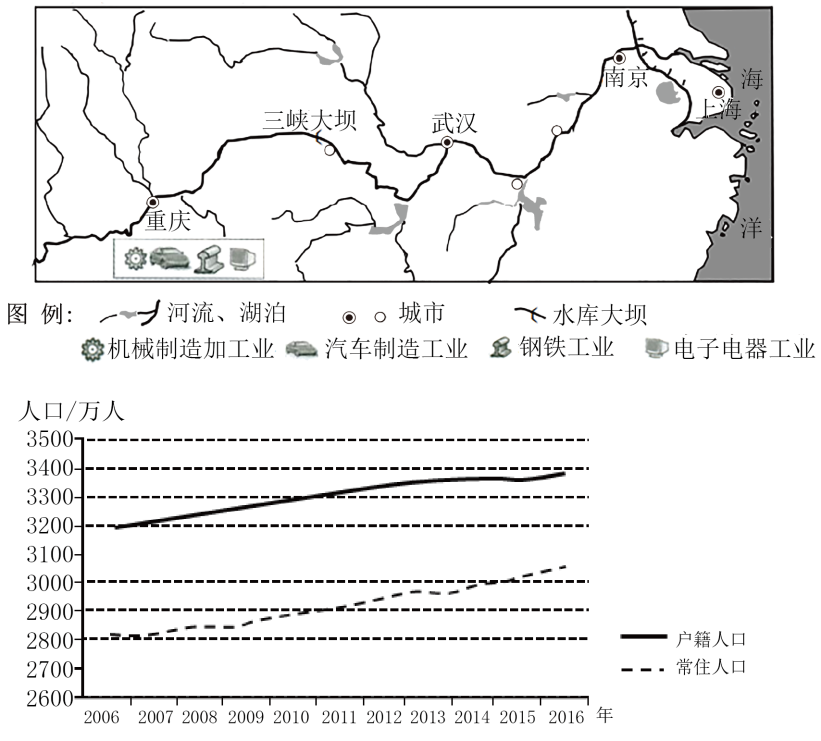

重庆地处长江上游地区,以丘陵、山地为主,有“山城”之称。重庆工业历史悠久,是大型综合性工业中心和西南地区综合交通枢纽。2014年作为“长江经济带”的重要增长极,纳入国家经济发展战略。目前,重庆已把新能源汽车、电子信息等作为现代制造业的发展重点。三峡大坝的建设取得了巨大的综合效益,但三峡水库也面临着泥沙淤积、水污染等环境问题。右图为2006年至2016年间,重庆市户籍人口与常住人口的数量变化情况。

(2)分析武汉沿河设城的原因。

(3)重庆市为我国典型的人口净

(4)三峡大坝的建设能大大减轻

(5)结合图文材料,说明重庆发展现代制造业的有利社会经济条件。

10 . 改革开放以来,我国流动人口数量和流动方向的结构性变化导致了流出地和流入地分布的持续变迁。我国大量的流动人口并不是“一流永逸”,而是在首次流动后长期处于在城乡或城市间循环流动的非永久性迁移状态,存在漫长的后续流动过程。下表示意2017年我国流动人口首次和再次流动中流动频次较高的各12组城市。据此完成下面小题。

首次流向 | 流动距离/km | 再次流向 | 流动距离/km |

重庆→深圳 | 1322.20 | 北京→天津 | 150.83 |

重庆→东莞 | 1287.31 | 苏州→上海 | 100.26 |

重庆→广州 | 1220.87 | 上海→苏州 | 96.98 |

邵阳→深圳 | 738.32 | 深圳→东莞 | 69.12 |

阜阳→上海 | 625.00 | 深圳→上海 | 1423.75 |

邵阳→广州 | 643.34 | 深圳→广州 | 130.30 |

六安→上海 | 584.55 | 南京→上海 | 309.43 |

六安→苏州 | 498.00 | 北京→上海 | 1251.51 |

衡阳→广州 | 518.44 | 广州→佛山 | 34.23 |

淮南→上海 | 561.01 | 东莞→深圳 | 70.84 |

盐城→上海 | 327.45 | 上海→南京 | 309.14 |

南充→深圳 | 1665.65 | 广州→东莞 | 71.26 |

1.据表可知( )

①二类城市对首次流动人口的吸引力较大②流动人口再次流动的距离相对较近③流动人口再次流动集中在城市群内部④流动人口再次流动的城市选择更加集中

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

| A.公共服务 | B.流动距离 | C.经济因素 | D.房产价格 |

| A.年龄较大的倾向于选择城市环境相对良好的二类城市 |

| B.低学历流动人口倾向于选择具有发展空间的一类城市 |

| C.从事服务业的流动人口更倾向于选择一类城市 |

| D.从事专业技术行业的流动人口更倾向于选择三类城市 |