名校

1 . 将DNA分子双链均被3H标记的拟南芥(2n=10)的根尖移入不含放射性的普通培养基中,让其进行连续有丝分裂。观察不同细胞分裂中期的染色体会出现三种情况,a.2个染色单体都被标记;b.只有1个染色单体被标记;c.2个染色单体都不被标记。下列说法错误的是( )

| A.若某细胞中有10个a,则该细胞一定处在第一次有丝分裂中期 |

| B.不可能观察到一个细胞中同时含有a和b两种类型的染色体 |

| C.若某细胞中有10个b,则可以确定该细胞处于第几次分裂中 |

| D.在第三次有丝分裂中期,一个细胞中b和c的具体数目将无法确定 |

您最近一年使用:0次

2021-08-08更新

|

500次组卷

|

5卷引用:重庆市南开中学2020-2021学年高二上学期期末生物试题

名校

2 . 2020年2月中科院生物物理研究所揭示了一种精细的DNA复制起始位点的识别调控机制。研究发现,含有组蛋白变体H2A.Z的核小体(染色体的基本组成单位)能够通过直接结合甲基化酶SUV420H1,促进核小体上组蛋白H4的第二十位氨基酸发生二甲基化修饰,带有二甲基化修饰的H2A.Z的核小体能进一步招募复制起始位点识别蛋白ORC1,从而帮助DNA复制起始位点的识别。

(1)DNA复制起始位点被识别后,首先与复制起始位点结合的酶是______ 。

(2)T细胞是一种发挥免疫作用的淋巴细胞,能进行增殖。研究人员特异性地去除T细胞染色体上的H2A.Z核小体后,T细胞的增殖速率将_________ ,原因是_________ 。

(3)研究还发现,组蛋白上其他位点的氨基酸残基发生修饰,如甲基化、乙酰化或磷酸化等,能招募特定种类的蛋白质与之结合,决定特定基因的表达是打开还是关闭,从而使亲子代均表现出一定的表型。根据上述发现,研究人员得出了“组蛋白修饰是表观遗传的重要机制”的结论。请根据表观遗传的概念,结合材料中的描述,概括得出上述结论的依据______ 。

(4)启动子是位于基因首端的一段特殊序列的DNA片段,当其被_________ 酶识别和结合后能驱动基因转录。某些组蛋白去乙酰化会引起启动子序列中的DNA发生甲基化,从而导致“基因沉默”,试分析上述过程引起“基因沉默”的原因是______ ,该机理为研发抗肿瘤药物提供了新思路。

(1)DNA复制起始位点被识别后,首先与复制起始位点结合的酶是

(2)T细胞是一种发挥免疫作用的淋巴细胞,能进行增殖。研究人员特异性地去除T细胞染色体上的H2A.Z核小体后,T细胞的增殖速率将

(3)研究还发现,组蛋白上其他位点的氨基酸残基发生修饰,如甲基化、乙酰化或磷酸化等,能招募特定种类的蛋白质与之结合,决定特定基因的表达是打开还是关闭,从而使亲子代均表现出一定的表型。根据上述发现,研究人员得出了“组蛋白修饰是表观遗传的重要机制”的结论。请根据表观遗传的概念,结合材料中的描述,概括得出上述结论的依据

(4)启动子是位于基因首端的一段特殊序列的DNA片段,当其被

您最近一年使用:0次

2021-08-03更新

|

429次组卷

|

3卷引用:山东省威海市2020-2021学年高一下学期期末生物试题

3 . 下列是染色体数目为4的二倍体动物细胞分裂的有关图像。请据图回答:

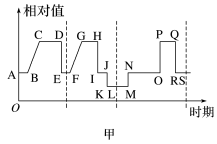

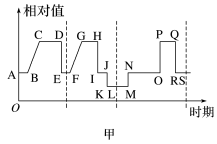

(1)图甲中的A~L段表示核DNA含量的变化,L~S段表示_____ 过程中_____ 数目变化;基因的分离与自由组合发生在_____ 段;表示着丝粒分裂的时期有_____ 段。

(2)图乙中d细胞对应图甲中的时期是_____ 段;d细胞产生的子细胞名称是_____ 。

(3)图乙中c细胞对应图甲中的时期是_____ 段,c细胞所处时期的下一个时期的特征是_____ 。

(4)在图甲中,如果将A点时的全部核DNA用同位素(15N)标记,而分裂过程中所用的原料没有用同位素标记,则在K~L段的每个子细胞中可检测到含有15N的染色体数目为_____ 。

(1)图甲中的A~L段表示核DNA含量的变化,L~S段表示

(2)图乙中d细胞对应图甲中的时期是

(3)图乙中c细胞对应图甲中的时期是

(4)在图甲中,如果将A点时的全部核DNA用同位素(15N)标记,而分裂过程中所用的原料没有用同位素标记,则在K~L段的每个子细胞中可检测到含有15N的染色体数目为

您最近一年使用:0次

名校

4 . 将某一经3H充分标记核DNA的雄性动物细胞(染色体数为2N)置于不含3H的培养基中培养,经过连续两次细胞分裂。下列有关说法正确的是( )

| A.若进行减数分裂,则子细胞含3H的DNA分子数为N/2 |

| B.若进行有丝分裂,则子细胞含3H的染色体数一定为N |

| C.若子细胞中染色体都含有3H,则细胞分裂过程中可能发生基因重组 |

| D.若子细胞中有的染色体不含3H,原因是同源染色体彼此分离 |

您最近一年使用:0次

2021-07-30更新

|

397次组卷

|

11卷引用:山东省聊城市莘县第一中学2018-2019学年高一下学期期末生物试题

山东省聊城市莘县第一中学2018-2019学年高一下学期期末生物试题辽宁省大连市2022-2023学年高三上学期期末生物试题变试题11-152017届广东省东莞市南开实验学校高三上期初考生物试卷(已下线)2019高考备考二轮复习精品资料 专题5 细胞的生命历程 押题专练河北省廊坊市永清县一中2018-2019学年高二下学期第三次月考生物试题河北省衡水市冀州中学2019-2020学年高三11月月考生物试题内蒙古包头市包钢一中2019-2020学年高一下学期期中生物试题辽宁省沈阳市辽宁实验中学2020-2021学年高三上学期第一次阶段测试生物试题江西省宜春市万载中学2019-2020学年高二上学期期中生物试题(衔接班)四川省成都市蒲江县蒲江中学2019-2020学年高二上学期开学考试生物试题重庆市乌江新高考协作体2023-2024学年高一下学期5月期中生物试题

名校

5 . 关于DNA分子的结构与复制的叙述中,正确的是( )

| A.1个含有a个腺嘌呤的DNA分子,第n次复制需要的腺嘌呤脱氧核苷酸为 (2n-l)×a |

| B.细胞内全部DNA被32P标记后在不含32P的环境中进行连续有丝分裂,第1次分裂产生的每个子细胞染色体均有一半有标记 |

| C.在一个双链DNA分子中,G+C占碱基总数的M%,那么该DNA分子的每条链中G+C都占该链碱基总数的M% |

| D.DNA双链被32P标记后,放在不含32P的环境中连续复制n次,子代DNA中有标记的1/2n |

您最近一年使用:0次

2021-07-21更新

|

670次组卷

|

2卷引用:黑龙江双鸭山市一中2020-2021学年高一下学期期末生物试题

名校

6 . 细菌在含 的培养基中繁殖数代后,细菌DNA的含氮碱基均含有

的培养基中繁殖数代后,细菌DNA的含氮碱基均含有 ,然后再将其移入含

,然后再将其移入含 的培养基中培养,提取亲代及子代的DNA并离心,如图①~⑤为可能的结果。下列叙述错误的是( )

的培养基中培养,提取亲代及子代的DNA并离心,如图①~⑤为可能的结果。下列叙述错误的是( )

的培养基中繁殖数代后,细菌DNA的含氮碱基均含有

的培养基中繁殖数代后,细菌DNA的含氮碱基均含有 ,然后再将其移入含

,然后再将其移入含 的培养基中培养,提取亲代及子代的DNA并离心,如图①~⑤为可能的结果。下列叙述错误的是( )

的培养基中培养,提取亲代及子代的DNA并离心,如图①~⑤为可能的结果。下列叙述错误的是( )

| A.沃森和克里克做该实验时利用了放射性同位素标记技术 |

| B.子二代DNA应为①,子三代DNA应为③ |

| C.该实验证明了DNA的复制是以半保留方式进行的 |

| D.若仅考虑子一代到子二代的现象变化,则无法否定全保留复制 |

您最近一年使用:0次

7 . 将蚕豆幼苗在含胸腺嘧啶核苷(3H-T)的培养基中培养一段时间,随后将幼苗转到含有秋水仙素(可持续发挥作用且不会导致细胞死亡)的普通培养基(2H-T)中培养一段时间,剪取根尖制片并检测染色体的放射性,结果如图。相关叙述正确的是( )

| A.先在含3H-T的培养基中长时间培养目的是使DNA的双链都带有放射性 |

| B.实验中秋水仙素发挥作用后的结果是使染色体数目加倍 |

| C.DNA经过3次复制后细胞中含3H的染色体总数占所有细胞染色总数的比例为1/8 |

| D.从染色体水平分析,该实验结果证明了DNA的复制方式为半保留复制 |

您最近一年使用:0次

2021-07-17更新

|

450次组卷

|

2卷引用:山东省淄博市部分学校2020-2021学年高一下学期期末生物试题

名校

8 . 长期以来,关于DNA复制过程中是DNA聚合酶在移动还是DNA链在移动,一直存在争论:一种观点认为是DNA聚合酶沿着DNA链移动;另一种观点则认为是DNA链在移动,而DNA聚合酶相对稳定不动。科学家给枯草芽孢杆菌的DNA聚合酶标上绿色荧光,在不同条件下培养,观察荧光在细胞中的分布,发现绿色荧光只分布在细胞中固定的位点,位点个数如下表所示。下列说法错误的是( )

组别 | 营养物 | 含有下列荧光位点个数的细胞比例(%) | ||||

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||

① | 琥珀酸盐 | 24 | 56 | 19 | 0.08 | <0.08 |

② | 葡萄糖 | 3 | 43 | 41 | 9 | 3.6 |

③ | 葡萄糖+氨基酸 | 2 | 33 | 32 | 22 | 10 |

| A.DNA复制过程需要脱氧核苷酸为原料,并消耗能量 |

| B.DNA聚合酶只能以DNA单链为模板合成其互补链 |

| C.上述实验结果中绿色荧光的分布情况支持第二种观点 |

| D.根据结果可推测枯草芽孢杆菌的分裂速度:①<③<② |

您最近一年使用:0次

2021-07-15更新

|

663次组卷

|

3卷引用:山东省青岛市二中2021-2022学年高三上学期期末生物试题

名校

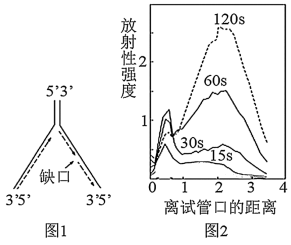

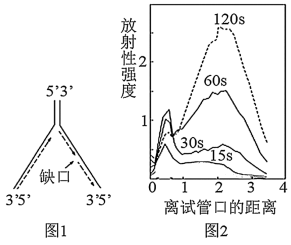

9 . 1966年,日本科学家冈崎提出DNA半不连续复制假说:DNA复制时,一条子链是连续形成,另一条子链不连续即先形成短链片段(如图1所示)后再连接成长链片段。为验证假说,冈崎进行了如下实验:让T4噬菌体在20℃时侵染大肠杆菌70min后,将3H标记的脱氧核苷酸添加到大肠杆菌的培养基中,在15s、30s、60s、120s时,分离T4噬菌体DNA并通过加热使DNA全部解旋,再进行密度梯度离心,以DNA单链片段分布位置确定片段大小,发现DNA单链片段越小离试管口距离越近。检测相应位置DNA单链片段的放射性,结果如图2所示。下列说法正确的是( )

| A.子代噬菌体DNA中检测到放射性的原因是标记的脱氧核苷酸被大肠杆菌吸收,成为噬菌体DNA复制的原料 |

| B.通过加热破坏了DNA分子中的氢键,起到的作用跟DNA酶类似 |

| C.120s时结果中短链片段减少的原因是短链片段逐步连接成长链片段 |

| D.实验中能检测到较多的短链片段为冈崎假说提供了有力证据 |

您最近一年使用:0次

2021-07-13更新

|

830次组卷

|

5卷引用:山东省滨州市2020-2021学年高一下学期期末生物试题

名校

10 . 某精原细胞(2n=8)的核DNA双链均用15N标记后置于含14N的培养基中培养,经过连续两次细胞分裂后(只考虑一种分裂方式),得到4个子细胞。下列说法错误 的是( )

| A.若进行有丝分裂,则含15N染色体的子细胞所占比例至少为一半 |

| B.若进行减数分裂,则减数分裂Ⅱ后期每个细胞中含14N的染色体有8条 |

| C.若子细胞中每条染色体都含14N,则细胞分裂过程发生了基因重组 |

| D.若子细胞中每条染色体都含15N,则形成4个子细胞过程中DNA仅复制一次 |

您最近一年使用:0次

2021-07-13更新

|

566次组卷

|

4卷引用:山东省滨州市2020-2021学年高一下学期期末生物试题