内蒙古赤峰市2022-2023学年高一下学期期末联考语文试题

内蒙古

高一

期末

2023-08-01

51次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

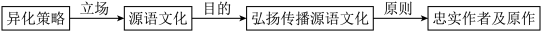

文化的异质性(即国家、民族、时代的差异性)是翻译存在的前提和基础,更是跨文化背景下对翻译提出的挑战。西方翻译界最早探究异质文化对翻译影响的是尤全·奈达,他在“动态对等”思想中指出,文化的异质性是语言依托的文化系统的差异。这种差异决定了不同语言的人持有不同的观点和意义判断,因此两种文化间没有直接对等词,“译者应该着眼于原文的意义精神,不拘泥于语言形式对应,以期达到译文在译入语文化环境中产生原文在源语文化环境中相应的效果”。而当代解构主义翻译代表人物劳伦斯·韦努蒂强调异质文化使文化间相互交流、适应,从而获得新生。翻译不是“求同”而是“存异”,异质文化翻译的目的不是在翻译中消除语言与文化的差异,而是要在翻译中表达这种语言与文化上的差异。傅雷、钱锺书等赞同奈达的学说,提出内在“神似”、外在“形似”的“神话说”。王秉钦、刘宓庆等主张将奈达和韦努蒂的理论结合起来,认为翻译的最大障碍主要来自文化异质性,翻译不能单从字面上去寻求等值,必须从两个民族之间正确地进行思想与文化交流这一目的出发。“对待原文,应当以作者的民族文化背景为依据,力求予以正确的理解;用译文表达时,又应以读者的文化背景为指南,认真考虑译文对读者引起的心理和社会效果”。

(摘编自薛轶《跨文化交际视角下异质文化的翻译》)

材料二:

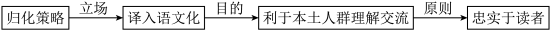

比较《红楼梦》两种英译本的诗歌翻译(大卫·霍克斯的译本和杨宪益、戴乃迭的译本),我们发现在翻译带有汉文化特色的“诗家语”时,霍克斯主要采用的是归化策略,而杨宪益、戴乃迭则主要采用的是异化策略。译者是选择归化策略还是异化策略,与其所站的文化立场及其所处的文化语境紧密相关。如果译者站在译入语的文化立场,将翻译视为转述一个异域文本,目的是使本土特定人群易于理解,并达到理解与交流的目的,那他就会选择忠实于读者,以译入语读者所在的文化为归依,在翻译过程中选择归化策略也就势在必然。但如果译者站在源语文化的立场,以弘扬和传播源语文化为目的,以传译源语中的异质成分为重心,那么译者就会以源语文化为归依,他就会忠实于作者及原作,尽量保持原作中的异域文化特色,就会“从内容到形式全面求信”,因此,译者在翻译过程中自然就会选择异化策略。

(摘编自余丹、蒋萧《大卫·霍克斯与杨宪益《红楼梦》翻译策略的对比》

材料三:

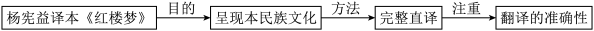

杨宪益先生学贯中西,在中国语言文化和英语语言文化方面均有非凡造诣。他以毕生精力为中西文化交流尤其是推动中国文学文化走向世界做出了卓越的贡献。在翻译过程中,杨先生主要考虑如何把自己民族的文化较完整地呈现给英语世界的人们,因此他采用较多的翻译方法是直译。他非常注重翻译的准确性,也就是在不脱离文本本身的前提下,去考虑译文的通顺及优美。近百年来,英语世界具有无所比拟的文化力量,中国文化却显得相对弱势,英译中作品大多采用直译手法,中国读者的语言和文化习惯几乎完全被忽略。而中译英作品少之又少。为了向世界传播中国文化,杨宪益先生做出了重大贡献。他和夫人合译的《红楼梦》就处处体现出中国文化的鲜明特征。

而作为热爱中国文化的英国汉学家大卫·霍克斯,曾在北京大学做研究生,潜心研究汉学。在20世纪50年代,他在中国同事吴世昌的鼓励下着手翻译《红楼梦》。当时,在英语世界里,《红楼梦》还没有一个完整的译本,而且当时已有的节译本中存在许多翻译错误。在这种环境下,霍克斯辞去牛津大学教职,花费十年光阴,潜心翻译《红楼梦》。虽然霍克斯的中国文化和《红楼梦》文化造诣极深,但他毕竟是以英语为母语的英国人,他更理解怎样通过翻译让英国人很好地去了解《红楼梦》中展现的中国传统文化。霍克斯在整个翻译过程中,多采用适合西方读者阅读的意译方式,不断强调译文的表现力,翻译时更像是用英文写原著。因此,霍克斯翻译的《红楼梦》,有着浓浓的英语文化影响的痕迹。

(摘编自于金红《从<红楼梦>英译本看文化对翻译的影响》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.材料一里中外学者关于翻译的学说理论均指向了文化的异质性,可见他们都考虑到了文化背景、接受心理和社会效果等因素。 |

| B.中国翻译界应强化典籍翻译的归化策略,让更多外国读者能更好地读中国典籍,这样才有助于中国传统文化的世界传播。 |

| C.大多数英译中作品采用直译手法有意淡化中国读者的语言和文化习惯,这与我国处于文化力量相对弱势的对话境域有关。 |

| D.材料二和材料三分别从翻译策略和文化影响的视角对《红楼梦》英译本进行了对比分析,这种比较思维利于中外文化研究。 |

| A.深谙中国宗教文化的杨宪益把“成事在天”的“天”译为“heaven”,而霍克斯将其译为“god”,更易于欧美读者理解中文原文。 |

| B.钱锺书《围城》的译者为最大化保留作品中的隐喻、典故和幽默手法,以传播源语文化,使用直接对等词来再现原作表达意图。 |

| C.巴金《寒夜》的译者在翻译时考虑到接受者的理解与欣赏习惯,进行了相应的创造性解读与重构,以适应异质文化接受者的审美。 |

| D.《治国理政》英译本译者积极保留“文化他者”,突出源语文化异质成分,以可还原式直译为主,再现中国元素,彰显异质他者。 |

【知识点】 学术论文

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一

补天(节选)

鲁迅

轰!!!

在这天崩地塌价的声音中,女娲猛然醒来,同时也就向东南方直溜下去了。伊伸了脚想踏住,然而什么也踹不到,连忙一舒臂揪住了山峰,这才没有再向下滑的形势。

但伊又觉得水和沙石都从背后向伊头上和身边滚泼过去了,略一回头,便灌了一口和两耳朵的水,伊赶紧低了头,又只见地面不住的动摇。幸而这动摇也似乎平静下去了,伊向后一移,坐稳了身子,这才挪出手来拭去额角上和眼睛边的水,细看是怎样的情形。

情形很不清楚,遍地是瀑布般的流水;大概是海里罢,有几处更站起很尖的波浪来。伊只得呆呆的等着。

可是终于大平静了,大波不过高如从前的山,像是陆地的处所便露出棱棱的石骨。伊正向海上看,只见几座山奔流过来,一面又在波浪堆里打旋子。伊恐怕那些山碰了自己的脚,便伸手将他们撮住,望那山坳里,还伏着许多未曾见过的东西。他们也慢慢的陆续抬起头来了,女娲圆睁了眼睛,好容易才省悟到这便是自己先前所做的小东西,只是怪模怪样的已经都用什么包了身子。石缝里又嵌着许多东西,有的是直挺挺的了,有的却还在动。伊瞥见有一个正在白着眼睛呆看伊;那是遍身多用铁片包起来的,脸上的神情似乎很失望而且害怕。

“那是怎么一回事呢?”伊顺便的问。

“呜呼,天降丧。”那一个便凄凉可怜的说,“颛顼不道,抗我后,我后躬行天讨,战于郊,天不祐德,我师反走,……”

“什么?”伊向来没有听过这类话,非常诧异了。

“我师反走,我后康回爰以厥首触不周之山,折天柱,绝地维,我后亦殂落。呜呼,是实惟……”

“够了够了,我不懂你的意思。”伊转过脸去了,却又看见一个高兴而且骄傲的脸,也多用铁片包了全身的。

“那是怎么一回事呢?”伊到此时才知道这些小东西竟会变这么花样不同的脸,所以也想问出别样的可懂的答话来。

“人心不古,康回实有豕心,觑天位,我后颛顼躬行天讨,战于郊,天实祐德,我师攻战无敌,殛康回于不周之山。”

“什么?”伊大约仍然没有懂。

“人心不古,……”

“够了够了,又是这一套!”伊气得从两颊立刻红到耳根,火速背转头,另外去寻觅,好容易才看见一个不包铁片的东西,身子精光,带着伤痕还在流血,只是腰间却也围着一块破布片……

女娲倒抽了一口冷气,同时也仰了脸去看天。天上一条大裂纹,非常深,也非常阔。伊站起来,用指甲去一弹,一点不清脆,竟和破碗的声音相差无几了。伊皱着眉心,向四面察看一番,又想了一会儿,便拧去头发里的水,分开了搭在左右肩膀上,打起精神来向各处拔芦柴:伊已经打定了“修补起来再说”的主意了。

伊从此日日夜夜堆芦柴,柴堆高多少,伊也就瘦多少,因为情形不比先前,——仰面是歪斜开裂的天,低头是龌龊破烂的地,毫没有一些可以赏心悦目的东西了。

芦柴堆到裂口,伊才去寻青石头。当初本想用和天一色的纯青石的,然而地上没有这么多,大山又舍不得用,有时到热闹处所去寻些零碎,看见的又冷笑,痛骂,或者抢回去,甚而至于还咬伊的手。伊于是只好搀些白石,再不够,便凑上些红黄的和灰黑的,后来总算将就的填满了裂口,止要一点火,一熔化,事情便完成,然而伊也累得眼花耳响,支持不住了。

“唉唉,我从未没有这样的无聊过。”伊坐在一座山顶上,两手捧着头,上气不接下气的说。

这时昆仑山上的古森林的大火还没有熄,西边的天际都通红。伊向西一瞟,决计从那里拿过一株带火的大树来点芦柴积,便从火树林里抽出一株烧着的大树来,伊就去点上火,而且不止一地方。

火势并不旺,那芦柴是没有干透的,但居然也烘烘的响,很久很久,终于伸出无数火焰的舌头来,一伸一缩的向上舔,又很久,便合成火焰的重台花,又成了火焰的柱,赫赫的压倒了昆仑山上的红光。大风忽地起来,火柱旋转着发吼,青的和杂色的石块都一色通红了,饴糖似的流布在裂缝中间,像一条不灭的闪电。

风和火势卷得伊的头发都四散而且旋转,汗水如瀑布一般奔流,大光焰烘托了伊的身躯,使宇宙间现出最后的肉红色。

火柱逐渐上升了,只留下一堆芦柴灰。伊待到天上一色青碧的时候,才伸手去一摸,指面上却觉得还很有些参差。

“养回了力气,再来罢。……”伊自己想。

伊于是弯腰去捧芦灰了,一捧一捧的填在地上的大水里,芦灰还未冷透,蒸得水澌澌的沸涌,灰水泼满了伊的周身。大风又不肯停,夹着灰扑来,使伊成了灰土的颜色。

“吁!……”伊吐出最后的呼吸来。

天边的血红的云彩里有一个光芒四射的太阳,如流动的金球包在荒古的熔岩中;那一边,却是一个生铁一般的冷而且白的月亮。但不知道谁是下去和谁是上来。这时候,伊的以自己用尽了自己一切的躯壳,便在这中间躺倒,而且不再呼吸了。

上下四方是死灭以上的寂静。

文本二:

《故事新编》序言(节选)

第一篇《补天》——原先题作《不周山》——还是一九二二年的冬天写成的。那时的意见,是想从古代和现代都采取题材,来做短篇小说,《不周山》便是取了“女娲炼石补天”的神话,动手试作的第一篇。现在才总算编成了一本书。其中也还是速写居多,不足称为“文学概论”之所谓小说。叙事有时也有一点旧书上的根据,有时却不过信口开河。而且因为自己的对于古人,不及对于今人的诚敬,所以仍不免时有油滑之处。不过并没有将古人写得更死,却也许暂时还有存在的余地的罢。

一九三五年十二月二十六日,鲁迅。

5.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.开篇“轰!!!”单独成段,营造出天崩地塌的紧张氛围,自然引出了女娲的反应和她同“小东西”的对话。 |

| B.女娲一舒臂揪住山峰、一伸手便将流动的山峰撮住,这些神奇夸张的描写,增强了文章的浪漫主义色彩。 |

| C.“上下四方是死灭以上的寂静”,烘托出人们因女娲牺牲而生发的难以言说的悲痛,增强了文章的悲剧意味。 |

| D.尽管写作时间大体相同,但无论叙述顺序、叙述视角,还是题材选择,文本一都与《祝福》有明显的不同。 |

| A.从装扮和表现来看,包铁片的“小东西”应该是交战双方的上兵,他们各执一词。 |

| B.天崩地塌、洪水泛滥、战祸惨烈,却有“一个高兴而且骄傲的脸”,极具讽刺意味。 |

| C.女娲“气得从两颊立刻红到耳根”,因为这些“小东西”总是说一些自己难懂的话。 |

| D.对话部分既兼顾历史故事又观照现实,是鲁迅对“故事”“新编”的大胆尝试。 |

8.《补天》原题作《不周山》,请结合文本分析作者改动的原因。

【知识点】 鲁迅(1881-1936) 中国现当代小说

二、文言文阅读 添加题型下试题

阅读下面的文言文,完成下面小题。

贞观十一年,太宗谓侍臣曰:“四时蒐田,既是帝王常礼,今日怀州,

(节选自《贞观政要·畋猎》)

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.猝遇逸材之兽/骇不存之地/虽乌获/逢蒙之伎不得用/而枯木朽株尽为难矣 |

| B.猝遇逸材之兽/骇不存之地/虽乌获/逢蒙之伎/不得用而枯/木朽株尽为难矣 |

| C.猝遇逸材之兽/骇不存之地/虽乌获/逢蒙之伎/不得用/而枯木朽株尽为难矣 |

| D.猝遇逸材之兽/骇不存之地/虽乌获/逢蒙之伎不得用而枯/木朽株尽为难矣 |

| A.“秋毫”与“秋毫不敢有所近”(《鸿门宴》)中的“秋毫”含义相同 |

| B.“幸同州沙苑”与“妇女无所幸”(《鸿门宴》)中的“幸”含义相同。 |

| C.“兽亦宜然”的“然”与“喟然叹曰”(《侍坐》)中的“然”含义不同。 |

| D.“未之戒也”与“莫之能御也”(《齐桓晋文之事》)均为宾语前置句。 |

| A.唐太宗认为臣子上书进谏自有常准,臣子应敢于直言进谏,君主应闻过能改。 |

| B.御史大夫薛广德用颈项之血玷污了车轮,阻止元帝进入宗庙,使其大为不悦。 |

| C.魏征借汉文帝和袁盎之事来劝谏唐太宗,应舍弃娱乐私情,以江山社稷为念。 |

| D.唐太宗听到魏征谏言,意识到君主应一心为国,不能沉溺狩猎,而面有愧色。 |

(1)今陛下驰不测之山,若马惊车败,陛下纵自轻,奈高庙何?

(2)臣窃思此数帝,心岂木石?独不好驰骋之乐?

【知识点】 史传文

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

九日①(其二)

杜甫

旧日重阳日,传杯不放杯。

即今蓬鬓改,但愧菊花开。

北阙②心长恋,西江首独回。

茱萸赐朝士,难得一枝来。

【注】①九日:重阳节。②北阙:古代宫殿北面的门楼,是臣子等候朝见或上书奏事之处。13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.本诗一二句回忆过去重阳日举杯宴饮的热闹场面,与诗人如今的处境形成对比。 |

| B.“蓬鬓改”“首独回”勾勒形象,与《登高》的“繁霜鬓”“独登台”异曲同工。 |

| C.本诗中“茱萸”与“遍插茱萸少一人”中的“茱萸”均含有对兄弟的忆念之情。 |

| D.全诗语言平实淡雅,古朴凝练,少用修辞,不事雕琢,却寓意深远,耐人寻味。 |

【知识点】 杜甫(712-770) 即事感怀