材料一 中国古代社会,历代统治者对于治理乡村都十分重视。其乡村治理大致可以分为三个阶段,第一阶段自夏商周到春秋战国直至隋文帝开皇十五年(公元595年)。夏商周时,出现了乡里制度的萌芽。战国时期,随着以郡领县的“郡县制”在各国推行后,乡、里以上行政组织渐具雏形,成为基层组织。秦汉时期实行郡县制,朝廷命官至郡县而止,其乡里制度则逐步成熟,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。第二阶段大致为隋唐两宋时期。隋朝乡的基层官吏数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。唐朝对城邑之外纷繁杂乱的各种聚落形态,进行全面规范和整顿,不仅从名称上统一为村,而且从法律上实施统一管理,职责完备,国家力量向基层社会进一步渗透。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体。保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。但到了近代,原有的保甲制越来越不适应农村的社会现实,最终在清朝末年为乡镇地方自治所取代。

——据唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》整理

材料二 明清时期,国家权力逐渐退出乡村,形成了“国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”的乡村治理格局。乡绅主要来自于休假退隐的官员、退休居乡的前官僚、尚未入仕的士人。乡绅不仅是里甲制(征税)和保甲制(征兵)的主要控制者,还是乡村公共事业的组织者和管理者,在灾荒之年出面与政府协调要求以减代赈、减免赋税等,同时兴办赈局、义庄,救济乡里。他们是乡村社会规范的解释者、社会教化的维护者,积极创办义学、私人书院、方志局、文学社团等乡村文化教育机构。

——摘编自徐祖澜《乡绅之治与国家权力》

(1)根据材料一,概括古代乡村治理变革的基本趋势并分析其原因。

(2)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期乡村治理的特点并分析其背景。

相似题推荐

材料一 秦汉时期,为统一的郡县制国家初创之时,统治者对于如何治理基层社会,缺乏经验借鉴,故按照郡县制的层级控制方式,将行政机构逐级往下延伸在基层社会内部。如两汉政制, “凡县户五百以上置乡,三千以上置二乡,五千以上置三乡,万以上置四乡”。乡为县的下级机构,负责人为“有秩”或“啬夫”,由郡或县任命。乡之下, “里有里魁,民有什伍,善恶以告。”

材料二 在清代基层社会的治理上,史学家存在着观点分歧,但都不否认清代基层社会同时存在着两套组织系统:一是官方所设立的基层社会控制系统,如保甲、坊厢,使得国家力量渗入到基层社会;一是基层社会自发产生的、并受官方认可的社会组织,如家族、宗族、社仓、书院等,使得基层社会在一定程度上能够自我管理。此种治理模式不仅是事实上的存在,而且得到了皇帝的认可。如1670年,康熙颁布《圣谕十六条》,阐述了清王朝在基层社会治理上的理想模式,其中两条即是“笃宗族以昭雍睦”“联保甲以弭盗贼”。

——上述材料摘编自曹正汉、张晓鸣《郡县制国家的社会治理逻辑》

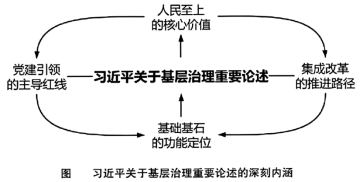

材料三

——摘自姜晓萍、谭振宇《习近平关于基层治理重要论述的深刻内涵与理论贡献》

(1)根据材料一,结合所学,指出秦汉时期基层社会治理设置的主要组织,概括这一时期基层社会治理的特点。

(2)根据材料二,指出清代基层社会的治理模式。结合所学,概括宗族在古代基层社会治理中的作用。

(3)根据材料三,结合所学,指出新中国基层治理的基本政治制度,阐述中国古代基层治理与当代基层治理的主要不同。

中国古代官僚制是皇权的体现,官僚制中最基层的行政单位是县。因此,有学者提出“皇权不下县”的观点,但此观点也受到一些学者的反对。以下节选部分学者反驳“皇权不下县”的论据

论据一《儒林外史》第八回:“南昌人情,鄙野有余,巧诈不足;若说地方出产及词讼之事……若非纲常伦纪大事,其余户婚田土,都批到县里去,务在安辑。”其意指乡村中的大事小情都须上报到县级政府,由县官亲自处理整个县辖范围内的纠纷与案件。

——王印红、朱玉洁《从明清小说管窥传统乡村治理中的“皇权”下县》

论据二20世纪末形成于魏晋时期的长沙走马楼吴简陆续发现并公布于众……从众多吴简中可以看出乡吏的职责颇广:春夏为“劝农”,秋冬除了课征租税役调外,还对上负责本地吏民户籍的管理,保证“人名年纪相应”,如果有误,“为他官所觉”,则本吏要承担罪责。

——秦晖《传统十论》

论据三康熙二十二年修的《宛平县志》明确记载了巡检司所统村落,共分为捕卫南乡、卢沟桥巡检司、石港口巡检司、王平口巡检司、齐家庄巡检司。至此,巡检司与村落之间的统辖关系得以证实。

——胡恒《皇权不下县?清代县辖政区与基层社会治理》

(1)判断上述三个论据所依据的文献史料的类型,并辨析其价值。

(2)指出三个论据各自的论述角度。结合所学,补充一个新角度说明古代皇权对基层社会的影响。

材料一 秦汉以降国家曾试图对乡村社会进行直接管理,主要依靠乡官及律令与儒家纲常,组织原则是地缘优于血缘,基层社会已经存在早期自治组织。中国乡村治理方式的转变是传统国家以最小成本维持社会运转的必然。自郡县制建立以来,帝国人口不断增加,县级区划的数目却维持了相对稳定;秦汉地方政府职役多至数百人。与此同时,乡村治理的难度却在增加,魏晋南北朝时期存在大量的财产隐匿和人口隐匿的现象。因此,各朝代不得不以最低行政配置来应对扩大的人口,政府效率下降、基层行政职能缩减,县以下交给各种社会组织进行自治就是不可避免的。唐宋时期,自治组织进一步发展,中央政府愈来愈多地借助它们来稳固统治。国家通过乡绅、乡约、宗族等各种形式和力量对乡村实行间接控制。

——摘编自蒋楠《历史视野下的中国乡村治理》

材料二 在历史的长河中,宗族及其领袖——乡绅是发展地方自治,推动基层治理的重要力量。明清以降,宗族组织不仅遍布中国乡村,而且迅速成为基层社会治理的主要承担者。国家政权仅到县一级,县以下则主要依靠乡绅领导的宗族组织的自治。国家在县以下虽然也设立保长、里长之类,但人数极少,且只负责赋税以及兵役、劳役等重大的国家事务。其他诸如和谐稳定、文化教育、扶贫济困等,则完全依赖宗族等社会组织。

——摘编自韩海浪《宗族与古代基层社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐宋时期乡官制度退出历史舞台的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出我国古代乡村地方自治的作用。