材料一 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废、疾者有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

——《礼记·礼运》

材料二 维新变法运动失败后,流亡海外的梁启超因身处异域而对国家这一问题的思考就显得极为急迫。他在《论近世国民竞争之大势及中国前途》一文中清算了传统的“国家”观念,区别了“以国为一家私产之称”的“国家”与“以国为人民公产之称”的“国民”这两个概念。梁启超综论世界各国政体类型,认定君主立宪为“最良”:“世界之政体有三种,一曰君主专制政体,二曰君主立宪政体,三曰民主立宪政体。”君主专制政体当然不可取,民主立宪政体因为“竞争太烈”,梁启超也不认同,于是他选择了改良型的君主立宪政体。在阐述国家观念的同时,梁启超还注意到与“国家”相关联的另一个词——民族。1901年,他在《清议报》上发表《中国史叙论》一文,在追溯中国民族历史演变时首次提出了“中国民族”这一概念。

——摘编自欧阳哲生《近代国家观念之兴起——以孙中山国家观为中心探讨》

材料三 作为革命家的孙中山从走上反清革命道路起,他的国家认同就是建立新的美国式的共和制国家。通过革命打造中央政府,揽天下英雄于联邦共和国之政府,这是孙中山选择共和的理由。孙中山在解释“恢复中华”和“建立民国”两项时,表达了新的国家观念——民族的国家以及国民的国家。很多革命党人抱着一民主义(民族主义)的目的投身革命,对“民权”不求甚解。孙中山着重对“民权”作出了解释:民权主义是政治革命的根本。如果不进行政治革命,即使将来民族革命成功,中国数千年来的君主专制政体也不是平等自由的国民所能忍受的。民国初建,孙中山对革命时期具有“排满”性质的民族主义做了调整,提出“五族共和”。孙中山国家观的基石是民族国家、主权在民、五权分立。他的国家观对中国的国家制度从君主制向共和制的转型,对民国的国家建构起了主导作用。

——摘编自欧阳哲生《近代国家观念之兴起——以孙中山国家观为中心探讨》

(1)根据材料一,概括孔子理想中“大同”社会的具体表现。结合所学知识,指出孔子“大同”观的时代成因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,比较梁启超与孙中山国家观的异同。

相似题推荐

【推荐1】根据下列材料回答问题。

材料一颜渊问仁。子曰:克己复礼为仁

——《论语》

(1)材料一体现了春秋时期哪家学派的主张?其代表人物是谁?他的思想核心是什么?

材料二“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣

——《汉书·董仲舒传》

(2)据材料二,董仲舒提出了怎样的主张?这一主张对我国后世思想领域的影响是什么?

材料三“若必待取给孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?”

——李贽《焚书》

“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。”

——李贽《藏书》

(3)据材料三,明朝的李贽对孔子的思想言论持什么看法?

材料一:“汝之民为饿也,何不白于君,发仓廪以赈之?而私以尔食馈之,是汝明(显示)君之无惠,而见己之德美矣。

——《孔子家语·观思》

材料二:农民占了中国人口的绝大多数,解决他们面临的问题,改善他们的生活是一项长期艰巨的任务。邓小平在1987年指出:“农民人口占全国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。坦率地说,在没有改革以前,大多数农民是处在非常贫困的状况,衣、食、住、行都非常困难。党的十一届三中全会以后决定在农村改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,面貌就改变了。

——《邓小平文选》第3卷

材料三:在罗斯福实行“新政”时期,1933年成立的田纳西流域工程管理局,利用美国政府提供的投资,招收大批失业工人,兴建水坝、水电站,发展航运,结果建成了大型的水电站和完整的航运系统,下图是正在建设中田纳西河流域16座水坝中的一座

——瓦茨沙洲水坝。

瓦茨沙洲水坝

(1)根据材料一,概括孔子在救济问题上的主要观点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出党的十一届三中全会以后农村改革的主要措施是什么?产生了哪些积极影响?

(3)扩大就业是解决民生问题的根本。材料三反映的是罗斯福新政哪一方面的主要内容?产生了怎样的积极影响?

材料一 先秦儒家的幸福观内容十分丰富。《礼记》说:“饮食男女,人之大欲存焉。”孔子曰:“富与贵是人之所欲也,不以其道得之,不处也。”孔子说:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,於我如浮云。”孟子也认为,“欲"本身并没有什么不好,关键在于实现“欲”、满足“欲”的手段如何。孟子说:“生,我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,含生而取义者也。”

在儒家看来,人是社会中的人,只有在社会中才能真正实现自身的价值,修身的目标是“成已”(自我完善)“成物"(兼善天下)。做人最终的理想目标就是能“经世济民”“泽加于民”“修已以安百姓”。“治国平天下”,亦即人生应有所作为。

——摘编自佟亚冬《中国传统文化中幸福观的当代价值研究》等

材料二 墨子把“兴天下之利,除天下之害”作为人生的奋斗目标,以共乐利他为幸福。墨子的兴天下之利,除天下之害的主张就是为了富民安国这一具体目的。只有民富国安,每个人的个人利,益和欲望才有实现的可能。墨子为达到求“天下之利”的幸福目标设定了具体的途径。“兼相爱”的实质内容就是“交相利”,“兼而爱之”就是“兼而利之”。墨子指出,对穷苦人民“兼爱”就要实现“饥者得食,,寒者得衣,劳者得息”“下强从事,则财用足矣”。“人不强从事,则财用不足。”墨子不仅强调强力劳动,同时也最强调节用与节俭。墨子所说的节用即节约用费,将省下来的东西用在“利民”“爱民”身上。

——摘编自王刚《中国传统幸福观的历史嬗变及其现代价值》

(1)根据材料一,概括先秦儒家幸福观的主要内容。

(2)根据材料一、二,比较墨家与先秦儒家幸福观的不同之处,并说明墨家实现幸福的主要途径。

材料一 熙宁年间,王安石改 差役法为募役法,按户等征收所需费用,由州县募人充役。司马光上奏痛陈其害:“上户今则年年出钱,无有休息,或有所出钱,数多于往日者。下户原不充役,今来一例免役钱,驱迫贫民,剥肤椎髓,家产既尽,流移无归,弱者转死沟壑,强者聚为盗贼....今召募四方浮浪之人,使之充役,无宗族田产之累,作公人则悠为蠢伪,曲法受赃,主守官物则侵欺盗用,一旦事发则掣家亡去。’

——据徐松《宋会要辑稿.食货》

材料二 今因其 固有之义务而修明之,易征徭之性质为赋税之性质,视前非有所增也,此免役钱所以为衷乎理也。而其征收之也,以财产之高下列为等第,富者所征较重,贫者所征愈微,其尤贫者,则尽豁免之,此与今世各文明国收所得税之法正同...王安石)不惮得罪于巨室,而毅然课彼辈以助役钱,此欧洲诸国流亿万人之血乃得之者,而公纡筹于庙堂,顷刻而指挥若定也。

——梁启超《王荆公》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括司马光、梁启超对募役法的评价。

(2)根据材料并结合所学知识,简析梁启超为王安石作传并予以盛赞的原因。

材料一 “观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡。然则守旧开新之效;已断可睹矣。以皇上之明,观万国之势,能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。”“臣故请皇上以俄大彼得之心为心法,以日本明治之政为政法也。”

——康有为《应诏统筹全局折》

材料二 “中国数千年来都是君主专制政体,不是平等自由的国民所堪受的,要去这政体,不是靠民族革命可以成功。”“我们推倒清政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命……那政治革命的结果,是建立民主立宪政体,照现在这样的政治说起来,就算汉人为君主,也不能不革命。”

——孙中山《在东京民报创刊周年庆祝大会上的演说》

材料三 “……西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了许多事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出来,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。”

——陈独秀《本志罪案之答辩书》

材料四 毛泽东也曾对英国《泰晤士报》的记者福尔说过:“我们信仰与实行民主政治……限制任何一党专政的可能性。”

——笑蜀《历史的先声——半个世纪前的庄严承诺》

(1)结合所学知识,说明康有为、孙中山为实现中国近代政治民主化所作的主要努力。

(2)据材料三及所学知识分析德、赛两先生给中国带来的影响。

(3)据上述材料,概括指出中国近代政治民主化的主要特点。

材料一中国近代以后西学东渐概况

| 鸦片战争以后 | 林则徐雇人翻译《四国志》《各国律例》 | 魏源编写《海国图志》 |

| 第二次鸦片战争以后 | 江南制造总局翻译馆、上海同文馆(均为清政府所办 | 李善兰翻译《方圆阐幽》《垛积比类》 |

| 徐寿翻译《化学鉴原》 | 华蘅芳翻译《地学浅释》 | |

| 徐建寅翻译《声学》《电学》 | ||

| 甲午战争后 | 大同译书局、译书出版社(均为自办) | 严复翻译《天演论》《原富》 |

| 马君武翻译《卢梭民约论》(《社会契约论》 | 杨廷栋翻译《万法精理》 | |

| 民国以后 | 陈独秀翻译《现代文明史》 | 胡适翻译《最后一课》《弑父之仇》 |

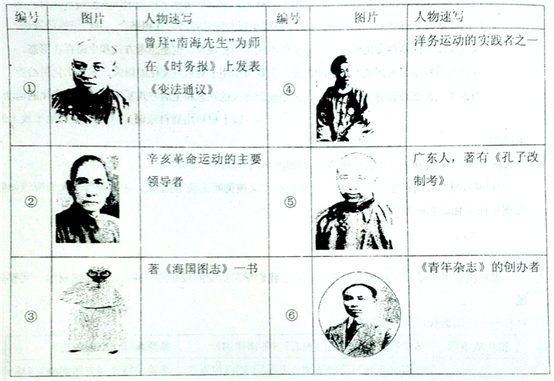

材料二在1840年鸦片战争之后,西学东渐的潮流不断加强,期间涌现许多杰出的代表性人物,例如下表中的几位:

结合所学知识回答:

(1)结合材料一与所学知识,提取中国近代西学东渐的两项信息。

(2)材料二中图②人物对中国近代化的突出贡献是什么?

(3)材钭二中促使图⑥人物由向西方学习转变为向苏俄学习的因素有哪些?(从政治、经济、思想三方面分析)

材料一 我们要解决民生问题,保护本国工业,便先要有政治力量,自己能够来保护工业。中国现在受(不平等)条约的束缚……不但是不能保护本国工业,反要保护外国工业。……我们要解决民生问题,如果专从经济范围来着手,一定是解决不通的。要民生问题能够解决的通,便要先从政治上来着手,打破一切不平等的条约。

——孙中山《民生主义第四讲》

材料二 民生主义是孙中山三民主义中最具特色的部分,是孙中山自始至终都看得最为重要的思想。……民生主义之所以占有如此突出的位置,首先是因为它反映了当时中国社会经济发展的矛盾和要求。

——李泽厚《中国近代思想史论》

材料三 孙中山总是把自己的活动置于世界范围,从宏观角度去认识中国问题的“真解决”,适乎世界潮流的大趋势,摒弃“荒岛孤人”式的封闭,吸取国外的先进思想,而又立足于中国的国情一一走自己的路。……孙中山的革新开放主张和经济社会发展方案,今天依然具有借鉴作用。……孙中山研究具有持久普遍的社会意义。他的思想和实践获得了广泛的认同,涵盖了海峡两岸,成为振兴中华、统一祖国的旗帜。

——张磊、张苹《孙中山传》

(1)孙中山民生主义的核心内容是什么,后来有什么新发展﹖根据材料一,指出孙中山为实现民生主义所要采取的政治主张。

(2)据材料二及所学知识,说明孙中山为什么最看重“民生主义”?

(3)据材料三,指出孙中山三民主义的理论特征。

(4)孙中山研究一直是学术界的热点,今天我们研究孙中山的思想理论,有哪些重要的现实意义?

材料一 魏源认为西方长技有三:一是战舰,二是火器,三是养兵练兵之法。他强调引进西方各国的军事技术,举办军事工业,建立新式国防,使中国赶上西方国家。魏源的另一个贡献是允许商民自办民用工业。他看到,西方先进技术输入中国后必将受到民间商人的欢迎,这种商民自办的工厂实质上是资本主义私营企业。魏源认为,要真正做到“上师外夷”,除引进吸收军事技术,做到早日“自行改造”外,还要改革科举取士制度,培养军事技术骨干人才。

——摘编自史远芹《中国近代化的历程》

材料二 20世纪前夕,一批受西方思想影响的封建士大夫首次紧叩中国封建王朝这座紧闭几千年的城池,要求开启宪政之门。以康有为、梁启超为首的知识分子打起了“变法维新”的旗帜,提出“伸民权、争民主、开议院、定宪法”的政治纲领,发动了一场争取民主宪政的运动,揭开了中国近代宪政运动的序幕。

——摘自蔡定剑《中国宪政百年回眸与脚下的路》

材料三 孙中山认为,“中国古昔……有所谓‘民为贵,君为轻’,此不可谓无民权思想矣。然有其思想而无其制度,故以民立国之制,不可不取资于欧美”。他强调“共和的观念是平等、自由、博爱。”“共和国是平等之国,人们在法律面前一律平等。”“共和国是自由之国,自由是人民的天赋人权。”

——摘编自《孙中山全集》

(1)根据材料一,概括魏源“师夷长技以制夷”思想的主要内容。(不得照抄原文)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“变法维新”的背景及其政治目标。

(3)根据材料三,概括指出孙中山的政治主张。