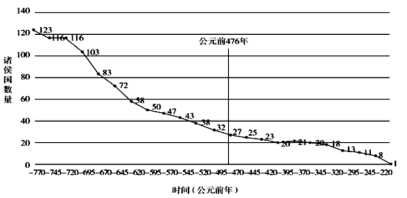

材料一 春秋战国时期诸侯国数量变化图

材料二 “百家争鸣”这个词很适合表现春秋战国时期思想主张的多元性以及彼此之间的不同、分歧和冲突,如儒、道对立早就为大家所熟知,司马迁“道不同不相为谋”就是针对这两个学派而概括的……但在彼此的冲突和批评中,不同思想之间的融合也就不可避免地发生了。……这种分化趋势和统一趋势并存的局面在战国后期表现得越加明显。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期诸侯国数量的变化趋势,结合所学知识分析这一变化趋势产生的影响。

(2)根据材料二,概括春秋战国时期“百家争鸣”局面所呈现的显著特征,结合所学知识,从思想文化的角度阐述这一局面形成的重要历史意义。

材料一 古代中国的知识和学术,原本是为官府所垄断,是所谓王官之学。但是随着王权的衰落,王官不断流落到民间,成为“士”(特殊的知识阶层)的主要来源之一,因此出现了学术下移的趋势,这为私学的出现提供了重要的背景。与官学相比,私学可以使知识普及社会的每一个阶层,使知识以更快的速度向民间转移和传递,这成为士人的另外一个来源。私学和士人之间,实际上呈现着一种互动的关系。他们二者的结合,则是诸子学出现的直接土壤。

--摘编自袁行霈等《中华文明史·第一卷》

材料二 中国古代治国思想的演变脉络环环相连,摇摆反复,不仅朝代之间政治、经济政策迥异,即使是在同一朝代,政治经济政策也会发生重大变化。秦末农民起义冲垮了秦的残暴统治,破坏了社会经济。西汉初年,文景扫除烦苛,与民休息。但对诸侯王的纵容,使王国势力凌驾朝廷,对商贾豪民骄横不法等问题态度暧昧,对铸币权时弛时收,使得“民多奸铸”的问题严重。汉武帝即位后,欲图振作。

--摘编自朱绍侯《中国古代史》等

(1)根据材料一,概括士人和私学之间“互动关系”。结合所学,写出“诸子学出现”所指代的思想局面及其在中华思想文化发展中的历史地位。

(2)根据二并结合所学,概述秦汉时期治国思想的演变脉络,并列举汉武帝针对材料中文景时期的问题所采取的举措。

材料一

【图1 春秋初期的诸侯国】

【图2 春秋后期的诸侯国】

【图3 战国时期形势图】

材料二 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,以别于四邻较为落后的民族。后者相对华夏族被概称为“夷”,具体又有夷、蛮、戎、狄等名称。西周时期,华夷之争比较激烈,到春秋战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,楚国也不再被视为蛮夷。最终到秦汉以后形成统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

主题二 经济发展

材料三

| 时间 | 生产工具 | 经营方式 | 农业技术 |

| 西周 | 耒、耜、镈、铚等,绝大部分用木石、兽骨和蚌壳制成 | 公社农民聚族而居,集体劳动,“春,令民毕出在野,冬则毕入于邑。” | 在耕作、灌溉、施肥、选种、选种、除虫等方面具有相当高的技术知识 |

| 战国 | 耒、耜、犁、锄、铫等铁制农具,牛耕推广 | 公社及其所有制即井田制度瓦解,小农经济盛行 | 深耕技术普遍推行,施肥、选种等技术进一步发展,修建都江堰等水利工程等 |

——据白寿彝《中国通史》整理

材料四

材料五 战国时期,各诸侯国商业发展,固定的贸易场所逐渐出现。这改变了原来商人在野外谋取利润的现象。由于商人的频繁往来和商业运输的发达,一批作为手工业中心和农副产品集散地的工商业城市勃然兴起。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的风气逐渐向整个社会渗透,大量的人不避“关梁之难,盗贼之危”交流四方物产,其中一部分人还参加政治活动,从而产生由大中小商人组成的独立商人阶层。

——摘编自熊林《浅谈春秋战国时期商品经济的发展》

材料六 末作奇巧(指商业、手工业)禁则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……今为末作奇巧者,一日作而五日食(意为工商业一日之利,可供五日之需)。农夫终岁之作,不足以自食也。舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——(春秋)管仲《管子•治国》

主题三 孔子、老子与百家争鸣

材料七 在春秋战国时期,随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多的满足新兴地主阶级的发展需求,他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治、文化地位,呼唤建立新的社会,从而推动了百家争鸣的产生和发展。

——据李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

材料八 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——袁行霈、严文明等编《中华文明史》

材料九 A.治大国,若烹小鲜。

B.道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

君者,民之原(源)也。原(源)清则流清,原(源)浊则流浊,故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。

C.事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。 治强生于法,弱乱生于阿。

D.视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身。

材料十

主题四 变法运动

材料十一 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。当时流行“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也”。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。围绕“争霸”战争的需要,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料十二 战国初期,秦国虽有一定的地缘政治优势,却是华夏体系中的落后国家,当时地处中原的国家都以“戎翟”这个贬义词来称呼秦国。

商鞅确定的改革方略是:首先,只有国家强大,才能在战争中有立足之地;其次,只有改革落后的制度,秦国才能强大;再次,只有摧毁落后和保守的秦国宗氏制度,改革才能进行。为此,商鞅采取的主要措施是农耕、军功、法治、集权四大方略。具体而言就是以重农主义为取向的农耕政策,以国家主义为取向的集权政策,以平民主义为取向的军功政策,以法治主义为取向的以法治国方略。

商鞅新法推行10年,使秦国从原来的“始秦戎翟之教,父子无别,同室而居”的一个极其落后的国家,变成“秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。

——摘编自叶自成《商鞅的创新精神与秦国对大国的超越》

材料十三 春秋战国时期是中国历史上承前启后的重要时期,因为春秋战国时期中国完成了社会的转型。在此之前中国社会仍然是血缘社会,在此之后虽然仍有浓重的血缘色彩,但转向了地缘社会;在此之前是封建诸侯、贵族分权的时代,在此之后是专制独裁、皇帝集权的时代……中国自夏朝以来的四千年历史可以分为前后两大阶段,春秋战国时期就是这两大阶段之间的转型时期。

——摘编自辛田《春秋战国时期社会转型研究》

*基础测评*

(1)根据材料一的三幅形势图并结合所学,概括从春秋到战国时期的变化及趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括春秋战国时期民族关系的重要变化。

(3)依据材料三概括西周至战国时期农业发展的趋势,简要分析其影响。

(4)材料四中蕴含了哪些时代信息?

(5)根据材料五,概况战国时期商品经济发展的主要表现。

(6)据材料六,分析春秋时期管仲调整经济政策的理由。

(7)根据材料七、八并结合所学知识,概括百家争鸣产生的历史背景。并概括其性质。

(8)依据材料九,依次回答材料中涉及哪些先秦时期的思想流派,并概括出他们的治国主张。

(9)依据各学派的思想主张及所学, 概括“诸子百家”争论的焦点问题是什么。

(10)依据材料十中的图,归纳春秋战国时期著名思想家在地域分布上的特点。结合所学,归纳春秋战国时期“百家争鸣”的意义。

(11)根据材料十一,概括说明在春秋战国社会大变革中经济与政治文化之间的关系。

(12)据材料并结合所学知识,指出商鞅变法的历史背景。

(13)据材料十二并结合所学知识,指出商鞅在“农耕、军功、法治、集权”四个方面所推行的具体举措。

(14)据材料十二并结合所学知识,分析指出商鞅变法使秦国走向富强的主要因素。

*能力提升*

(15)根据材料,归纳推动春秋战国时期社会转型的因素。

*历史纵横*

(16)根据材料十三,归纳春秋战国时期社会转型前后的相同点与不同点。

材料一: 东周时期,王朝软弱无力,封建主互相混战不绝,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而决定而且永久地决定中国发展进程的时期。

——〖美〗斯塔夫里阿诺《全球通史》

材料二:钱穆说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。……秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会,可称为是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的平民社会。……其升入政治上层者,皆由白衣秀才平地拔起,……故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

材料三:日本学者内藤虎次郎1910年在《概括的唐宋时代观》中提出唐代是中世纪的结束,而宋代则是近世的开始。他认为隋唐时代开始,“人民从贵族手中得到解放”…… “唐代中叶开始,……改为两税制,人民从束缚在土地上的制度中得到自由解放”,“到了宋代经王安石的新法,人民拥有土地所有权的意义更加确实”;“另一方面,君主和人民中间等级的官吏亦改为选举”,“官吏从君主独裁时代的配合庶民方式变为容许机会均等”。经济亦有显著变化,唐宋之交为实物经济之终结,货币经济之开始。

——以上材料转引自李华瑞《20世纪中日“唐宋变革”观研究述评》

材料四:……于是,贵族们联合起来,并联络了骑士和市民,于1215年6月迫使无地王约翰签署了“大宪章”。大宪章公开阐明了法律高于王权的思想,指出王权必须受到监督,提出了保护基本人权的条款,被人们称为英国宪法制度的起源。……13世纪,英国的城市早已兴起并有所发展,已经出现了市民阶级,……商品货币关系开始渗入农村,劳役地租和实物地租逐渐被货币地租所取代。少数农民通过货币赎得人身自由……雇佣劳动制度在农村中发展起来……。

——转引自郑庆云《简明英美史》

阅后请回答:

(1)材料一中的“社会经济发生根本变革”的主要表现有哪些?这一时期呈现出的哪些趋势决定着此后的“中国发展进程”?

(2)材料二中钱穆所说的政治方面的变化指的是什么?分析引起钱穆所说的政治方面变化的原因是什么?

(3)依据材料三指出内藤虎次郎所说的“人民从贵族手中得到解放”的表现。

(4)依据材料四并结合所学知识分析当时英国发生的变化与两宋时期中国发生变化的主要不同之处。并分析对对两国历史产生的不同影响。

| A.加剧了百家争鸣的斗争程度 | B.与历史发展趋势相呼应 |

| C.有利于儒学正统地位的确立 | D.阻碍了学术争论的进程 |

材料一 春秋战国之际,由于社会生产力的发展,引起社会关系上的大动荡和大变革。在这个过程中,政治结构上的宗法“礼治”逐渐松弛和瓦解,从而使“士”阶层从宗法制度的羁绊下解放出来,进而为“百家争鸣”的兴起创造了基本的前提条件。

——摘编自周继旨《论先秦的“百家争鸣”与“士”阶层的解放》

材料二 春秋战国时期的各个学派,人们总称为诸子百家。各派各家都著书立说,议论政治,即相互影响,又互相批判,在思想战线上出现了“百家争鸣”的局面。战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

材料三 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》百家语者,悉诣守尉杂烧之……所不去也,医乐卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料四 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——摘自《汉书董仲舒传》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析百家争鸣兴起的主要因素。(2)材料二、三、四反映了思想界怎样的发展趋势?原因有哪些?

(3)从材料可知,在这一趋势下,自战国到西汉先后进行了哪些努力?并说说秦汉这些努力的共同点。

| A.法家思想占据了主导地位 | B.诸子百家思想呈融合趋势 |

| C.诸子思想的政治影响深远 | D.“百家争鸣”奠定了民主基础 |

材料一 封建社会中,知识本为贵族所专有,但因封建制度的渐趋破坏,贵族的后裔降为平民的日渐增加,知识也因而流入民间。加以王室衰微,政治无主,传统的文化渐已不能支配人心,因此独立的思潮开始抬头,这情形在春秋末期已甚显著。……诸夏文化的范围也随之扩大,并吸收相当成分的外族文化。这些新因素,更刺激新思想的产生。

——摘编自傅乐成《中国通史》

材料二 作为宗教,佛、道两教虽然具有使人们排遣精神苦闷、消弭死亡恐惧的作用,但是在遇到如何规范现实世界的社会秩序和处理具体社会问题时,则又不能与儒学抗衡了。儒学的尊君、礼制等级和忠孝思想有助于维护君主的权威,其德治教化学说更是君主政治的修饰和补充。……儒学重入世,强调治国安邦、建功立业,倡导个人对社会的责任感。这种积极向上、不断进取的文化精神,是佛、道两种宗教文化所不具备的。随着社会的不断稳定和统一趋势的形成,这种精神日益显得不可或缺。正因如此,儒学虽然式微,但仍能够生生不息,并在十六国北朝时学术地位不断上升。

——摘编自曹文柱《略论魏晋南北朝时期文化结构的更新》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋时期新思想产生的原因,并简述春秋战国时期出现百家争鸣的历史意义。

(2)根据材料二、指出魏晋南北朝时期传统文化格局呈现的新特点,并结合所学知识,分析其原因。

| 思想主张 | 思想家 |

| "如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?" | 孟子 |

| "独与天地精神往来。" | 庄子 |

| “彼君子则不然,佚而不惰,劳而不侵,宗原应变,曲得其宜,如是,然后圣人也。” | 荀子 |

| A.国家统一趋势明显 | B.阶层流动性加快 | C.主体意识走向觉醒 | D.尚贤观念的强化 |

材料一:“百家争鸣”这个词很适合表现春秋战国时期思想主张的多元性以及彼此之间的不同、分歧和冲突。如儒、道对立早就为大家所熟知,司马迁“道不同不相为谋”就是针对这两个学派而概括的;墨家从一开始就是儒家的对立物,其十大主张每一个几乎都是直接针对着儒家的,而孟子和荀子也都把墨家看作是一个重要的论敌;至于韩非为代表的法家,对于各家都有尖锐的批评,其极致处,则要君主完全 以法为教,扫除异己。……但在彼此的冲突和批评中,不同思想之间的融合也就不可避免地发生了。 ……这种分化趋势和统一趋势并存的局面在战国后期表现得越加明显。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史(第一卷)》

材料二:西汉武帝时,如何强化社会的管理成为统治者急需,董仲舒在战国后期儒学的基础上综合了法、道、阴阳等各派思想,建设了功利化的新儒学,成为社会正统思想,……在五代乱世背景下建立的宋王朝,面临着巩固政权与和谐社会的双重任务,而此时的儒学可以治国却难以治人,佛道可以治人心却缺乏规范人伦道德思想,由此理学应运而生,明清之际黄宗羲等试图从先秦儒家中寻找智慧改造儒学,正是儒学经历危机的反映。

——摘编自朱汉国《普通高中历史课程分析与实施策略》

材料三:早于西方,明末清初的中国也有一场思想“启蒙”,这场启蒙的领军人物是黄宗羲。在黄宗羲的论述中,可以看到与西方启蒙殊途同归的有关“公意”与“议政”“权利”与“权力”的阐释。 由于种种原因,启蒙思想在中国止于“思想”未能形成“运动”,普及到社会,但从黄宗羲的论证中,从梁启超的评价中可以体味到其发源于中国本土,具有中国特色的权利意识、权力制约、地方自治、民主议政等一些具有近代宪政气息的思想因素。

——摘编自马小红《近代中国宪政的历史考察》

(1)根据材料一,归纳春秋战国时期“百家争鸣”局面所呈现的显著特征。结合所学知识,从思想文化的角度阐述这一局面形成的重要历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出儒家思想成为中国封建社会主流思想的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括明末清初中国思想启蒙的特点。