材料一 纵观中华人民共和国的历史,可以分为四个历史时期:第一个时期,从1949年10月到1956年,基本完成社会主义改造的时期。在这七年中,我们先用三年的时间……巩固了人民政权。紧接着,又用四年时间,完成了社会主义改造……从1953年开始执行第一个五年计划,展开大规模的经济建设。在苏联和其他友好国家的支援下,主要依靠我们自己的努力,进行了156项重大工程建设……到1956年,国民经济出现了工农业协调发展,市场繁荣,物价稳定,人民生活显著改善的兴旺局面。

——摘编自周鸿《中华人民共和国国史通鉴》

材料二 1966~1968年的国民经济状况(部分)

| 年份 | 工业总产值(亿元) | 比上年总收入(亿元) | 国家财政总收入(亿元) | 比上年 |

| 1966年 | 2534 | +17.3% | 558.7 | +24.4% |

| 1967年 | 2104.5 | -16.9% | 419.4 | -24.9% |

| 1968年 | 2015.3 | -4.2% | 361.3 | -13.9% |

——以上材料据《新华文摘》等整理

材料三 邓小平指出:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯……改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。”

——摘编自邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国实施“一五”计划的背景。

(2)针对材料二所示问题,党和政府进行了哪些努力?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括邓小平谈话的思想精髓,分析“南方谈话”的意义。

材料一 国民革命失败后,以毛泽东为代表的中国共产党人历经艰难,探索出了革命新道路,但是在一段时间里并没有被党中央认可和重视,反而遭到中央的点名批评。1930年6月9日召开的政治局会议上,主张城市中心论的李立三说:“在全国军事会议中发现了妨碍红军发展的两种障碍:一是苏维埃区域的保守观念,一是红军狭隘的游击战略。最明显的是四军毛泽东同志,他有整个的路线,他的路线完全与中央不同。”

——摘编自刘宝东《从城市到乡村——中国特色革命道路的开辟及意义》

(1)根据材料一,指出国民革命失败后,关于中国革命的道路,中国共产党内出现了怎样的不同观点?材料二 从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。……使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。……中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

——1949年3月毛泽东作的报告

(2)材料二“城市到乡村”“城市领导乡村”是哪次会议提出的?指出其提出的时代背景。材料三 到本年(1952年)底,我国工农业总产值达到827.2亿元,比1949年增长77.5%,较历史最高水平的1936年增长20%,工农业主要产品产量已超过历史最高水平,钢的产量为134.9万吨,……1952年国家财政收入为183.7亿元,支出为176亿元。职工的平均工资比1949年增长60%—120%,农民的收入也增长30%以上,人民生活得到初步改善。

——摘编自《中国经济发展五十年大事记》

(3)根据材料三,用一句话概括我国1952年底的经济状况。结合所学,概述党和国家为促使该经济状况出现所采取的具体经济措施。材料四 以十一届三中全会为起点,20世纪的最后20年,在世界的东方,中国进行了一场卓有成效的社会变革,中国进入了社会主义现代化建设的历史新时期。1979年,中国农民以特有的首创精神奏响了改革的序曲。

——《复兴之路》解说词

(4)为实现材料四中所述的“卓有成效的社会变革”,中共十一届三中全会做出怎样重大的战略决策?中国农民的“首创精神”是怎么体现的?材料五 中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景……在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代,是决胜全面建成小康社会,进而全面建设社会主义现代化强国的时代,是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活,逐步实现全体人民共同富裕的时代,是全体中华儿女黝力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代,是我国日益走近世界舞台中央,不断为人类作出更大贡献的时代。

——习近平在中国共产党第十九次代表大会上的报告

(5)依据材料五,概述“实现中华民族伟大复兴”的指导思想和主要目标。材料 北宋政府大力提倡南北方改变传统的耕作制度,要求种植各种作物,“以防水事”。宋太宗时诏令江南、两浙荆湖、岭南诸州,“劝民益种诸谷,民乏粟、麦、泰、豆种者,于淮北州郡给之”,同时要求北方地区“广种杭稻”,而且予以优待,不征收推广新作物农田的租税。在北边,官方专门设有“稻田务”,大力兴建农田水利。宋仁宗时,许州当地人还不会种稻,“张邓公镇许,召襄、汉佃户教种公田”,不久即出现了“压塍霜稻报丰年,镰响枷鸣野日天”的丰收景象。知唐州赵尚宽,大力兴建农田水利,开辟许多水田,使水稻广为普及。诸州多有种植水稻者,齐、沂、徐等州尤为兴盛,鱼稻之饶,多见诸于史章。总的来看,南方的粮食作物比较单纯,没有北方那么丰富。北宋时期,南方推广麦粟不如北方种植水稻的面积大、效果好,这与北方土地五谷皆宜,水利建设大发展和宋朝政府重视发展北方经济有密切的联系。

——摘编自程民生《宋代粮食生产的地域差异》

材料二 对于刚刚成立的新中国而言,首先面临的是如何破解中国与欧美工业化先发国家差距拉大的“后发劣势”问题。但当时的新中国仍处于农业社会,工业只能生产纱、布、火柴、肥皂、面粉等为数甚少的日用生活消费品;1949年,中国主要工业品原煤、原油、钢的产量分别仅为美国的7.34%0.05%和0.22%。新中国成立初期要发展工业却得不到农业、人力资本等方面的支撑。就农业而言,1949年,中国粮食、棉花、油料和糖料的人均产量分别只有208.95公斤0.82公斤4.73公斤和5.23公斤。就人力资本而言,1949年中国人口的文盲率高达80%,而小学学龄儿童的入学率、初中阶段的毛入学率分别只有20%和3%,高等院校的在校生只有11.7万人。不仅如此,西方资本主义国家对中国实施的封锁、禁运也阻碍着新中国的发展。但新中国却克服了一切困难,仅用了近30年的时间便实现了对“后发劣势陷阱”的成功突破。

——摘编自郑有贵《实行集中力量办大事对后发劣势的成功破解》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代为解决粮食生产地域差异问题所采取的举措,并指出其效果。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期工业化遭遇发展困境的主要原因,并列举新中国成立至20世纪70年代成功突破“后发劣势陷阱”的重要举措。

4 . 材料一:郑成功收复台湾后,努力发展经济,利用天时地利发展甘蔗种植业,派人到福建学习制糖方法,取回良种蔗,使蔗糖产量大为提高。康熙统一台湾后,福建等地平民到台湾谋生,台湾人口增长率大大高于全国平均水平,进一步得到开发。蔗糖是台湾的主要输出品,销售“近济东南,远资西北”。蔗糖生产技术提高,规模扩大,脱离农家独家独户的家庭副业性的手工业生产方式,出现了实行技术分工、协作性的合作生产。

——摘编自周涛《清代蔗糖业地理初探》等

(1)依据材料一,概括清代台湾蔗糖生产发展的原因。

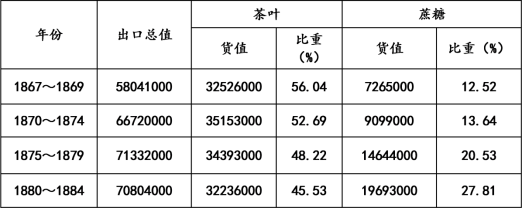

材料二:下面是1867~1884年中国主要出口商品统计表。(货值单位:海关两)

——摘编自虞和平《洋务运动时期中外贸易状况变化的几个问题》

(2)根据材料二和所学知识,指出1867~1884年中国的出口概况并分析其原因。

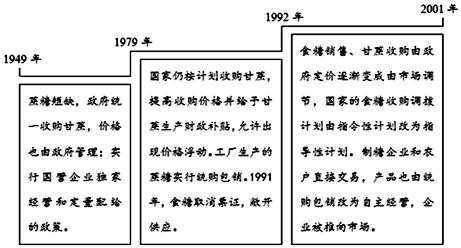

材料三:

——摘编自罗凯《中国甘蔗糖业60年的历史回顾与未来展望》等

(3)依据材料三,概括中华人民共和国建立以来蔗糖业的发展变化趋势,并结合所学分析改革开放以来蔗糖业发展变化的原因。

材料一 农民在乡里造反,搅动了绅士们的酣梦……我初到长沙时,会到各方面的人,听到许多的街谈巷议。从中层以上社会至国民党右派,无不一言以蔽之曰:“糟得很。”……“糟得很”,明明是站在地主利益方面打击农民起来的理论,明明是地主阶级企图保存封建旧秩序,阻碍建设民主新秩序的理论……一切革命同志须知:国民革命需要一个大的农村变动。辛亥革命没有这个变动……现在有了这个变动,乃是革命完成的重要因素。

——《毛泽东选集》第一卷

材料二 中国共产党不是以空话,而是以领导农民进行土地改革的事实,使他们迅速看清是谁代表着他们的利益,应该跟着谁走。……中国革命的军事斗争同土地制度的改革是不能分开的……没有土地制度的改革,没有广大农民的全力支持,军事斗争也会失去力量源泉而不可能战胜强大的敌人。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 中华人民共和国成立后农民对于个体经济的积极性是不可避免的。党充分地了解了农民这种小私有者的特点,并提出不能忽视和粗暴地挫折农民这种个体经济的积极性。

但是,党中央从来认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路……就必须提倡“组织起来”,按照自愿和互利的原则,发展农民劳动互助的积极性。这种劳动互助……发展前途就是农业集体化或社会主义化。

——《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》(1951年12月)

(1)材料一出自毛泽东哪篇文章?毛泽东批判了哪种错误态度?他对农民运动是如何认识的?

(2)依据材料二,指出解放战争时期中国共产党是怎样代表农民利益的?农民又是怎样“全力支持”解放战争的?

(3)材料三中,农民的生产积极性表现在哪些方面?中共中央对此有何基本方针?

(4)综上,概括中国共产党与农民的密切关系。