材料一 下表是我国高中历史教科书中的美国史书写概况(部分)

| 版本 | 典型语言 |

| 《高级中学课本中国现代史》,1960年 | 美帝国主义杀害、美国攫取、美帝国主义扩大对外侵略、美帝国主义的阴谋等 |

| 《高级中学课本世界历史》上下册,1981—1982年 | 对一些内容描述无明显情感倾向用语,还有一些内容描述用美帝国主义的嚣张气焰、掌握世界经济霸权等用语,肯定美国对打败法西斯作出贡献 |

| 《普通高中课程标准实验教科书历史①、②、③(必修)》,2007年 | 大多语言叙述客观,无明显情感倾向,有开创、新变化、美国促成、美国操纵等描述 |

——摘编自谭小琴《新中国建立以来高中历史教科书中的美国形象研究》

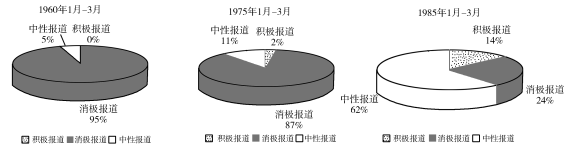

材料二 《人民日报》对美报道统计

——据李黎《冷战时期中国媒体上的美国形象——以〈人民日报〉为例》

材料三 下表是美国形象在中国大陆电影中的流变(部分)

| 影片 | 主要内容 |

| 《停战以后》1962年上映 | 对美方人前虚伪卖善、人后扩军备战的行为进行交叉剪辑,谈判桌上的美方代表、女记者与后方的美国大兵构成了两面三刀的“流氓群像” |

| 《一个美国飞行员》1980年上映 | 首次表现了中美两国人民之间的友谊,“来华助战洋人”爱普斯坦成为新中国历史上第一个正面的美国人形象 |

| 《中国合伙人》2013年上映 | 一方面通过“新梦想”在美国的上市,确认了美国在当前资本主义世界的主导地位;另一方面,又以“商业谈判”这场戏,揭示出美国“虽然表面上十分强大和傲慢,但其实已经失去往日的实力,不得不在中国的进攻之下节节败退” |

——摘编自辛亚奇《单一·两极·多元:美国形象在中国大陆电影中的流变(1949—2019)》

(1)概括材料一中对美国形象描述的变化趋势,并结合史实指出影响这一变化的因素。

(2)如果运用材料二和材料三来说明美国形象的演变,应优先选择哪则材料?为什么?(没有理由不可)

材料一 1977年,可口可乐总裁马丁访问北京,提出希望重返中国并在中国设厂。

1978年12月13日,可口可乐公司与中国粮油进出口总公司在北京饭店签订协议。从1979年起,用寄售方式由中粮总公司安排销售。1979年1月24日,3万箱可口可乐被运到广州、上海和北京的大商场和宾馆寄卖,标志着可口可乐重返中国市场,成为港澳之外第一家进入大陆的外企。

——据马立诚《交锋三十年—改革开放四次大争论亲历记》

材料二 1993年可口可乐公司与原轻工业部签署合作备忘录,双方提出了一个基于“真诚合作、共同发展”原则的长期发展规划。根据这个规划,可口可乐公司在此后5年里发展10家装瓶厂,多数分布在中国中西部中心城市,包括西安、武汉、沈阳、青岛、哈尔滨、太原、昆明、合肥、成都等地。至此,可口可乐公司在华投资已经实现了从广州、北京等“点",发展到东部沿海一线,最后到覆盖全国一片的发展历程。可口可乐在中国碳酸饮料市场取得了首屈一指的地位,可口可乐投产的企业经营状况多数良好。

——据王志乐《可口可乐在中国的投资与发展》

材料三 1995年可口可乐与中国奥委会合作,在中国举办“可口可乐”奥运民俗雕塑大赛。如图所示为中国提交的获奖作品,充分展示了中国传统文化的精髓京剧脸谱,描绘的人物栩栩如生,创意灵感来源于生、旦、净、末、丑5种京剧行当。在美国总统克林顿1998年访华期间,夫人希拉里与中国“希望工程”孩子见面,学生向她赠送了此雕塑的微型版,希拉里说:这是她一生中见到的最漂亮的可口可乐瓶子。此作品现被收藏在可口可乐亚特兰大博物馆中。

——摘编自陈楠《可口可乐瓶与奥运的故事》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明可口可乐重返中国的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,对20世纪90年代以来可口可乐在中国的发展加以说明。

材料一 进入21世纪,国际局势总体趋于缓和,追求和平与发展是世界各国人民的共同愿望。但今天的世界并不安宁,在和平与安全方面,地区热点问题此起彼伏。

——摘编自《中外历史纲要(下)》(人教版)第138-139页

材料二 2022年2月24日,俄罗斯总统普京下令在顿巴斯地区进行特别军事行动,俄罗斯和乌克兰的军事冲突随之升级,世界称之为“乌克兰问题”,在24日中国外交部例行记者会上,华春莹在回答记者问时提到:关于“乌克兰问题”,我们已经表明中方原则立场。“乌克兰问题”有着非常复杂的历史背景和经纬,演变到今天的这种局面是各种因素共同作用的结果。

——摘编自《环球网》

(1)结合材料一和所学知识,概括当今世界和平与安全面临哪些问题。

(2)结合材料二和所学知识,分析造成“乌克兰问题”的因素都有哪些?中国对世界和平与发展给出了怎样的中国方案并简要说明。

材料一 一九七二年,是调整国内各项政策的一年,也是打开中国外交新局面的一年。这一年,面对风云变化的国际形势,毛泽东和周恩来审时度势,运筹帷幄,作出一系列重要决策,实现了国家对外关系的前所未有的突破。-九七二年二月二十一日中午,尼克松总统和夫人、国务卿罗杰斯和总统助理基辛格一行抵达北京机场。周恩来、叶剑英等到机场欢迎。二月二十七日,中美联合公报终于谈定。二十八日,公报在上海发表。

——逄先知《毛泽东传》

材料二 抗美援朝战争结束后,中国开始把精力转移到国内建设上来,需要和平的国际环境。20世纪50年代中期,国际形势也出现了有利于和平的变化。在这种大背景下,中国与印度、缅甸共同倡导了和平共处五项原则。派出代表团参加了日内瓦会议,促成了印度支那停战协议的达成。

——夏莉萍《当代中国外交十六讲》

(1)根据材料一,结合所学,指出1972年我国在外交上作出的重要决策及尼克松访华和上海公报发表的意义。

(2)根据材料二,结合所学,指出和平共处五项原则的内容及日内瓦会议召开的时间。概述中国成功解决印度支那问题的意义。

材料一 自第一次鸦片战争爆发后,中外关系开始出现了一个根本性的变化。对列强来说,战后签订的条约“揭开了对华事务的新纪元”。它标志着中国闭关自守的破产,同时也标志着中国与欧洲这个“掠夺成性的蛮夷”在平等的基础上建立法律、政治和经济关系的开端....无疑,“条约制度”使中国承受着巨大的灾祸,这成了阻碍中国进步的一个基本因素,但是,如马克思所说,“每一种事物好象都包含自己的反面”。

——摘编自李育民《近代中国的“条约制度”论略》

材料二 2017年1月,习近平在联合国日内瓦总部发表演讲,回应了世界普遍感到困惑的一个重大问题:“世界怎么了?我们怎么办?....中国方案就是一构建人类命运共同体,实现共赢共享。”2017年2月,联合国社会发展委员会首次将“构建人类命运共同体”载入联合国决议;同年11月,联合国大会裁军与国际安全委员会再次将其载入联合国决议。这充分表明,“构建人类命运共同体的中国方案”反映了国际社会大多数国家的普遍期待,在国际社会得到越来越多的支持和呼应,激发了各国参与全球治理体系变革进程的热情和实践。

——摘编自张晓君《构建人类命运共同体的中国方案》

(1)根据材料--并结合所学知识,指出第--次鸦片战争中国外交发生的“根本性的变化”,并简要评价其对中国影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“中国方案”在国际上得到支持和呼应的原因及意义。

材料 纵观中华人民共和国成立至今,其外交思维与逻辑主要可划分为革命式外交、参与式外交和引领式外交这种历史转变不仅映射出对时代主题的研判发生着变化,也反映着中国作为一个发展中大国,正在以自身古典优秀国家间政治思想资源并伴以马克思主义国际观为指导,来对西方资本主义主导建立的国际事务话语机制进行着有益改造中华人民共和国成立至今,在独立自主前提下,在“和平共处五项原则”的基础上同世界所有国家开展正常外交这一原则始终未变。从中华人民共和国成立初期一段时间内的革命式外交到十八大以来新时代的引领式外交始终以维护国家利益、捍卫主权独立与领土完整以及构建稳定有序的和谐世界为目的与宗旨。

——摘编自李博一《百年变局下的中国外交话语:转型与重构》

(1)据材料,概括新中国外交“变”与“不变”的内容。

(2)据材料并结合所学知识,分别总结革命式外交、参与式外交和引领式外交的重大历史贡献。

新中国体育大事记

| 年份 | 事件 |

| 50年代 | 1950年,新中国的第一个体育代表团应邀访问苏联;同年,新中国接待了第一个苏联体育代表团1953年,国际乒联接纳中华人民共和国乒协入会;同年,新中国第一次参加世界锦标赛,乒乓球比赛成了新中国对外交往的一个窗口。 1954年国际奥委会承认了中华全国体育总会的合法地位。由于国际体育组织中有人制造“两个中国”,中国宣布退出国际奥委会。 |

| 60年代 | 1962年,中国第一次向非洲国家加纳派出了援外教练组,并承担了援助建设体育场馆和其他体育设施的任务1966年,参加柬埔寨金边举行的第一届亚洲新兴力量运动会。 |

| 70年代 | 1971年,中国乒乓球队参加了在日本举行的世界乒乓球锦标赛;美国乒乓球队访华;中国乒乓球队相继访问阿联酋、古巴、智利、加拿大70年代末,国际奥委会承认了中华人民共和国在国际奥委会的合法席位。 |

| 80年代以来 | 1984年,在美国洛杉矶举行的第二十三届夏季奥运会上,我国运动健儿实现奥运金牌“零的突破” 1990年,举办第十一届亚洲运动会。 2008年,举办第二十九届夏季奥林匹克运动会。 2015年,获得第二十四届冬季奥林匹克运动会举办权。 |

依据材料,结合所学,解读我国“体育外交”70年历程。

外交是一个国家综合国力的体现,中国恢复在联合国的合法席位,不仅体现了新中国国际地位的提高,也反映了世界各国的人心向背和时代潮流。

材料一 下表为表决恢复中国在联合国的合法席位时,世界主要资本主义国家投票情况

| 国家投票情况 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |

| 美国 | √ | ||

| 法国 | √ | ||

| 英国 | √ | ||

| 日本 | √ |

——据《联合国数字图书馆》整理

材料二 新中国成立后,中国政府多次致电联合国,严正声明“中华人民共和国中央人民政府是代表全体中国人民的唯一合法政府”,但是20世纪50年代恢复中国在联合国的席位问题一直受到美国的阻挠。中国适时调整对策,把同外国建交和中国在联合国的席位问题紧密联系,出席日内瓦会议等一系列外交活动,提出“和平共处五项原则”,扩大对外交往。不仅在国际舆论中博得普遍赞誉,更是打开了和西方国家扩大接触的局面。随着新中国外交的开展和联合国会员国的增加,赞成恢复中国合法席位的票数逐年增加。美国侵朝战争失败后,加紧制造“两个中国”的阴谋活动,中国在和平解放台湾方针的基础上利用各种场合阐述中共和平解放台湾的政策。中国着眼大局,历时15年,中美双方会谈136次,逐步推动中美两国关系的改善。中国的长期努力,使联合国内支持中国的力量对比逐渐发生变化。1971年第二十六届联大以76票赞成,35票反对,17票弃权的压倒性多数通过“2758”号决议,恢复了新中国在联合国的一切权利,驱逐台湾代表出联合国。新中国22年的斗争取得了最后的胜利。

——摘编自金朝晖《周恩来与中国在联合国合法席位的恢复》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英法美日对中国恢复在联合国合法席位态度不同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述中国从1949年至1971年为恢复联合国合法席位所做的努力。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响国家外交成果的因素。

材料一 1840年之后,一系列不平等条约的签订,一方面是晚清王朝死守“闭关锁国”政策的恶果,另一方面也迫使中国由“朝贡体系”向“条约体系”转变,中国外交体制开始了近代化的发展历程。这一历程是近代中国逐渐调整、变通、改革传统外交观念,接受、适应与运用西欧国际观的历史变迁过程。在这一转变中,一方面是中国半殖民地半封建社会性质的加深,民族危机愈发严重;另一方面,随着“朝贡体系”瓦解,清政府与西方发达国家的交往逐渐频繁,对外认识也愈发加深,外交观念亦发生了深层次的变化,外交政策更加务实,乃至出现了专职的外交机构,这一切都适应了时代的发展潮流。

——摘编自王琦 李翔《晚清中国外交体制变化发展研究》

材料二 新中国成立后的前30年里,为应对美国为首的西方国家的威胁,中国政府及时宣布了“一边倒”的外交方针,通过与苏联的结盟和争取广大“中间地带”来维护新中国政权的政治安全,并做出"抗美援朝、保家卫国”的重大决策。为维护国家主权和领土完整,在建交过程中把“一个中国”原则作为基本前提和国际合作的政治基础。1979年以来,中国外交任务转变为为中国现代化建设创造一个良好的国际环境。为此,中国积极发展同世界各国平等互利的经济合作关系。对发展中国家的援助由之前的侧重政治上的互利变为多种形式的经济技术合作,把维护国家利益作为维护国际利益的前提和首要任务。为积极融入经济全球化的大潮,确定了“大融入”的战略取向,把“入关”和“入世”作为最重要的外交任务之一。十八大以来,面对新形势,中国外交开始注重国家治理现代化与全球治理平衡相结合。

——摘编自郭树勇《试论70年来新中国外交的主要特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国外交由“朝贡体系”向“条约体系”转变的背景及影响。

(2)根据材料二,指出新中国成立后的前30年与1979年以来外交重点的不同,并结合所学知识概括1979年以来我国的外交政策产生的重要作用。

材料一1949年到1959年,是中苏关系的“亲热”期。当时,苏联需要中国作为它在东方的主要屏障以及与美国打交道时的手中一张重要的牌,中国则需要苏联作为自己抵御西方的主要依托以及贷款、经援和军援的主要来源。但在1958年后,接连发生的“长波电台”“联合舰队”和“炮打金门”等事件,使得中苏之间,特别是毛泽东与赫鲁晓夫之间出现了明显裂痕。1960年到1958年,是中苏关系的“冷战”时期。中共发表了“九评”,苏共则公布了“国际共运总路线”,双方互相“口诛笔伐”,批判的火力异常猛烈。1969年到1978年,是中苏关系的“热战”时期。在相当长一段时间内,双方在边境地区剑拔弩张,1969年还在东段的珍宝岛和西段的铁列克提接连发生了一定规模的武装冲突,中苏间人员往来中断,双边的业务交往也只限于一点贸易和每周各开一个航班和一趋列车。1979年到1989年,是中苏关系的“回暖”期。此时,苏联开始调整对外政策,逐步缓和对华关系。

——摘编自颜声毅《当代中国外交》

材料二1990年3月,邓小平同志在与中央负责同志谈话时明确表示:“不管苏联怎么变化,我们都要同它在和平共处五项原则的基础上从容地发展关系,包括政治关系,不搞意识形态的争论。”苏联“8•19”事件后,中国外交部表示:“苏联发生的变化是苏联内部的事务。中国政府的一贯点场是,反对干涉别国内政,尊重各国人民自己的选择。我们希望并相信,苏联人民能够克服困难,自己解决自己的问题,保持政治稳定,实现经济发展,建立在和平共处、平等互利、睦邻左好原则基础上的中苏关系不会受到影响,将继续得到发展。”这些做法完全不同于20世纪60年代中苏之间的论战和对抗,尽管苏联国内发生了重大变化,双方仍然在随后一段时间里保持了友好交往,并顺利实现了从中苏到中俄关系的平稳过渡。依据类似原则,中国也保持和发展了与东欧国家的友好合作关系。

——摘编自秦亚青《国际体系与中国外交》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立后中苏关系演变的历程及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明新时期中国对苏联所采取的外交政策及其主要原因。