材料一 由早期留美的容闳提议,经曾国藩、李鸿章奏请慈禧批准从全国选招的留学幼童,于1872年至1875年分四批赴美后,拟先读中学,再进大学。为避同学嘲弄,有人剪掉了辫子,改长袍马褂为西装,见师长羞于跪叩,还有人随房东去基督教堂,惹怒了“选带幼童出洋肄业局”正监督吴嘉善和驻美公使陈兰彬,他们认为学生离经叛道,不读儒书,目无师长,沾染恶习,有以夷变夏之险。不顾容闳的反对,1881年奏请慈禧批准撤回全部幼童,遣送回国,并关押起来,最后不问所学而分配到全国各地。尽管这批归国少年有不少以后成为晚清民初的优秀人才,那并非初衷。

——摘编自屈秩著《留学制度的演变与近现代中国的社会发展》

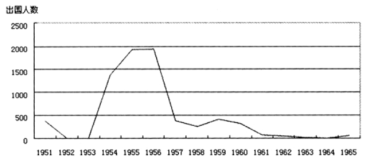

材料二 教育部系统1951-1965年留苏学生人数示意图

——摘编自周尚文著《新中国成立初期“留苏潮”述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝政府撤回留学生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪50年代中期到60年代,中国留苏学生变化的趋势及其原因。

材料一 20世纪50年代,新中国外交战略的总特点是“一边倒”,即倒向以苏联为首的社会主义阵营,但之后有不断弱化的趋势。在这一过程中,新中国的外交政策经历了一系列变化:从新中国成立至朝鲜战争结束,严格执行“一边倒”的外交政策;朝鲜战争结束后,随着经济建设的需要和国际局势的缓和,实行和平共处的外交政策;20世纪50年代中后期,随着新中国国内政治氛围的“左”转和中苏关系的破裂,政策转向依靠美、苏之外的“中间地带”。虽然经历了变化,但大体来说,中国的外交政策并没有突破“一边倒”战略,只是在中苏同盟的基础上进行有限调整。

——摘编自陈少铭《二十世纪五十年代新中国外交政策的调整》

材料二 根据国际形势的发展变化,我国从20世纪80年代初逐步调整对外政策,改变了20世纪70年代实施的针对苏联的“一条线”外交战略。1982年,党的十二大明确提出了独立自主的和平外交政策,即主张反对霸权主义,维护世界和平,发展同各国的友好合作和促进经济共同繁荣。所有国家一律平等,并努力在和平共处五项原则的基础上同世界各国建立、恢复和发展正常关系,而不以社会制度和意识形态的异同来决定亲疏、好恶。决不依附于任何一个超级大国,也决不同它们任何一方结盟或建立战略关系。20世纪80年代初的中国外交政策的调整是新中国成立以来最深刻、最成熟的一次。

——摘编自颜永琦《从结盟到不结盟——20世纪80年代初中国外交政策调整背景探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代新中国外交政策调整的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪80年代初中国外交政策的具体表现,并分析当时调整外交政策的意义。

材料一 二战后初期,以杜鲁门政府援助希腊和土耳其为开端,其后美国逐渐开展了一系列的外援活动。美国对外援助的核心目标是维护自由民主制度和国家安全,以及树立美国的“大国形象”。与此相适应,这一时期美国对外援助的项目重点是以经济援助为主;而区域重点主要以西欧为主,同时根据“以点带面”的原则,从地缘战略的角度划出的一些重要战略国家。

——摘编自关春巧《杜鲁门时期美国对外援助体制的历史考察(1945-1952)》

材料二 进入(20世纪)60年代后,政治多极化趋势开始出现,使美国充分认识到:“要同化独立的主权国家,光搞掠夺是不行的,还需要贷款和投资。”为了同苏联争夺战略空间,美国加大了对发展中国家的经济援助。到1968年6月底,美国对外援助总额为1335亿美元,其中对发展中国家的援助总额是775亿美元,占援助总额的58%,其中约583亿美元是经济援助,占发展中国家受援总额的75%。

——摘编自刘会清《战后美国对外援助政策的历史考察》

材料三 新中国成立伊始,起到新中国临时宪法作用的《共同纲领》规定:中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。从 1953 年至 1955 年,周恩来又几经酝酿提出了著名的“和平共处五项原则”,确立了一条既被国际社会普遍接受,又直接指导外交、外事部门制定对外政策、 处理对外关系的基本外交方针。

——摘编自张颖《对建国初期新中国外交方针变化的计量分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述二战后初期美国开展对外援助的影响。

(2)根据材料指出美国对外援助的变化,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国初期外交政策的特点,并简析其意义。

材料一 5月4日下午,十几个学校的学生近3000人齐集天安门,人人手里拿着一面或两面白旗,上面写着“还我青岛”“取消二十一条”等(6月3日,上海)出现大规模的工厂罢工和商店罢市……6月28日和会对德和约签字,中国代表团拒绝出席此次全体会议,没有在该项和约上签字!

——金冲及《二十世纪史纲》

(1)材料一所记述的事件是 ,从材料一中归纳能够反映中国人坚决拒绝屈辱外交的具体史实。

材料二 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整。拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

(2)依据材料二,概括新中国一贯坚持的外交方针,指出其出台时国际关系的特点。

材料三 从中华人民共和国成立至60年代末,中国游离于国际社会之外,几乎不参加任何国际组织。1971年10月,第26届联大恢复了中国在联合国的合法席位。但直到80年代,中国对国际社会只是谨慎和有限的参与。而到90年代中期,中国参加的国际组织达600多个。

——颜声毅《当代中国外交》

(3)依据材料三,概括新中国成立以来,中国对国际社会态度的变化趋势,结合所学分析影响其变化的国内外因素。

材料一 中国近代外交中的重要事件、条约的影响

时间 | 事件或条约 | 影响 |

1842年 | 《南京条约》 | 中国被迫割地、赔款、接受协定关税以及开放通商口岸。 |

1895年 | 《马关条约》 | 中国丧失更多土地,列强可以在中国设厂制造。 |

1901年 | 《辛丑条约》 | 中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约,标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。 |

1919年 | 巴黎和会 | 拒签。 |

1928年6月 | “改订新约”运动 | 减少了一些帝国主义在我国长期享有的特权,否认了领事裁判权的合法性,增加了国家关税的收入,但又很不彻底。 |

1943年1月 | 中英、中美签订新约 | 将上海及厦门公共租界之行动与管理权交与中国政府,凡关于上述租界给予英美政府之权益应予终止等。 |

1949年9月 | 《共同纲领》 | 对国民党政府与外国所订立的各项条约和协定,中华人民共和国中央政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或废除,或修改,或重订。 |

——摘编自《中国废除不平等条约的历史考察》

(1)根据材料一,指出中国近代外交的变化趋势。结合所学,概述其变化的主要原因。

材料二 新中国实行的各版护照简介

1949年单页版、50版、53版、58版护照为中俄文对照,防伪手段几乎为零。 |

71版、75版改为中法英文对照,这一时段因私护照几乎为零。 |

80版将75版的“本护照前往下列国家和地区有效”改为“本护照前往世界各国有效”。 |

81版改变了53版以来6位数的护照累计号码,升至7位数号码。 |

97版采用数码技术、激光打印等防伪手段。到2005年达到年均签发400万本,80%是因私护照。 |

(2)根据材料,以“护照变化与 ”为例提炼一个主题,并结合史实加以说明。

材料三 世界格局正处在一个加快演变的历史性进程之中。和平、发展、进步的阳光足以穿透战争、贫穷、落后的阴霾。世界多极化进一步发展,新兴市场国家和发展中国家崛起已经成为不可阻挡的历史潮流。经济全球化、社会信息化极大解放和发展了社会生产力,既创造了前所未有的发展机遇,也带来了需要认真对待的新威胁新挑战……当今世界,各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体。

——习近平出席第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话

(3)2015年9月28日,习近平首次在联合国阐述“人类命运共同体”的理念。根据材料并结合所学,分析习近平提出构建“人类命运共同体”的背景。

| 时期 | 关系 |

| 50—60年代 | 中苏同盟对抗美日同盟 |

| 60—70年代 | 中苏分裂并继续与美日抗衡 |

| 70—80年代 | 中美日关系改善,同时抗苏 |

| 80—90年代 | 中美日保持相对友好,中苏关系逐步正常化 |

| A.四国关系变化决定国际政治格局的趋势 |

| B.意识形态的分歧主导了亚太地区的局势 |

| C.国家利益的角逐影响着国际关系的变化 |

| D.美苏争霸左右着亚太地区政治格局走向 |

| A.中国调整外交策略 |

| B.世界多极化趋势的加强 |

| C.中苏关系走向破裂 |

| D.冷战造成世界局势紧张 |

材料一 1864年上海租界成立了中国近代第一个会审机关——洋泾浜北首理事衙门,并由上海道台与英国领事会商组织正式法庭,通过了《洋泾浜设官会审章程》。根据章程,会审公廨为中国的司法机构,由上海道台派一名同知主持……凡遇案件牵涉洋人到案者,必须由领事或领事派员会审。章程严格限制了会审公廨的管辖权和陪审官的权限。

1911年武昌起义后,由于会审公廊的满人谳员逃匪,驻沪领事团趁机接管了会审公廨并按照自己的意图进行改组,改组后会审公廨谳员由驻沪领事团任命,其菥傣亦由领亭团披给;司法管辖权限大为扩充;取消上诉程…….

民国政府成立后,中方多次要求会审公廨恢复到辛亥革命前的状态,这种努力在国人的请愿、上海总商会的推动及中外政府双方的照会上乃至在巴黎和会和华盛顿会议的提案中都有体现。但由于西方国家的阻挠,没有取得多大的进展。

——摘编自陈策《上海公共租界法权变迁问题研究》

材料二 1928年南京国民政府开展了修订新约运动,其中取消领事裁判权是一重点。南京政府与英美等国晨开多次谈判,于1930年收回了上海公共租界内由会审公癣演变而来的上海临时法院,达成了取消领事裁判权的初步协议。直到太平洋战争爆发后,鉴于中国战争的重要地位和中国人民的强烈呼声,1942年中英、中美达成了取消领事裁判权的协议,直到1943年中国似乎从形式上脱离了领事裁判权制度的桎梏。

新中国成立后的有关案件管辖的法律成果凸显了国家主权的司法自治原则,使中国涉外法权回归正统。

——摘编自胡燕《中国涉外法权变迁史研究》

(1)根据材料-并结合所学知识指出围绕上海会审公廨中外双方斗争的趋势及实质。

(2)根据材料-、二并结合所学知识,概括影响领事裁判权在中国变迁的因素,并谈谈你对领事裁判权在中国变迁的认识。

| A.实践了“求同存异”方针 | B.根据多极化趋势调整外交政策 |

| C.与资本主义阵营达成和解 | D.外交活动服务于国家核心利益 |

材料一 中华人民共和国成立之初采取的外交方针,概括为三句话:“另起炉灶”“一边倒”“打屋子再请客”。

(1)结合新中国成立初期的国际形势,分析实行“一边倒”外交方针的必要性。

材料二 周恩来在亚非会议的补充发言中说:中国代表团参加会议的目的“是来求团结而不是来的”,“是来求同而不是不立异的”,“我们的会议应该求同而存异”。

——《周恩来年谱(1949--1976)》上卷

(2)亚非会议与会各国存在的“异”和“同”分别是什么?

材料三 和平与发展是当今时代的主题。多极化趋势在全球或地区范围内,在政治、经济等领域都有新的发展,世界上各种力量出现新的分化和组合。大国之间的关系经历着重大而又深刻的调整。各种区域性、洲际性的合作组织空前活跃。广大发展中国家的总体实力在增强。多极化势的发展有利于世界的和平、稳定和繁荣。各国人民要求平等相待、友好相处的呼声日益高涨。要和平、求合作、促发展已经成为时代的主流、

——江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的讲话

(3)根据材料三并结合所学知识,指出改革开放后中国外交政策调整的原因及其主要成就。