材料一 从《南京条约》签订开始……晚清国人也对西方的领事制度有了新接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从<南京条约>看晚清时期国际法在中国的运用》

材料二

材料三 20世纪80年代初以来,我国不再“以苏划线”、“共同制苏”,而是提出反对一切霸权主义,尤其是反对美国、苏联的霸权主义,坚定地站在和平力量一边。改变过去与美国建立针对苏联的“战略关系”,适当拉开距离,推动中苏关系正常化,全方位进行外交活动。中国实行真正独立自主的对外政策,经受住了苏联东欧剧变的冲击,坚守了社会主义阵地,取得了内外工作的重大胜利。

——摘编自吴恩远等著《改革开放的中国与世界》

(1)根据材料一归纳清政府外交向近代外交转变的表现,并分析原因。

(2)从材料二1949年、1972年和1992年三次建交的高峰中任选一次,分析促成建交高峰的国内外因素。

(3)据材料三并结合所学知识,概括新时期中国对外交往政策的内涵,归纳这一政策对世纪之交的中国产生的重大影响,并说明制约中国外交政策的核心因素。

材料一 20世纪70年代前期,英国首相希思对英国的大西洋联盟政策进行了重大调整。他试图以英美“天然关系”取代英美“特殊关系”,以利英国加入欧共体,并以此为契机积极推动欧共体发展为独立实体,通过建构平衡的欧美关系令英国“两头受益”。由于这一时期美欧关系日趋紧张以及美国对维护其联盟霸主地位的坚定决心和尼克松一基辛格外交管理方式发生巨大变化等原因,希思虽成功引领英国加入欧共体,却在两次“尼克松冲击波”“欧洲年”与中东危机等一系列重大事件上与美国发生冲突。受困于对美国的全方位依赖,希思最终不得不进行战略撤退,英美“特殊关系”得以再度复兴。“天然关系”是一种极具灵活性与弹性色彩的实用主义外交政策,它反映出一个中等强国振兴国家的强烈愿望与努力。

——摘编自梁军《爱德华·希思对大西洋联盟政策的调整与英美关系重构》

材料二 中华人民共和国成立后,外交战略呈现出“不变”与“变”的交织,下表列举了中国外交战略演变的四个阶段。

| 世界政治格局演变 | 中国的外交战略 | |||

| 阶段 | 目标 | 表现 | ||

| 美苏争锋,两极格局逐渐形成 | → | 第一阶段.20世纪50年代 | 联苏反美 | “另起炉灶”“一边倒”“打扫干净屋子再请客”“和平共处五.项原则”等 |

| 新兴力量崛起,多极化趋势显现 | → | 第二阶段20世纪60年代 | 反苏反美 | “两个拳头打人(反美反苏)” |

| 新兴力量发展,多极化趋势加强 | → | 第三阶段20世纪70年代 | 联美遏苏 | “一条线(从美国到日本等国),一大片(线外国家)” |

| 两极格局结束,“一超多强”局面形成 | → | 第四阶段20世纪80年代至今 | 反对霸权主义,维护世界和平等 | 奉行不结盟政策、全面对外开放等 |

——摘编自谢益显《中国当代外交史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪70年代英美关系的变化,并简评英国构建英美“天然关系”的努力。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳现代中国外交战略的“不变”与“变”,并说明“变”的主要依据。

材料一 中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中却广泛援引唐律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?”清朝法律延袭《大明律》,同样非常重视“例”,制定了《大清律例》。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 在世界近代史上,西方国家认为进行战争是国家的正当权利。在此基础上,国际法的奠基人格劳秀斯主张国与国之间的战争应该受到法律的约束,提出交战规则以及关于战俘待遇、武器使用、除了军事必要外财产不应受到损害等原则。这些原则后来被西方国家普遍接受。《国际联盟盟约》规定,国际联盟的宗旨是“促进国际合作,保证国际的和平与安全”,为此“各缔约国承担不从事战争的义务”。

——杨和平《20世纪:战争、和平与国际法》

材料三 从《南京条约》签订开始……晚清国人也对西方的领事制度有了新接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从(南京条约)看晚清时期国际法在中国的运用》

材料四 20世纪80年代初以来,我国不再“以苏划线”、“共同制苏”,而是提出反对一切霸权主义,尤其是反对美国、苏联的霸权主义,坚定地站在和平力量一边。改变过去与美国建立针对苏联的“战略关系”,适当拉开距离,推动中苏关系正常化,全方位进行外交活动。中国实行真正独立自主的对外政策,经受住了苏联东欧剧变的冲击,坚守了社会主义阵地,取得了内外工作的重大胜利。

——摘编自吴恩远等著《改革开放的中国与世界》

(1)根据材料一,概括中国古代法律的特点并结合所学知识说明其影响。

(2)根据材料二,指出《国际联盟盟约》所反映的对战争的态度?根据所学知识分析其原因。

(3)根据材料三,归纳清政府外交向近代外交转变的表现并分析其原因。

(4)据材料四并结合所学知识,概括新时期中国对外交往政策的内涵归纳这一政策对世纪之交的中国产生的重大影响并说明制约中国外交政策的核心因素。

材料一 中共中央选择“一边倒”,站在苏联阵营一边和与美国对抗,是中共领导人当时在两极对抗的国际格局中做出的反应,结果是中华人民共和国诞生伊始,便加入苏联阵营并与苏联结成军事同盟,并因此而进入冷战的两极体系和对抗之中,这是不争的事实。

——牛军《冷战时代的中国战略决策》

材料二 在美苏争霸过程中,形成了苏攻美守的局面,苏联对中国安全的威胁日益加剧。为了维护国家利益,摆脱两线作战的不利局面,中国外交战略进行了新的调整,提出了“一条线”的思想,其主旨是团结包括美国在内的一切可以团结的力量,共同反对苏联霸权主义。至1979年中美两国正式建交,中国所面临的国际环境总体得到改善。

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》

材料三 20世纪80年代初以来,我国不再“以苏划线”、“共同制苏”,而是提出反对一切霸权主义,尤其是反对美国、苏联的霸权主义,坚定地站在和平力量一边。改变过去与美国建立针对苏联的“战略关系”,适当拉开距离,推动中苏关系正常化,全方位进行外交活动。中国实行真正独立自主的对外政策,经受住了苏联东欧剧变的冲击,坚守了社会主义阵地,取得了内外工作的重大胜利。

——摘编自吴恩远等著《改革开放的中国与世界》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出中共中央确立“一边倒”战略时的国际格局。结合建国初期的历史,简述中国“站在苏联阵营一边和与美国对抗”的事实。

(2)据材料二并结合所学知识,概括20世纪70年代中国对外战略的变化及重大外交成就。

(3)据材料三并结合所学知识,概括新时期中国对外交往政策的内涵,归纳这一政策对世纪之交的中国产生的重大影响;并说明制约中国外交政策的核心因素。

材料一 中国古代思想内容丰富,其中关于天下国际责任观的表述,大家熟悉的有“天下兴亡,匹夫有责”,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等。近代以来,中国经历了天朝上国、半殖民地半封建国家、新生社会主义国家、革命社会主义国家、最大发展中国家、负责任发展中大国六种国家身份。根据国家身份决定对外战略和国际责任原则,中国分别采取了不同的外交战略和国际责任观(见下表)。

国家身份与国际责任:中国国际责任观的历史演变(部分)

| 国家身份 | 国际责任内容 | 国际责任表现 |

| 天朝上国 | 天下责任、朝贡责任 | ① |

| 半殖民地半封建国家 | 维持朝贡体系责任国家救亡图存 | 维持越南等国主权,抗日战争、促成世界反法西斯同盟等 |

| 新生社会主义国家 | 维护社会主义阵营团结、反对帝国主义、支持亚非拉民族解放斗争 | ② |

材料二 中国政府以1997年东南亚金融危机中积极、负责任的行为,向世界展示了负责任大国的国家形象。此后,中国正式提出要做“负责任大国”。21世纪以来中国在维护亚洲安全、全球问题治理等方面更积极地树立这一形象。今天的中国作为国际社会的重要一员,对捍卫全人类利益负有重要责任,中华民族的复兴为世界所瞩目。因此,中国寻求复兴之路的过程需要不断探索与思考如何对人类社会以更大的贡献。

——以上材料据吴兵《从“天下责任”到“负责任大国”》整理

(1)“天下兴亡,匹夫有责”是梁启超对顾炎武什么思想的归纳?根据材料一和所学,在表中①、②处各写出一项史实。

(2)阅读材料二,以中国在1997年东南亚金融危机中的表现和21世纪以来维护亚洲安全的成就,阐述“负责任大国的国家形象”,一句话概括近年中国的“探索与思考”

材料一 新中国成立后,日本政府以片面的《美日安保条约》和《日台条约》为基础,对新中国奉行孤立不承认、“两个中国”和“政经分离”政策,导致从1949年至1972年23年间,两国政府间并无正式外交关系。尽管如此,两国在民间交往、经贸合作和文化往来等领域取得了一定的成绩。1962年11月9日,廖承志和高碕达之助签订了《中日长期综合贸易备忘录》。当年中日贸易颜就达到1.37亿美元。70年代初,中国恢复联合国的合法席位以及尼克松访华,为中日关系的改善创造了契机。1972年9月,日本首相田中角荣访问中国,双方发表《中日联合声明》,实现了中日关系正常化。1978年8月,中日两国又签订了《中日和平友好条约》。从法律上结束了两国间的战争状态。

——摘编自林代昭《中日关系史》等

材料二 20世纪90年代后,由于国际格局的变化和日本政局的不稳,中日关系逐渐出现重新调整的波动式局面。1995—1996年,中日关系甚至陷入最低谷,出现了“政冷经热”局面。虽然1997年出现了短暂的回暖,但2001年以后,小泉纯一郎首相在五年间六次参拜请国神社,并提出所谓的“文化特殊论”导致中日关系陷入比20世纪90年代中期更冷、更长的第二次“政冷”低谷。此后,安倍、福田先后出任日本首相,中日关系逐渐“回暖”,2008年5月,胡锦涛主席对日本进行了被称为“暖春之旅”的正式访问,与福田首相一道,为站在新历史起点的中日关系做了重新的定位和定向。

——摘编自冀伯详《论战后中日关系》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代到70年代中日关系的变化及其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳20世纪90年代后中日关系处于波动局面的国际因素。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈20世纪50年代到90年代中日关系演变的历史启示。

材料一 中共中央选择“一边倒”,站在苏联阵营一边和与美国对抗,是中共领导人当时在两极对抗的国际格局中做出的反应,结果是中华人民共和国诞生伊始,便加入苏联阵营并与苏联结成军事同盟,并因此而进入冷战的两极体系和对抗之中,这是不争的事实。

——牛军《冷战时代的中国战略决策》

材料二 在美苏争霸过程中,形成了苏攻美守的局面,苏联对中国安全的威胁日益加剧。为了维护国家利益,摆脱两线作战的不利局面,中国外交战略进行了新的调整,提出了“一条线”的思想,其主旨是团结包括美国在内的一切可以团结的力量,共同反对苏联霸权主义。至1979年中美两国正式建交,中国所面临的国际环境总体得到改善。

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》

材料三 20世纪80年代初以来,我国不再“以苏划线”、“共同制苏”,而是提出反对一切霸权主义,尤其是反对美国、苏联的霸权主义,坚定地站在和平力量一边。改变过去与美国建立针对苏联的“战略关系”,适当拉开距离,推动中苏关系正常化,全方位进行外交活动。中国实行真正独立自主的对外政策,经受住了苏联东欧剧变的冲击,坚守了社会主义阵地,取得了内外工作的重大胜利。

——摘编自吴恩远等著《改革开放的中国与世界》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出中共中央确立“一边倒”战略时的国际格局。结合建国初期的历史,简述中国“站在苏联阵营一边和与美国对抗”的事实。

(2)据材料二并结合所学知识,概括20世纪70年代中国对外战略的变化及重大外交成就。

(3)据材料三并结合所学知识,概括新时期中国对外交往政策的内涵,归纳这一政策对世纪之交的中国产生的重大影响。

材料一 中国与欧洲国家建立外交关系是双方共同的需要。

| 阶段 | 与中国建立的欧洲国家 |

| 1949年—20世纪50年代 | 苏联、保加利亚、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰、阿尔巴尼亚、民主德国、丹麦、芬兰、列支敦士、瑞典、瑞士、挪威 |

| 20世纪70年代 | 意大利、奥地利、比利时、塞浦路斯、冰岛、圣马力诺、联邦德国、希腊、卢森堡、马耳他、荷兰、英国、西班牙、爱尔兰、葡萄牙 |

| 20世纪90年代 | 爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、摩尔多瓦、斯洛文尼亚、乌克兰、北马其顿、安道尔、波斯尼亚和黑塞哥维那、摩纳哥 |

——摘编自中华人民共和国外交部网

材料二 多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。相对于双边外交,多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督。参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇。新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的。20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为多边外交的积极倡议国和主持国。

——摘编自王明进《中国对多边外交的认识及参与》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国与欧洲国家外交关系发展的阶段性原因。

(2)根据材料二,概括多边外交的特点。结合所学知识,分析20世纪70年代末以后“中国的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来”的原因。

材料一 人所共知,50年代,中国实行“一边倒”的外交政策,对尼赫鲁的不结盟政策持批评态度,认为“中立是一种幌子”,尽管如此,中国的对外政策实际上却有很多重要的内容与不结盟政策所倡导的是一致的,比如不同社会制度的国家应和平共处,比如反对帝国主义、殖民主义对第三世界的奴役,反对军事条约的存在等。1961年不结盟运动兴起时,中国与这一运动的重要发起者印度和南斯拉夫的关系处于僵持状态,但这并没有影响到中国对不结盟运动的态度。相反,中国对不结盟运动反帝、反殖的总政策,予以了高度评价和积极支持。

——摘编自刘中民《中国对发展中国家外交战略六十年》

材料二 到了80年代,国际上出现了和平与发展的新形势,同时中国的改革开放也迫切需要一个和平的国际环境,所以,中国才关注不结盟运动的成功经验并采取尼赫鲁倡导的不结盟这种比较务实的外交政策。中国改革开放不结盟外交与独立自主外交政策的关系,基本可以认定不结盟是独立自主外交政策的组成部分,是服务于独立自主的重要手段。

——摘编自张竹云《关于我国不结盟外交政策战略问题研究》

材料三 不结盟运动反对超级大国的霸权主义,反对富国剥削穷国,反对种族主义,反对军备竞赛,要求建立新的、平等的国际政治经济关系,维护世界和平,揭示国际经济旧秩序维护国际垄断资本全球剥削的实质,对战后国际政治经济关系发展产生了深刻的影响。

——摘编自尹承德《波澜壮阔的时代洪流——不结盟运动》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国在不同时期对不结盟运动的态度,简要说明其实质。

(2)根据材料一、二、三并结合所学知识,简述冷战时期的不结盟运动的本质和斗争特点。

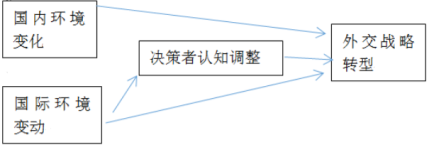

材料 下图为某学者在研究当代中国外交时所绘制的外交战略转型示意图。

——据钟龙彪《1980年代中国外交战略转型研究》

(1)概括指出外交战略转型示意图的编绘者力图告诉我们的内容。

(2)如果让你按上图的战略示意图说明20世纪80年代中国外交战略的转型并说明理由。