材料一 明清时,唐宋以至被称作“草市”的新型市镇得到充分发展,据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模和居住人口都超过现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着米行、布庄等手工作坊,收纳周边个体民户产品 ,进行深加工,吸引着外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史文集》

材料二 南雄商人以货入京,至长淮关,吏留而税之,既阅月而货不售。商人讼于官,刑部议吏罪当纪过。上曰:“商人远涉江湖,将以求利,各有所向,执而留之,非人情矣。且纳课于官,彼此一耳。迟留月日而使其货不售,吏之罪也。”命杖其吏,追其俸以偿商人。

(太祖)赦中书省曰:“朕初以边戍馈饷势民,命商人纳粟,以浙淮盐偻之,盖欲足军食而省民力也。令既数年所输甚薄,军饷不供,岂盐价太重.商人无所利而然欤?尔中书其议减盐价,俾输粟于西河、梅川,庶粮饷可给而内地之民省挽运之劳。”

——《明太祖高皇帝实录》

回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概况指出明清江南市镇的特点及兴起的背景。

(2)根据材料,概括指出明太祖对商人的态度。根据材料并结合所学知识,简要说明如何认识明初的重农抑商政策。

材料一 吾邑(婺源)习俗每喜远商异地,岂果轻弃其乡哉!亦以山多田寡,耕种为难,而苦志读书者又不可多得。是以挟谋生之策,成远游之风,南北东西,本难悉数,而始而经商继而遂家者,则有迁清江浦、湖南、广西、成都、金陵、繁昌、桐城、蔡田等处。

——婺源《敦煌洪氏统宗谱》卷59

材料二 邑中商业以盐典茶木为最著。在昔盐业尤兴盛焉,两淮八总商邑人恒占其四。……彼时盐业集中淮扬,全国金融几可操纵。致富较易,故多以此起家。席丰履厚,闾里相望。其上焉者,在扬则盛馆舍,招宾客,修饰文采,在歙则扩祠宇,置义田,敬宗睦族,收贫乏。下焉者,则但侈服御居处声色玩好之奉,穷奢极靡,以相矜炫已耳。

——《歙县志》卷1《舆地志·风土》

材料三 徽人在扬州最早,考其时代,当在有明中叶。故扬州之盛,实徽商开之。扬,盖徽商殖民地也。徽郡大姓,如汪、程、江、洪、潘、郑、黄、许诸氏,扬州莫不有之,大略皆因流寓而著籍者是也。……清代盐商歙县人汪应庚除重建平山堂外,还斥巨资修建西园、平楼、蜀冈万松亭等园林和亭台建筑设施。乾隆二年,盐商祁门人马曰琯一人独捐2 400两白银疏浚扬州广渠门至便益门的街道;扬州康山南河下至钞关北地势低洼,街衢易积水,歙县大盐商鲍志道更是独立出资为其易砖为石,铺垫了石板路面,还斥资修造了虹桥等等。……在扬州的徽州盐商周围,集结了大批学者和文人,明代休宁商人汪新经商于扬州,既雄于赀又以文雅游扬缙绅间,芝城姜公、金公辈名儒巨卿皆与公交欢。

——摘编自卞利《无徽不成镇》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出婺源徽商兴起的原因。

(2)根据材料二,指出徽商的商业地位,并据徽商资本的流向指出其本质。

(3)根据材料三,概括指出徽商对扬州发展做出了怎样的贡献。

| A.反映出纺织业具有世界最高水平 | B.体现出农产品商品化趋势不断增强 |

| C.严重阻碍了资本主义萌芽的发展 | D.对外国经济侵略起了一定抵制作用 |

4 . 古代中国的商业发展与政府的经济政策之间存在密不可分的关系。阅读下列材料:

材料一 无论商王或周王室,都有大批商贾为之采购珍奇物品。如商王室设有“多贾”管理王室商业。……多贾还供献香酒,参与商王祭祀祖先的仪式。“丁巳小雨,佑多贾以鬯(chàng,祭祀用的香酒)”……可见多贾在王室的地位是相当高的。

——冷鹏飞《中国古代社会商品经济形态研究》

材料二 末作奇巧(指商业、手工业)禁则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……今为末作奇巧者,一日作而五日食(意为工商业一日之利,可供五日之需)。农夫终岁之作,不足以自食也。舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——(春秋)管仲《管子·治国》

材料三 商籍农而立,农赖商而行,求以相辅,而非求以相病,则良法美意,何尝一日不行于天下哉……官民农商,各安其所而乐其生,夫是以为至治之极。

——(宋)陈亮《四弊》

请回答:

(1)据材料一,概括商周时期的商业状况。由此看出当时政府的商业政策是什么?

(2)据材料二,指出春秋时期管仲提出了怎样的经济政策?依据材料二分析管仲提出这种经济政策的理由。

(3)材料三反映的主要经济观点是什么?结合材料三和所学知识,分析作者提出此观点的原因。

(4)综合上述材料,结合所学知识,指出商业发展与经济政策的关系。

材料一 富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。新安大贾,鱼盐为业,藏镪有至百万者,其他二三十万,则中贾而。山右或盐,或丝,或转贩,或窖粟,其富甚于新安,新安奢而山右俭也。然新安人衣食甚菲啬,薄糜盐齑,欣然一饱矣。惟娶妾、宿妓、争讼,则挥金如土。

——(明)谢肇淛《五杂俎》

材料二 山右积习,重利之念,甚至重名。子弟俊秀者多入贸易一途,至中材以下,方使之读书应试。 ——刘建生《晋商研究》

材料三 夫人毕事儒不效,则弛儒而张贾;既侧身飨其利矣,及为子孙计,宁弛贾而张儒,一弛一张,迭相为用,不万钟则千驷,犹之转毂相巡,岂其单厚计然乎哉!

——汪道昆《太函集》

材料四 中国的儒教和道教不能为资本主义的发展提供精神上的动因,反而有碍于资本主义的发展。 —韦伯《中国的宗教:儒教和道教》

请回答:

(1)据材料一,“新安”、“山右”分别代表什么?说明新安、山右大贾的区别。

(2)据材料二、三,指出山右、新安商人价值追求的区别,结合所学知识说明影响新安商人价值取向的因素。

(3)你是否赞同材料四的观点?请说明理由。

6 . 古代中国的商业发展与政府的经济政策之间存在密不可分的关系。阅读下列材料:

材料一无论商王或周王室,都有大批商贾为之采购珍奇物品。如商王室设有“多贾”管理王室商业。……多贾还供献香酒,参与商王祭祀祖先的仪式。“丁已小雨,佑多贾以鬯【chàng,祭祀用的香酒】”……可见多贾在王室的地位是相当高的

——冷鹏飞《中国古代社会商品经济形态研究》

材料二末作奇巧(指商业、手工业)禁则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……今为末作奇巧者,一日作而五日食(意为工商业一日之利,可供五日之需)。农夫终岁之作,不足以自食也。舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——(春秋)管仲《管子·治国》

材料三商籍农而立,农赖商而行,求以相辅,而非求以相病,则良法美意,何尝一日不行于天下哉……官民农商,各安其所而乐其生,夫是以为至治之极。

——(宋)陈亮《四弊》

请回答:

(1)据材料一,概括商周时期的商业状况。由此看出当时政府的商业政策是什么?

(2)据材料二,指出春秋时期管仲提出了怎样的经济政策?依据材料二分析管仲提出这种经济政策的理由。

(3)材料三反映的主要经济观点是什么?结合材料三和所学知识,分析作者提出此观点的原因。

材料一 明朝前期,消费呈现尚检、务实特征,万历《通州志》卷2风俗载,南直隶通州“弘、德之间,枕有淳本务实之风。”成化《山西通志》卷2载,太原“工商务实勤俭”。然而,中期以降,消费发生嬗变,凸显奢靡之风尚,乾隆《震泽县志》卷25风俗序载,苏州府“万历以后迄于天崇,民多世富,其奢侈乃日甚一日焉。”上至皇室下至民间竞相奢靡,顾炎武认为:“自神宗以来,黩货之风日甚一日,国维不张,而人心大坏,教十年如此矣。”消费奢靡,对明代的社会发展产生了重大影响。

——张邦建《明朝中后期奢靡之风对社会发展的影响》

材料二 与16世纪相比,这一时期欧洲消费竞争的特征发生了变化。首先,消费竞争的主体是家庭,竞争的目的是为了维护家族的地位和荣耀;到了18世纪,消费竞争的主体则成为个人,消费竞争的目的是为了个人的地位和荣耀。其次,16世纪消费竞争的动力主要在于政治,但18世纪消费竞争的动力主要在于文化与市场,其表现形式就是对时尚的追逐和竞争。而时尚的制造者不仅仅是贵族,市场也参与到时尚的制造中来……时尚的大众参与导致西方进入了“大批量需求”时期。

——李琴《从勤俭节约到消费至上对西方消费主义文化的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期社会风尚嬗变的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较说明明朝中后期与16-18世纪欧洲消费变化的相同之处,并分析由此产生的主要不同影响及其原因。

材料一 《康熙松江府志》记载“农暇之时,(松江)所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉”。

材料二 《苏州风俗考》记载明代苏州纺织业情况是“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机户工作减,此辈衣食无所矣”。

材料三 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪捆布黪,此其分事也。 ——《墨子》

材料四 清雍正帝说:“农为天下之本务,而工贾皆其末也……惟在平日留心劝导,使民知本业为贵。”

材料五 明末清初思想家黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为本妄议抑之。夫工固圣王之所欲来(想要的),商又使其愿出于途者(指流通),善皆本者”。

(1)材料三反映出的现象与材料二反映的现象是否相同?为什么?它对材料二反映出的社会现象会造成什么影响?

(2)材料二反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象表明的本质是什么?简述促进这些新现象出现的有利因素。

(3)材料一反映了我国古代什么样的生产方式?出现的原因是什么?这种生产方式有何特点?

(4)材料五黄宗羲的观念相比于材料四的观点发生了什么变化? 简单评价黄宗羲的这一观念.

9 . 政府的决策对社会经济的发展具有不可忽视的影响。阅读下列材料:

材料一国不农,则与诸侯争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也?……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也

——《商君书·农战》

材料二松江府“壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家

——摘编自明清史志资料

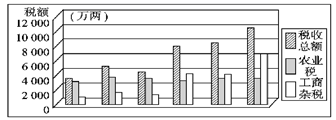

材料三清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料四清代统治者坚持认为:“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,要避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税

——摘编自白寿彝《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三,概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。

(4)综合上述材料,就政府决策和经济发展的关系谈谈你的认识。

| A.赴国急难、民族自立的爱国精神 | B.不畏艰难、百折不挠的进取精神 |

| C.不辞劳苦、虽富犹朴的勤俭精神 | D.以诚待人,以义为重的商业理念 |