材料一 自秦统一中国到隋唐,中原王朝的三大重心(政治、经济、军事)都偏在西北。隋唐时期,北方草原新崛起的民族重心东移,中原王朝的政治、军事重心随之向东移及东北转移。与此同时,经济重心却向南移和东南移。为了解决物资运输的部分问题,隋朝以来历代政府重视大运河的修建与疏浚,隋唐时期的运河呈西北—东南、西南—东北之字形,中间由于淤塞而停运。元代运河的走向变为南北走向,河道也重新疏浚。

——摘编自《中国经济史》编写组编写《中国经济史》

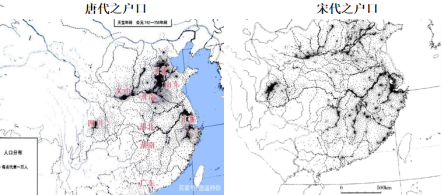

材料二 唐代、宋代的人口分布及南北方人才比重示意图

|  | |

| 唐代天宝年间的人口分布 | 北宋崇宁年间的户数分布 | 南北方人才比重示意图 |

——以上摘编自人民教育出版社、中国地图出版社编《中外历史纲要·历史地图册》(上)

(1)结合材料一和所学知识,指出中国古代三大重心(政治、经济、军事)的转移特点及其与大运河走向变化的关系。

(2)结合材料一、二和所学知识,指出唐宋时期人口分布的变化并分析其影响。

史料一 从8世纪帝国的鼎盛时期至13世纪整个中国最终为蒙古人征服这段时间,中国的政治史表明国家的军事力量逐步衰落,但这仍是制度和文化有重要发展的时期。隐藏在这一发展后面的是中国经济的大发展,特别是商业方面的发展,或者可以恰当地称之为中国的“商业革命”。这一迅速的发展使中国的经济发展水平显然高于以前并产生出直至19世纪在许多方面保持不变的经济和社会模式。

——摘编自费正清、赖肖尔主编《中国:传统与变革》

史料二 宋代是我国历史上的社会经济发展的一个高峰,其总体水平最高时不仅远迈汉唐,而且为后来的元明两代所不及,大有一花独秀之势。……因而出现了社会经济和科学技术大发展的形势,但这种自由终究是有限度的,所以又不可能走向资本主义。

——摘编自田昌五、漆侠总主编《中国封建社会经济史》(第二卷)

史料三 明清时期,随着经济中心的进一步南移,江南已成为中国社会经济、文化最发达的地区,其中的重要表现是江南市镇的普遍兴起。……在经济中心的转移过程中,中国的经济社会也开始了依次向商品经济和市场经济的转型。

——摘编自安涛《从中心到边缘:明清以来朱泾镇经济社会转型》

(1)结合所学知识指出史料一的“商业革命”有什么依据。

(2)结合所学知识分析,为什么说“宋代的社会经济关系是比较自由的,……又不可能走向资本主义”。

(3)根据以上史料并结合所学,分析说明“明清时期……中国的经济社会也开始了依次向商品经济和市场经济的转型。”

材料一 根据《新唐书·地理志》记载,唐时,我国东南沿海有一条通往东南亚、印度洋北部诸国、红海沿岸、东北非和波斯湾诸国的海上航路,叫作“广州通海夷道”,这便是我国海上丝绸之路的最早叫法。当时通过这条通道传出去的主要是制度、文化、生产技术等,其中丝绸、瓷器、茶叶和铜铁器为四大宗出口货物;外国传入的主要是土特产、物种、艺术,及一些供宫廷赏玩的奇珍异宝。这种状况一直延续到宋元时期。……在隋唐时运送的主要大宗货物是丝绸,所以大家都把这条连接东西方的海道叫作海上丝绸之路。到了宋元时期,瓷器的出口渐渐成为主要货物,因此,人们也把它叫作“海上陶瓷之路”。同时,还由于输入的商品历来主要是香料,因此也把它称作“海上香料之路”。

——摘编自《唐朝的丝绸之路》

材料二 世界资本主义主导的世界市场是逐渐形成的,18世纪30年代到19世纪60年代,新兴工业国的工业从农业中完全分离出来,而且使工业分工、工业与农业的分工越来越超越民族国家的范围,向国际领域发展,演变为“世界城市”和“世界农村”的分工,工业国与农业国的分工……在19世纪末,随着第二次科技革命的发生,汽车、钢铁、化工等产品取代棉纺织品成为世界市场主要交易货物。同时,由于资本输出在这一时期也登上各国经济交往的舞台,从而使国际资本市场得以形成和发展;从20世纪中期开始,在第三次技术革命的推动下,国际分工的发展又深入到部门内部,出现同一部门内部不同产品、零部件和工序的分工。伴随着国际分工的这些发展变化,国际技术流动、国际劳务流动也发展起来。

——摘编自雷兴长《世界经济》

(1)根据材料一,分析唐宋时期对外交往的主要特点及社会作用。

(2)根据材料二,概括世界市场体系发展的阶段特征。

材料一 市场,这个与生存发展密切相关的社会“因子”在很早的时候起,就植根于华夏古老的沃土里……历史的发展是螺旋上升的,当代社会主义市场经济建设与古代中国人的市场观念在发展上存在渊源关系,但由于两种社会掌握的生产关系的阶级根本不同,以及在思想、文化、法律等社会意识形态诸方面有天壤之别,二者不可同日而论。

——摘编自王瑜卿《中国古代的“市场”观念》

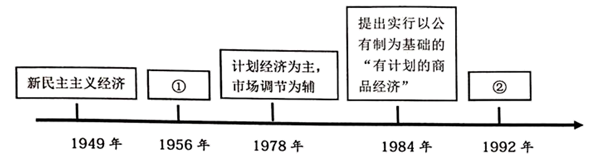

材料二 新中国成立以来经济形式的发展与变化

(1)根据材料一并结合所学,以唐宋时期为例,列举市场“因子”的具体表现。

(2)根据材料二及所学知识判断①、②两处所对应的经济体制。指出1956年确立某经济体制的历史背景。归纳1992年以后所确立的经济体制的历史意义。

(3)综合上述材料,围绕“中国特色社会主义道路的理论探索与具体实践”,自拟论题,进行论述。(要求:观点明确,史论结合)

材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州的商业》

材料二 近代以来,中国的封闭状态被打破,被纳入了世界资本主义经济圈,开埠通商城市获得优先发展,部分城市成为区域性甚至全国性的经济中心城市,如上海、天津、广州、南京、汉口等大城市。

——摘编自何一民《从农业时代到工业时代:中国城市发展研究》

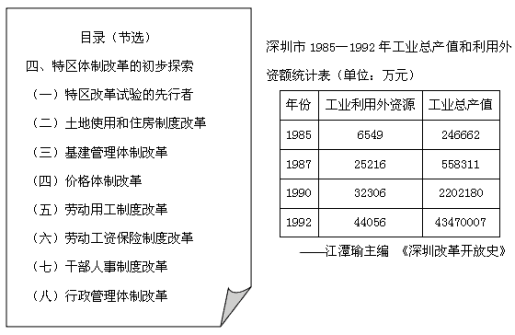

材料三

(1)根据材料一,概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点。

(2)根据材料二,指出近代中国城市发展出现的新变化,并结合所学简要分析原因。

(3)根据材料三,归纳深圳发展的概况。谈谈你从中得到的认识。

材料一 扬州的区位条件十分优越,处于长江与运河“T”字型文汇处,沟通南北的运河要道和连接东西的长江是其生长发展的命脉所在。扬州居南北交通枢纽和明清两淮盐业中心的饨注,使其成为沟通南北东西贸易的”四汇五达之衡”,成为长江下游地区最重要的商品集散中心之一。四方舟年、商贯荟萃,商业高度繁荣。不仅如此,运河还被赋予了更多的国家政治、军事功能,从唐朝开始,扬州就成为东南漕粮转运京师的咽喉,一直至清中叶。为了保证漕粮能顺利运送京师,历代王朝都加强对扬州的统治,并不惜巨资和代价对运河进行疏浚、整治,以保证国家命脉——运河的畅道,从而也确保了扬州在漕运中的咽喉地位和商业、贸易的繁荣。

——何一民《中国传统工商业城市在近代衰落以苏州、杭州、扬州为例》

材料二 在昔日广州商馆时期,一般贸易品的走私是没有的。后来,许多种权由条约获得,世界上的注意力转向中国。与此同对发生的就是鸦片走私,于是就不可避免地就导致了一般的走私。俟后太平天国的叛变产生了混乱,在这混乱之中,广州完全被叛军“包围”,上海也从帝国官员的手里被夺去。外国在广州和上海的周围维持着中立……上海实际上已经变成一个自由港,从1854年5月起,中国政府从它的对外贸易方面就没有收到关税。

——【美】马士《中华帝国对外关系史》

材料三 工业主义给美国带来了许多变化,最终把这个以乡村为主的土地转变成了大城市云集的地方。1850年,美国仅有6座人口超过万人的“大”城市,不到总人口的5%。这一现实在以后的50年里发生了天翻地覆的变化。到1900年,人口过17万的城市达38个,大约5个人当中就有1个人生活在城市。美国城市引人注目的发展受到以下几个因素的驱动——移民,欧洲的投资,北美消费基础的全面增长,最重要的是制造业的迅猛发展,尤其是大规模生产的发展。

——摘编自J·科特金《全球城市史》

(1)根据材料一并结合学知识,概括古代扬州城市发展特点及繁荣的背景。

(2)根据材料二并综合所学知识,分析上海成为“自由港”的原因及由此产生的消极影响。

(3)根据材料三并综会所学知识分析这一时期美国城市迅速发展的原因。

7 . 材料 粟特和回鹘是两个古代的西域民族,粟特人借助地处东西交通要冲的有利条件,构建起盛唐时期庞大的陆上丝绸之路贸易网络,把陆上丝路贸易推向了高潮。安史之乱后,形势动荡,战争频发,粟特胡商被迫舍产弃业。而“安史之乱”中回鹘助唐讨伐安史叛军,“上接以优恩,结为兄弟,朝奏使皆道出回鹘″。回鹘得以控制东西交通的命脉,在中原内地也取得了许多特权,包括在长安的绢马贸易,自756年起的80余年间,回鹘共向唐朝倾销了上百万匹马,换回了2000多万匹丝绸,这些丝绸都转运西方销售,获利颇丰。由于回鹘在内地享受着唐朝宽容忍让的民族政策,一些粟特商人开始以回鹘的名义谋取商业利益。当时的马绢交易中有不少粟特胡商参与,成为回鹘汗国的贸易代理人,在与粟特商人一起经营的过程中,原来以畜牧为生业的回鹘人逐渐具备了从事商业贸易的基本素质并日益成熟。除了从绢马贸易中获取利润外,茶叶也成为回鹘人经营的丝路商品。《新唐书·陆羽传》记载:《茶经》成书后,“天下益知饮茶矣”,“其后尚茶成风,时回纥入朝,始驱马市茶”。

——摘编白杨蕤、王润虎《略论五代以来陆上丝绸之路的几点变化》

(1)棍据材料,概括唐代西域商人活动的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简评西域商人活动。