名校

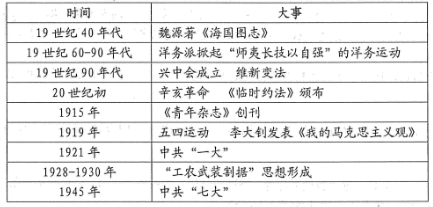

1 . 下列表格中的言论客观反映了当时不同政治派别的思想倾向,其共同诉求是( )

| 李鸿章 | “机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。” |

| 郑观应 | “西人以商为战,欲制西人以自强,莫如振兴商务。 |

| 章太炎 | “公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。 |

| 梁启超 | “共和政治,非国民继续的觉悟努力,万万不会维持。” |

| A.启蒙与救亡并重 | B.向西方学习,实行民主政治 |

| C.实现中国工业化,自强求富 | D.推动中国近代化,挽救民族危机 |

您最近一年使用:0次

2020-09-21更新

|

337次组卷

|

63卷引用:山西省盂县第三中学校2018-2019学年高二上学期期中考试历史试题

山西省盂县第三中学校2018-2019学年高二上学期期中考试历史试题2011年河北省正定中学高二下学期期末考试历史卷2012届新疆乌鲁木齐一中高三第三次月考历史试卷2011—2012学年内蒙古巴市中学高二第一学期12月月考历史试卷2011-2012学年江苏省盐城中学高二上学期期末考试选修历史试卷2011-2012学年山东省聊城水城中学高一下学期3月调研考试历史试卷2013届甘肃省张掖中学高三第二次(10月)月考历史试卷2013届辽宁省盘锦市第二高级中学高三第二次阶段考试历史试卷2012-2013学年河南省河南大学附属中学高二上学期期中考试历史试卷2012-2013学年河南灵宝第三高级中学高二上期第三次质量检测历史卷2012-2013学年江西省赣县中学北校区高二5月月考历史试卷2013届江西省新余市高三二模文综历史试卷2014年高中历史提能专训:近代中国的觉醒与探索—甲午战争后的中国2014-2015学年湖南衡阳市第八中学高二上期期中历史试卷2014-2015学年吉林松原市扶余一中高二上期期中历史试卷2015届河南郑州市第四十七中学高三上期期中历史试卷2014-2015学年湖北襄阳市四校高二12月联考历史试卷2014-2015学年内蒙古一机一中高二上学期期末考试历史试卷2014-2015学年福建华安县一中高二下期末历史试卷2016届北京市通州区潞河中学高三上期中历史试卷2015-2016学年四川遂宁市高二上期末统考历史试卷2015-2016学年福建福州格致中学高二上期末考试历史卷2015-2016学年海南文昌中学高二上期末考试历史试卷2016-2017学年河北省定州市第二中学高二上期第一次月考历史试卷2016-2017学年江西宜春奉新县一中高二上第一次月考历史卷2016-2017年四川省成都市龙泉中学等五校高二上期中联考历史试卷山东省荣成市第六中学2016-2017学年高二上学期第一次检测历史试题河北省邯郸市永年二中学2017-2018学年高二上学期10月月考历史试题河北省邯郸市永年县第二中学2017-2018学年高二10月月考历史试题河北省衡水市安平中学2017-2018学年高二上学期第二次月考历史试题天津市和平区2017-2018学年高二上学期期中质量调查历史(文)试题福建省龙海第二中学2018届高三年上学期第二次月考历史试题湖南省长沙一中2017-2018学年高二第一学期期中考试历史试题河南省安阳市第三十六中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题内蒙古赤峰二中2017-2018学年高二上学期第三次(12月)月考历史试题福建省泉州市泉港区第一中学2017-2018学年高二年上学期期末考历史试题江西省泰和县二中、吉安县三中、安福县二中2017-2018学年高二下学期5月三校联考历史试题江西省吉安县第三中学、安福二中2017-2018学年高二5月月考历史试题河南省新乡七中2018-2019学年高二上学期第一次月考历史试题甘肃省张掖二中2018-2019学年高二上学期10月月考历史试卷【全国百强校】广西桂林市第十八中学2018-2019学年高二上学期开学考试历史试题陕西省商南县高级中学2018-2019学年高二上学期第一次月考历史试卷湖北省随州市第二中学、郧阳中学2018-2019学年高二上学期期中联考历史试题【全国百强校】河北省武邑中学2018-2019学年高二上学期第三次月考历史试题江苏省泰州市姜堰区第二中学2018-2019学年高二上学期期中考试历史试卷福建省邵武七中2018-2019学年高二上学期期中考试历史(文)试卷【全国百强校】江苏省沭阳县如东高级中学2018-2019学年高二上学期第二次月考历史试题【全国百强校】青海省西宁市第四高级中学2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题安徽省合肥市第七中学2019届高三高考模拟预测题历史试题广西蒙山县第一中学2017-2018学年高二下学期期末考试历史试题湖北省黄冈市红安县第一中学2018-2019学年高二下学期5月月考历史试卷上海市长宁区2016届高三一模历史试题辽宁省阜新市第二高级中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试题重庆市北碚区2019-2020学年高二11月联合性测试历史试题黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中2019-2020学年高二上学期第三次月考历史试题福建省福州第八中学2019-2020学年高二上学期期末模拟历史试题江西省赣州市赣县中学北校区2019-2020学年高二12月月考历史试题甘肃省金昌市永昌四中2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题甘肃省张掖市2019-2020学年高二上学期期末学业水平质量检测历史试题山东省烟台市2019-2020学年高二上学期末考试历史试题2013届天津市武清区高三第三次模拟历史试题2020届高三历史3-4月模拟试题汇编-专题21近代中国的思想解放潮流江苏省盐城市上冈高级中学2019-2020学年高二上学期期中考试历史(选修)试题

名校

2 . 1877年,郭嵩焘自伦敦寄给朋友的信中论及:“往常论近日考求洋务三人。合肥伯相(李鸿章)能见其大,沈尚书(沈葆桢)能得其实,丁中丞(丁日昌)能致其精。吾于诸君无能为役。精神才力,穷极推求,亦万不能逮。独所及见透顶第一义,则亦有诸公所未及者。”由此可知,郭的思想

| A.是对中体西用思想的否定 | B.反映了维新派的思想主张 |

| C.深受西方民主思想的影响 | D.是对传统洋务思想的发展 |

您最近一年使用:0次

2020-09-07更新

|

377次组卷

|

9卷引用:山西省大同市第一中学2021届高三上学期期中质量检测历史试题

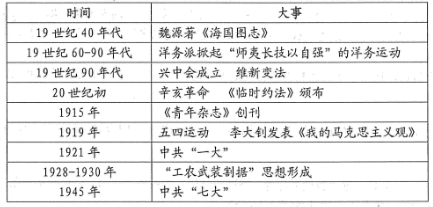

3 . 阅读材料,完成下列要求。

依据材料,从中提取两个或两个以上的事件,结合中国近代史的相关史实,围绕“思想解放和实践探索”的主题,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

材料 中国近代史大事记表

依据材料,从中提取两个或两个以上的事件,结合中国近代史的相关史实,围绕“思想解放和实践探索”的主题,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

您最近一年使用:0次

2020-05-21更新

|

142次组卷

|

2卷引用:山西省运城市2022届高三上学期开学考试历史试题

4 . 1866年,奕䜣以洋人制造机器、火器,“无一不自天文、算学中来”为理由,奏请在同文馆内添设天文算学馆,延聘西人教习天文算学,招收30岁以下的秀才、举人等入学。这一主张

| A.减轻了顽固势力的攻击 | B.适应了西学东渐的趋势 |

| C.巩固了科举制度的地位 | D.丰富了中体西用的内涵 |

您最近一年使用:0次

2020-05-13更新

|

149次组卷

|

4卷引用:2020届山西省晋中市高三下学期一模文科综合历史试题

名校

5 . “体用之争”最初指的是清政府内部洋务派和顽固派之间的争辩,它出现在中国开始沦为半殖民半封建社会过程中。到了清末,扩展到维新派与洋务派的争论,“体用之争”有了更新的内涵。下列说法正确的是

| A.两次“体用之争”的实质相同 |

| B.第一次争论根本目的是实现近代化 |

| C.第二次争论清楚认识落后根源 |

| D.近代思想解放在曲折中发展 |

您最近一年使用:0次

2020-04-27更新

|

129次组卷

|

12卷引用:山西省运城市高中联合体2019-2020学年高二12月月考历史试题

山西省运城市高中联合体2019-2020学年高二12月月考历史试题四省八校2019年高三上学期第一次教学质量检测文科综合历史试题甘肃省酒泉市敦煌中学2019年高三上学期第二次调研考历史试题湖北省沙市中学、郧阳中学、恩施高中、随州二中2019-2020学年高二上学期第三次月考历史试题河南省南阳市2019年高三上期期末考试文综历史试题黑龙江省伊春市第二中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题江西省南昌市第二中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题云南省曲靖市会泽县2019-2020学年高二上学期期末检测历史试题内蒙古鄂尔多斯西部四校2018-2019学年高二下学期期末联考历史试题辽宁省六校2019-2020学年高二下学期期初考试历史试题河南省新乡市辉县市第二高级中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题河南省南阳市第一中学2019-2020学年高二6月月考历史试题

名校

6 . 阅读材料,完成下列要求。

根据材料,提取一个观点,结合中国近代史的具体史实,就所提取的观点进行阐述。(要求:明确写出观点,阐述须史论结合。)

材料 同治初年,由奕䜣、文祥、曾国藩、李鸿章、左宗裳领导的“自强运动”,是中国近代史上第一个应付大变局的救国救民的方案。这是一个不彻底的方案,后来又是不彻底地实行。为什么不彻底呢?一则因为提案者对于西方文化的认识根本有限,二则因为同治、光绪年间的政治制度及时代精神不容许“自强运动”的领袖们前进。同时代的日本采取了同一路线…… 甲午战争是高度西方化近代化的日本战胜了低度西方化近代化的中国。甲午战争以后,康有为领导的变法运动是中国近代史上救国救民的第二个方案。这个方案的主旨是要变更政治制度,其最后目的是要改君主立宪,以期民族精神及维新事业得在立宪政体之下充分发挥和推进。变法运动无疑的是比自强运动更加西方化近代化。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

根据材料,提取一个观点,结合中国近代史的具体史实,就所提取的观点进行阐述。(要求:明确写出观点,阐述须史论结合。)

您最近一年使用:0次

2020-04-18更新

|

125次组卷

|

3卷引用:山西省晋中市寿阳县第一中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题

名校

7 . 近代之前的中国“学在民间”,教育只是每一个人自己的事情,政府所需人才通过科举制度予以解决。19世纪后半期开始注意技术人才的培养并为国家所用,如同文馆、福州船政学堂等。这一变化表明中国

| A.义务教育开始建立和普及 | B.正在顺应工业革命的趋势 |

| C.教育体制已发生根本改变 | D.学校教育取代了家庭教育 |

您最近一年使用:0次

2020-04-13更新

|

633次组卷

|

4卷引用:山西省晋城市第一中学(南岭校区)2023届高三上学期第五次调研考试历史试题

名校

8 . 历史学家钱乘旦教授曾说:“当现代化的潮流已不可阻挡时,‘反现代化’成了阻挡这股潮流而采用的‘现代化’手段。一般来说‘反现代化’可以在物质的层面上进行现代化,但在社会目标上则完全抗拒现代化”,符合这一论断的是

| A.洋务运动 | B.戊戌变法 | C.辛亥革命 | D.新文化运动 |

您最近一年使用:0次

2020-03-25更新

|

57次组卷

|

2卷引用:山西省晋中市寿阳县第一中学2019-2020学年高一下学期第三次月考历史试题

名校

9 . “中国学术精微,纲常名教,以及经世大法,无不毕具,但取西人制造之长,补我不逮,足矣。”与该观点一致的主张是

| A.中学为体,西学为用 | B.师夷长技以制夷 |

| C.驱除鞑虏,恢复中华 | D.坚持传统夷夏观念 |

您最近一年使用:0次

2020-03-13更新

|

79次组卷

|

3卷引用:山西省临汾市洪洞县第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题

名校

10 . 王夫之的著作在生前身后相当长时间内未曾整理出版。1840年湖南人邓显鹤主持校刻《船山遗书》,形成著作18种150卷。1865年由曾国荃主持重刻、曾国藩校阅的《船山遗书》正式出版,共56种280卷。这主要体现了

| A.传统思想文化具有持久生命力 | B.洋务思想植根于湖湘文化 |

| C.近代士人的历史责任和使命感 | D.王夫之唯物思想的先进性 |

您最近一年使用:0次

2020-03-06更新

|

272次组卷

|

23卷引用:【全国百强校】山西省运城市康杰中学2018届高考模拟(五)文科综合历史试题

【全国百强校】山西省运城市康杰中学2018届高考模拟(五)文科综合历史试题山西省大同市第一中学2019-2020学年高二3月网上考试历史试题山西省长治市潞城市第一中学2020-2021学年高二3月月考历史试题【全国省级联考】河北省2018届高三5月冲刺模考文综历史试题2019年高二历史之2018年名题分解课时练:人教版必修三第一单元第1课明清之际活跃的儒家思想【整合】人教版高中历史必修三 第一单元第4课 明清之际活跃的儒家思想 练习2岳麓版高中历史必修三第5课 明清之际的进步思潮(练习)【全国百强校】黑龙江省大庆实验中学2018-2019学年高二上学期期中考试历史试题【全国百强校】四川省成都市外国语学校2018-2019学年高二12月月考历史试题甘肃省天水一中2019届高三上学期一轮复习第五次质量检测(1月)历史试题【全国百强校】河南省郑州市第一中学2018-2019学年高二下学期开学考试历史试题【市级联考】广东省揭阳市2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题广东省珠海市2019届高三9月摸底考试历史试题广东省中山市第一中学2019-2020学年高二上学期第一次段考历史试题辽宁省大连市辽宁师大附中2019-2020学年高二上学期第一次模块考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第三中学校2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题黑龙江省哈尔滨第三中学2019-2020学年高二上学期第一模块考试历史试题湖南省衡阳市第八中学2020届高三上学期第四次月考历史试题河南省鲁山县第一高级中学2020届高三上学期期末考试历史试卷2020届宁夏银川景博学校高三第一次模拟考试文综历史试题湖南省长沙铁路第一中学2019-2020学年高二下学期第一次阶段性测试历史试题内蒙古包头市回民中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题2020-2021学年高一上学期新教材《中外历史纲要(上)》同步课时把关题-第16课国家出路的探索与列强侵略的加剧【每课重点知识把关题】